中國星官與西方星座

趙之珩

自古以來,不論哪個國家、民族,人們在仰望星空的時候,都曾被閃爍的星光、燦爛的銀訶、飛馳而過的流星所打動。人們由此也產生了無限的遐想,創造了無數動人的故事。想把浩瀚的星空講成一個個故事可不容易,我們就會碰到一個令人頭疼的問題:星星在天空的分布是那樣的雜亂無章,這里一群,那里一堆,毫無規律,要如何把它們歸類,講出有趣的故事呢?不僅如此,隨著時間的流逝,整個星空還在不停地運動,有些星星從地平線上消失了,有些星星又重新出現了。要想記住每一顆星星的名稱,說出它們的準確位置是很困難的。

怎樣解開這一難題呢?人跟動物不同,動物靠本能生存,人類靠智慧生話。人不但能夠用眼睛去欣賞,還能用頭腦去思考。不知從什么時候開始,一些充滿智慧的人運用他們的想象力,把天空中雜亂的星星分成了一個個小群體,然后用一條條假想的直線將星群連接起來,形成了一個個巧妙的圖形,這些圖形有的像一只熊,有的像一頭牛,有的像一把盛酒的大勺,有的像一位英雄人物……一幅幅“天空圖畫”就這樣產生了。把星星“固定”在一幅圖畫中,它們就像有了固定的“座位”一樣,人們再想尋找某一顆星星時就容易多了。這一個個人為創造的圖形,后來就被稱為“星座”。這下我們知道了:天空中的星星是“自然”的,而星座則是“人為”的!

88個星座的起源

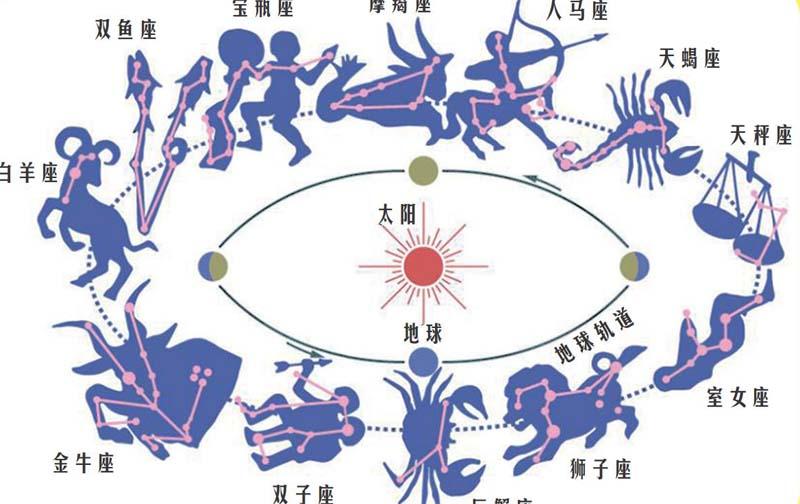

早在公元前1000年,居住在兩河流域的迦勒底人從遙遠的東部來到了水草肥美、氣候宜人的南部地區。因為是游牧民族,迦勒底人晚上會一邊看守羊群,一邊仰望星空,時間久了他們就把天上的星星想象成“天上的羊群”。經過世世代代的觀察和研究,人們發現了蘊藏于這片星空中的自然規律。他們把太陽在天空中運行的軌道稱為“黃道”,而黃道剛好穿過白羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、室女、天秤、天蝎、人馬、摩羯、寶瓶、雙魚這12個星座,所以太陽每年在黃道上運行時都會經過這12個星座。

大約在公元前612年,迦勒底人征服了巴比倫人,接受了巴比倫的先進文化,在12個星座之外,又劃定了其他的星座。

到了公元前400年,地中海北岸的希臘城邦興起,這里的人們深受兩河流域文化的影響,劃定了更多的星座。這些星座大多以動物或與動物相關的人物、器物來描繪、命名,并且與當時流行的希臘神話聯系,形成了一個個充滿冒險、浪漫又悲情的故事。公元前270年,在希臘的《天象詩》中,已經有44個星座被記載。到了公元前2世紀,希臘天文學家托勒密編制的星表中已有48個星座。

15世紀末,哥倫布發現“新大陸”后,在歐洲各國掀起了“航海熱”。16世紀,大量船只航行到南半球,看到了許多以前在北半球無緣得見的星星。人們沿用古希臘人的方法,又劃定了許多新的星座:化學反應爐座、唧筒座、雕刻臺座、望遠鏡座、船帆座、船尾座、羅盤座,等等。自此以后,各國天文學家隨心所欲地劃定著自己喜歡的星座,有的砍掉了仙女座的手臂,將其變成了“腓特烈大帝皇冠座”;有的劃定了“母貓星座”;還有的把獵戶座的名稱改成了“拿破侖星座”。這樣一來,天上的星座被人類搞亂了,人們為了統一星座的劃分,1922年,國際天文學聯合會代表大會決定繼承古希臘的傳統,在全天劃分出188個星座,這就是天文學上沿用至今的88個星座。

中國星座的起源

現在國際上通用的是國際天文學聯合會劃分的88個星座,但在天文學研究之外,星座也代表著不同民族的不同文化。中華文化博大精深,我們當然也有自己對星空的闡釋啦!中國的星座起源與西方不同,我們的祖先在“天人合一”思想的指導下,把天上的繁星與人世百態緊密連結,從皇帝到文武百官、市井百姓,從皇家的宮殿到民間的庭院、經商的貨車……統統都被搬到了天上,形成了一個個“星官”(在中國,星官即為星座)。不僅如此,“星官”的變化還被看作時局變遷以及人們生產、生活的重要啟示。正因如此,歷朝歷代的皇帝都十分重視天象觀測,他們想要透過天象來獲知上天的旨意,預測世間的吉兇。就連農民耕田播種,也離不開“觀象授時”。后來,人們還把對星辰的“祭祀”變成了例行的節日。

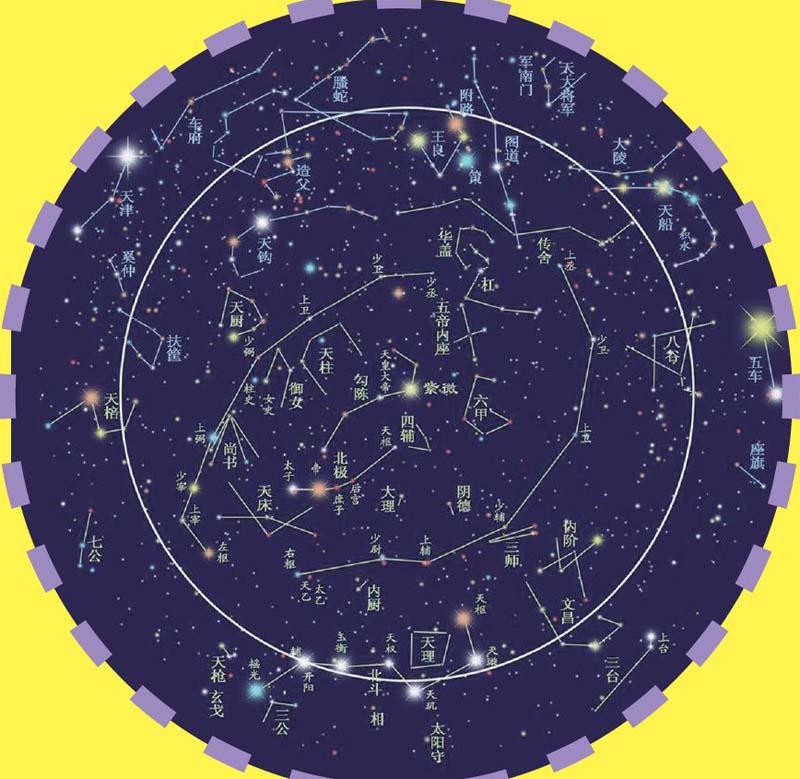

中國星官的發展,離不開“天人合一”的思想以及農耕文明人們通過天象了解節氣的需要。在約公元前2070年到公元前256年的夏、商、周時代,由于農耕的需要,天文知識較為普及,可謂“三代之上,人人皆知天文”,一些星官如“北斗”“中星”就是在這個時期劃定的。到了戰國時期,利用星象預測人間“吉兇”的“占星術”開始流行,占星家們又命名了許多星官。其中最流行的是“三家星經”,即商代天文學家巫咸、齊國天文學家甘德以及魏國天文學家石申所作的三部“星經”。他們各自獨立地創造了自己的星官體系。三國時期,吳國出了一位天文學家名叫陳卓,他從幼年時期就聰明好學,在老師的指導下,博覽群書,精通天象。后來他與吳國天文學家王蕃合著了《渾天論》,從此聲名大噪,被皇家招進國都,當了太史令。“太史令”是一個專門負責天象觀測、制定天文歷法的官職。在觀天工作之余,陳卓還有大量的閑暇時間讀書,于是他開始收集當時流行的巫咸氏、甘氏、石氏三家的著作,進行了仔細的閱讀和研究。公元280年,晉國大軍攻破了吳國的都城,吳國被滅。但陳卓沒有放棄自己的研究,他從吳國的都城建鄴(今南京)出發,經過長途跋涉,來到了晉國的都城洛陽,當了晉國的太史令。在晉國做太史令期間,他繪成了總括三家星官的全天星圖,完成了《占》與《贊》兩部著作,統一了“三家星經”,將1464顆恒星編成了283個星官。此后,他又連續編著了29部天文學著作,成為歷史上著名的天文學家。

完整的中國星官體系

中國古代的星官體系與西方的星座體系有著顯著的區別。西方的88個星座是各自獨立的,而中國的星官有清晰的層次區分,形成了“三垣(yuon)、四象、二十八宿(xiu)”的完整體系。

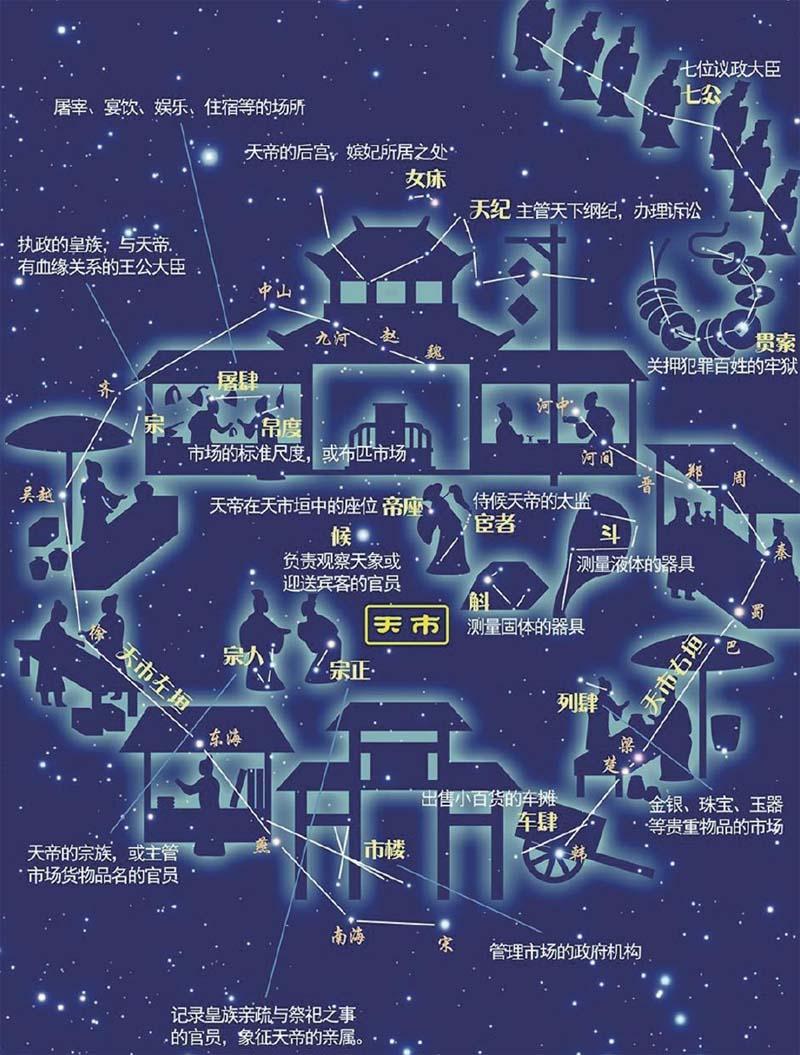

“三垣”就是天上的三座城池,分別為“紫微垣”“太微垣”和“天市垣”。中國古代的城市都有城墻,“垣”就是“城墻”的意思。每一“垣”由左右兩道城墻圍出一塊近似圓形的天區。“紫微垣”里面居住著天帝、后妃、太子、侍女和侍衛,城外還有天帝出游所用的帝王之車——北斗七星,城里城外一共有37個星官。“太微垣”是朝廷的行政機構,是大臣們處理政務的宮殿,居住著諸侯、三公九卿、幸臣、從官、上相(宰相)、上將(相當于國防部長)、左執法(相當于法院院長)、右執法(相當于檢察長),一共有20個星官。“天市垣”相當于天上的一個大“市場”,里面有“市樓”,相當于市場管理中心,還有“車肆”是載著百貨沿街叫賣的車輛,“列肆”是固定叫賣的攤點,“屠肆”是飯店、旅館、娛樂場所的總稱一共有19個星官。整個“三垣”一共有76個星官。講到這里,大家是不是更加理解“天人合一”思想對中國星官的影響了?或許在古人眼中“天上即人間”。

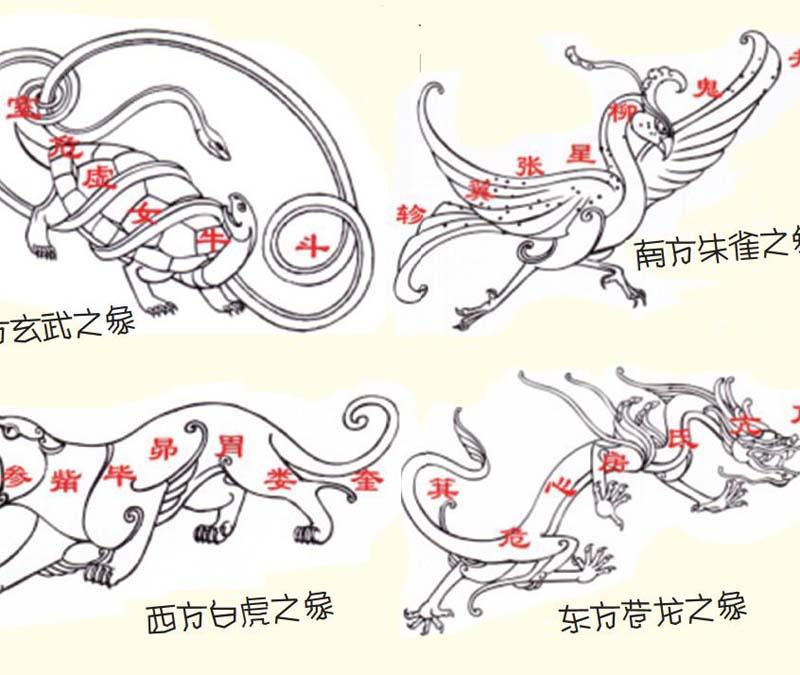

在“三垣”的四周,還包圍著“四象”:東蒼龍、西白虎、南朱雀、北玄武。就是說,每年春季來臨的時候,東方會飄著一條青龍,西方橫臥著一只白虎,南方飛翔著一只大鳥,北方盤踞著巨蛇和烏龜。如果你有機會到天津來旅游,在海河兩岸架起的北安橋之上,你就能看到英雄駕馭蒼龍、白虎、朱雀、玄武的四座雕塑高高地聳立在橋頭堡上,在陽光的照耀下四座雕塑金光閃閃。

“四象”當中的每一“象”又分成七個“星宿”,一共有“二十八宿”,這二十八星宿就盤踞在黃道帶上。二十八星宿分別為——東方蒼龍:角、亢、氏、房、心、危、箕:西方白虎:奎、婁、胃、昴、畢、觜、參;南方朱雀:井、鬼、柳、星、張、翼、軫:北方玄武:斗、牛、女、虛、危、室、壁。

為什么是二十八宿,而不是二十二、二十四宿呢?這是因為月亮在天上運行一周大約是28天(實為27.3天),一個月中,每天晚上月亮會運行到一個天區,28天剛好就經過了28個區域,這28個區域就被稱為二十八宿。古印度人跟中國人差不多,他們將天區劃分成了27個“月站”,假定月亮每天走“一站”。

說過了三垣、四象、二十八宿,你可能會問偌大的星空,在“三垣、四象、二十八宿”之外的星星怎么辦呢?古人將“三垣、四象、二十八宿”之外的廣大空間也按照“二十八宿”所處的位置,像切西瓜一樣,切成了28塊。落在每一塊內的星官都屬于這個星宿的范圍。這樣,陳方蒼龍的7宿就有46個星官,西方白虎的7宿有54個星官,南方朱雀的7宿有42個星官,北方玄武的7宿就有65個星官,再加上“三垣”的76個星官,全天的星官加起來就有283個,包含著1464顆恒星。

講過了“三垣、四象、二十八宿”,大家再仰望星空時,是不是覺得寂靜的星空也有了人間的車水馬龍、繁華熱鬧?為了讓星空有人世的樣貌,古人可是腦洞大開!比如,天上有一條銀河,在中國的神話故事中,為了通過這條銀河,天帝命神仙們建造了六座橋。其中有一座非常重要,是天帝乘帝車出游時的必經之路,取名為“天津”。每當天帝過橋時,都要敲鼓示警,于是銀河東岸一字排列的三顆星就被稱作“河鼓”,其中位列第二的那顆“河鼓二”就是民間傳說中的牛郎星。就在古人這些奇妙的想象中,天津九星變成了天帝渡過銀河的一座橋梁,河鼓三星成了天帝過橋時敲響的鼓,此刻對照著星圖,你是不是也能運用想象力為頭上的星空編織一個有趣的故事呢?

雖然西方的星座和中國的星官都是人類對自然的闡釋,但西方的星座劃分多以動物為主,星座故事依托的主要是希臘神話,而中國星官的劃分體現的則是“天人合一”的思想,大有一種“普天之下莫非王土”的感覺。通過認識中西方星座,相信大家已經體會到星座背后蘊涵的不同文化了吧。