二十四節氣

于鵬翔

我們現在經常把節氣當作一個詞,但在古代,中國人是將節和氣區分使用的。農歷與陽歷一樣,一年也是12個月,每個月中都有一個“節”和一個“氣”,古人稱位于月初的為節令,位于月中的為中氣,合起來才是我們所說的節氣。比如:在農歷正月里,立春就是節令,而雨水就是中氣。除了這樣的劃分外,從每年立春開始,每五天為一候,于是每一個節氣(一個節氣約15天)可以分為三候。而所謂的“候”就是自然界動物、植物的變化或一種自然現象。以立春為例:“一候,東風解凍;二候,蟄(zhé)蟲始振;三候,魚陟(zhì)負冰。”也就是說,立春出現的第一個自然現象就是春風吹拂,冰雪融化:第二個自然現象就是冬眠蟄伏的昆蟲開始活動;第三個自然現象是水底的魚開始游向水面,盡管河面還有一層薄薄的冰。

“候”是更加精確和具體的對農業生產的指導,也是先人智慧的體現。

“五日為一候、三候為一氣、六氣為一時、四時為一歲”,這樣一來,一年就被分成了四季、二十四節氣和七十二候。我們就在這樣充滿智慧又實用的歷法中度過了一年又一年。

驚蟄

驚蟄是二十四節氣中的第三個節氣。每年農歷二月初一前后(公歷3月5日—3月6日之間),太陽到達黃經345度時為“驚蟄”。所謂“驚”就是驚醒,而“蟄”指的是動物,尤其是昆蟲們藏起來越冬不食不動的狀態。所以“驚蟄”就是把這些冬眠的動物驚醒出來活動的意思。那是什么把這些動物驚醒的呢?古人認為是春天那轟隆隆的雷聲。春天,天氣轉暖,冰雪融化,大量溫暖濕潤的空氣向上升,偶爾還會有暖濕空氣從南方向北方吹來,如此一來降水便增多。又因為春天氣溫時冷時熱,天氣非常不穩定,于是這些暖濕空氣便時不時地與高空的冷空氣相遇,加劇的大氣活動使得強對流雷雨天氣時常發生。

不過,我國幅員遼闊,南北跨度大,氣候差異也很大,所以在云南、廣西等地,一月底、二月初的時候就會有雷聲陣陣,但是北方地區,如北京、天津一帶經常要等到四月下旬才能偶聞雷聲,而能夠在三月初遇到雷雨天氣的是我國的長江中下游一帶。

對于農業來說,驚蟄是一個指示農業生產的重要節氣。因為冬天蟄伏的昆蟲們其實是聽不到天上的陣陣雷聲的,真正把它們喚醒的是逐漸升高的氣溫和慢慢松動的土壤。除東北、西北地區外,驚蟄的時候我國大部分地區平均氣溫已經升到0℃以上,華北地區日平均氣溫在3~6℃之間,江南地區能夠達到8℃以上,而西南和華南地區基本上能夠達到10~15℃,天氣一暖,雨水一來,農民伯伯就要開始翻土種植了!有一種說法是:“雷打驚蟄前,高山好種田”。這樣說來,要是驚蟄前后沒有什么雷聲,這一年的春天很可能降雨較少,農民們就要謹防干旱了。

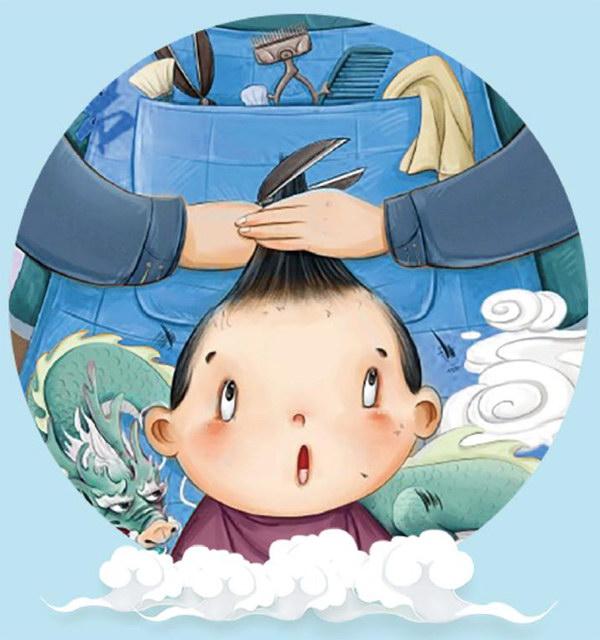

而在驚蟄前后還有一個很有意思的民間傳統節日叫作“二月二”。民間流傳著“二月二,龍抬頭:大倉滿,小倉流”的俗語,人們認為這一天是主管云雨的龍抬頭的日子,所以這一天也象征著春回大地,萬物復蘇。在“二月二”這天,南北方也會有不同的習俗。北方人稱這一天為“龍抬頭”,人們要剃頭換洗,洗去冬日的塵土。

在天津,還有“二月二吃燜子”的習俗,燜子就是一種以綠豆粉或紅薯粉制成的小吃,晶瑩剔透,煎炸之后蘸上作料,別有一番滋味。南方則稱這一天為“社日”,要祭社神。社神就是土地神,大家在這一天要祭拜大地,祈求新一年風調雨順、五谷豐登。

春分

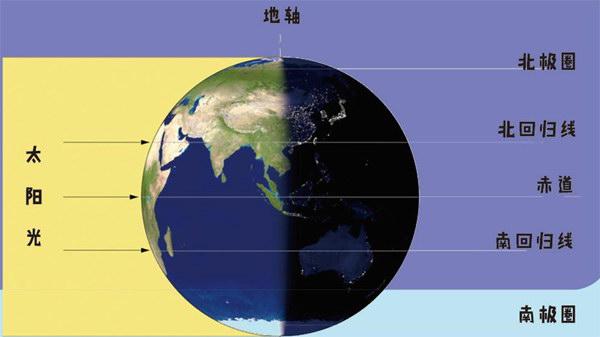

過了驚蟄,就到了春分。每年3月21日或者22日,當太陽到達黃經0度時即為春分。這一天陽光直射赤道,晝夜長短平均。此時正值春季九十日之半,故稱“春分”。在春分之后,太陽直射點會逐漸北移,北半球各地(如我國)白晝的時長逐漸大于黑夜。而以北極點為中心,北極圈附近(如北歐國家)開始出現極晝現象(一天24小時都是白晝)。在二十四節氣中,春分是一個非常重要的節氣,因為自這一天起,氣溫開始穩步回升,尤其華北地區和黃淮平原,日平均氣溫幾乎與多雨的長江中下游地區同時升至10℃以上,一步跨進了陽光明媚的春季。我國古代將春分分為三候:“一候,玄鳥至;二候,雷乃發聲;三候,始電。”說的就是春分后,燕子便從南方飛回來,眾多在南方過冬的候鳥也紛紛飛回北方,與此同時,再下雨時天空就會伴隨著電閃雷鳴。

春分時太陽光照示意圖

雖說此時我國大部分地區已經進入春天,但是在我們北方的蒙古西伯利亞地區,冷空氣余威尚存,時不時還會南下搞一搞“突襲”,于是在我國就出現了“倒春寒”的天氣。這樣的天氣,不僅我們要穿暖,農田里的作物也要加強保護,防止新播種的幼苗被冷空氣傷害。此外,春分過后,北方的大風和隨之而來的揚沙天氣也開始多了起來,同學們要注意保護呼吸道的健康。

除了農業生產,春分那天還有很多豐富的民俗活動。其中最有意思的是一種叫作豎蛋的活動。這項活動需要我們選擇一個光滑勻稱的新鮮雞蛋,輕手輕腳地在桌子上把它豎起來。如果成功了就預示著新年會有好運氣。有些地方還會有隆重的春祭活動,在春分的時候去拜祭祖先,祈求平安,而這種祭拜有時會一直延續到清明時分。