成都龍泉山區居民點空間變化研究

蔣怡 董秀春 李宗南 任國業 王昕 李章成

摘要 [目的]研究近10年龍泉山區居民點空間變化特征。[方法]在成都龍泉山區建立鄉鎮、鄉村居民點用地調查樣區12個,使用Google Earth開源的2007年和2017年高分辨率影像進行人工目視解譯,基于GIS技術分析居民點空間變化特征。[結果]基于鄉鎮、鄉村區域分析居民點的空間變化結果顯示,2017年樣區內居民點用地面積總體較2007年增長了12.71%;鄉鎮、鄉村不同區域變化趨勢不同,鄉鎮區域居民點增加23.40%,鄉村地區減少9.35%。基于交通道路沿線的居民點空間變化分析結果顯示,鄉鎮區域道路沿線的居民點用地面積增加了129.96%,鄉鎮以外道路沿線居民點用地整體減少,30、60和100 m緩沖區范圍內居民用地分別減少了4.42%、8.10%和12.84%。居民點在近10年主要向城鎮區域或鄉村主要縣道、鄉道沿線聚集,居民遷移至交通便利、地勢平坦的城鎮附近定居。[結論]該研究為龍泉山城市森林公園土地利用優化提供參考。

關鍵詞土地利用;居民點;空間特征;遙感

中圖分類號F301.24文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2019)02-0057-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.02.017

農村地區的居民點用地變化反映經濟社會的發展,是鄉村地理學和聚落地理學研究的重要內容之一。目前,研究學者主要對居民點變化的影響因素及驅動力探索[1-2]、聚落格局[3-6]、時空變化特征[7-12]、綜合發展潛力[13]、土地利用轉型[14-15]和土地流轉[16-17]等方面進行了研究。城市化、農業產業升級、農村勞動力轉移等因素驅動下,農村居民點用地規模、空間分布不斷演化。龍泉山區位于成都市以東,與龍泉驛區相鄰,距離市中心30? km,2017年成都市政府根據國家中心城市建設規劃,在龍泉山脈成都段建設龍泉山城市森林公園,以實現生態、服務、產業、景觀、文化五大主體功能。龍泉山區作為市民近郊旅游的重要生態區,居民聚落作為主要景觀之一,其用地規模結構、時空特征對該地區城市森林公園建設、土地利用優化等有重要作用。因此,筆者通過遙感抽樣調查法研究龍泉山區鄉鎮、鄉村居民點用地時空變化特征,為龍泉山區土地利用優化、居民點空間布局調控提供參考。

1資料與方法

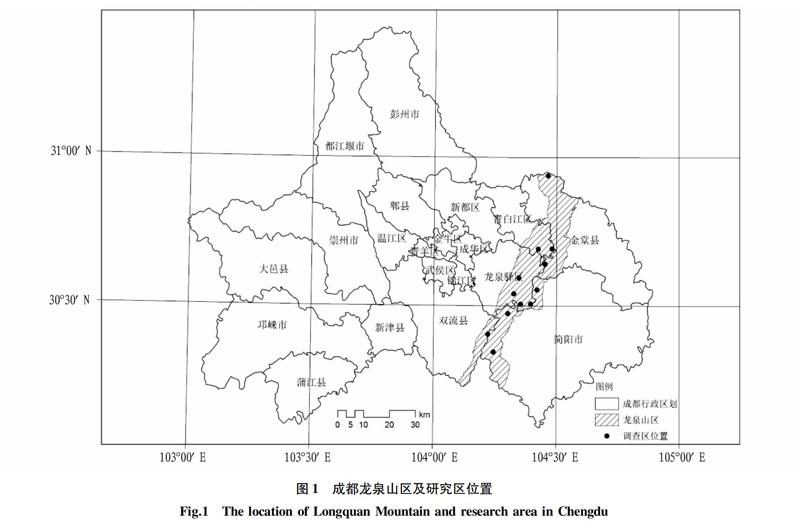

1.1研究區概況

龍泉山脈位于四川盆地西部(103°40′~104°40′E、29°40′~30°30′N),呈南北走向,是成都平原的東緣山脈。山脈長約200 km,寬約10 km,最高海拔1 051 m,該地區的年平均氣溫為16 ℃,年降水量為920 mm。龍泉山區是成都市的花木、水果生產基地,也是我國三大水蜜桃生產基地之一。龍泉山區區位及研究區位置見圖1。

1.2數據來源

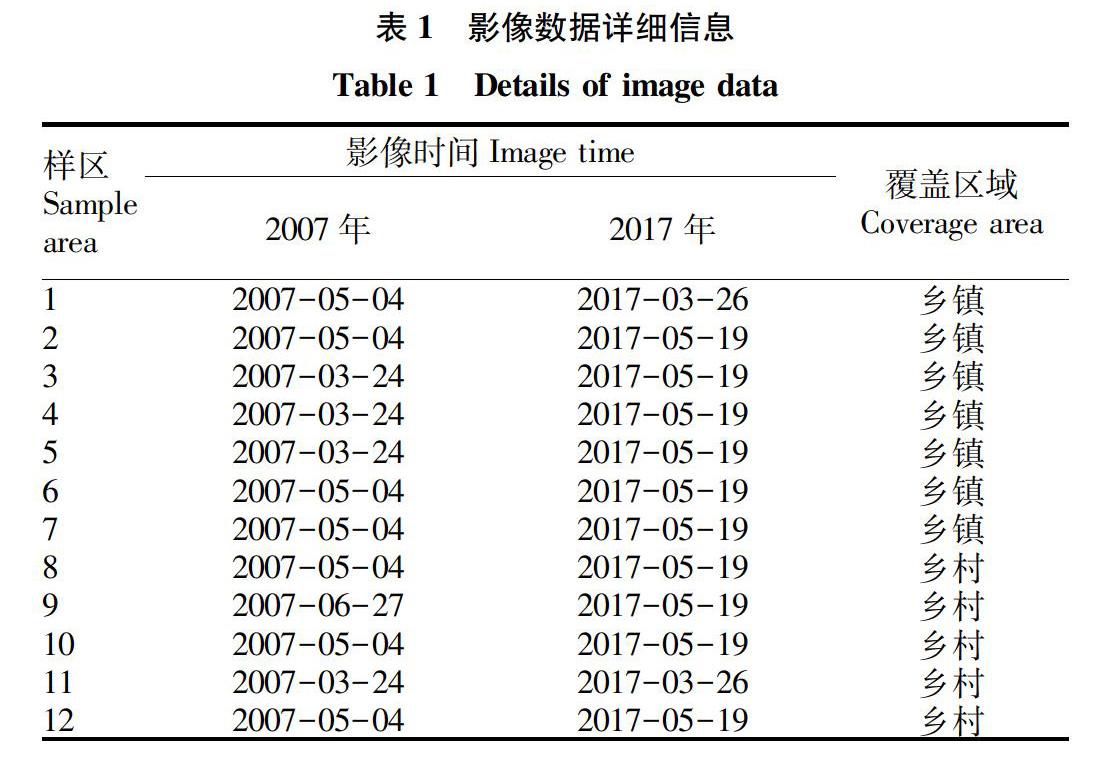

以2007年和2017年Google Earth開源的分辨率優于1 m的清晰影像為數據源。隨機選取龍泉山區內圖像質量好、無云霧覆蓋的12個樣區,樣區大小為3 km×3 km,其中覆蓋鄉鎮地區的樣區有7個,覆蓋鄉村地區的樣區有5個。該研究中鄉鎮覆蓋類型包括鄉鎮政府駐地、居民小區、樓盤及景區等;鄉村覆蓋類型為傳統鄉村地區。具體影像時間、樣區對應覆蓋區域見表1。

1.3研究方法

基于Google Earth的高分辨率影像,居民點多為灰白色、灰色和藍色的四邊形或不規則多邊形,明顯凸出地面且有陰影,易于辨識;道路多為灰白色或灰黑色,細長形近乎于等寬的曲線。對龍泉山區內12個研究樣區影像進行人工目視解譯,得到居民點、道路的空間信息。分別統計2007和2017年的鄉鎮、鄉村不同地區居民點用地變化情況。以各時期的開放式道路[18]為基準,進行居民用地緩沖分析,統計2個時期開放式道路沿線鄉鎮區域、非鄉鎮區域居民用地量,分析道路沿線居民點用地變化趨勢。

2結果與分析

2.1基于鄉鎮、鄉村區域的居民點空間變化

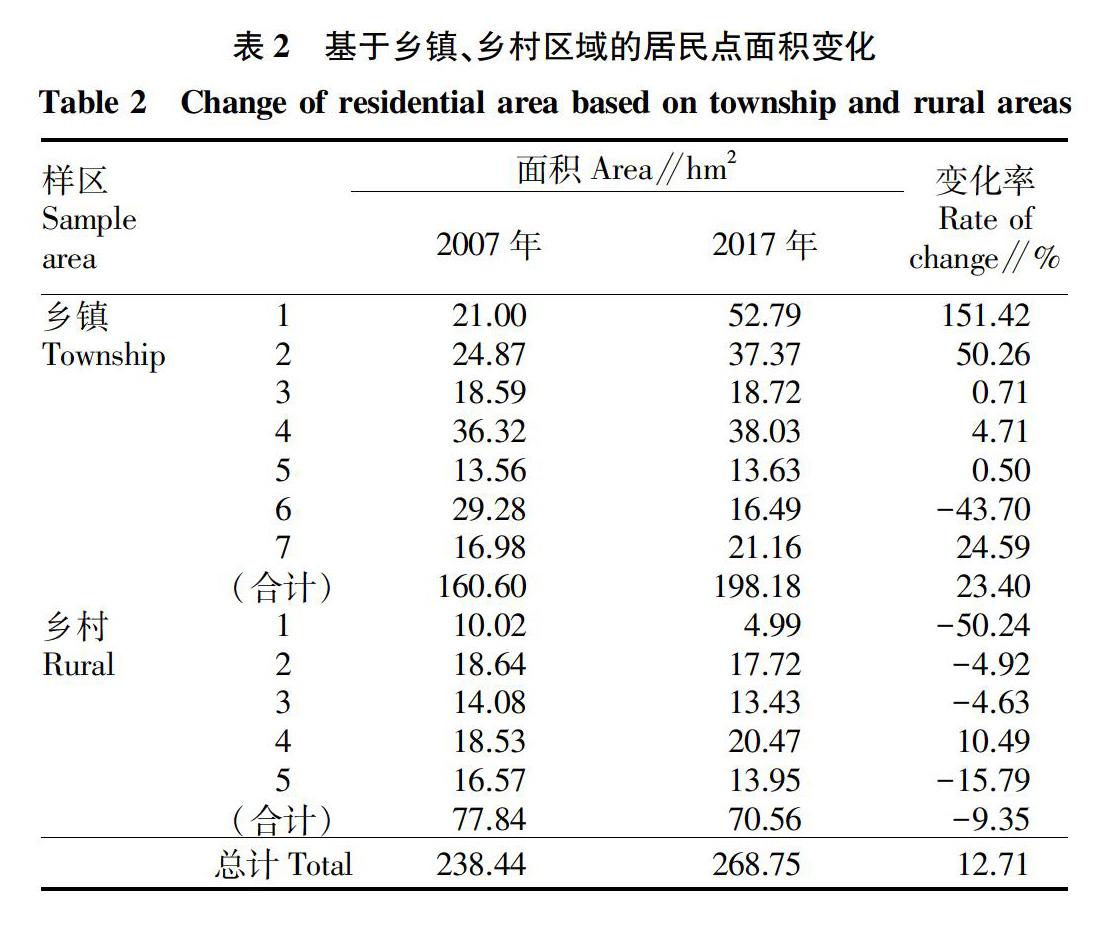

對選取的12個樣區進行匯總,計算出2個時期龍泉山區基于鄉鎮、鄉村區域的居民點面積變化趨勢,具體見表2。

根據該遙感調查統計,近10年龍泉山區的居民點總體面積呈增加的趨勢,2017年樣區內居民點用地面積比2007年的增加了30.31 hm2,總變化率為12.71%。其中,鄉鎮區域居民點面積增加37.58 hm2,比2007年增加了23.40%;鄉村地區居民地用地面積減少7.28 hm2,較2007年減少了9.35%。鄉鎮區域居民點增加的現象符合人們對生活便利的需求。景點開發建設帶動的土地利用變化是鄉鎮區域用地增加的原因。隨著經濟的發展和人們生活層次的提高,郊區旅游度假業將會有長足的發展。龍泉山區良好的生態環境和豐富的旅游資源是其區域產業發展的重要支撐,與之配套的服務和產業設施[13]得到發展。該地區農村居民點減少的原因可能是由于城鎮化進程加快使得外出務工人數和收入大幅增加,山區偏遠的零散居民點逐步被閑置廢棄。此外,根據影像解譯發現農村集體搬遷、規模化果園建設等因素均會導致居民點的減少。

2.2基于交通道路沿線的居民點空間變化

分別以2007年和2017年的開放式道路為基準,對居民點按照不同距離進行緩沖分析,得到2個時期開放式道路沿線鄉鎮區域、鄉鎮以外區域居民用地變化情況。

鄉鎮區域開放式道路沿線居民點從2007年的51.21 hm2增加至2017年的117.75 hm2,增加了129.96%,呈明顯增加的態勢。由圖2可知,2017年鄉鎮以外開放式道路沿線區域30、60、100 m范圍內居民點較2007年分別減少了4.42%、8.10%和12.84%。根據以上對比,鄉鎮區域道路沿線通常是人口相對密集的交通樞紐區域,居民點的分布和集中程度與其呈正相關;隨著居民點與鄉鎮交通樞紐區域距離的增加,城鎮化程度的降低和鄉鎮以外開放式道路的交通便利度的降低,導致居民點不斷減少。

3討論

在成都地區快速城市化的背景下,龍泉山區已不是傳統意義上的山區,而是與都市接軌密切的生態景觀區。社會、自然及政策等多因素作用下,居民點由分散向集中演變。社會因素方面主要為農村勞動力轉移及住房需求改變。“職工型”就業行為和逐漸融入城市生活而發生的生活習慣改變使得城鎮化率逐漸提高,鄉鎮居民和傳統農戶對住房環境需求日益增強[2]。隨著房地產投資熱度持續上升和人們收入的增加,鄉鎮附近出現大量商業樓盤開發,鄉村興起一波建房熱和舊房翻新熱。人們對住房心理渴求的改變也是推動居民點演變的原因之一。自然因素方面,交通不便、地勢高的區域,導致基礎設施較差,對生活不便。因此居民點在近10年主要向城鎮區域或鄉村主要縣道、鄉道沿線聚集,居民遷移至交通便利、地勢平坦的城鎮附近定居。政策因素方面,成都市政府的“東進、南拓、西控、北改、中優”策略和龍泉山城市森林公園政策的影響下,景區、商業樓盤開發勢必更會大力改進龍泉山區的居民點用地格局。

通過遙感及地理空間分析方法,該研究根據鄉鎮、鄉村及道路沿線等不同地區、不同角度對成都龍泉山區居民點近10年的變化趨勢進行了初步探討。為細致地描述居民用地的規模、數量、形狀和分布,由小及大更精確地反映龍泉山區的居民點分布格局,宜根據鄉鎮、村組尺度,采用多個定量指標描述居民點特征。此外,該研究僅采用定性的方式分析了居民點演變,需進一步采用定量分析的手段,挖掘居民點演變的趨勢及其所蘊含的機制,為龍泉山區土地利用變化做出預測與判斷。

4結論

以2007年和2017年的Google Earth高分辨率清晰影像為數據源,在成都龍泉山區以隨機抽樣的方式選取鄉鎮、鄉村共12個居民點調查樣區,通過人工目視解譯,以不同地區、不同角度獲得研究區內2個時期的居民點用地和道路的空間信息,并得出以下結論:

(1)基于鄉鎮、鄉村區域分析居民點的空間變化結果顯示,2017年研究樣區內居民點用地面積總體較2007年增長了12.71%。面積變化特征存在區域差異,其中,鄉鎮區域居民點呈增加趨勢,鄉村地區呈減少趨勢。

(2)基于交通道路的居民點空間變化結果顯示,鄉鎮區域道路沿線的居民點增加了129.96%,鄉鎮以外道路沿線居民點用地整體減少,30、60和100 m范圍內居民用地分別減少了4.42%、8.10%和12.84%。

(3)近10年居民點主要向城鎮區域或鄉村主要縣道、鄉道沿線聚集,居民遷移至交通便利、地勢平坦的城鎮附近定居。

47卷2期蔣 怡等成都龍泉山區居民點空間變化研究

參考文獻

[1] 佟光臣,林杰,陳杭,等.1986-2013年南京市土地利用/覆被景觀格局時空變化及驅動力因素分析[J].水土保持研究,2017,24(2):240-245.

[2] 馮應斌,楊慶媛.1980-2012年村域居民點演變特征及其驅動力分析[J].農業工程學報, 2016,32(5):280-288.

[3] 姜廣輝,何新,馬雯秋,等.基于空間自相關的農村居民點空間格局演變及其分區[J].農業工程學報,2015,31(13):265-273.

[4] 喬陸印,劉彥隨,楊忍.中國農村居民點用地變化類型及調控策略[J].農業工程學報,2015,31(7):1-8.

[5] 海貝貝,李小建,許家偉.鞏義市農村居民點空間格局演變及其影響因素[J].地理研究,2013,32(12):2257-2269.

[6] 馬曉冬,李全林,沈一.江蘇省鄉村聚落的形態分異及地域類型[J].地理學報,2012,67(4):516-525.

[7] 譚雪蘭,周國華,朱蘇暉,等.長沙市農村居民點景觀格局變化及地域分異特征研究[J].地理科學,2015,35(2):204-210.

[8] 任平,洪步庭,劉寅,等.基于RS與GIS的農村居民點空間變化特征與景觀格局影響研究[J].生態學報,2014,34(12):3331-3340.

[9] 鄒利林,王占岐,王建英.山區農村居民點空間布局與優化[J].中國土地科學,2012,26(9):71-77.

[10] 張霞,魏朝富,倪九派,等.重慶市低山丘陵區農村居民點分布格局及其影響因素[J].中國農業資源與區劃,2012,33(3):45-50.

[11] 李云強,齊偉,王丹,等.GIS支持下山區縣域農村居民點分布特征研究:以棲霞市為例[J].地理與地理信息科學,2011,27(3):73-77.

[12] 劉明皓,戴志中,邱道持,等.山區農村居民點分布的影響因素分析與布局優化:以彭水縣保家鎮為例[J].經濟地理,2011,31(3):476-482.

[13] 關小克,張鳳榮,劉春兵,等.平谷區農村居民點用地的時空特征及優化布局研究[J].資源科學,2013,35(3):536-544.

[14] 戈大專,龍花樓,楊忍.中國耕地利用轉型格局及驅動因素研究:基于人均耕地面積視角[J].資源科學,2018,40(2):273-283.

[15] 張佰林,高江波,高陽,等.中國山區農村土地利用轉型解析[J].地理學報,2018,73(3):503-517.

[16] 黃琦,王宏志,徐新良.宅基地退出外部環境地域差異實證分析:基于武漢市東西湖區84個樣點的分析[J].地理科學進展,2018,37(3):407-417.

[17] 王亞輝,李秀彬,辛良杰,等.中國土地流轉的區域差異及其影響因素:基于2003-2013年農村固定觀察點數據[J].地理學報,2018,73(3):487-502.

[18] 楊忍.中國縣域城鎮化的道路交通影響因素識別及空間協同性解析[J].地理科學進展,2016,35(7):806-815.