我院149例中藥注射劑不良反應原因探析

張 婷 劉 佳 聶晶磊 付 敏

昆明市中醫醫院,云南 昆明 650051

中藥注射劑是傳統醫藥理論與現代生產工藝相結合的產物,突破了中藥傳統的給藥方式,是中藥現代化的重要產物。與其他中藥劑型相比,注射劑具有生物利用度高、療效確切、作用迅速的特點。隨著中藥注射劑臨床應用增多、現代科技的提高,人們對藥品不良反應(adverse drug reaction,ADR)的認識也有所提高,近年來相關報道也逐漸增多,中藥注射劑不良反應事件占整個中藥不良反應的75%左右[1],其安全性引起國內醫藥界的廣泛關注。筆者通過對昆明市中醫醫院2016年1月至2017年12月收集的149例中藥注射劑不良反應進行回顧性分析,并對其發生原因進行深入探討,為臨床安全合理用藥提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象 昆明市中醫醫院2016年1月至2017年12月使用中藥注射劑過程中發生的ADR,上報國家藥品不良反應監測中心的149例ADR報告。

1.2 ADR因果關系判斷標準 根據衛生部第81號令《藥品不良反應報告和監測管理辦法》中制定的標準[2]進行。

1.3 方法 采取回顧性調查方式,按照患者的性別、年齡、藥品品種、ADR發生時間、臨床表現、關聯性評價、ADR分級、轉歸情況及用藥合理性等進行多因素匯總,使用Excel進行統計分析。

2 結果

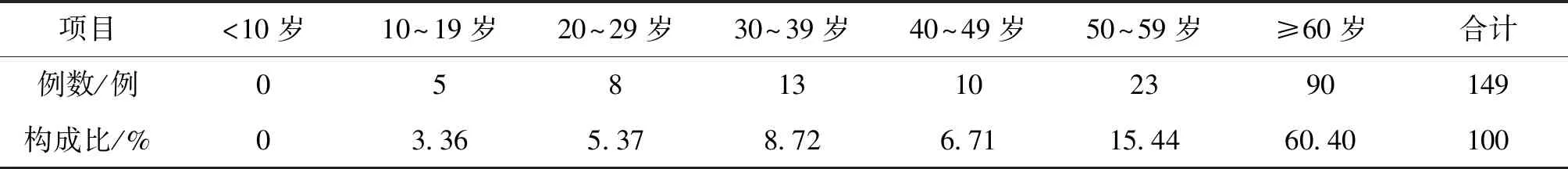

2.1 人群特點 在149例ADR病例報告中,男性59例,占39.60%,女性90 例,占60.40%,男女比例為1∶1.5。平均年齡為59.7歲,最小年齡11歲,最大年齡94歲。ADR不同年齡段分布詳見表1。

2.2 不良反應發生時間分布 在149例ADR病例報告中,42例首次用藥當天即發生ADR,占30.49%。最快的在用藥1min后發生,最慢的在用藥20d后發生。ADR發生時間分布詳見表2。

表1 ADR不同年齡段分布

表2 ADR發生時間分布

2.3 引起ADR的中藥注射劑種類 將引起ADR的藥品分類按照2010年6月國家中醫藥管理局下發的《中成藥臨床應用指導原則》[3]進行分類統計,共涉及四大類17種中藥注射劑。其中理血劑最多,共126例,占84.56%。

表3 ADR涉及中藥注射劑及引起不良反應例數統計

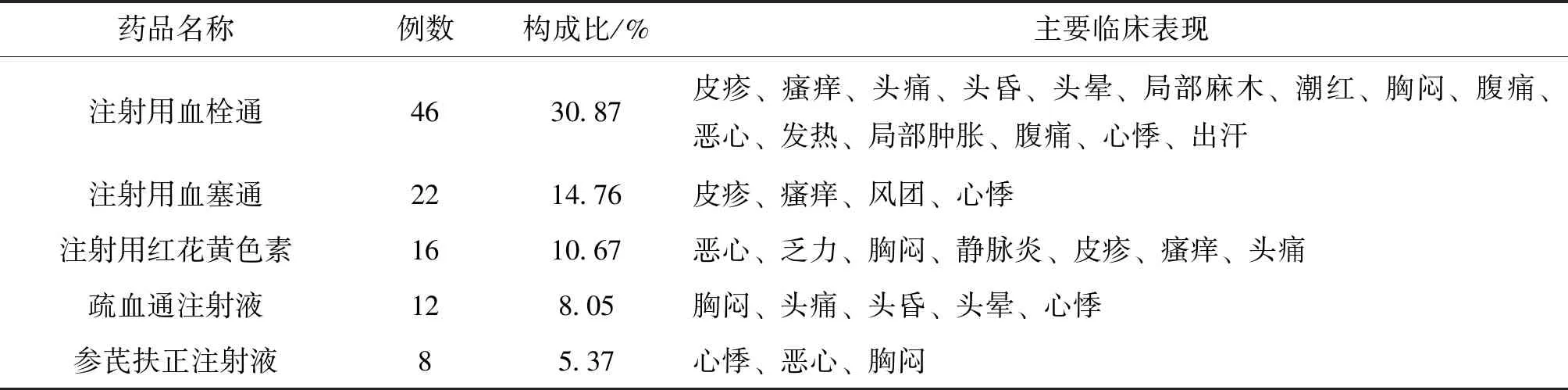

2.4 藥品名稱及ADR主要表現 在149例ADR病例報告中,注射用血栓通引起不良反應最多,共46例,占30.87%。引起ADR最多的前10位藥物及臨床表現詳見表4。

表4 引起ADR最多的前10位藥物及臨床表現

續表

表4 引起ADR最多的前10位藥物及臨床表現

2.5 ADR涉及全身器官/系統及主要臨床表現 在149例ADR病例報告中,損害的器官/系統主要以皮膚及其附件為主,共64例,占42.95%。ADR涉及器官/系統及臨床表現詳見表5。

表5 ADR涉及器官/系統及臨床表現

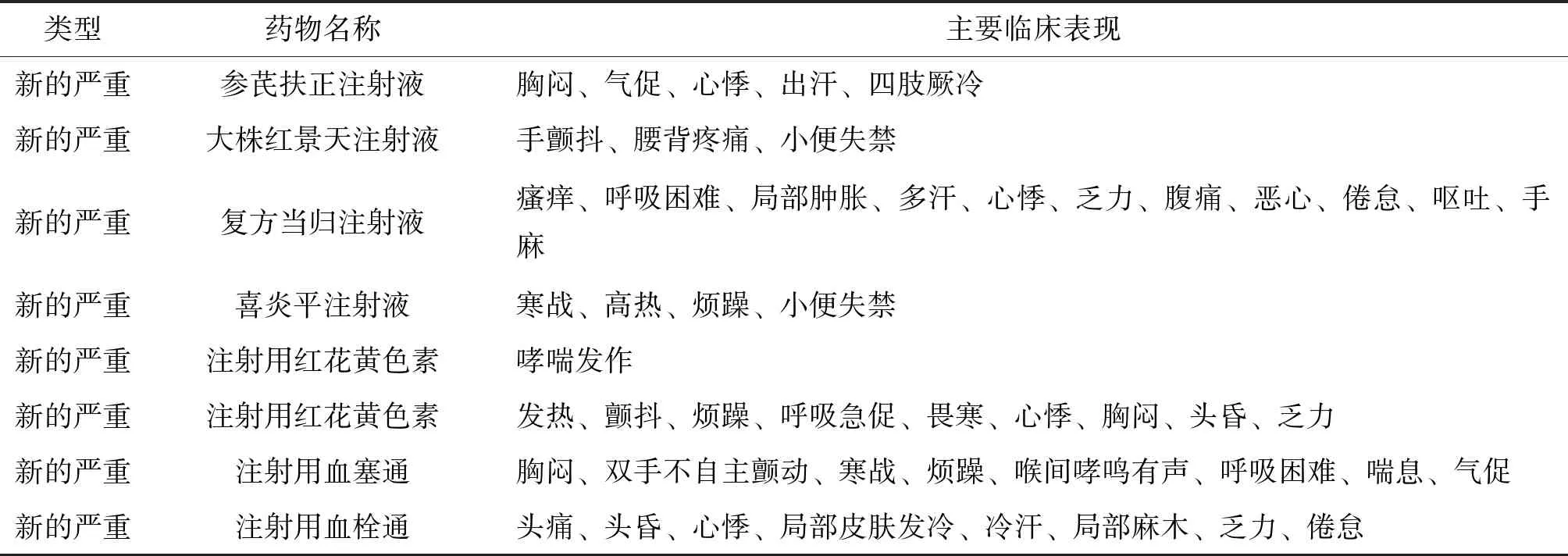

2.6 新的嚴重ADR涉及藥品及臨床表現 我院2016~2017年共發生9例嚴重不良反應,其中8例屬于新的嚴重不良反應。其中注射用紅花黃色素發生2例新的嚴重不良反應,臨床應用應高度重視。新的嚴重ADR涉及藥品及臨床表現詳見表6。

表6 新的嚴重ADR涉及藥品及臨床表現

2.7 既往過敏史 在149例ADR病例報告中,既往有明確ADR史者58例,占38.93%;其中49例ADR藥品說明書注意事項及禁忌中明確要求慎用或禁用又有藥物過敏史(疏血通注射液4例,痰熱清注射液3例);7例ADR為既往有中藥以及中藥制劑過敏史。見表7。

表7 過敏體質患者慎用或禁用的中藥注射劑

2.8 給藥途徑 在149例ADR病例報告中,靜脈滴注142例,占95.3%,發生率較高;其次為穴位注射7例,占4.70%。

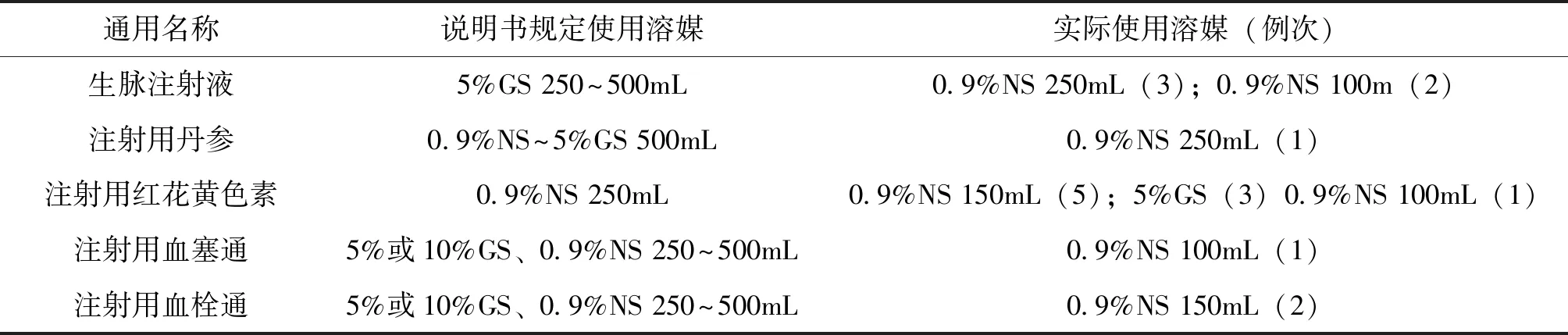

2.9 溶媒的選擇 在149例ADR病例報告中,18例使用的溶媒與說明書不符,其中10例屬于溶媒量不足,8例屬于溶媒品種選擇錯誤。見表8。

表8 中藥注射劑溶媒錯誤使用情況

2.10 超適應癥用藥 在149例ADR病例報告中,有55例使用8種中藥注射劑(理血劑6個,補益劑1個,清熱劑1個)與其說明書的功能主治不吻合,患者的診斷與該藥的功能主治之間無必然聯系,屬于超適應癥用藥。見表9。

表9 中藥注射劑超適應癥用藥情況

續表9

表9 中藥注射劑超適應癥用藥情況

2.11 ADR轉歸情況 治愈105例,占70%;好轉43例,占28.67%;未好轉2例,占13.33%。

2.12 關聯性評價 采取國家藥品不良反應監測中心指定的六級標準[4]進行評估,結果:肯定0例,占0%,很可能5例,占3.36%,可能143例,占95.97%,可能無關1例,占0.67%。

3 討論

3.1 ADR與患者性別、年齡的關系 149例ADR病例報告中,ADR發生性別女性(90例,60.4%)高于男性(59例,39.60%)。60歲以上(60~94歲) 的老年人為ADR的高發人群(90例,60.4%)。其主要原因為我院就醫人群以老年人為主,老年人由于患多種疾病、合并使用多種藥物、藥物代謝能力和排泄能力減弱、腎功能減退,使藥物蓄積,易引起藥物的不良反應。149例ADR病例報告中,16歲以下4人,最小11歲。近兩年來中藥注射劑在兒童中使用的風險逐漸增加,國家食品藥品監督管理局已相繼修改十多種中成藥的說明書,部分中藥注射劑明確指出兒童禁用(如:柴胡注射液、生脈注射液等)。其主要原因為兒童正處于生長發育期的特殊階段,對影響神經、骨骼發育和內分泌的藥物特別敏感。其次兒童由于肝、腎功能的不全,免疫功能低下,藥物代謝酶的分泌不足或缺少,藥品清除能力差,對藥物的吸收、分布、代謝和排泄與成人不同,若用藥劑量過大,或療程過長,更易產生蓄積中毒[5]。與成人相比,兒童應用中藥注射劑的風險更大。因此,對老年人、兒童使用中藥注射劑應慎重,加強用藥前后的監測,以減少ADR的發生。

3.2 ADR與既往藥物過敏史的關系 149例ADR病例報告中,既往有明確ADR史者58例,占38.93%。不同的人群由于對不同環境的適應性及體內蛋白系的差別,對同一種中藥注射劑或致敏原的反應不同,少數患者可能產生強烈的不良反應[6]。從表7可看出,疏血通注射液、痰熱清注射液,說明書中已明確指出:“過敏體質者禁用”。因此,在使用中藥注射劑前因仔細詢問患者過敏史,充分評估利弊,避免糾紛產生。

3.3 中藥材質量不穩定 中藥材是中藥注射劑的制備原料,中藥注射劑的安全性與中藥材的質量息息相關[7]。中藥材品質受產地、土質、氣候、生長年限、采收時節、栽培技術、炮制加工、儲存等因素影響,導致中藥材質量不穩定,在生產使用時易造成不同批次的中藥飲片有效成分含量常存在一定的差別,最終影響中藥注射劑內在質量的穩定性,從而導致ADR的發生[8]。

3.4 中藥注射劑成分復雜 從表5可看出,149例ADR病例報告中涉及器官為皮膚及其附件損害的比例最高(64例,占42.95%)。根據目前中藥不良反應研究,能直接判為過敏反應的幾乎占半數;而其他不良反應,也可能與過敏相關[9],我院的統計結果與該研究相符。皮膚及其附件的損害多為過敏反應,過敏反應在免疫學中歸屬于變態反應。中藥注射劑的安全性問題的臨床表現多與原有藥理作用關系甚少,多表現為變態(樣)反應,而誘發變態反應的直接抗原則屬于大分子物質[10]。主要原因為中藥注射劑是從中藥飲片中提取的,而中藥飲片的功效主治為多種有效成分的共同作用,其中就包括蛋白質、核酸、多糖、縮合鞣質、樹脂等具有完全抗原性的大分子物質,為了盡可能保持體現中藥飲片的功效主治,目前中藥注射劑的成分也基本是多組分,加上制備工藝的局限性,蛋白質等大分子物質難以剔除干凈,這些大分子物質通過注射進入血液后可刺激機體產生抗體或致敏淋巴細胞,繼而引發過敏反應[11]。

3.5 ADR與超適應癥和超給藥途徑的關系 從表9可看出,在149例ADR病例報告中,55例使用8種中藥注射劑超適應癥用藥,其中理血劑最多(51例,占92.73%)。近年來活血化瘀類中藥注射劑在臨床中應用比較廣泛,目前廣泛應用于心內科、骨科、婦科等科室,近年來出現藥物濫用的趨勢,不良反應發生率居高不下。在149例ADR病例報告中,超給藥途徑的有7例,用于穴位注射。穴位注射可增強藥物在局部的作用,使局部的不良反應發生率增高。因此,臨床使用應辨證用藥,嚴格按照說明書規定的功能主治、用法用量等相關要求,不可擅自擴大適應范圍、超給藥途徑使用,繼而引發不良反應。

3.6 ADR發生與溶媒使用的關系 149例ADR病例報告中,18例使用的溶媒與說明書不符,其中10例屬于溶媒量不足,8例屬于溶媒品種選擇錯誤。由于我院老年病人居多,部分老年病人合并有糖尿病,故臨床一般不選用葡萄糖為溶媒;或合并有心臟疾病擔心輸入液體量過多,為控制輸入液體總量而減少溶媒用量,造成溶媒的選擇和用量的錯誤。由于中藥注射劑多選用輸液作為溶媒配伍使用,一旦輸液選擇不當,就可能產生一系列變化,包括溶液的改變、澄明度變化、出現絮狀物或沉淀、顏色改變及藥效的協同和拮抗作用,進而影響藥效,甚至產生不良反應[12]。一般而言,中藥注射劑選用葡萄糖溶液(GS)作為溶媒較為適宜[13]。但目前也有部分中藥注射劑說明書中修改為氯化鈉注射液(NS)或葡萄糖注射液(GS)、氯化鈉注射液(NS)均可。其次,藥物濃度過高,則單位體積內大分子物質增多,增加血管刺激性,增加ADR發生率。建議臨床應嚴格遵循中藥注射劑說明書中規定的溶媒選擇和用量,避免ADR的發生。

4 防治措施

4.1 嚴格掌握適應癥,加強臨床合理用藥 中藥注射劑由于受中藥材質量、中藥成分的復雜性、質量標準以及工藝問題、個人體質、臨床合理應用等多方面因素的影響,導致不良反應發生的不確定性。因此,臨床使用中藥注射劑特別是靜脈給藥的中藥注射劑時,應嚴格遵守《中藥注射劑臨床使用基本原則》,用藥前應仔細詢問過敏史,對過敏體質者應慎用或禁用;禁止超功能主治用藥;嚴禁與其他藥物混合配伍,謹慎聯合用藥;不得超劑量、高濃度應用;兒童、老年人應按年齡或體質情況酌情減量;嚴格控制滴速;加強用藥監護,特別是開始30 min,發現異常,立即停藥,采用積極救治措施。

4.2 加強中藥注射劑的質量控制 目前中藥注射劑安全性檢查存在主要缺陷,有效提高安全性檢查的標準,有利于從生物學角度提高中藥注射劑的質量。提高中藥注射劑大分子物質的質量標準有利于從物質基礎方面提高中藥注射劑的質量。要切實提高中藥注射劑的質量應提高以下幾個方面:①提高質量控制標準(提高蛋白質限量標準、提高鞣質控制標準、提高樹脂控制標準、增加多糖控制標準、增加核酸控制標準、增加大分子物質控制標準);②改進生產工藝(去除大分子物質、去除某些小分子物質);③改進動物實驗(選用敏感動物模型、增加檢查動物數、根據目前認識有針對性地富集中藥注射劑某些成分)[10]。