星際旅行準備出發

劉安立

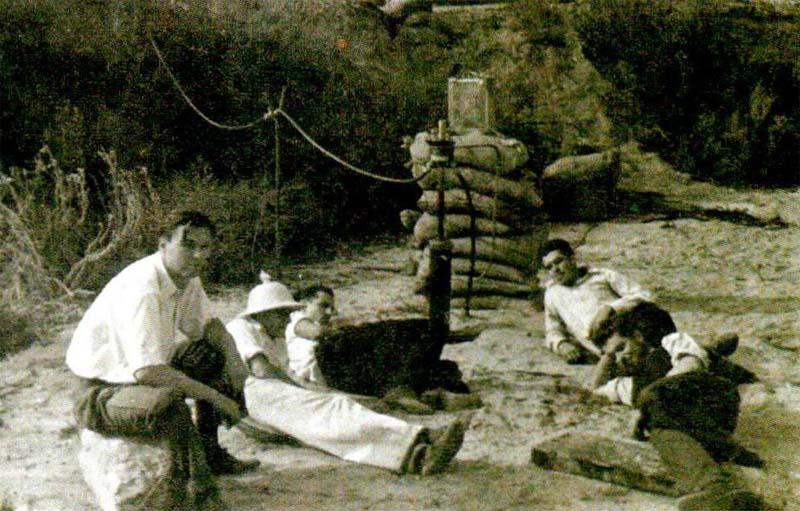

1936年10月31日,被稱為“火箭男孩組”的6名年輕學者在一次掙脫地球引力的嘗試中差點讓自己焚身。當時,他們聚集在美國加州圣加布里埃山腳下的一個沖溝里,測試一部以酒精為燃料的噴氣發動機。他們想證明火箭發動機能夠進入太空,而當時這種理念被認為荒唐可笑。在這次實驗中,一根氧氣管著火后猛烈擺動,噴發火焰——實驗失敗。

“火箭男孩組”的大膽嘗試引起了空氣動力學家卡門的注意。實際上,卡門在加州理工學院已經和這個男孩組的兩名成員共事過。后來,在“火箭男孩組”這次實驗現場不遠處,卡門建立了一個小型實驗區,“火箭男孩組”在這里重新進行實驗。1943年,這里變成了“噴氣推進實驗室”(即今天美國宇航局中的同名部門,簡稱JPL),卡門是該實驗室第一任主任。今天的JPL規模宏大,雇員數千,但其創立目的一直沒變,那就是——摒棄傳統,挑戰探索極限。

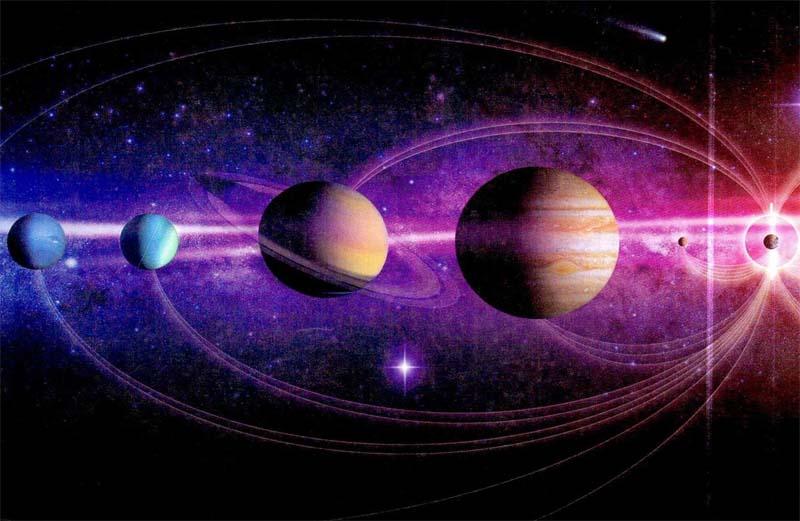

多年來,JPL獲得了許多成功。JPL工程師在20世紀70年代初建造的先鋒10號,是達到太陽系逃逸速度的第一艘飛船。在這之后幾年,他們建造的旅行者1號和2號飛船成為速度最快的星際空間探索飛行器。從太空時代開始到兩艘旅行者號飛船發射之間僅僅經過了20年,而火箭科學家就己實現了飛船速度翻倍。但在這之后幾十年,只有一艘飛船跟隨旅行者號的步伐向太陽系外沖去,而在提高飛船速度方面則停步不前。現在,JPL的火箭工程師們再度躍躍欲試,謀劃下一次大飛躍。

這些工程師認為,只在太陽系以內轉來轉去是不夠的,飛到已知行星以外去、甚至飛往其他恒星的時間已到。JPL飛行工程師布羅非正在研發的一種新型發動機,有可能讓太空飛行速度增加10倍。JPL任務構建工程師阿爾卡來正在策劃以飛行器飛向太陽為開端的遠程旅行。而JPL科學家圖瑞謝夫的理念恐怕是最狂野的,那就是讓一部太空望遠鏡看清太陽系外類地(類似地球)行星的表面細節。

上述任務都有半科幻性質,但就算其中只有一項能夠成功,其意義也非同凡響。“火箭男孩組”及其同事幫助人類進入了太空,而新一代JPL人則可能讓人類進入星際空間。

“突破攝星”

布羅非的靈感來源于“突破攝星”計劃。這個大膽過頭的計劃由英國科學家霍金和俄羅斯億萬富翁米爾納在2016年提出。該計劃的終極目的是建造一個1.6千米寬的激光陣列,用它把一部微型飛船加速到光速的20%,從而讓飛船僅用20年時間就飛到半人馬座阿爾法星系(與地球距離最近的另一個恒星系統)。

布羅非對“突破攝星”掙懷疑態度,但他同時又認為這個設想有趣。離奇的想法對布羅非來說并不新鮮,因為JPL向來鼓勵突破傳統思維,所以JPL內部包括布羅非本人的設想越來越新奇、膽大。但就算以這個標準來看,布羅非仍然覺得“突破攝星”太過遠離技術現實。不過,他還是開始思考:縮小版的“突破攝星”計劃是否可能在百年內變成現實?

布羅非最感興趣的理念是,使用“突破攝星”風格的激光束來對付“火箭等式”。該等式把飛船運動與飛船搭載的推進劑數量聯系起來。如果想飛得更快,就需要更多燃料,而更多燃料意味著飛船更重。這就是要用一枚超大型火箭發射一艘816千克的旅行者號飛船的原因。

從20世紀70年代末的研究生階段開始,布羅非一直在研發一種有效性大大提高的火箭技術——離子推進。離子發動機運用電能把帶正電的原子(稱為離子)高速噴出推進器。每個原子只能提供很小的推力,但所有原子合起來能比常規化學燃料把火箭推至快得多的速度。更好的是,運轉離子發動機所需的電能可以來自太陽能電池板,這樣就無需船載燃料或發電機。通過從較少推進劑中獲得更快的速度,離子發動機在馴服“火箭等式”方面前進了一步。

但離子發動機也有自身缺陷。它們離太陽越遠,它們的太陽能電池板發電量越少。當然可以把電池板做得更大,但離子發動機的重量也大大增加。此外,離子發動機自身推力太小,離子火箭根本就飛不起來。離子發動機驅動的飛船升空后,要經過長時間才能讓自己加速到破紀錄的速度。布羅非深知這些問題。他參與設計了美國宇航局“黎明號”飛船上的離子發動機設計,該飛船最近完成了為期11年、對小行星灶神星和矮行星谷神星的造訪。就算“黎明號”的太陽能電池板直徑達20米,該飛船的速度從每秒0千米加速到60千米也花了4天時間。

離子發動機

正當布羅非為發動機效率與太陽能電力限制之間的矛盾而苦惱時,“突破攝星”計劃公布。布羅非頓悟:如果用高強度激光束代替陽光對準飛船,會怎樣呢?在效率更高的激光推動下,離子發動機運轉更有力,但同時又降低自身重量,因為飛船無須搭載電源。

在有了這一頓悟的兩年后,布羅非在JPL的小型實驗室中制造了一部高性能離子發動機。它使用的鋰離子比“黎明號”使用的氙離子輕得多,因此達到較高速度所需的能量也較少。新離子發動機的運轉電壓為6000伏特,而“黎明號”的為1000伏特。布羅非指出,如果采用激光來為新離子發動機供電,那么發動機的效率會更驚人。