高中生物學“酸奶的制作”實驗教學探究*

陳 亮 溫 馨

(成都石室中學 四川成都 610041)

1 實驗目的

課程標準中的教學提示, 教師既要使用講授演示的方式進行教學, 更要為學生提供實驗條件及必要的參考資料,指導其設計和進行實驗。

利用微生物制作傳統發酵食品是對學生的一個技能要求,對比現在使用的選修1 教材,學校還未開展利用乳酸菌制作酸奶的實驗。因此,針對這個實驗進行了前期的探索, 試圖找到一整套適合班級教學的實驗實施方案。

首先,進行實驗操作的目的是讓學生理解“利用微生物的特定功能規模化生產對人類有用的產品”這一教學目標。 針對乳酸菌的特點,教師設置了更為細化的探究目標,例如探究空氣(氧氣)、溫度、發酵時間、碳源種類對乳酸菌的代謝影響等。其次,對于實驗還需要考慮其他的因素,例如:時間的長短(操作部分盡量能在1 課時完成,發酵過程盡量能讓學生充分觀察);班級人數與本校實驗設備的沖突; 實驗過程中如何調動和培養學生的探索與協作能力等。 最后,可以增加一個讓學生相互盲品的活動, 既可以體驗食品制作過程中對酸奶口感的要求,又可以讓學生之間有了交流。

整個探索過程, 教師首先查閱了多種關于乳酸菌和酸奶制作的資料,整理制定相關方案;購買實驗器材和原料;最后實施。

2 實驗流程

2.1 材料和設備 考慮到實驗材料的獲取途徑以及普遍適用性, 本次實驗選取市售無菌無添加純牛奶以及市售5 菌型乳酸菌粉(保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、植物乳桿菌、干酪乳桿菌)。

100 mL 布丁瓶、1 000 mL 燒杯、玻璃棒、電磁爐、燒水鍋、隔熱手套、生化培養箱。

2.2 實驗分組

1)以1 000 mL 牛奶計算,按照乳酸菌粉的添加,分為2 g、5 g、8 g 組。

2)按照碳源的種類,分為無糖(乳糖)、蔗糖(乳糖+蔗糖)、葡萄糖(乳糖+葡萄糖)組,蔗糖和葡萄糖的添加量分別為7 g/1 000 mL 牛奶。

3)按照培養溫度的變化,分為35℃、40℃、45℃組。

4)乳酸菌是厭氧菌,此次實驗增設了附加組(有孔、無蓋),用以探究空氣(氧氣)對乳酸菌的代謝影響。

2.3 實驗步驟

1)將器材洗凈,沸水條件下,對布丁瓶、燒杯、玻璃棒進行滅菌5 min。

2)按比例稱取乳酸菌、蔗糖、葡萄糖。

3)向燒杯中加入牛奶、乳酸菌粉(蔗糖/葡萄糖),用玻璃棒攪拌均勻。

4)將攪拌均勻的牛奶分裝到布丁瓶中。

5)分裝后立即密封。

6)放進生化培養箱,按不同溫度梯度(35℃、40℃、45℃)分別培養。

7)每隔1 h 觀察一次,記錄發酵情況,到達發酵終點時取出,置于2~6℃冰箱中保存。

注:1)發酵時間不超過24 h。 2)發酵終點判斷: 將酸奶瓶傾斜30°觀察無液體流動時確定為發酵終點,記錄發酵時間。

3 實驗結果及結論

實驗結果如表1、表2、表3 所示。

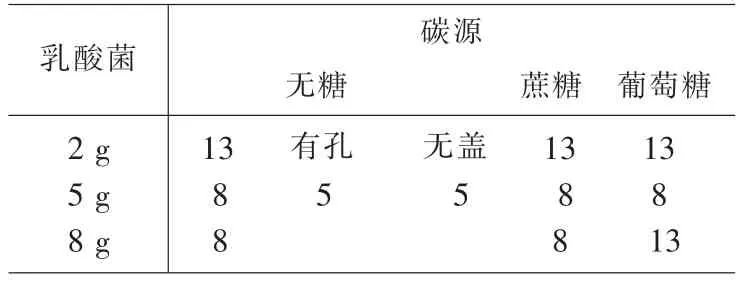

表1 35℃組發酵時間(h)

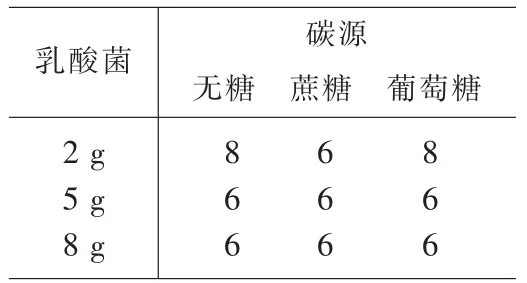

表2 40℃組發酵時間(h)

表3 45℃組發酵時間(h)

3.1 溫度的影響 35℃或45℃對市售5 菌型乳酸菌粉中某些菌種有殺滅或抑制生長作用。

表1、表3 顯示, 35℃組在24 h 內無法完成發酵,在45℃條件下,碳源種類、乳酸菌含量對乳酸菌代謝影響無顯著差別。

通過對比各菌種的適宜生長溫度: 保加利亞乳桿菌生長適溫為44~45℃,50℃亦能生長,25~35℃生長不良,15℃停止發育。嗜熱乳桿菌最適生長溫度為42℃。嗜酸乳桿菌最適生長溫度為36~38℃。植物乳桿菌最適生長溫度為30~35℃。 干酪乳桿菌最適生長溫度為37℃。

推測35℃或45℃對其中某些菌種有殺滅或抑制生長作用,具體生理機制待下一步分析。

本文討論以表2 為主。

3.2 碳源種類的影響 乳酸菌消耗碳源的順序依次為葡萄糖、乳糖、蔗糖,且蔗糖不易被乳酸菌利用。

據盲品結果(見3.5)顯示,蔗糖的添加能夠增加甜度,葡萄糖的添加對甜度沒有貢獻(最先被乳酸菌消耗)。 初步推斷,乳酸菌消耗碳源的順序依次為葡萄糖、乳糖、蔗糖,且蔗糖不易被乳酸菌利用(有甜味),具體生理機制可待下一步分析。

表2 顯示,當乳酸菌含量充足(8 g)時,發酵時間,葡萄糖組>蔗糖組=無糖組。 進一步驗證推測:乳酸菌消耗碳源的順序依次為葡萄糖、乳糖、蔗糖,且蔗糖不易被乳酸菌利用。

3.3 乳酸菌含量的影響 在碳源含量不變的前提下,乳酸菌含量的增加能夠減少發酵時間,且增加到一定量后不再有明顯影響。

表2 顯示,無糖組、蔗糖組的發酵時間隨乳酸菌含量的增加而減少,增加到一定量(8 g)后不再有明顯影響。 推測碳源(乳糖)被消耗完后,乳酸菌達到代謝平衡狀態,不再繼續發酵,且蔗糖不易被乳酸菌利用。

而葡萄糖組中,隨著乳酸菌含量的增加,發酵時呈先減少后增加的趨勢。 推測在乳酸菌含量為2 g 時,緩慢消耗部分碳源(葡萄糖)后即達到代謝平衡狀態;乳酸菌含量為5 g 時,迅速消耗部分碳源(葡萄糖)后即達到代謝平衡狀態;乳酸菌含量為8 g 時,迅速消耗部分碳源(葡萄糖)后未達到代謝平衡狀態,繼續消耗另一部分碳源(乳糖),因此乳酸菌含量的增加反而增加了發酵時間,具體生理機制可待進一步研究。

3.4 空氣(氧氣)的影響 表2 顯示, 附加組并未受到空氣(氧氣)影響,且發酵時間比同組有蓋條件下少3 h。 推測:1)生化培養箱內空氣含量較少且密封性能良好;2)無蓋或有孔條件下傳熱更快。

建議利用帶有通風性能的保溫設備再次探究。

3.5 盲品結果 發酵結束后, 通過視覺觀察和24 人對40℃組進行盲品,結果如下:

1)色澤,呈均勻乳白色,顏色均勻有光澤。 2)組織狀態, 除35℃組未完成發酵,40℃、45℃組織細膩、凝塊細小均勻滑爽,無氣泡,有少量乳清析出。 3)酸度, 2 g(乳酸菌含量)組幾乎無酸味;5 g(乳酸菌含量)組酸度適中;8 g(乳酸菌含量)組有些許澀味。 4)甜度,無糖、葡萄糖組無甜度,蔗糖組有少許甜度,但不夠甜。

綜合評定,40℃條件下,蔗糖、5 g(乳酸菌含量)組口感最佳。

4 教學建議

4.1 培養條件建議 綜合溫度、碳源種類、乳酸菌含量,以及空氣(氧氣)對乳酸菌代謝的影響,最佳培養條件建議如下:以1 000 mL 市售無菌純牛奶及市售5 菌型乳酸菌粉計算,培養溫度,40℃左右。 蔗糖,7 g 以上(對喜愛甜味的人群,建議成倍增加蔗糖的添加量)。菌粉含量,5 g 左右。封閉培養時間,8 h 左右。

4.2 實驗教學建議 實驗操作之前的課堂教學對本次實驗有重要的影響, 學生不能在對實驗任務未知的情況下盲目開展實驗。因此,建議在前期的教學中,教師應該針對課標要求,讓學生充分了解對傳統發酵技術在生活中的應用; 認識乳酸菌的結構和代謝特點; 明確滅菌和消毒的手段對于食品生產安全的影響。 另外可以讓學生在此基礎上,提出想要研究的課題,例如什么因素會影響到酸奶的品質等,實驗室可以根據學生提出的課題,有針對性的進行材料和用具的準備。

實驗教學實施過程中, 建議將學生按4 人分組,組內分工合作,分別進行稱量、滅菌、培養、觀察。每組材料建議用量:1 000 mL 牛奶,10 個布丁瓶,1 個1 000 mL 燒杯。

針對不同實驗類型的教學建議。驗證型實驗,建議培養完成后進行組間評比;探究型實驗,建議每1~2 組探究一個維度,例如:發酵時間、菌粉含量、碳源種類等對發酵的影響,培養完成后進行組間經驗分享。

為了保證學生能觀察和記錄發酵過程中培養物的變化情況,最好安排在上午進行接種,之后有充足的時間進行觀察。