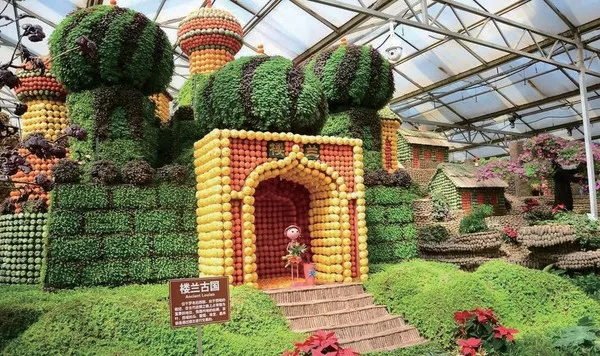

中國蔬菜的“絲綢之路”

□郝天民

早在先秦時期,各民族就以華夏民族為中心開展了飲食文化的交流。華夏民族的谷物,常常供給北方和西北方游牧民族,如燕國的魚鹽棗粟,素以東北少數民族所向往。到了漢代,張騫出使西域,引進了一批蔬菜種類,開辟了中國蔬菜的“絲綢之路”。西域的特產先后傳入內地,大大豐富了內地民族的飲食生活。

在比較常見的百余種蔬菜中,漢地原產和從域外引入的大約各占一半。這個時期引進的蔬菜瓜果以苜蓿、蕓苔、萵苣、胡瓜、胡豆、胡蒜、胡荽、葡萄、石榴等為主。

黃瓜

在《本草綱目》中有“張騫使西域得種,故名胡瓜”。胡瓜即黃瓜,隋代時,胡瓜統一名為“黃瓜”,黃瓜除生吃外,亦可作酢瓜,《齊民要術》記載的酢瓜菹,即是酸黃瓜。

蠶豆

《太平御覽》云:“張騫使外國,得胡豆種歸”。胡豆,又名蠶豆,原產地中海沿岸,約在漢代經絲綢之路傳入中國。

香菜

《本草綱目》:“張騫使西域始得種歸,故名胡荽。”香菜原產于地中海沿岸及中亞地區,又稱胡荽,在魏晉南北朝時期已被廣泛種植,香菜除生吃、作菹外,還是烹飪其他菜肴的一味配料。

蕓苔

蕓苔,《通俗文》中謂之胡菜。蕓苔是油菜的一種,它經河西走廊傳入內地,現在主要分布在秦嶺以北各省,長江流域各省種植的多是由我國原產的白菜演變而成的矮油菜。

大蒜

王逸《楚辭章句?正部論》:“張騫使還,始得大蒜、苜蓿”。《本草綱目》:“家蒜有兩種:根莖具小而瓣少、辛甚者,小蒜也;根莖具大而瓣多、辛而帶甘者,葫也,大蒜也。”這句話表明中國古代原產“蒜”,但應是“小蒜”;而大蒜為葫。因古時對西域稱“胡”,故大蒜又名胡蒜。

苜蓿

西晉張華《博物志》:“張騫使西域還,得大蒜、安石榴、胡桃、蒲桃、胡蔥、苜蓿等”。苜蓿,最初是喂馬的一種飼料,以后才漸有人采其嫩葉食用。中原地區種植苜蓿始于西漢,《史記》中記載:大宛有苜蓿草,“漢使取其實來,于是天子始種苜蓿”。苜蓿可生吃,又可作羹和干菜,且味道鮮美。

胡蘿卜

又叫紅蘿卜、黃蘿卜,原產于中亞,元代以前傳入中國,因其顏色亮麗、脆嫩多汁、芳香甘甜而受到人們的喜愛。胡蘿卜對人體具有多方面的保健功能,因此被譽為“小人參”。

胡蔥

西晉張華《博物志》:“張騫使西域還,得大蒜、安石榴、胡桃、蒲桃、胡蔥、苜蓿等”。胡蔥,百合科(一說為石蒜科)蔥屬中二年生草本植物,別名火蔥、蒜頭蔥、瓣子蔥等。全株可作蔬食,鱗莖可制成調味佐料。

萵苣

時人稱為“千金菜”,一般認為是漢朝花費大量金銀從西域咼國買來種子、在中原地區種植開來的。因其代價高昂故得此名。宋人陶谷則認為此菜為隋人引進,他在《清異錄》中記載:“咼國使者來漢,隋人求得菜種,酬之甚厚,故因名千金菜。”

棗

棗自古以來即是“五果”(棗、李、栗、杏、桃)之首,在中原、西域以及北方少數民族地區都有種植,這個時期從胡族引進的品種主要是西王母棗,時人稱之為仙人棗,《洛陽伽藍記》記載:仙人棗,長五寸,把之兩頭俱出,核細如針,霜降乃熟,食之甚美,俗傳云出昆侖山,一曰西王母棗。

葡萄

古時亦作蒲陶、蒲桃、蒲萄,秦漢時期從西域傳入,漢朝時葡萄只是皇宮貴族的享受品,其在中原地區的種植是十分有限的。魏晉南北朝時期,隨著胡人向內地的移居,內地和西域之間的交流更加方便與頻繁,葡萄亦隨之加以推廣。

石榴

魏晉南北朝時期石榴在北方地區已有廣泛種植,晉張載、張協、應貞、夏侯湛、傅玄等人都有“石榴賦”流傳于世,人們對石榴的喜愛很大程度上是緣于它的美滋美味,甜者作水果食,酸者作調味品。

除上述果品以外,《齊民要術》中還提到了胡栗、胡柰、胡桃(核桃)的有些品種亦出自西域,這些引進的品種極大地豐富了內地人民的生活。