作為“中間物”的魯迅傳記寫作(上)

張元珂

中國現代文學館

在現代作家傳記史上,魯迅傳記的數量肯定位列榜首。據張夢陽統計:“魯迅的傳記到90年代末已達27種。其中,半部的4種,未完稿1種,全部的23種。計有5人寫過2 種,2人合著1種,多人合作、1人執筆2種,總計是23人寫出27種魯迅傳。”事實上,這種統計并不準確。再加上各種形態的回憶錄、印象記以及帶有傳記學性質的著作(比如,李長之的《魯迅批判》),特別是如果再將日俄等國外學者的魯迅傳統計在內,其數量肯定會遠超27部。進入21世紀,學者們為魯迅作傳的熱情持續高漲,據筆者不完全統計,截止2019年4月,魯迅傳總量已接近百部(含譯著)。雖然魯迅傳數量已相當可觀,但與傳主本身地位、成就以及在國內外所產生的巨大影響力相比,目前這些傳記的質量與水平尚不足以與之相匹配。魯迅傳寫作依然在路上,或者說,在魯迅傳記史上,已出版傳記雖都有各自優長,但也有各種缺陷——要么史料誤用或錯用,相關內容經不住推敲;要么理念老舊,文筆枯索,可讀性差;要么遠離“魯迅本體”,“真實”被遮蔽或被改寫;要么篇幅雜長,缺乏裁剪,不經轉化,把魯迅傳搞成資料集,故與我們理想中的魯迅傳樣態尚有較大差距,它們只能作為“中間物”而存在。

1949年以前:片段化、資料性,以及整體架構的初步嘗試

魯迅在生前曾婉拒過友人為己作傳的提議,理由是自己“不熱心”,且“一生太平凡”。“不熱心”或許是實情,但說自己“一生太平凡”,則純屬一句修辭大于實指的客套話。在君子看來,不加自估,便欣然應諾他人之“授”,則實在有失斯文。其實,論成就與地位,魯迅在當時即已獲公認,故魯迅之為傳主,已足堪當。魯迅傳能否有作之必要,已不是問題,問題是,怎么寫以及如何寫,或許魯迅所慮即在此。若非,在其生前,他為什么會那么熱心接受若干友人有關此話題的問詢,甚至過目人家寫的初稿呢?更有甚者,在1933年的一次與曹聚仁的對談中,直接問:“曹先生,你是不是準備材料替我寫傳記呢?”事實上,能否作傳,已由不得他,他的地位、成就與威望決定了魯迅傳以及魯迅傳寫作,作為中國名人傳記寫作的熱門選題,已先在性地成為中國現代傳記文學史和“魯迅學”的標志性課題之一。

魯迅尚在世時,就有白羽、王森然、李長之等同時代作家、學者,以及H.E.Shapick(英國)、增田涉(日本)、埃德加·斯諾(美國)等外國友人或研究者,嘗試著為其作傳。由此看來,在新文學經典作家群體中,魯迅傳記寫作起步很早。這也與其文學地位以及對同時代所產生的巨大影響力相匹配,同時代學者們爭相為之作傳,恰逢其時,意義重大。魯迅生前出現的傳記,其價值不容低估。一方面,這些傳記皆為短制,其中很多也經由魯迅閱讀、甚至親自參與修訂過。因為有魯迅的過目與參與,其中很多論述就有了可供后繼者參考的文獻價值。比如,增田涉有關魯迅與創造社、太陽社關系,特別是有關青年人思想幼稚,陷入李立三左傾機會主義泥淖中而不自知的記述,埃德加·斯諾有關魯迅“不是一個真正的無產階級作家”的觀點,都為后人的魯迅傳寫作提供了嶄新的視點和第一手的材料。另一方面,這些傳記雖也傾向于整體性的把握(比如,王森然的《周作人先生評傳》),但這方面的努力以及由此而達到的效果顯然非常不理想,因為他們大都寫得相當簡略,且止于就事論事層面,少有也難有深入挖掘之作。反而,在某些局部或細部處理上——即側重擷取其某一生平片段,某一突出精神品質,或某一為人、為文特質,并予以描述或突出,試圖以崇敬之心、真實之筆為其畫像,既而呈現出一個與眾不同的傳主形象——顯示了該階段寫作的重要價值。比如:王森然在《周作人先生評傳》結尾處以不乏幽默之筆,對魯迅“事母至孝”、“鉛筆恒置于右耳上”、“有時暢談,一小時不動講義”、“與人力車夫,賣報童叟,共坐一凳,欣然大餐”、“口銜紙煙,囚發藍衫”等細節、場景或外貌的生動描述,對其形象的刻畫就栩栩如生,讓人過目難忘。即使今天的魯迅傳寫作,這種“傳記+文學”的筆法也不多見。

魯迅生前出現過一部專門的“作家論”,即李長之的《魯迅批判》。李著是中國現代文學批評史上的經典之作,但李著并非沿襲常見的文學批評思路,而是融傳記學方法與學術研究理路于一體,而又盡顯現代傳記寫作樣式的綜合性實踐。也可以說,不同時代的不同學術背景的學者,在閱讀李著時,都會獲得不一樣的知識體驗。其中根由似也不難理解:李著所展開的有關魯迅性格與思想、人生與精神歷程、創作得失、詩人與戰士形象等方面的分析與研判,無論研究方法,還是論析理路與觀點,都可謂新穎獨到、自成一家;其行文與研判,皆建立在西式文本細讀基礎上,且重主體的審美體驗,而輕外在的“作者要素”或意識形態依附。故他的那些依憑一己體驗所作出的獨立判斷尤為后人所稱道。無論他認為《頭發的故事》《一件小事》《端午節》等小說“寫得特別壞”,“故事太簡單”,“獨白而落于單調”,“沉悶而又平庸”,從而得出魯迅“不宜于寫都市”的結論,還是對魯迅“粗疏、枯燥、荒涼、黑暗、脆弱、多疑、善怒”性格的指認,并認為他在情感上是“病態的”,在理智上是“健康的”;無論對魯迅貢獻所做的辯證分析:“因為魯迅在情感上的病態,使青年人以為社會、文化、國家過于壞,這當然是壞的,然而使青年敏銳,從而對社會、世事、人情,格外關切起來,這是他的貢獻”,還是對魯迅多層面身份屬性的整體感知,對其精神演進過程的劃分與論析,特別是對其所作帶有一定宿命式觀點的結論:“總令人很容易認為是他的休歇期,并且他的使命的結束,也好像將不在遠”,李之研判都獨立發聲,常言人之未言,可謂發人深省,對讀者來說,讀之不能不深受啟迪。更重要的是,在此論析過程中,他始終將西方的精神分析理論、傳統的“知人論世”與“以意逆志”說,以及現代傳記學方法融為一體,既而論析魯迅思想、人格及創作得失的批評實踐,也堪稱方法論上的重大探索與實踐。這種批評方法自李之后,似只有瞿秋白、曹聚仁、錢理群、王富仁、汪暉、王曉明等少數學者型批評家,能繼承此種理路并在魯訊研究界產生重大影響。

魯迅去世后,各種帶有傳記色彩的回憶類文章明顯增多,但在前四年中,大部頭專著并未出現。這些作者大都為魯迅生前的門生、故交或親人,為文多以一抒情懷、以表奠念為旨歸,很多文章并不注意史料運用上的準確與否,所以,他們寫的這些類似記述性散文或隨筆體雜感的單篇文章并非嚴格意義上的傳記或傳記文學。相比而言,周作人的《關于魯迅》和《關于魯迅之二》、景宋(許廣平)的《最后的一天》和《魯迅和青年們》、張定璜的《魯迅先生》、蕭紅的《回憶魯迅先生》、黃源的《魯迅先生》、許壽裳的《魯迅的生活》、內山完造的《憶魯迅先生》等文章是該階段接近“傳記文學”特質的代表作。如果把這類文章綜合起來作為一個整體來看待,其價值和意義當不可小覷。正是這些層出不窮的散文隨筆體文章,為四年后大部頭魯迅傳寫作,提供了方法與史料上的重要支撐。

40年代,先后有平心的《人民文豪魯迅》、小田岳夫(日本)的《魯迅傳》、歐陽凡海的《魯迅的書》、鄭學稼的《魯迅正傳》、王冶秋的《民元前的魯迅先生》、王士菁的《魯迅傳》、許壽裳的《亡友魯迅印象記》、林辰的《魯迅傳》等幾部初具整體架構形態的大部頭著作面世。這些專著的出現標志著魯迅傳寫作進入第一個高峰期和收獲期。從整體上看,這時期較完整的大部頭傳記大都從童年生活寫起,既而依次述及南京求學、留學日本、回紹興任職、北京十四年儉事任職生涯、在廈門與廣州的經歷、在上海等幾個“時間單元”內所發生的重要事件,同時也非常注意對魯迅所處時代歷史背景的交代(王士菁的《魯迅傳》尤其注重這方面的書寫),并從此出發試圖揭示出魯迅思想特質,且在重點作品的解讀方面比前一階段有了質的飛躍。以王士菁的《魯迅傳》為代表的這種書寫體例基本奠定了在此后幾十年間魯迅傳寫作的結構模式。這部曾得到許廣平盛贊(“比較客觀的一部魯迅傳”)但在曹聚仁看來“那簡直是一團草,不成東西”的著作,卻以其相對明晰的時間線索、切近時代與傳主生平關聯、初具整體性架構的文體實踐,以及在國內首開完整版本魯迅傳撰寫之先河,而一躍成為魯迅傳寫作史上的重大事件,并對此后魯迅傳研究中的“馬克思主義學派”的寫作,產生了不小影響。中華人民共和國成立后,王著以及由此而衍生的眾多小冊子,在全國得到大量發行,其影響力由此可見一斑。一直到了“新時期”,以王著為代表的偏于“神化”魯迅的著作,才漸趨式微。

40年代,學者們撰寫魯迅傳的積極性較高,理念也相對開放、多元。以崇敬心態投入寫作,力求客觀,旨在真實,成為撰者們的首要追求,所以,他們基本能按照各自理解素描出各自心目中的“魯迅形象”。而且,其中很多觀點、方法、體例,也都具有首創之功或示范價值。無論小田岳夫有關魯迅是“制造新中國的實質而畢生受著苦痛的人”、“一個寂寞的孤獨的時代的受難者”形象的指認,歐陽凡海以學術性思維對魯迅核心思想(“奴隸觀”)或個性意識(壓抑、苦悶,以及對這種壓抑與苦悶的反抗)的細致研究,王冶秋對少年魯迅心理樣態的考察以及成年后一系列游走經歷的梳理,還是王士菁從生活、思想、創作等方面對魯迅所作出的趨于整體視野、宏大架構的寫作實踐,在魯迅傳寫作史上,都具有重要的價值與意義。即使像鄭學稼這類以帶有嘲諷、挖苦心態投入寫作的作者,也會被傳主某方面的特質所深深吸引,因而在批評之余,又常不乏真知灼見的光彩。其中,《亡友魯迅印象記》(許壽裳)記述與老友魯迅的交往經歷,涉及與魯迅有關的眾多生活細節、文壇掌故,特別是交代魯迅整理古籍,抄古碑,研佛經的內容,從史料價值上來說,都彌足珍貴。

在40年代,鄭著是一部很特殊的魯迅傳。特殊之處就在于,它的作者是“反共”、反“魯迅熱”的,而他又力求從學術上投入對魯迅身份、思想和創作的整體把握和細致研究。然而在內地,如何評價鄭學稼及這部魯迅傳,一直以來是一個較為棘手的話題。實事求是地說,作為資產階級右翼學者的代表,鄭學稼在意識形態上對魯迅、魯迅熱以及“左翼文學”所持有的先入為主的政治意識形態偏見,以及在該著在史料運用上的某些誤用、誤判和誤導,從而導致某些觀點的偏離或錯判,也都是顯而易見的。同時,鄭學稼對時人送予他的那些所謂“思想家”、“青年導師”、“無產階級革命家”等頭銜也深不以為然,在當時語境中,這種帶有意識形態論爭性質的見解必然引起馬克思主義學派的強烈不滿。故內地學界尤其馬克思主義學派對鄭學稼及其《魯迅正傳》的批判素來嚴厲、徹底。毫無疑問,內地的馬克思主義學派對于提高魯迅研究以及魯迅傳寫作的檔次和學術地位,可謂功勛卓著,但類似鄭學稼這種資產階級右翼學者的研究方法與成果,亦應辯證對待。其實,鄭著中個別觀點也同樣值得關注。比如,鄭對魯迅文學家身份的認知與評價——“魯迅真正的價值,就是他以文學家的身份,指摘中國舊社會的殘渣。他是這工作的優秀者,他又是這工作在文藝上的唯一完成者。”也就是說,他致力于反映出魯迅作為常人特別是“文學家”的身份特征和精神特質,反對無端拔高魯迅形象。

該時期的魯迅傳寫作也存在一些明顯的缺陷:一、引證過多、過頻,且時常有誤。過分依賴史料堆積,從而拉長傳記長度,素材不經篩選與轉化,便被機械地拉入文本,從而使得魯迅傳蛻變為資料集,可讀性非常差;二、上述大部分專著只能是傳記或準傳記,而非“傳記文學”。史料匱乏,傳記寫作理論與經驗準備不足,都是根因所在;三、對魯迅本體的把握與闡釋還遠遠不夠。魯迅傳寫作剛剛起步,尚存在諸多未涉領域。魯迅與周作人失和經過與原因,魯迅與朱安的情感關系,魯迅在北京抄古碑、研究佛經時期的心理世界,魯迅與國際友人的關系,魯迅與后期“左聯”的關系,魯迅與“第三種人”、“現代評論派”等眾多文人的論戰實況,等等,都少有提及或即使提及也語焉不詳;四、在1949年以前的傳記寫作中,“神化”魯迅與“人化”魯迅的寫作范式也都初露端倪。前者以王士菁、平心為代表,后者以許壽裳、鄭學稼為代表。1949年新中國成立后,前者成為主流,即所謂官方欽定的“正傳”,后者成為支流,遭到壓制,所發揮的空間極其有限。

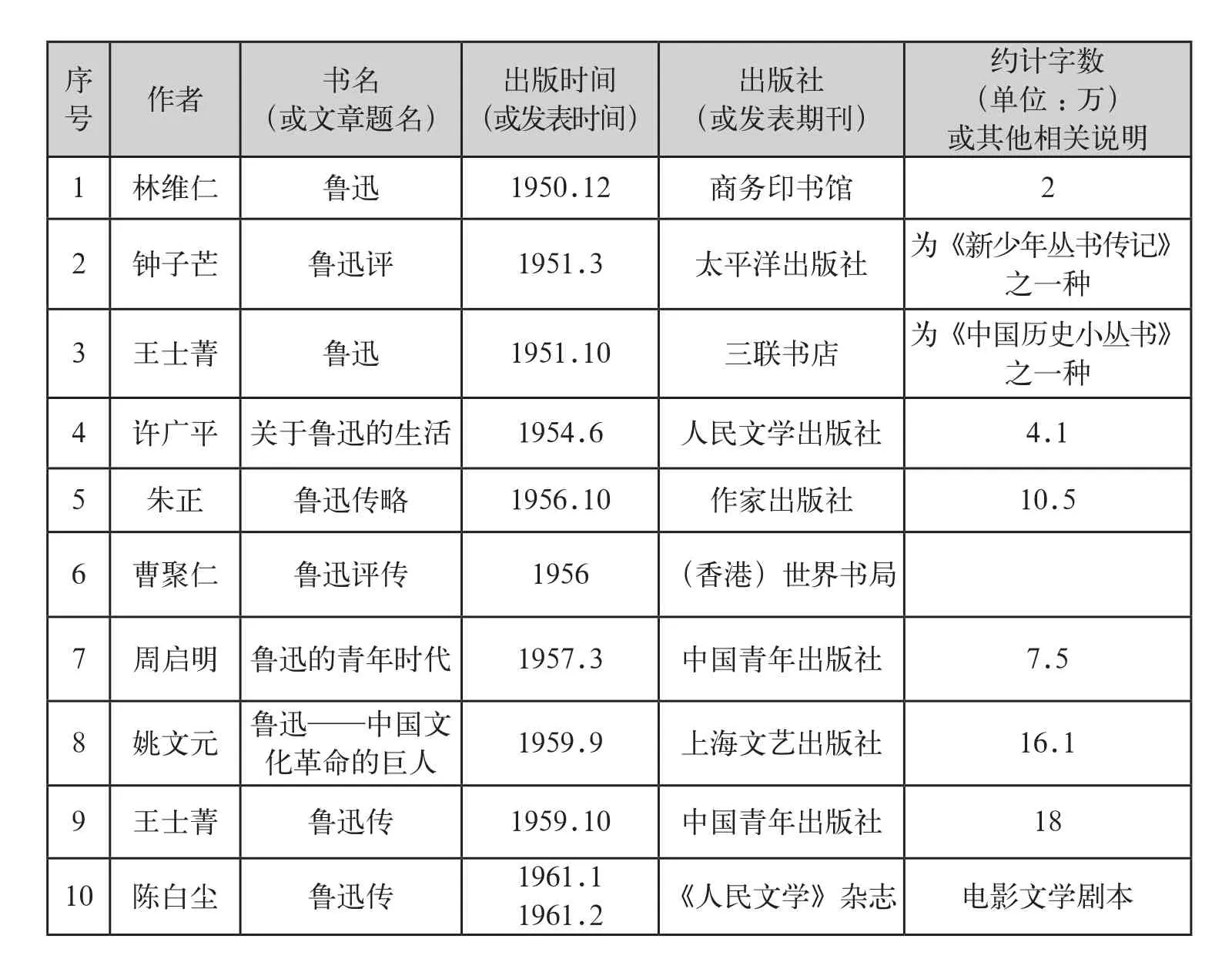

1949年以前魯迅傳記代表作一欄表

13 許壽裳 亡友魯迅印象記 1947.10 峨眉出版社14 王士菁 魯迅傳 1948.1 新知書店 40 15 林辰 魯迅傳 1949.1 1949.2《民訊》月刊第4、5期

從“十七年”到“文革”:一元化、神化,以及并不意外的收獲

從50年代到70年代的魯迅傳寫作大體可分為以下幾種情況:一、新創作的帶有普及性質的通俗讀物。比如林維仁的《魯迅》、鐘子芒的《魯迅傳》、王士菁的《魯迅》、連環畫版的《魯迅傳》。這類傳記寫得簡明扼要、通俗易懂,且大都配有插圖,字數也不多(大都在五萬字以內)。這類小書的讀者主要定位于學生群體和會識字的普通大眾,屬于旨在普及文學知識的大眾讀本;二、為紀念魯迅逝世二十周年而創作的大部頭傳記。比如,朱正的《魯迅傳略》。朱著以史料運用的精準、敘述的客觀真實,以及對阿Q人物形象的精辟解讀和對《野草》的創造性闡釋而著稱。該著共分十章,后又多次修訂,代表了“十七年”間魯迅傳寫作的最高水平;三、直接闡釋主流政治意識形態的傳記。比如姚文元的《魯迅——中國文化革命巨人》、石一歌的《魯迅傳》(上)。這類作品借魯迅來直接闡釋政治,書中的“魯迅”是一個沒有了七情六欲、只有革命和斗爭的像神一樣的存在物;四、按照新中國意識形態規范和要求而再版或新創作的傳記。比如王士菁的《魯迅傳》、陳白塵和葉以群等人集體創作的電影文學劇本《魯迅傳》。前者在初版本基礎上做了較大修改、補充,等同于再創作,強化或突出了配合主流政治意識形態方面的要求;后者具有劃時代的意義,即他們首先嘗試以電影方式呈現魯迅形象,盡管不可避免地帶著那個時代的政治印痕,但其開創之力,功不可沒;五、魯迅親人創作的帶有回憶錄性質的傳記。比如,周啟明的《魯迅的青年時代》、許廣平的《關于魯迅的生活》。這類傳記在史料處理上較為可靠,但也存在出入(比如許廣平的一些回憶錄)。總之,第一類寫得較為浮淺,第三類和第四類類同政治讀本或準政治讀本,第二類和第五類最具價值,值得深入研究。而朱正的《魯迅傳略》和周啟明的《魯迅的青年時代》是其中最重要的兩部作品。

在“十七年”時期,文學制度與規范對文學創作的影響是極其內在而深遠的。魯迅研究不單純是學術問題,也是政治問題。魯迅傳寫作當然也不例外。對于魯迅傳作者而言,并入主流政治軌道,并在寫作中融入對新中國主流意識形態,特別是毛澤東思想的認識,也本是題中應有之義。毛澤東在各個時期評價魯迅的話語,即是魯迅傳寫作的總綱領。在毛澤東看來,魯迅是“向著敵人沖鋒陷陣的最正確、最勇敢、最堅決、最忠實、最熱忱的空前的民族英雄”,“魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向”,又因為“魯迅是新中國的圣人”,是“文學家、思想家、革命家”,因此“一切革命的文藝工作者,都應學魯迅的榜樣”,那么,如何學呢?“做無產階級和人民大眾的‘牛’”,要“鞠躬盡瘁,死而后已”。綱領已頒布,方向已明確,剩下的就是不折不扣地貫徹執行。對于魯迅傳作者來說,在魯迅傳中切實貫徹與闡釋這種綱領、思想,才是最根本之所在。具體到魯迅傳作者,早在1948年,王士菁的《魯迅傳》就已初露端倪,至1959年新創作的《魯迅傳》的出版,其模式化、公式化的傾向已清晰可見。王著成為“十七年”間魯迅傳寫作緊貼主流政治的模范代表作。即便像朱正這種以追求“真實”為己任的作者,也必須在《魯迅傳》中大量引用毛澤東著作中的原文,以突出“綱領”的主導地位。而陳白塵、葉以群等人在合創電影文學劇本《魯迅傳》時,為迎合政治需要,突出政治的作用,甚至隨意虛構情節或細節,從而出現了違逆生活真實與歷史真實的內容。

魯迅傳寫作在理念與實踐上被統一為“一元”,即基本是對上述話語的直接或間接闡釋。在這種情況下,除了那些眾所周知的基本事實外,可留待作者們發揮的空間就變得極其有限了。由于對資產階級思想甚至小資產階級意識的表達已不符合新中國文藝政策之要求,魯迅傳寫作中就必然存在不宜深入表現的領域。比如,對于魯迅潛意識心理特別是內心的矛盾、苦悶與虛無的表現,對其日常生活特別是私人情感的描述,就要有所淡化或回避。而在普及性更廣和傳播力更強的戲劇影視領域,這方面的規訓或要求,當然也就更嚴格。陳白塵、葉以群、唐弢等人合編的《魯迅傳》并未表現魯迅的舊式婚姻之苦(不提魯迅與朱安的關系),并未展現魯迅個性化的言行,并未聚焦魯迅復雜的內心世界,因為這類話語不符合當時的時代要求。時代需要革命的、斗爭的、頌歌的魯迅,以服務于新中國意識形態建設。但如此以來,傳記中的“魯迅”因缺乏作為個體的“人”之屬性,而逐漸遠離“魯迅本體”,而到“文革”時期,受極左思潮影響,傳記中的“魯迅”已完全蛻變為干巴巴的政治符號了。真實的魯迅有諸多面孔與形象:早期魯迅、中期魯迅、后期魯迅,其間差別太大了。“十七年”時期所建構的那種作為革命者、思想家的魯迅形象僅是其中一種,并不代表那就是魯迅的全部。

在“十七年”時期,周啟明的《魯迅的青年時代》是一部很具參考價值的小冊子。周啟明以回憶錄形式,以述而不議姿態,記述了魯迅在紹興、南京、東京、仙臺等地的日常生活,提供了很多別人所不知道的細節,對于讀者認識真實的青年魯迅將大有助益。在“神化”魯迅的時代,周專述這些平淡無奇的小事實,似也開了在“十七年”間書寫“人化”魯迅傳的先河。

在港臺地區,該時期相繼有曹聚仁的《魯迅評傳》、蘇雪林的《魯迅傳論》、鄭學稼的《魯迅正傳》(增訂版)、一丁的《魯迅:其人,其事,及其時代》四部(篇)傳記問世。

曹聚仁與魯迅相識甚深,對魯迅思想、性格與精神體系的認識,就比他人更勝一籌。曹聚仁擅長隨筆體寫作,文學修為亦高,且與中共保持著密切關系,因而,由他作傳,并能寫出好傳,且能在內地廣為傳播,自是必然。首先,他把魯迅當作“大活人”來寫的意圖,以獨立品格、客觀立場,力在接近和把握“魯迅本體”的傳記學意識,以及以隨筆體寫傳記的文體實踐,堪稱創新的急先鋒。其次,他對與魯迅有交集的陳源、徐志摩、顧頡剛、梁實秋等現代文人的正面評價,對魯迅與“左聯”關系的細致論述(涉及“激進主義”、“革命”、“革命文學”的看法),對魯迅思想、性格和精神體系的系統論析,對魯迅文筆、文體,特別是后期雜文的獨到闡釋,都是難得一見的好識見。總之,曹著在魯迅傳寫作史上是一個重要收獲。

在70年代末,另一香港學者一丁著有《魯迅:其人,其事,及其時代》。這部秉承“用魯迅自己的話來解釋魯迅”原則寫成的魯迅傳,也以對史料運用的嚴謹和對真實性的追求,成為繼曹聚仁《魯迅評傳》之后又一部產生一定影響力的著作。

與“捧魯派”針鋒相對,蘇雪林向以反魯著稱。在魯迅逝世三十周年(1966年)時,她在《傳記文學》(臺灣)發表長達2.7萬字的《魯迅傳論》更是將其“反魯事業”推向了一個新高潮。蘇之貶魯、批魯自成體系,其中有些觀點如認為魯迅有“矛盾人格”、“多疑性格”等等,亦堪稱真知卓見,但其偏見、極端、不合情理與事理之處也異常明顯。以此心理與標準來從事魯迅傳寫作,其缺陷也不可避免,特別是其中帶有人身攻擊的惡毒話語,或者借魯迅傳寫作,起而挑撥“反共”情緒,都是不可取的,甚至是有害的。總之,讀蘇著,當不可被其情緒化語調所誤導,而對其中觀點亦須仔細甄別、推敲,辯證看待。

與蘇相比,同為“諷魯派”的鄭學稼去臺灣后,對魯迅的評價就相對溫和了許多。在70年代,他出版了增訂版的《魯迅正傳》。在這個版本中,他刪除了初版本中那些諷刺魯迅的話語,調換了一些不合乎事實的資料,使相關論述盡量趨于客觀而真實;增訂版由原來的十章擴充為二十二章,并附多篇論文于書末,因而,許多章節的論述很具開拓意義。比如,其中有關魯迅與“民族主義文學”、“第三種人”論戰的細節,有關“浪子之王”的論述,就頗有新意。其實,如前所述,鄭著反對神化魯迅,尤其反對將之政治偶像化,其姿態并不過激,但鄭著在大陸的評價向來不高。比如,張夢陽就認為鄭著“代表了資產階級右翼政治派別的一種魯迅觀,即從政治上攻擊和否定魯迅的左翼傾向,又不得不承認魯迅的文學天才和文化修養”。這種觀點當然也是一家之言。鄭著在港臺及海外學界頗有市場,常被指定為參考書,而在大陸,有關鄭著的客觀評價文字,也逐漸多起來。

總之,從“十七年”到“文革”,無論內地還是港臺,主流政治對魯迅傳寫作的影響是巨大的。內地魯迅傳寫作模式漸趨一元,所開拓的空間極其有限,臺灣亦未擺脫國民黨意識形態的操控,以蘇雪林、鄭學稼為代表的魯迅傳作者,也陷進了黨爭之泥淖。但是在如此嚴苛的語境中,依然有優秀魯迅傳面世。在這個意義上,曹聚仁的《魯迅評傳》、朱正的《魯迅傳》、周作人的《魯迅的青年時代》依然是這個時期的重要收獲。但這收獲一點也不意外,原因很簡單,這些傳記家始終未泯滅內心對“真實”(歷史之真、生活之真、人性之真、藝術之真)的探求,并始終未離開“魯迅本體”而作凌空高蹈之態。他們作為優秀學者的主體精神依然存在,在特殊時期,他們根據政治需要對“魯迅形象”盡管也有所修正甚至部分更改,但總體上并未遠離“魯迅本體”。他們傳記中的“魯迅”依然真實!這也再一次表明,除了充分占有材料外,擁有獨立的主體意識、探求真理的勇氣和健全的知識素養,是寫好魯迅傳的基本前提。

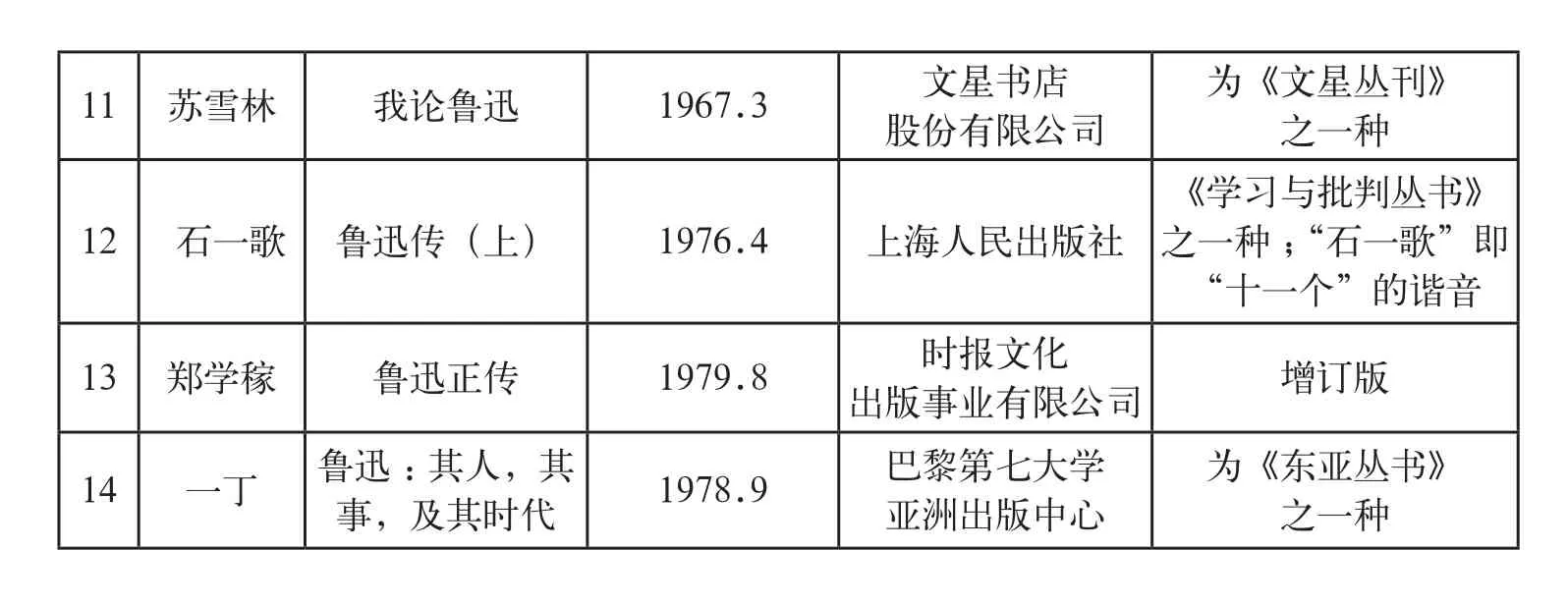

新中國成立后三十年間的魯迅傳記代表作一欄表

11 蘇雪林 我論魯迅 1967.3 文星書店股份有限公司為《文星叢刊》之一種12 石一歌 魯迅傳(上) 1976.4 上海人民出版社《學習與批判叢書》之一種;“石一歌”即“十一個”的諧音13 鄭學稼 魯迅正傳 1979.8 時報文化出版事業有限公司 增訂版14 一丁 魯迅:其人,其事,及其時代 1978.9 巴黎第七大學亞洲出版中心為《東亞叢書》之一種

注 釋

1張夢陽:《魯迅傳記寫作的歷史回顧(一)》 ,《魯迅研究月刊》2000年第3期。

2根據日本汲古書院的統計,80年代以前,就有十幾部各種樣態的魯迅傳記問世。袁韶瑩:《戰后日本出版的魯迅傳記書目》,《國外社會科學文摘》1983年第6期。

3魯迅在《寫在〈墳〉后面》中說:“大半也因為懶惰罷,往往自己寬解,以為一切事物,在轉變中,是總有多少中間物的。動植之間,無脊椎和脊椎動物之間,都有中間物;或者簡直可以說,在進化的鏈子上,一切都是中間物。”“中間物”一詞屢屢出現于魯迅筆下,是一個帶有極強理論色彩和豐富涵義的關鍵詞。與之類似的概念還有“橋梁”,比如:“但祖父子孫,本來各各都只是生命的橋梁的一級,決不是固定不易的。現在的子,便是將來的父,也便是將來的祖。”(《我們現在怎樣做父親》)“只將所說所寫,作為改革道中的橋梁,或者竟并不想到作為改革道中的橋梁。”(《古書與白話》)關于魯迅“中間物”思想,已有汪暉、王得后、郜元寶等眾多學者從魯迅世界觀、社會觀、人生觀、語言觀、文藝觀等多個角度予以深度研究、闡釋,此不贅述。

4曹聚仁:《魯迅評傳》,香港新文化出版社1961年版,第1頁。

5王森然:《近代二十家評傳》,(北京)杏巖書屋1934年版,第288頁。

6這些引文見李長之:《魯迅批判》,北新書局1936年版,第116-119頁。

7李長之:《魯迅批判》,北新書局1936年版,第198頁。

8李長之:《魯迅批判》,北新書局1936年版,第200頁。

9李長之:《魯迅批判》,北新書局1936年版,第203-204頁。

10指出魯迅有“虛無主義”思想;“他不夠一個思想家,因為他不夠一個思想家所應有的清晰以及在理論上建設的能力”;他也不是雜感家,“因為對魯迅并不能以雜感家來概括”;將魯迅精神發展劃分為七個階段,并對每一階段特質做出論析。

11李長之:《魯迅批判》,北新書局1936年版,第55頁。

12發表于《民訊》第四、五期,僅發表了兩章:《家事及早年生活》、《無需學校的學費》。2004年5月,完整版的《魯迅傳》才由福建教育出版社出版。

13景宋:《魯迅傳序》,見《魯迅傳》,王士菁著,新知書店1948年版。

14曹聚仁:《魯迅評傳》,香港新文化出版社1961年版,第3頁。

15小田岳夫著、范泉譯:《魯迅傳》,開明書店1946年版,第2頁。

16比如:曹聚仁認為鄭著是在侮辱魯迅,張夢陽認為鄭對某些史料的處理“孤陋寡聞,連最起碼的資料都沒有掌握,就竟然妄作什么傳記。然后又道聽途說,信口雌黃,謬以千里。”對魯迅作品的評述則“簡陋、浮淺”,在寫法上“也是非常簡陋,不入堂室的”。(《魯迅傳記寫作的歷史回顧(一)》,《魯迅研究月刊》2000年第4期)

17鄭學稼:《魯迅正傳》,亞洲出版社有限公司1954年版,第112頁。

18常見的版本主要有三聯書店版(1951年)、中國青年出版社版(1958年)、作家出版社版(1962年)。這三個版本在文字及體例方面都不一樣。

19廣州魯迅紀念館等單位合編,廣東人民出版社1977年1月版。

20其大眾普及版《魯迅》(作家出版社1962年版)的副標題即為“偉大的革命家、思想家和文學家”。

21比如,1926年,魯迅離京南下的主因是尋求與許廣平的結合,而非劇中共產黨人李大釗的政治性動員;1927年,魯迅離粵赴滬的主因亦出于個人原因,而非劇中共產黨人的主使。這種改動顯然是違背歷史真實的。

22這方面的論述在李長之的《魯迅批判》中有所涉及,但并未充分展開。直到1993年1月王曉明的《無法直面的人生——魯迅傳》出版,才標志著這方面的探析有了實質性突破。

23張夢陽:《魯迅傳記歷史寫作的歷史回顧(一)》,《魯迅研究月刊》2000年第3期。