艾司西酞普蘭治療精神分裂癥后抑郁障礙的療效分析

招惠珊 甘園琳 滕瑞源

【摘要】 目的 探討艾司西酞普蘭對精神分裂癥后抑郁障礙患者的治療效果。方法 選取2016年1月至2018年6月住院的51例精神分裂癥后抑郁障礙患者作為研究對象,采用區組隨機化分組的方法,將其分為研究組(n=26)和對照組(n=25),在維持原有抗精神病藥物治療的基礎上,研究組患者服用艾司西酞普蘭治療,對照組服用帕羅西汀治療。比較兩組患者治療前后的漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分及治療效果。結果 兩組臨床療效比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療前,兩組患者的HAMD評分比較差異無統計學意義(P>0.05);研究組和對照組在治療第2周末、第4周末、第6周末的HAMD評分均明顯下降,隨時間推移逐漸降低,在治療第2周末研究組HAMD評分低于對照組(P<0.05),治療第6周末,兩組HAMD評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。 經過4周抗抑郁治療,研究組不良反應發生率為19.23%(5/26),對照組不良反應發生率為36.00%(9/25)。兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(χ2=1.799,P>0.05)。結論 艾司西酞普蘭治療精神分裂癥后抑郁障礙效果良好,療效與帕羅西汀相當,但起效更迅速。

【關鍵詞】 精神分裂癥;抑郁障礙;艾司西酞普蘭;帕羅西汀

中圖分類號:R749.3 文獻標志碼:A DOI:10.3969/j.issn.1003-1383.2019.04.016

精神分裂癥的患者經過系統的抗精神病藥物治療,精神癥狀緩解,自知力開始恢復,由于需要面對婚姻、家庭、社會等一系列現實問題,部分患者容易出現抑郁癥狀。美國《精神障礙診斷與統計手冊》第4版(DSM-Ⅳ)中稱為精神分裂癥的精神病后抑郁障礙。這類精神分裂癥患者的預后較沒有伴隨抑郁的患者差,主要是復發率高和自殺的危險性升高,因此需要進行積極干預[1]。我院的精神分裂癥患者,多為反復多次住院治療的患者,其次為肇事肇禍發生后被強制住院治療的精神病人。在精神癥狀控制后家屬往往不樂意接其出院,社會支持度低,患者常常在病情緩解后出現抑郁癥狀,影響患者康復。本研究選取26例精神分裂癥后抑郁障礙的患者,在維持原有抗精神病藥物治療的基礎上,選取近來廣泛應用的選擇性血清素再攝取抑制劑(SSRIs)藥物艾司西酞普蘭進行抗抑郁治療,觀察其療效。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2016年1月至2018年6月的51例住院精神分裂癥患者,診斷符合《中國精神障礙分類與診斷標準》(CCMD-3)或《國際疾病分類第10版》(ICD-10),住院時間為3個月~1年,經過精神科醫生評估,精神癥狀已消失或基本消失,自知力基本恢復,出現輕度至中度抑郁癥狀,漢密爾頓抑郁量表(HAMD)17項評分在17~26分之間的患者。排除孕婦、哺乳期婦女、有嚴重內科疾病、嚴重肝腎功能不全、嚴重自殺傾向、伴隨癲癇病史、藥物依賴史、藥物過敏史患者。分組方法:采用區組隨機化分組的方法,按入院時間每隔3個月為一區組,每10歲為一年齡段,按性別不同通過簡單隨機化的方法分為兩組。分組情況:研究組26例,男性18例,女性8例,年齡20~58歲,平均(40.54±7.61)歲,住院時間平均為(7.62±2.65)個月,HAMD評分為(21.6±2.4)分;對照組25例,男性16例,女性9例,年齡21~56歲,平均(38.40±8.39)歲,住院時間平均為(7.68±2.66)個月,HAMD評分為(21.5±2.3)分。兩組患者在年齡、性別、病程、抑郁程度(HAMD評分)等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

研究組采用艾司西酞普蘭(生產廠家:山東京衛制藥有限公司,國藥準字H20080599)治療,起始劑量為5 mg/日,一周后根據病情調整為10~20 mg/日;對照組采用帕羅西汀(生產廠家:浙江華海藥業股份有限公司,國藥準字H20031106)治療,起始劑量為20 mg/日,一周后根據病情調整為20~40 mg/日,治療期間抗精神病藥物均維持不變,不加用其他抗抑郁藥物及抗焦慮藥物。

1.3 評判方法

兩組患者在治療前、治療第2周末、第4周末、第6周末采用HAMD17項評定療效。HAMD總分≤7分為臨床痊愈,與基線比較,HAMD總分減分值≥50%為好轉,<50%為無效;痊愈及好轉之和均視為有效[2]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 15.0統計學軟件進行數據處理,W檢驗進行正態性檢驗,計量資料符合正態分布,以均數±標準差(±s)表示,組內前后比較采用配對樣本t檢驗,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗,計數資料用率(%)表示,組間比較采用χ2 檢驗,檢驗水準:α=0.05,雙側檢驗。

2 結果

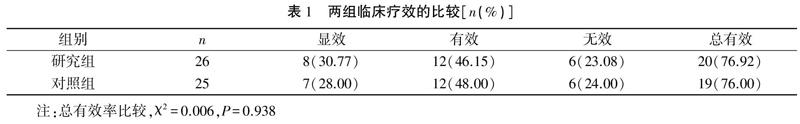

2.1 兩組患者治療效果的比較

兩組臨床療效比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

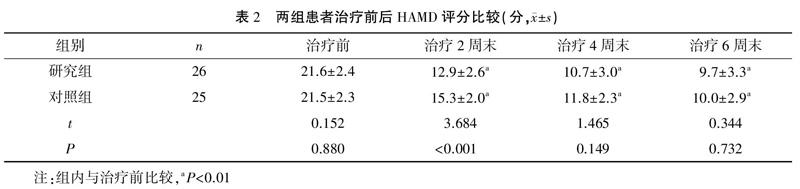

2.2 兩組患者治療前后HAMD評分比較

治療前,兩組患者的HAMD評分比較差異無統計學意義(P>0.05);研究組和對照組在治療第2周末、第4周末、第6周末的HAMD評分均明顯下降,隨時間推移逐漸降低,在治療第2周末研究組HAMD評分低于對照組(P<0.05),治療第6周末,兩組HAMD評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

2.3 兩組患者藥物不良反應發生率的比較

經過4周抗抑郁治療,研究組出現不良反應有5例,其中2例為食欲下降,2例為頭暈頭痛,1例為便秘,不良反應發生率為19.23%(5/26),對照組出現不良反應有9例,其中3例為食欲下降,1例為頭暈頭痛,2例為便秘,3例為惡心欲吐,不良反應發生率為36.00%(9/25)。兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(χ2=1.799,P>0.05)。

3 討論

精神分裂癥患者在急性發作期后出現抑郁癥狀在臨床上極為常見,一般認為有幾種原因:是精神分裂癥本身的部分癥狀;由抗精神病藥物所致;隨著自知力恢復對前途感到悲傷失望[3]。如果不及時識別及治療,預后往往不佳。臨床醫師應及時識別患者的抑郁癥狀,盡早使用抗抑郁藥物治療,以促進社會功能康復。臨床上一般采用心理測量的方法,如HAMD評分等手段,對抑郁的嚴重程度進行評估。

由于抑郁癥的發生可能與體內5-羥色胺(5-HT)再攝取有關,而SSRIs藥物都具有選擇性抑制5-HT運載體再攝取的藥效學特點,故臨床上常使用SSRIs藥物抗抑郁治療。艾司西酞普蘭作為西酞普蘭的S型對映體,是SSRIs中選擇性抑制5-HT再攝取最強者,抗抑郁的效果強大,不良反應少,安全性高。有報道顯示,使用艾司西酞普蘭或帕羅西汀聯合抗精神病藥物治療精神分裂癥伴發抑郁及難治性抑郁均具有良好的治療效果[4~6]。本次實驗結果表明,兩組患者在治療前的HAMD評分比較無統計學意義,治療后艾司西酞普蘭組和帕羅西汀組的總有效率相當;在治療第2、4、6周末,研究組和對照組的HAMD評分均明顯下降,隨時間推移逐漸降低,而且在治療第2周末,研究組HAMD評分明顯低于對照組,結果提示艾司西酞普蘭起效更迅速;兩組不良反應比較,研究組和對照組不良反應發生率差異無統計學意義。由于該類型患者在治療上需同時使用抗精神病藥物控制精神癥狀,故藥物不良反應不能排除是抗精神病藥物疊加所致,因此本實驗的不良反應發生率不作為兩種抗抑郁藥物的不良反應數據進行比較。由此得出結論,艾司西酞普蘭治療精神分裂癥后抑郁障礙的效果良好,療效與帕羅西汀相當,但起效更迅速。該結論與馬聰妮關于艾司西酞普蘭治療抑郁癥的研究結論[7]基本一致,但比朱閣英報道[8]的總有效率略低。這可能與評判方法有關。本研究的評判方法與前者相同,而低于后者設定的有效率范圍。

故而在臨床中治療精神分裂癥的同時,如發現伴有精神分裂癥的精神病后抑郁,可優先考慮使用艾司西酞普蘭治療。本研究是小樣本、短時間的觀察,且該類型患者需同時使用抗精神病藥物,本次實驗進行一定程度控制,但仍可能干擾研究結果,所以本研究報告有一定局限性,有待設計更為全面的實驗進一步觀察。

參 考 文 獻

[1] 沈漁邨.精神病學[M].5版.北京:人民衛生出版社,2014:567-568.

[2] 張明園,何燕玲.精神科評定量表手冊[M].長沙:湖南科學技術出版社,2016:146-147.

[3] 李雅君.精神分裂癥后抑郁[J].中國心理衛生雜志,2000,14(6):395-396.

[4] 張飛龍.艾司西酞普蘭聯合抗精神病藥物治療急性期精神分裂癥伴發抑郁的療效研究[J].臨床身心疾病雜志,2016,22(Z2):89.

[5] 張金冬,劉成斌.帕羅西汀聯合奧氮平治療精神分裂癥伴抑郁的療效[J].健康必讀,2018,18:113.

[6] 鄧昌文,黃 山.艾司西酞普蘭聯合小劑量喹硫平治療難治性抑郁癥患者的對照研究[J].右江醫學,2018,46(1):71-74.

[7] 馬聰妮,李煥香.艾司西酞普蘭治療抑郁癥有效性和安全性研究[J].海峽醫學,2017,29(9):87-88.

[8] 朱閣英.草酸艾司西酞普蘭與帕羅西汀治療老年性抑郁癥患者的臨床效果[J].中國藥物經濟學,2016,11(10):45-47.

(收稿日期:2018-12-12 修回日期:2019-02-12)

(編輯:梁明佩)