楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”與先民的思維觀念意識(shí)

□雷黎明

(1.西北師范大學(xué)文學(xué)院,甘肅蘭州 730070;2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院語(yǔ)言研究所,北京 100732)

楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”與先民的思維觀念意識(shí)

□雷黎明1,2

(1.西北師范大學(xué)文學(xué)院,甘肅蘭州 730070;2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院語(yǔ)言研究所,北京 100732)

楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”指存現(xiàn)于楚地出土簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)中所有以“心”為形符的字。這類(lèi)字所從“心”符形體基本相同,位置較為固定,有刻意存現(xiàn)“心”符的傾向;與戰(zhàn)國(guó)前甲骨文、金文相比,其不重復(fù)單字量迅速增加。這類(lèi)字字義量豐富,通假義占比較大,虛詞義極為稀少,且存在文獻(xiàn)類(lèi)型差異。它們的存現(xiàn)及表義情況反映出楚地先民的自我認(rèn)識(shí)已高度深入,心理情感在急遽豐富,主觀觀照情態(tài)行為,品評(píng)人、物趨于精微及大力宣揚(yáng)心性文化等思維觀念意識(shí)。

楚系簡(jiǎn)帛;心部字族;存現(xiàn);表義;文化

先民們認(rèn)為,“心”乃思維之器官,人類(lèi)的一切思想和行為都是在“心”的支配下進(jìn)行的。這種觀念在文字這種特殊的文化載體中也有體現(xiàn),特別是以“心”為形符的字,它們表達(dá)的語(yǔ)義更是先民思維意識(shí)的直接反映。因而,我們可以通過(guò)文字,主要是“心部字”來(lái)探討先民的思維意識(shí)。這種研究早已開(kāi)啟,除散見(jiàn)于相關(guān)論著針對(duì)個(gè)別“心部字”的探究外,系統(tǒng)研究也已出現(xiàn)。羅志翔先生《〈說(shuō)文〉“心部字”研究及溯源》[1]按意義對(duì)《說(shuō)文》“心部字”進(jìn)行了分類(lèi)、溯源,分析了戰(zhàn)國(guó)、金文、甲骨文中的“心部字”,還分析了戰(zhàn)國(guó)“心部字”繁盛的原因,進(jìn)而探討了古人思想和心理的變化歷程;林源先生《〈說(shuō)文解字〉心部字研究》[2]將語(yǔ)義場(chǎng)理論與隱喻學(xué)理論應(yīng)用于對(duì)文字本義的推源考證,將全部《說(shuō)文》“心部字”系聯(lián)成一個(gè)意義體系,通過(guò)分類(lèi)分組考證了“心部字”豐富的思想文化內(nèi)涵。這些系統(tǒng)研究主要以《說(shuō)文》所收“心部字”為依據(jù),通過(guò)推源“心部字”的本義來(lái)探究先民的思維心理,較為充分。

然而,這些研究也有一定的局限:(1)研究范圍基本限定于《說(shuō)文》。羅文雖將研究范圍擴(kuò)充到戰(zhàn)國(guó)文字、金文和甲骨文,但成文較早,近出古文字材料未及收錄。(2)研究對(duì)象限定為“心部字”。盡管有些字從“心”,但《說(shuō)文》歸入他部,因而未作為研究對(duì)象。(3)意義范疇局限于本義。固然,“心部字”的本義能夠反映先民的思維心理,但其他字義或許更是先民思維意識(shí)的具體化,不宜缺失。

鑒于上述既有研究的局限,本文擬以《楚文字?jǐn)?shù)字化處理系統(tǒng)》[3]及其升級(jí)版為平臺(tái),充分吸收學(xué)界已有相關(guān)研究成果,全面清理楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)所見(jiàn)“心部字族”,從歷時(shí)斷代的視角探討它們的存現(xiàn)及表義特征,進(jìn)而探究戰(zhàn)國(guó)楚地先民的思維意識(shí)。本文所指“心部字族”是指楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)中一切以“心”為形符的字,包括歸入《說(shuō)文》“心部”的字、本以“心”為形符而歸入《說(shuō)文》他部的字,以“心”為形符而《說(shuō)文》未收的字以及本從其他形符而楚系簡(jiǎn)帛改以“心”為形符的字等。

本文用來(lái)清理“心部字族”的楚系簡(jiǎn)帛材料包括長(zhǎng)沙仰天湖楚墓竹簡(jiǎn)、長(zhǎng)沙子彈庫(kù)戰(zhàn)國(guó)楚帛書(shū)、信陽(yáng)楚墓竹簡(jiǎn)、曾侯乙墓竹簡(jiǎn)、包山楚簡(jiǎn)、望山楚簡(jiǎn)、長(zhǎng)沙五里牌楚墓竹簡(jiǎn)、郭店楚墓竹簡(jiǎn)、九店楚簡(jiǎn)、新蔡楚墓竹簡(jiǎn)、上海博物館藏戰(zhàn)國(guó)楚竹書(shū)(一)至(七)、清華大學(xué)藏戰(zhàn)國(guó)竹簡(jiǎn)(壹)等,總字量達(dá)77576字,基本涵蓋了目前已公開(kāi)刊布、文字考釋研究較為成熟的絕大多數(shù)楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)。從這些材料清理出的“心部字族”基本具備了全納性。

1 楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的存現(xiàn)特征

個(gè)體形態(tài)和個(gè)體量是反映事物存現(xiàn)特征的兩個(gè)主要因素,因而可以從字形和字量?jī)蓚€(gè)方面考察楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的存現(xiàn)特征。

1.1 字形方面

在字形方面,楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的存現(xiàn)具有以下特征:

1.1.1 “心”符形體基本相同,位置較為固定。漢字形體演變至楷書(shū),以“心”為形符的字中“心”的形體較為多樣,可作“心”,如“志”;可作“忄”,如“怕”;可作“”,如“恭”。在楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”中,“心”符形體除書(shū)體的差異外,基本相同,一般作(郭店·緇衣24)①本文所舉楚系簡(jiǎn)帛文字例證的出處在句尾標(biāo)小括弧注明,括弧中間隔號(hào)之前二字為例證出處簡(jiǎn)稱(chēng),之后二字為例證所在篇名簡(jiǎn)稱(chēng),數(shù)字表示例證所在簡(jiǎn)號(hào)。如本例“郭店·緇衣24”表示該例證出自《郭店楚墓竹簡(jiǎn)》中《緇衣》篇的第24簡(jiǎn)。下舉例證除所考察字外,一般使用通行字,不再詳出隸定。。

受竹簡(jiǎn)狹長(zhǎng)形形制的限制,后世以“心”為形符而作左右結(jié)構(gòu)的字在楚系簡(jiǎn)帛中一般作上下結(jié)構(gòu),即將“心”符置于文字的下部。如“情”字楷書(shū)、小篆都作左右結(jié)構(gòu),“心”符置于文字左邊,而楚簡(jiǎn)作(郭店·語(yǔ)二1),“心”符置于文字下部。即使甲骨文、金文及后世“心”符置于文字中間的“慶”字,楚簡(jiǎn)中也常見(jiàn)“心”符置于文字下部的形體,如(上一·緇衣8)②根據(jù)統(tǒng)計(jì),在所考察的楚系簡(jiǎn)帛中,“慶”字凡27見(jiàn),其中“心”符置于文字下方者共13見(jiàn),比例接近一半。。此外,在楚帛書(shū)中,盡管不受載體寬度空間的限制,個(gè)別后世作左右結(jié)構(gòu)的“心”部字,帛書(shū)中也將“心”符置于文字下部,如“惻”帛書(shū)作(帛書(shū)·甲篇)。可見(jiàn),“心”符置于文字下方是楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”文字形體存現(xiàn)的常態(tài)。

1.1.2 “心”符的刻意存現(xiàn)。先民意識(shí)中,人類(lèi)是用“心”去感知各種紛繁的事物,用“心”去體驗(yàn)各種復(fù)雜的情感,這種觀念沉淀在漢字上的重要表現(xiàn)之一就是“心”符的刻意存現(xiàn),這種現(xiàn)象在楚系簡(jiǎn)帛文字系統(tǒng)中表現(xiàn)得更為突出。具體表現(xiàn)在三個(gè)方面:

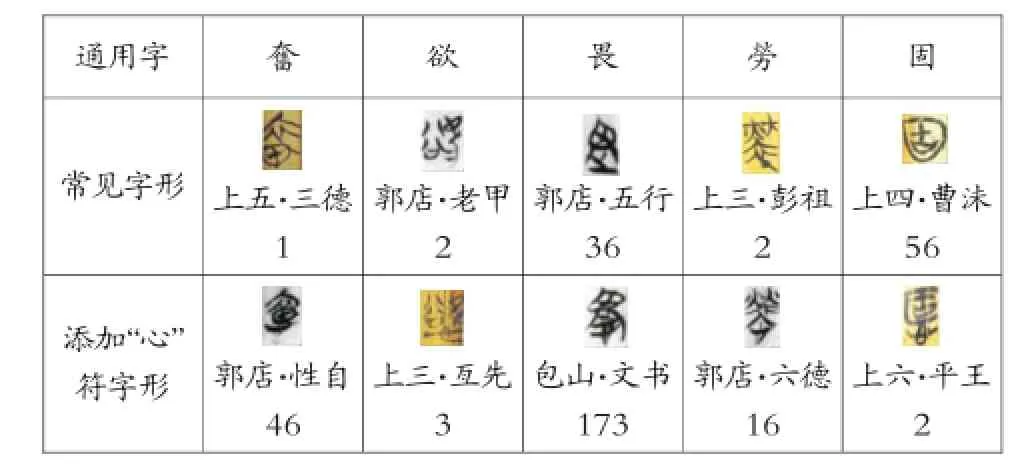

(1)非“心”部字添加“心”符。在楚系簡(jiǎn)帛文字系統(tǒng)中,有部分非“心”部字被竹書(shū)書(shū)寫(xiě)者刻意添加了“心”符,也成了“心部字族”的成員。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),在所考察的楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)中,此類(lèi)字共13個(gè)。如下表1所列:

表1 :楚系簡(jiǎn)帛非“心”部字添加“心”符例舉

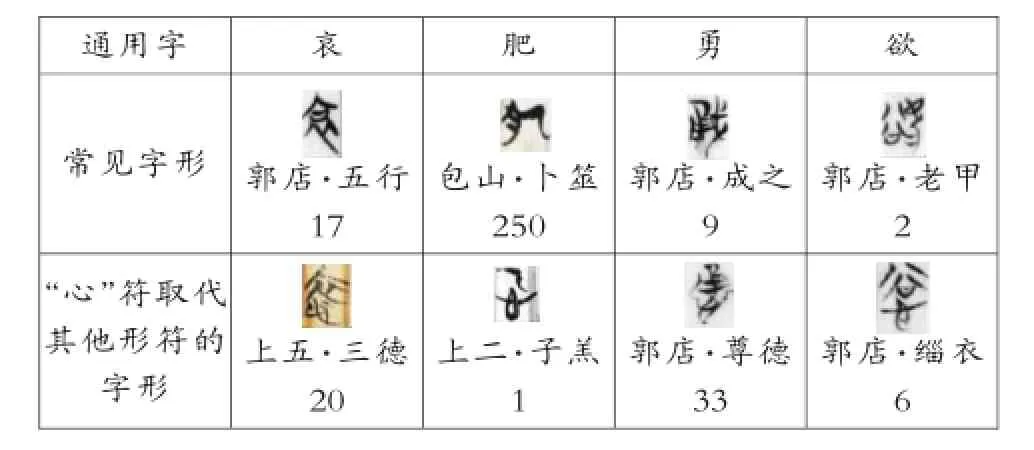

(2)用“心”符取代其他形符。“義近形旁通用”是古文字系統(tǒng)較為常見(jiàn)的一種現(xiàn)象,“在古體形聲字中,如果兩種形旁意義相近,即可互相代用,并不因更換形旁而改變本字的意義”[4]129。而在楚系簡(jiǎn)帛文字系統(tǒng)中,盡管有些形符與“心”符意義并無(wú)聯(lián)系,但也常見(jiàn)用“心”符取代其他形符的現(xiàn)象,使得其他字所表示的意義也具有了一定的主觀色彩。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),在所考察的楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)中,此類(lèi)字共8個(gè)。如下表二所列:

表2 :楚系簡(jiǎn)帛“心”符取代其他形符字例舉

在表2中,用“心”符取代的其他形符有“口”“肉”“戈”“欠”等,而這些形符與“心”符語(yǔ)義并不相關(guān),只是“心”在當(dāng)時(shí)被人為賦予的用于思維的特殊使命讓文字書(shū)寫(xiě)者的個(gè)人情感影射于這些文字,“心”符即代替了上列形符。

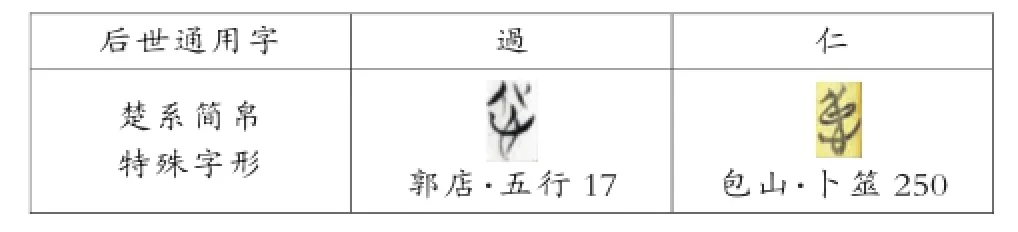

(3)給個(gè)別字造特殊的“心”符字。個(gè)別后世通行的非“心”符字,在楚系簡(jiǎn)帛文字系統(tǒng)中,另造了特殊的以“心”作形符的字形,與上面第(2)類(lèi)只是用“心”符取代其他形符不同,這類(lèi)字的形符和聲符都與后世通行字不同。如表3所列兩字:

表3 :楚系簡(jiǎn)帛另造特殊“心”符例舉

“過(guò)”,《說(shuō)文》:“度也。從辵,咼聲。”本義為經(jīng)過(guò),楚系簡(jiǎn)帛亦見(jiàn)從辵之形體,作(郭店·語(yǔ)三52),引申出過(guò)錯(cuò)義。為示表義有別,給過(guò)錯(cuò)義之“過(guò)”另造了從心、化聲的特殊字形。而后世通行的“仁”字則在楚文字中全部用從心,身聲的字形表示。

1.2 字量方面

字形方面“心”符的刻意存現(xiàn)一定程度上成就了楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”隊(duì)伍的龐大。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì),我們考察的楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)共有以“心”為形符的不重復(fù)單字154個(gè)。這個(gè)數(shù)量與戰(zhàn)國(guó)之前甲骨文、金文中以“心”為形符的字和秦“書(shū)同文”政策之后小篆中“心部字”的數(shù)量相比如何呢?

根據(jù)羅志翔先生統(tǒng)計(jì),以“心”為偏旁的甲骨文共21個(gè)[1]44。經(jīng)過(guò)逐一考察,在這21個(gè)字中,有些并不以“心”為形符,只是以“心”為偏旁;有些在甲骨文中并不從“心”。甲骨文中真正以“心”為形符的字只有16個(gè),可見(jiàn)甲骨文中以“心”為形符的字很少。

羅志翔先生還統(tǒng)計(jì)出金文中的“心部字”共60個(gè)[1]37。經(jīng)過(guò)分析考察,這60個(gè)“心部字”有相當(dāng)一部分或不從“心”,或?qū)儆趹?zhàn)國(guó)文字系統(tǒng),而真正屬于戰(zhàn)國(guó)之前金文系統(tǒng)的“心部字”只有25個(gè)。可見(jiàn),戰(zhàn)國(guó)前金文中“心部字”的數(shù)量依然較少。

在《說(shuō)文》小篆中,“心部字”共有263個(gè)。

綜上,楚系簡(jiǎn)帛中以“心”為形符的字雖不及《說(shuō)文》小篆中“心部字”的數(shù)量,但遠(yuǎn)多于戰(zhàn)國(guó)前甲骨文、金文中以“心”為形符的字的數(shù)量。“心部字族”在戰(zhàn)國(guó)楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)中呈現(xiàn)出迅速膨脹的態(tài)勢(shì)。

2 楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的表義特征

漢字對(duì)漢民族歷史文化的承載主要表現(xiàn)在其強(qiáng)大的表義能力之上,因而要從楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”審視先民的思維意識(shí),必須將其表義特征作一探討。經(jīng)過(guò)分析,我們發(fā)現(xiàn)楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”在表義方面具有以下特征。

2.1 字義量迅猛增加

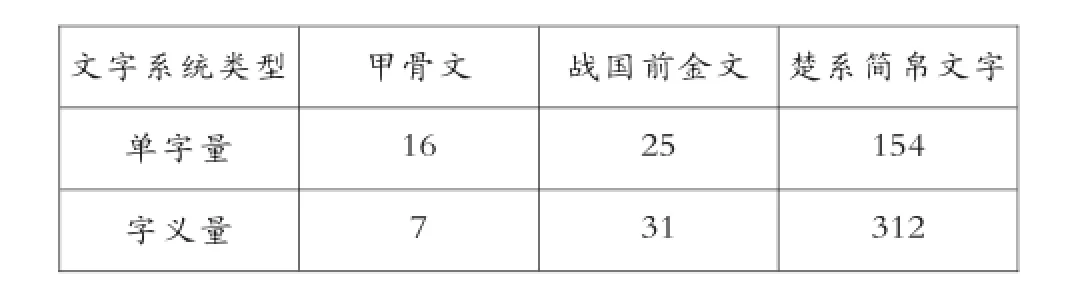

排除表義不明的文字和表示人名、地名等特殊專(zhuān)名的字義,可將甲骨文、戰(zhàn)國(guó)前金文及楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)中以“心”為形符的文字及字義量作一統(tǒng)計(jì),見(jiàn)下表4:

表4 :甲骨文、戰(zhàn)國(guó)前金文及楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”字義量統(tǒng)計(jì)表

從表4可以看出:甲骨文“心部字族”字義量很少,只有7個(gè);戰(zhàn)國(guó)前金文的字義量共有31個(gè),有所增加;而楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)迅猛增加到312個(gè),是戰(zhàn)國(guó)前金文的10倍多。與甲骨文和戰(zhàn)國(guó)前金文相比,楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)中“心部字族”的單字量迅猛增加,其字義系統(tǒng)更是迅猛壯大。

2.2 通假義比重較大

根據(jù)性質(zhì),漢字的字義可以分為本義、引申義、假借義和通假義四類(lèi)。一般說(shuō)來(lái),前面三類(lèi)是漢字字義系統(tǒng)主要的組成部分,具有穩(wěn)定性、傳承性;而通假義是漢字使用過(guò)程中,臨時(shí)借用其他字表示一定的語(yǔ)詞而產(chǎn)生的意義,不具有穩(wěn)定性、傳承性。一定文獻(xiàn)中通假字(義)數(shù)量的多寡是衡量該文獻(xiàn)文字使用規(guī)范程度的度量衡。那么在楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)“心部字族”字義系統(tǒng)中,通假義有多少,占據(jù)怎樣的比重呢?

根據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),在楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的總共312個(gè)字義中,通假義有167個(gè),占總字義量的53.5%;“心部字族”共154個(gè)字,85個(gè)都擁有數(shù)量不等的通假義,占總字量的55.2%;甚至有些文字的全部字義都是通假義,這類(lèi)字共有47個(gè),分別為:、息、戁、恃、、懋、□、慆、悁、憂(yōu)、□、惎、懌、、、、、、忨、、、惝、懽、□、、偽、愋、、、憏、慬、、、、、、、懠、愇、意、、悞、恙、、惜、、。在楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”字義系統(tǒng)中,通假義占據(jù)著半壁江山,說(shuō)明了楚系簡(jiǎn)帛文字?jǐn)?shù)量的有限和用字的極不規(guī)范。

2.3 虛詞義極度稀少

古代漢語(yǔ)虛詞有些是由實(shí)詞虛化發(fā)展而來(lái)的,有些是借用同音的實(shí)詞來(lái)表示。然而,“心部字族”受其所從形符“心”的意義范疇的限制,較少用來(lái)表示虛詞義;也很少通過(guò)借用的方式來(lái)表示虛詞義。根據(jù)統(tǒng)計(jì),在楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的字義系統(tǒng)中,虛詞義只有10個(gè),分別是7個(gè)副詞義,為:

(1)念:通“堪”。可,能。如:

今朕疾允病,恐弗念(堪)終。(清壹·保訓(xùn)3)

(2)慎:確實(shí)。如:

“……二邑,非疾瘟焉加之,而慎絕我二邑之好?”(上七·吳命1)

(3)慈:通“滋”。更加。如:

民多利器,而邦慈(滋)昏。(郭店·老甲30)

(4)愈:更加,越。如:

今邦彌小而鐘愈大,君其圖之。(上四·曹沬2)

(5)恒:常常,經(jīng)常。如:

占之,恒貞吉,少有憂(yōu)于宮室。(包山·卜筮229)

(6)惝:通“尚”。庶幾。如:

自刑尸之月以庚刑尸之月,出入事王盡卒歲躬身惝(尚)無(wú)有咎。(包山·卜筮197)

一個(gè)連詞義,為:

(8)意:通“抑”。表示轉(zhuǎn)折,相當(dāng)于“可是”“但是”。如:

其力能至焉而弗為乎?吾弗知也。意(抑)其力故不能至焉乎?吾或弗知也。(上五·鬼神4)

兩個(gè)語(yǔ)氣詞義,為:

(9)疑:通“矣”。表示肯定或判斷,與“也”相當(dāng)。如:

士成言不行,命弗得疑(矣)。(郭店·成之13)

(10)疑:通“噫”。表示感嘆語(yǔ)氣。如:

成孫弋曰:“疑(噫)!善哉,言乎!”(郭店·魯穆4)

這些虛詞義只占總字義量的3.3%,可見(jiàn)楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”字義系統(tǒng)中虛詞義極為稀少。

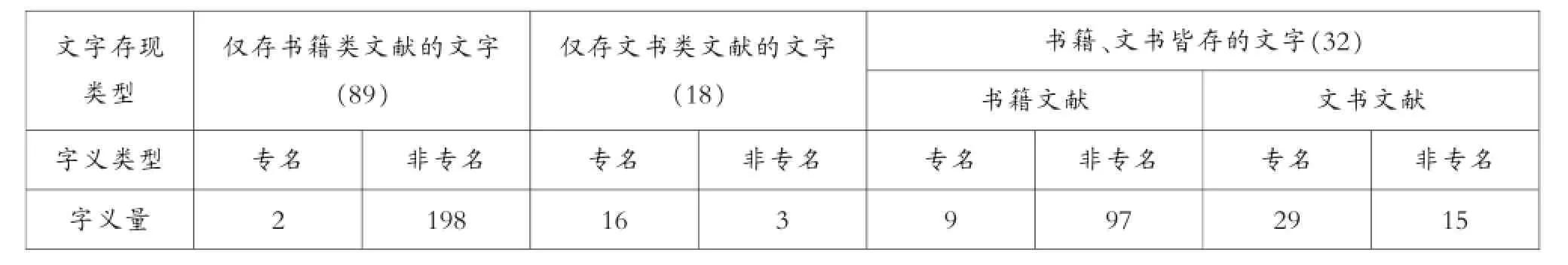

2.4 存在文獻(xiàn)類(lèi)型差異

楚系簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)根據(jù)其內(nèi)容可以分為書(shū)籍和文書(shū)兩類(lèi),如長(zhǎng)沙子彈庫(kù)戰(zhàn)國(guó)楚帛書(shū)、郭店楚墓竹簡(jiǎn)、上海博物館藏戰(zhàn)國(guó)楚竹書(shū)和清華大學(xué)藏戰(zhàn)國(guó)竹簡(jiǎn)等屬于書(shū)籍類(lèi)文獻(xiàn),長(zhǎng)沙仰天湖楚墓竹簡(jiǎn)、曾侯乙墓竹簡(jiǎn)、包山楚簡(jiǎn)、新蔡楚墓竹簡(jiǎn)等屬于文書(shū)類(lèi)文獻(xiàn)。那么“心部字族”在這兩類(lèi)文獻(xiàn)中的表義情況有無(wú)差異呢?為探明這個(gè)問(wèn)題,我們將“心部字族”文字的字義分為專(zhuān)名義和表示其他字義的非專(zhuān)名義,經(jīng)過(guò)分析考察,得出表5所統(tǒng)計(jì)的情況:

表5 :楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”字義類(lèi)型統(tǒng)計(jì)表(排除表義不明的文字)

從表5統(tǒng)計(jì)情況可以看出:僅存書(shū)籍類(lèi)文獻(xiàn)的文字只有2個(gè)專(zhuān)名義,有198個(gè)非專(zhuān)名義,非專(zhuān)名義遠(yuǎn)多于專(zhuān)名義。僅存文書(shū)類(lèi)文獻(xiàn)的文字只有3個(gè)非專(zhuān)名義,有16個(gè)專(zhuān)名義,專(zhuān)名義多于非專(zhuān)名義。書(shū)籍、文書(shū)皆存的文字,在書(shū)籍文獻(xiàn)中有9個(gè)專(zhuān)名義,97個(gè)非專(zhuān)名義,非專(zhuān)名義多于專(zhuān)名義;在文書(shū)文獻(xiàn)中有29個(gè)專(zhuān)名義,15個(gè)非專(zhuān)名義,專(zhuān)名義多于非專(zhuān)名義。可見(jiàn),楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”在表義方面存在著十分明顯的文獻(xiàn)類(lèi)型差異:存于書(shū)籍類(lèi)文獻(xiàn)的文字主要用來(lái)表示非專(zhuān)名義,存于文書(shū)類(lèi)文獻(xiàn)的文字主要用來(lái)表示專(zhuān)名義。說(shuō)明文獻(xiàn)類(lèi)型很大程度上決定著文字的表義特征。

3 楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”反映的楚地先民的思維觀念意識(shí)

漢字發(fā)生、演化的過(guò)程總是與先民的思維觀念意識(shí)密切相關(guān),人體器官“心”在先民們心目中特殊的使命使得以“心”為形符的字更能夠反映出先民思維觀念意識(shí)的發(fā)展演變情況。楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”在單字量和字義量上的迅速膨脹為我們探討楚地先民的思維觀念意識(shí)提供了豐富的資料保障。

3.1 自我認(rèn)識(shí)高度深入

隨著認(rèn)知能力的提高,人類(lèi)對(duì)自我的認(rèn)識(shí)開(kāi)始從對(duì)具體的生理器官的認(rèn)識(shí)深入到抽象的心性感念上,楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”部分抽象名詞義的出現(xiàn)就是這種現(xiàn)象的語(yǔ)義體現(xiàn)。如:

3.1.1 情:感情,情緒;本性。“情”字始見(jiàn)于楚系簡(jiǎn)帛。在楚系簡(jiǎn)帛中,已開(kāi)始用來(lái)表示“感情,情緒”和“本性”義。如:

(11)凡至樂(lè)必悲,哭亦悲,皆至其情也。(郭店·性自29)

(12)子曰:“有國(guó)者彰好彰惡,以示民厚,則民情不忒。”(上一·緇衣1-2)

例(11)中“情”為“感情”義;例(12)中“情”為“本性”義,《孟子·告子上》:“乃若其情,則可以為善矣,乃所謂善也。”俞樾《群經(jīng)平議·孟子二》:“蓋性、情二字,在后人言之,則區(qū)以別矣,而在古人言之,則情即性也……孟子以惻隱為仁,羞惡為義,正是以情見(jiàn)性。”

3.1.2 志:意念,心志;志愿,志向。戰(zhàn)國(guó)文字系統(tǒng)開(kāi)始出現(xiàn)“志”字,楚系簡(jiǎn)帛中用來(lái)表示“意念,心志”和“志愿,志向”等抽象的心性感念義。如:

(13)志勝欲則利,欲勝志則喪,志勝欲則從,欲勝志則兇。(上七·武王13-14)

(14)此以生不可奪志,死不可奪名。(郭店·緇衣38)

例(13)中“志”為“意念,心志”義;例(14)中“志”為“志愿,志向”義。在我們考察的楚系簡(jiǎn)帛中,“志”字凡90見(jiàn),20個(gè)表示“意念,心志”義,38個(gè)表示“志愿,志向”義,足以說(shuō)明人類(lèi)對(duì)自我的認(rèn)識(shí)已經(jīng)高度深入到了非常成熟的抽象的心性感念階段。

3.2 心理情感急遽豐富

人類(lèi)心理發(fā)展的階段可以通過(guò)心理情感和心理體驗(yàn)的豐富程度加以衡量。誠(chéng)然,先民心理情感的復(fù)雜變化和心理體驗(yàn)的發(fā)達(dá)運(yùn)作或許早已存在,只是遲至楚系簡(jiǎn)帛書(shū)成的時(shí)代尚未書(shū)面符號(hào)化。楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”相當(dāng)份量表示心之思、心之情、心之感等字義的存現(xiàn)正是先民們心理情感急遽豐富的書(shū)面化呈現(xiàn)。如:

(15)恧:慚愧。

“恧”字始見(jiàn)于楚系簡(jiǎn)帛,表示慚愧義。如:

侵生于欲,恧生于侵,逃生于恧。(郭店·語(yǔ)二17-18)

(16)惓:疲勞,勞累。

“惓”字始見(jiàn)于楚系簡(jiǎn)帛,表示疲勞,勞累義。如:

用智之疾者,惓為甚。(上一·性情35)

例(15)中的“恧”表示慚愧的心理情感;例(16)中的“惓”表示的疲勞、勞累義也是一種生理變化引起的心理體驗(yàn)。據(jù)筆者粗略統(tǒng)計(jì),楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”字義系統(tǒng)中共有多達(dá)65個(gè)表示心理活動(dòng)的字義,這正是先民心理情感急遽豐富的重要表現(xiàn)。

3.3 主觀觀照情態(tài)行為

先民用主觀視角看待客觀事物,也用主觀視角觀照自身行為,這種以自我為中心的認(rèn)識(shí)觀在楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”中有著充分的沉積。

一方面,如前所述“心”符在其他非心部字中的刻意存現(xiàn),讓其他字表示的客觀語(yǔ)義也無(wú)形當(dāng)中被賦予了主觀的心理傾向,如:

“衰”字始見(jiàn)于楚系簡(jiǎn)帛,表示事物的發(fā)展由強(qiáng)盛轉(zhuǎn)向衰微,應(yīng)該是一種客觀的現(xiàn)象,但是在例(17)中,因被添加了“心”符而帶上了一定的主觀色彩。

另一方面,“心部字族”中大量存現(xiàn)的行為義也在不同程度上蘊(yùn)含著自我主觀觀照色彩。如:

(18)為上可望而知也,為下可述而志也,則君不疑其臣,臣不惑于君。(郭店·緇衣3-4)

(19)及桀、紂、幽、厲,焚圣人,殺訐者,惻(賊)百姓,亂邦家。(上五·鬼神2)

“惑”和“惻”字皆始見(jiàn)于楚系簡(jiǎn)帛,例(18)中“惑”用來(lái)表示欺騙義,這種欺騙隱含著一種主觀的意念;“賊”字早見(jiàn)于戰(zhàn)國(guó)之前的金文,但在例(19)中未用本字,卻借用以“心”為形符的“惻”字表示,則將這種賊害行為賦予了主觀色彩。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”中表示情態(tài)行為的字義多達(dá)106個(gè),其中61個(gè)屬于其他字借用“心部字族”來(lái)表示的,充分反映出楚地先民主觀觀照自身情態(tài)行為的心理傾向。

3.4 品評(píng)人、物趨于精微

在楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”中,還出現(xiàn)了一批評(píng)價(jià)人、物品質(zhì)的字義,這是戰(zhàn)國(guó)前甲骨文和金文中少見(jiàn)的。這些字義的出現(xiàn),標(biāo)志著楚地先民品評(píng)人、物已非常精微,開(kāi)始注意去區(qū)分人或物在本性方面的細(xì)微差別。如:

(20)懋:通“瞀”,昏亂。

人之悅?cè)豢膳c和安者,不有夫奮作之情則懋(瞀)。(郭店·性自46-47)

(21)忘:通“妄”,狂亂。

諼生于欲,吁生于諼,忘(妄)生于吁。(郭店·語(yǔ)二15-16)

例(20)和(21)中“懋”和“忘”分別被借用為“瞀”和“妄”,所表示的語(yǔ)義皆有“亂”義,然“瞀”傾向于客觀愚昧,“妄”則傾向于主觀的狂躁,可見(jiàn)二者的差別已被時(shí)人非常精微的區(qū)分。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”中共有51個(gè)評(píng)價(jià)人、物品性的字義,其中表褒義色彩者27個(gè),表貶義色彩者24個(gè),遠(yuǎn)多于戰(zhàn)國(guó)前甲骨文、金文中此類(lèi)字義的存現(xiàn)。

3.5 大力宣揚(yáng)心性文化

楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”及其相關(guān)字義的存現(xiàn)也是戰(zhàn)國(guó)時(shí)代“心性論”學(xué)說(shuō)繁榮發(fā)展的重要表現(xiàn)。羅志翔先生指出“中國(guó)學(xué)術(shù)史上的確存在過(guò)一個(gè)特別重視‘心’的時(shí)代”[1]34,這個(gè)時(shí)代人們對(duì)于“仁”的理解進(jìn)入到心性論時(shí)期,先民開(kāi)始用主觀的仁德、仁愛(ài)去審美。“這時(shí)候,仁義圣智等道德規(guī)范,己不再被認(rèn)為是君臨于常人的超人天賦,或者是先進(jìn)于禮樂(lè)的野人們的淳樸遺風(fēng),而被相信為是每一個(gè)人的內(nèi)心世界所具有的稟性,是受于天命、藏于身心、見(jiàn)于人情的德行,問(wèn)題在于你如何用心而已”[5]40。楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”在這方面的體現(xiàn)是:一方面,與“心性論”相關(guān)的文字及字義的高頻存現(xiàn)。除了“心”字外,“德”和“仁”二字及它們表示的仁德、仁愛(ài)義的存現(xiàn)頻率排在了楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的前兩位,且后世仁愛(ài)之“仁”在楚系簡(jiǎn)帛中一律從“心”作“”;另一方面,“心部字族”“多用于人名、地名等專(zhuān)名也從另一個(gè)側(cè)面證明了這類(lèi)思想在當(dāng)時(shí)的確盛行。”[1]35因而,在時(shí)人的大力宣揚(yáng)下,“心性論”進(jìn)入了空前繁盛的時(shí)期。

4 結(jié)語(yǔ)

語(yǔ)言是人類(lèi)交際和思維的工具,但是,與人們?nèi)粘=浑H使用的口頭語(yǔ)言相比,書(shū)面語(yǔ)言的成熟發(fā)展具有一定的滯后性,因而通過(guò)書(shū)成于特定時(shí)、地的書(shū)面語(yǔ)言來(lái)衡量時(shí)人的思維意識(shí)形態(tài)則具有很大程度上的不可靠性。特別是對(duì)于審美說(shuō)教的書(shū)籍類(lèi)文獻(xiàn)來(lái)說(shuō),它們的用字及其表義更是先賢們反復(fù)斟酌的沉淀,因而據(jù)此判斷他們的思維觀念意識(shí)形態(tài)則有小覷或大不敬古人的嫌疑;然而,立足于出土文獻(xiàn)發(fā)展演變的視角,與戰(zhàn)國(guó)前甲骨文、金文相比,楚系簡(jiǎn)帛“心部字族”的迅猛膨脹及其表義能力的迅速提高,總能夠一定程度上反映出先民們?cè)谠摃r(shí)、該地某方面思維觀念意識(shí)傾向的活躍度,即使不太能夠全面地反映其真實(shí),其書(shū)面符號(hào)凝固化的過(guò)程總能夠體現(xiàn)吧!

[1]羅志翔.《說(shuō)文》“心部字”研究及溯源[D].黑龍江大學(xué),2002.

[2]林源.《說(shuō)文解字》心部字研究[D].復(fù)旦大學(xué),2004.

[3]劉志基,張?jiān)倥d,臧克和.戰(zhàn)國(guó)楚文字?jǐn)?shù)字化處理系統(tǒng)[M].上海:上海教育出版社,2003.

[4]高明.中國(guó)古文字學(xué)通論[M].北京:北京大學(xué)出版社,1996.

[5]龐樸.郢燕書(shū)說(shuō):郭店楚簡(jiǎn)中山三器心旁文字試說(shuō)[C]//武漢大學(xué)中國(guó)文化院.郭店楚簡(jiǎn)國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集.武漢:湖北人民出版社,2000.

責(zé)任編輯文嶸

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.05.010

H121

A

1004-0544(2017)05-0057-06

西北師范大學(xué)青年教師科研能力提升計(jì)劃骨干項(xiàng)目(SKGG14001)。

雷黎明(1978-),男,甘肅通渭人,文學(xué)博士,西北師范大學(xué)文學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院語(yǔ)言研究所博士后流動(dòng)站研究人員。

- 理論月刊的其它文章

- 新常態(tài)下湖北省冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及問(wèn)題研究

- 互聯(lián)網(wǎng)背景下中國(guó)政治參與的創(chuàng)新

——基于混合參與空間理論 - 現(xiàn)代物流與商務(wù)湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心(培育)

- “深入推進(jìn)湖北農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”專(zhuān)題研討會(huì)在中南民族大學(xué)舉行

- 美國(guó)刑事錯(cuò)案的研究現(xiàn)狀及對(duì)我國(guó)的啟示

- 我國(guó)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)民營(yíng)化改革的內(nèi)涵、理論依據(jù)及完善對(duì)策