辨證施治結合基礎治療對慢性牙周炎療效及血清細胞因子的影響

錢彩琴

紹興文理學院附屬醫院 浙江 紹興 312000

慢性牙周炎是口腔科常見、多發的一種疾病,牙齦發炎嚴重時有出血癥狀、牙周附著喪失、牙齒松動甚至脫落。對此,筆者采用中醫辨證施治結合基礎治療,取效明顯,并觀察其對患者血清一氧化氮(NO)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)和白介素-18(IL-18)的影響,結果報道如下。

1 一般資料

選取2017年1月~9月我院收治的慢性牙周炎患者68例,按隨機數字表法分為觀察組與對照組,每組34例。觀察組男17例,女17例;平均年齡44.83±5.16歲。對照組男15例,女19例;平均年齡43.75±6.48歲。觀察組中脾胃濕熱型16例、腎陰虧損型8例、氣血不足型10例。所有患者符合下列標準:①慢性牙周炎的診斷標準[1];②治療前3個月內未接受過抗菌及抗生素治療;③無嚴重的肝腎功能疾病;④患者及家屬對此研究表示知情并同意。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05)。

2 治療方法

對照組行牙周基礎治療,主要有徹底的全口潔治、齦下刮治術,同時給予西吡氯胺含片(生產廠家:山東新時代藥業有限公司;批準文號:國藥準字H20052638)含化,1片/次,每日3次。觀察組在對照組治療基礎上,采用中醫辨證分型治療。脾胃濕熱型(牙齦發炎,易出血,口干且有異味,尿黃,有嚴重便秘):生石膏20g,金銀花10g,牡丹皮9g,黃連、升麻、生地黃、黃芩各6g。腎陰虧損型(牙齦發炎,伴出血溢膿,牙根較脆,手足發熱):補骨脂、淫羊藿各15g,熟地黃12g,丹參、當歸各10g,知母8g,甘草3g。氣血不足型(牙齦萎縮,牙根脆弱,刷牙時易出血,口干無味,面色疲倦,氣短易累):黨參20g,白術12g,當歸、白芍、熟地黃、茯苓、川芎各10g,甘草3g。藥物均水煎后取汁250ml,早晚2次口服。1個月為1療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標:使用雙抗夾心酶聯免疫吸附試驗(ELISA)檢測血清NO、TNF-α和IL-18;觀察兩組臨床療效[2];觀察兩組紅腫、疼痛不良反應的發生情況。

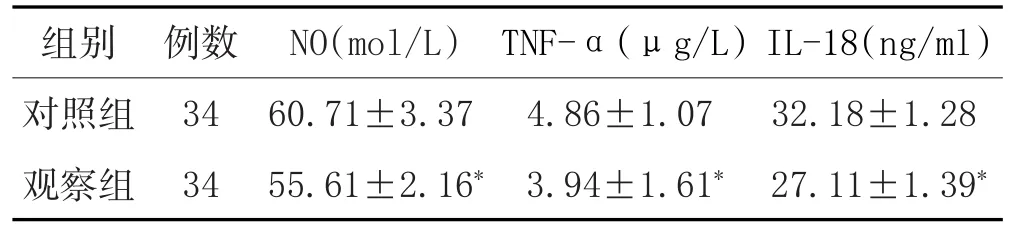

3.2 兩組血清細胞因子比較:見表1。

表1 兩組血清細胞因子水平比較(±s)

表1 兩組血清細胞因子水平比較(±s)

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別對照組觀察組32.18±1.28 27.11±1.39*例數34 34 NO(mol/L)60.71±3.37 55.61±2.16*images/BZ_27_1802_921_2050_958.png4.86±1.07 3.94±1.61*images/BZ_27_2066_921_2293_958.png

3.3 兩組臨床療效比較:見表2。

表2 兩組療效比較

3.4 兩組不良反應情況:對照組紅腫5例,疼痛3例,發生率23.5%;觀察組紅腫2例,疼痛2例,發生率11.8%。觀察組不良反應發生率明顯低于對照組(P<0.05)。

4 體會

慢性牙周炎是細菌微生物、炎癥反應及患者自身的免疫功能相互作用的結果。臨床多采用牙周基礎治療或抗菌、抗生素治療,遠期療效欠佳。本病可歸屬于中醫學中“牙宣”范疇,“腎虛則齒松,腎健則齒固”,認為牙齒與腎具有一定的聯系,可因腎氣不足、胃火旺盛等因素導致。中醫辨證施治對提高慢性牙周炎患者的免疫功能具有重要作用,補充了西醫治療的相對不足,對癥施治,健齦固齒。故針對脾胃濕熱型,治以清熱除濕為主;腎陰虧損型,治以滋陰補腎為主;氣血不足型,治以益氣補血為主[3]。血清NO作為一種獨特的細胞間信號分子,在免疫系統中發揮重要作用。TNF-α作為一種促炎癥因子,產生于對細菌內毒素反應過程中,參與炎癥反應[4]。IL-18是近年發現的炎性細胞因子,對免疫系統具有重要的調節作用[5]。本次臨床觀察結果顯示,觀察組的臨床療效及血清細胞因子的改善明顯優于對照組(P<0.05),說明經過治療后,患者的臨床癥狀得到緩解后,其牙周的炎癥也具有明顯的減輕。不良反應的發生情況亦較對照組明顯減少(P<0.05)。

綜上所述,中醫辨證施治慢性牙周炎患者可有效減少炎癥反應,提高臨床療效,降低不良反應發生率。