針灸聯(lián)合中藥治療脾虛濕蘊型慢性濕疹40例

范文天 趙嬌陽

浙江省天臺縣人民醫(yī)院 浙江 天臺 317200

本文采用自擬脾虛濕蘊濕疹方聯(lián)合針刺治療脾虛濕蘊型慢性濕疹,取得了較好的效果,現(xiàn)報告如下。

1 一般資料

選擇2016年9月至2018年9月來院門診脾虛濕蘊型慢性濕疹患者80例,隨機分成兩組。觀察組40例,男性22例,女性18例;平均年齡45±12.89歲;平均病程1.56±1.33年。對照組40例,男性23例,女性17例;平均年齡46±10.65歲;平均病程1.75±1.09年。兩組一般資料均無顯著性差異(P>0.05)。

2 治療方法

2.1 觀察組:內服脾虛濕蘊濕疹方,合用針刺。中藥方組成:太子參、薏苡仁、蒲公英各30g,白術、炒麥芽各20g,蒼術10g,茯苓、紫地丁、土茯苓各15g,地膚子25g,生甘草5g。每日1劑,煎服2次。10d為1療程,共治療2個療程。口服中藥后針刺穴位:脾俞、曲池、合谷、中脘、下脘、氣海、關元、足三里(雙)、三陰交、陰陵泉(雙)、豐隆(雙)、血海。常規(guī)針刺諸穴,得氣后,溫針灸足三里,置針30min。每隔1天1次,10次為1療程。共1療程。

2.2 對照組:口服芙必叮(地氯雷他定分散片,5mg/片),每日1次,睡前服用;口服喜寧片(鹽酸西替利嗪分散片,10mg/片),每日1次,睡前服用;局部適量外用復方曲安奈德樟腦乳膏、維生素E尿囊素乳膏,每日1~2次。10d為1個療程,共治療2個療程。

3 治療結果

3.1 療效標準:痊愈:皮損基本消失,臨床癥狀消失,療效率≥95%;顯效:皮損大部分消退,臨床癥狀明顯改善,療效率60~94%;有效:皮損部分消退,臨床癥狀部分改善,療效率30~59%;無效:皮損無明顯消退,臨床癥狀無明顯改善或反而惡化,療效率<30%。

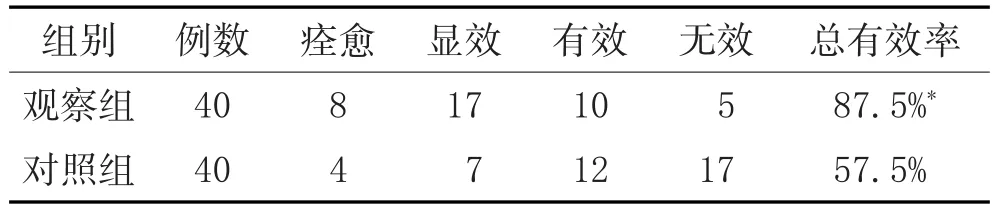

3.2 兩組療效比較:見表1。

表1 兩組療效比較

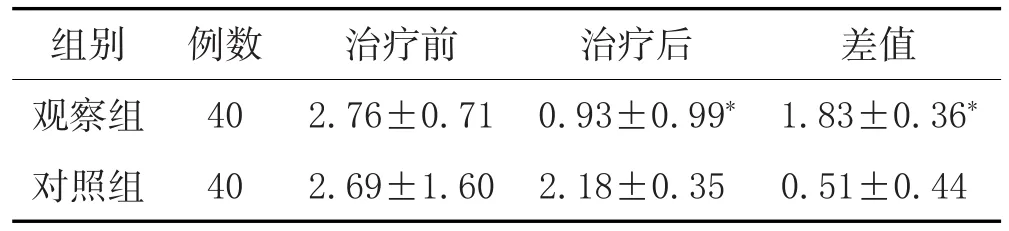

3.3 兩組治療前后瘙癢程度評分比較:治療后,觀察組患者瘙癢程度評分顯著低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后瘙癢程度評分比較(±s,分)

表2 兩組治療前后瘙癢程度評分比較(±s,分)

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別觀察組對照組差值1.83±0.36*0.51±0.44例數(shù)40 40治療前2.76±0.71 2.69±1.60治療后0.93±0.99*2.18±0.35

3.4 兩組治療前后濕疹面積及嚴重度指數(shù)(EASI)評分比較:治療后,觀察組EASI評分明顯低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后EASI評分比較(±s,分)

表3 兩組患者治療前后EASI評分比較(±s,分)

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別觀察組對照組差值7.17±2.67*5.07±1.23例數(shù)40 40治療前12.09±2.95 12.30±3.01治療后4.92±1.11*7.23±2.63

4 體會

脾虛運化無力,水濕不化,蘊于體內,日久釀生濕毒,溢于肌膚,濕疹反復不愈[1]。治當健脾利濕,解毒止癢。脾虛濕蘊濕疹方中太子參、白術、蒼術、茯苓、薏苡仁健脾氣,化濕邪;蒲公英、紫地丁、地膚子、土茯苓解毒利濕止癢;炒麥芽和脾胃;生甘草調和諸藥。全方共奏健脾利濕、解毒止癢之功。通過配合針刺足太陽膀胱經(jīng)脾俞,養(yǎng)臟腑之氣以驅邪外出;針刺中脘、下脘、氣海、關元,健脾補氣;針刺曲池、合谷、三陰交、血海、豐隆,氣血同治,清熱涼血,祛風止癢,祛瘀生新;用足三里和陰陵泉來培土生金。結果顯示,中藥配合針灸可明顯改善患者瘙癢程度、EASI評分,以及皮膚各項濕疹癥狀,明顯提高脾虛濕蘊型慢性濕疹療效,為臨床針藥結合治療脾虛濕蘊型慢性濕疹提供臨床參考。