肝癌病因的流行病學淺談

文·王俊青(上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院,副主任醫(yī)師)

原發(fā)性肝癌還包括膽管細胞癌,亦有混合性腫瘤的情況,但是臨床上主要以肝細胞肝癌最為常見。此外,由身體其他部位發(fā)生的惡性腫瘤在肝臟中形成轉(zhuǎn)移灶的情況,也屬于肝臟惡性腫瘤范疇,屬于肝繼發(fā)性惡性腫瘤。因肝癌發(fā)病死亡的人數(shù)仍高居中等及發(fā)達國家腫瘤性死亡人數(shù)的前列。

病毒性肝炎、肝硬化、黃曲霉素等化學制劑、與地理相關(guān)的水土因素,都是引發(fā)肝癌的重要原因。

從世界范圍看,亞洲太平洋地區(qū)人口密度高,罹患慢性肝炎(乙、丙型肝炎)患者數(shù)量較大,在慢性肝炎長期破壞肝實質(zhì)和肝細胞病理性再生相交替的過程中,肝臟纖維化和硬化的病理狀態(tài)逐步形成。同時,與經(jīng)濟文化發(fā)展相平行的生活習慣的演變,導致過量飲酒和繼發(fā)于肥胖的代謝性綜合征的比例大幅上升,也是造成肝臟損害和肝硬化的主要原因。在上述病理改變的基礎(chǔ)上,肝細胞炎癥-腫瘤轉(zhuǎn)化,構(gòu)成了亞洲,特別是我國肝癌發(fā)生的重要病理學基礎(chǔ)。

乙型病毒性肝炎是導致慢性肝炎后肝硬化進而發(fā)展形成肝癌的主要病因,這一觀念已逐步在人群中得到普及。近30年來,亞太地區(qū)人群血清乙型肝炎病毒檢出率逐步降低,提示了乙肝病毒預防性接種的普及已卓有成效。然而,就我國而言,人群中乙肝病毒的感染和攜帶仍然處于較高水平,其中沿海地區(qū)是我國慢性乙肝患者及病毒攜帶者主要分布的區(qū)域。我國約接近九成的原發(fā)性肝癌是在乙型肝炎病毒感染的基礎(chǔ)上形成的,其中在東南沿海的發(fā)病率顯著高于內(nèi)陸。診斷慢性乙型病毒性肝炎后的抗病毒治療和控制,是有效阻擊乙肝發(fā)展、控制肝硬化、預防肝癌的重要舉措。

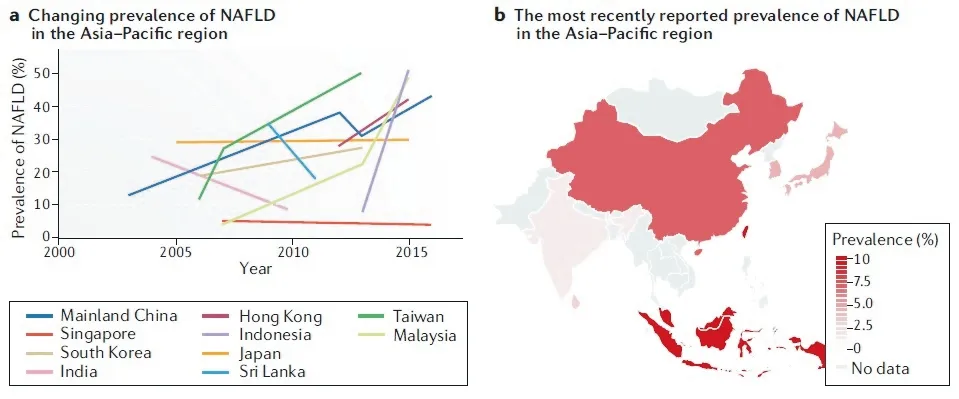

圖1:NAFLD的分布特點

丙型病毒性肝炎的發(fā)生較乙型肝炎少見,其發(fā)病率較低,主要集中在蒙古等內(nèi)陸地區(qū)。然而慢性丙型肝炎也極易引起肝功能損害和肝硬化,在此基礎(chǔ)上發(fā)生肝癌的情況屢見不鮮,不容忽視。從感染途徑看,丙肝和乙肝一樣,通過血液傳播,目前針對丙肝的抗病毒治療方案并未像治療乙肝那樣多樣和完善,因此罹患丙肝的患者尤其要重視定期隨訪和復查,積極保護肝功能,警惕腫瘤的發(fā)生。

隨著經(jīng)濟文化發(fā)展,餐飲業(yè)的興起和其他一些生活習慣的演變等,脂肪肝在我國人群中的發(fā)生率逐年升高。區(qū)別于歐美地區(qū)以酒精性肝硬化為主的肝臟疾病特點,我國非酒精性脂肪肝及其相關(guān)的肝硬化現(xiàn)象已成為流行病學調(diào)查中不容忽視的環(huán)節(jié)。從圖1可以發(fā)現(xiàn),我國非酒精性脂肪肝(NAFLD)已遠遠高于周邊國家。

可以想象,在慢性肝炎抗病毒治療逐步取得成效的同時,NAFLD又可能崛起成為導致我國民眾肝功能損害、肝硬化的重要病因,由此是否將促進肝癌的發(fā)生,是值得深刻探討的問題。因此,目前不少醫(yī)學研究機構(gòu)已將NAFLD作為預防和控制肝癌發(fā)生、發(fā)展的重要研究課題。