協同家屬護理管理模式在老年糖尿病患者中的應用

黃玉蘭

(常州市第一人民醫院全科醫學科,江蘇 常州 213000)

近年來,我國糖尿病的發病率正逐年上升。有調查顯示,約27%的65歲以上的老年人患有糖尿病[1]。老年糖尿病患者往往伴有多種基礎疾病和代謝異常,且部分患者存在認知能力下降或活動障礙,治療依從性較差,不能很好地完成運動鍛煉、合理飲食、自測血糖、足部護理等糖尿病自我管理的內容,需在家屬的幫助下進行。協同護理管理模式(Collaboration Care Model,CCM)是由Lott等[2]提出的以患者及其家屬為中心,培養患者及其家屬的自我管理能力,使其積極參與到醫療和護理工作中的一種管理模式。本文將協同家屬護理管理模式應用于老年糖尿病患者中,取得滿意的效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2016年8月~2018年8月我院全科醫學科收治的老年糖尿病患者72例,其中男41例,女31例,年齡65~88歲,平均年齡72.9歲。隨機分為試驗組和對照組兩組,每組36例。患者納入標準為:(1)符合WHO1999年2型糖尿病診斷標準[3];(2)無精神病病史者;(3)干預前后治療不變。家屬納入標準為:(1)與患者共同生活一年以上,排除被雇傭者或不與患者共同居住者;(2)小學以上文化水平,可獨立進行閱讀和書寫工作;(3)年齡18~60周歲;(4)無其他嚴重軀體疾病或精神障礙。兩組患者及其家屬的一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.1)。

1.2 方法

對照組給予常規護理管理模式,試驗組則在常規護理管理模式基礎上實施協同家屬護理管理模式。觀察并比較兩組患者干預3個月后的空腹血糖值、糖化血紅蛋白值及生活質量評分。

1.2.1 生活質量評分:采用健康調查簡表,即SF-36量表評分。該量表是由美國波士頓健康研究所研發,目前在國際上被普遍認可的生活質量測量工具。本文采用的是浙江大學醫學院翻譯的第二版生活質量量表[4],包括36個條目、8個維度,得分越高,則表示生活質量水平越好。

1.3 統計學方法

應用SPASS22.0統計軟件將所有數據進行統計學分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用X2檢驗,兩組患者干預3個月后的空腹血糖值、糖化血紅蛋白值及生活質量評分的比較,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

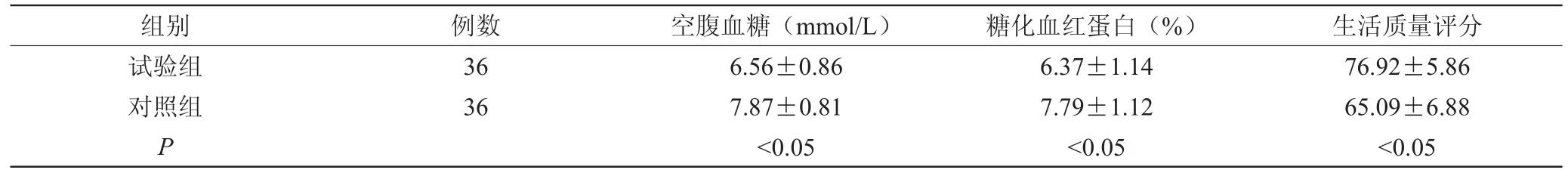

試驗組患者干預3個月后的空腹血糖值及糖化血紅蛋白值均顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);試驗組患者干預3個月后的生活質量評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組患者代謝指標及生活質量得分比較

3 協同家屬護理管理模式

3.1 全面評估

全面評估患者家屬對患者疾病的態度、對疾病相關并發癥及危害、如何控制血糖、如何觀察和預防低血糖、如何做好血糖監測等相關知識的掌握情況。其掌握知識有所欠缺之處,及時給予指導和糾正。向患者家屬講解協同護理管理的概念和方法,鼓勵其參與到家人糖尿病的治療和護理中。

3.2 協同健康督導

護理人員與患者家屬根據患者的病情和實際情況,共同制定出一套適合患者的護理方案,使用記事本的方式,督促患者做好日常行為管理。家屬每日將患者的實際情況記在記事本上,如患者每日的運動量,遵醫用藥情況,飲食情況,并記錄每日監測的血糖值,定期總結,并聯系護理人員及時修改護理方案,以幫助患者做好血糖控制。

3.3 協同心理護理

護理人員應與患者家屬共同分析患者的心理,告知家屬在照顧和督促患者的過程中應理解患者,耐心陪伴、安慰患者,并適當給予表揚。

3.4 協同隨訪管理

患者出院后,要求患者家屬督促患者按時按量服藥藥物或注射胰島素,做好足部護理,督促患者合理飲食和運動鍛煉。通過電話回訪、微信平臺等方式與醫護人員保持聯系,每日在家督促患者監測血糖2~4次,每月來我院糖尿病護理門診隨訪一次,每三個月檢測糖化血紅蛋白值一次,每周將家中監測的血糖值發布到微信平臺上。對患者出院后在家中出現的如低血糖癥狀、視物不清、排尿次數明顯增多等異常情況應及時觀察、來院處理。

4 討 論

老年糖尿病患者基礎疾病較多、治療依從性較差、自我管理能力較弱,心、腦、腎、眼等糖尿病相關并發癥的發生率較高,致殘和致死率較高。家庭是老年糖尿病患者出院后的主要治療和護理地點,家屬是最熟悉患者飲食、運動、用藥和心理情況的人。有研究表明[5]:家屬是糖尿病管理團隊中的重要角色,家屬的參與可幫助患者建立和堅持糖尿病的自我管理。本文將協同家屬護理管理模式應用于老年糖尿病患者中,通過鼓勵家屬參與到患者的疾病治療中,共同制定護理計劃,共同幫助患者改變不良生活方式,促進患者家屬在糖尿病的管理中發揮積極作用,有效控制了患者的代謝指標,提高了患者的生存質量。