鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)濱河西路工程設計方案比選

邢瑞新

(鄭州市市政工程勘測設計研究院,河南 鄭州 450046)

1 概述

鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)位于鄭州市東南部,是鄭州都市區(qū)南部新城的主要組成部分,其核心為鄭州新鄭國際機場。鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)作為中原經濟區(qū)和河南省的第一門戶、“三化”協調科學發(fā)展示范區(qū)以及全省經濟社會發(fā)展的核心增長極之一,通過復合產業(yè)的集聚和樞紐機場的建設,將極化鄭州市的核心地位,提升產業(yè)結構,提高核心競爭力,發(fā)揮其在中原城市群中的先導和帶動作用,成為中原經濟區(qū)聯動發(fā)展的引擎。該區(qū)域緊鄰鄭州機場高速、京港澳高速、鄭民高速、在建的機場至周口高速、商丘至登封高速以及新107國道線、102省道等,與鄭州站、鄭州東站(高鐵站)、國家鐵路集裝箱貨運站、國家干線公路物流港等有便捷的交通聯系。規(guī)劃范圍為:西至京港澳高速,北至雙湖大道(鄭民高速南側約2 km),東至S223改線(新107國道線東側約6 km),南至炎黃大道。規(guī)劃范圍面積約415 km2。

南水北調是緩解中國北方水資源嚴重短缺局面的重大戰(zhàn)略性工程。南水北調總干渠自鄭州航空港區(qū)至高新區(qū)約80 km,縱穿鄭州市城區(qū)。鄭州市南水北調總干渠兩側濱河道路工程東南起自鄭州航空港區(qū),西北止于鄭州高新技術產業(yè)區(qū),縱穿鄭州規(guī)劃城區(qū)全境。南水北調總干渠既是鄭州市區(qū)連接航空港區(qū)的生態(tài)紐帶,也是一條交通紐帶。鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)濱河西路工程南起四港聯動大道,北至林灣北路,項目全長25.920 km。

2 項目概況

濱河西路作為鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)渠西區(qū)域的城市快速路,其交通功能在路網中具有不可替代的重要性。濱河西路同四港聯動大道共同組成渠西環(huán)狀快速路網,并與四港聯動大道、省道102、迎賓大道、鄭少高速聯接線、林灣北路等5條快速路相交,與雁鳴路、鄭港十一路、航興路等17條城市主干路相交。道路東側的四港聯動大道(南端)、航興路、新港十一路、雁鳴路(南)、規(guī)劃S102、機場南路、迎賓大道、鄭港十一路、雁鳴路(北)、棗莊路、鄭港九路、鄭港六路、鄭港四路、鄭港三路、鄭港二路、龍中公路、林灣北路等17條道路跨南水北調總干渠的橋梁及引道均已建成竣工。濱河西路對實驗區(qū)整體路網交通流的轉運、疏導作用極為重要。

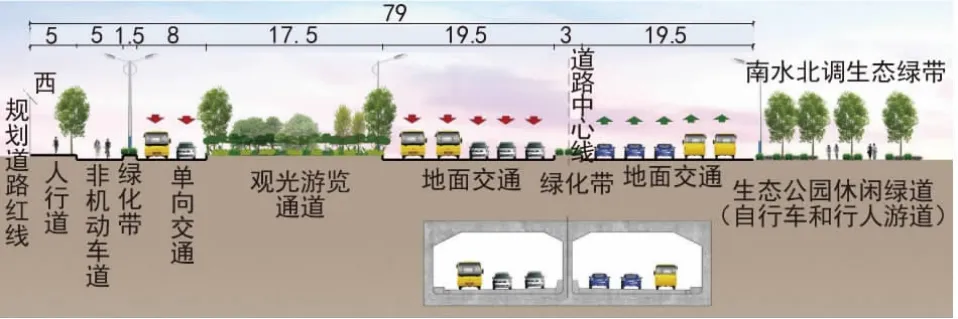

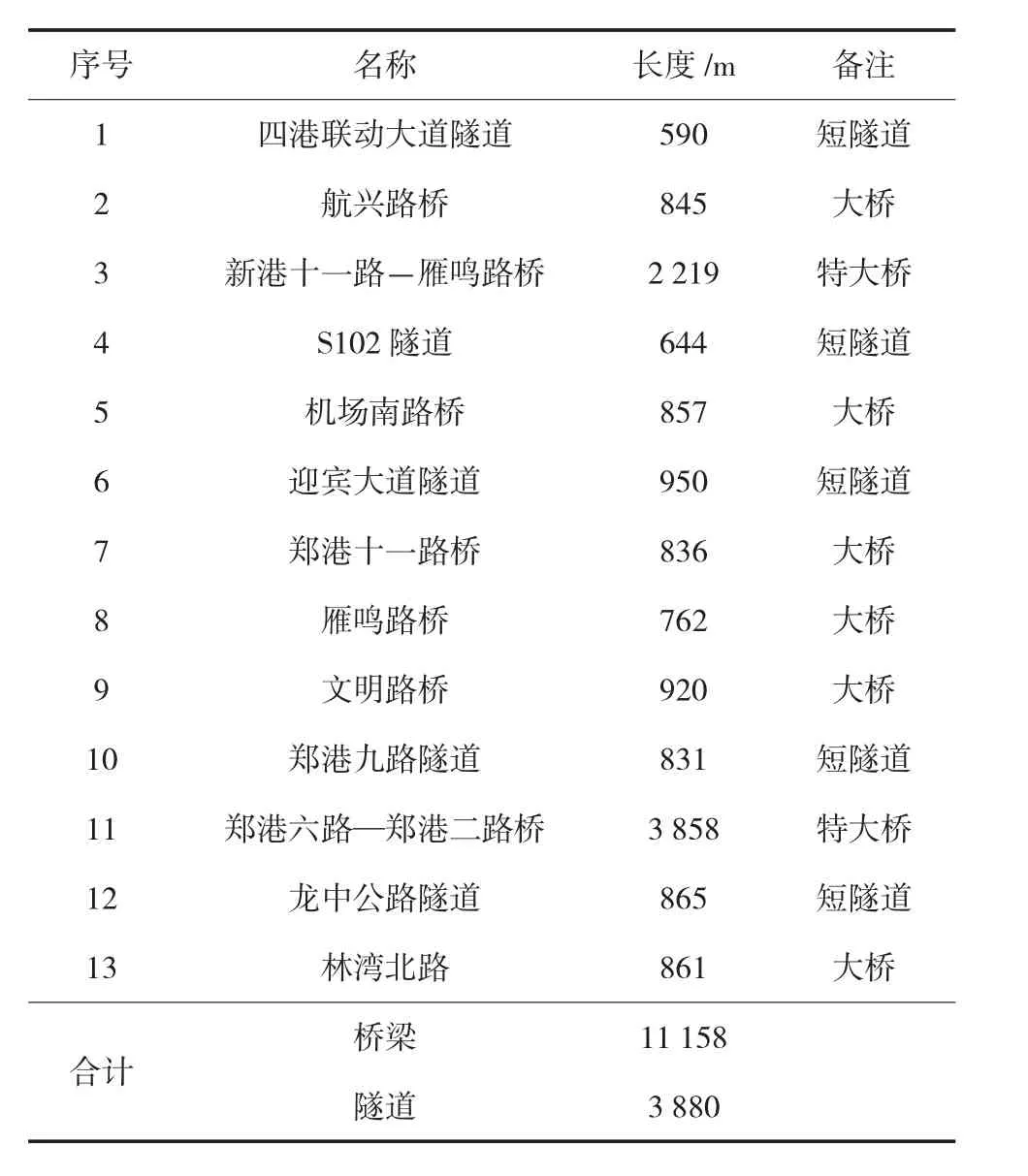

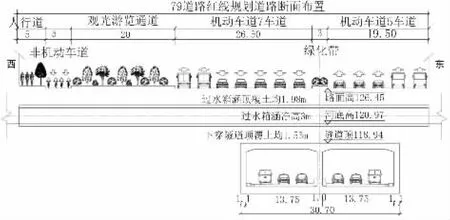

根據道路性質、功能,以及相交道路南水北調橋梁現狀,并考慮后期預留,確定濱河西路道路等級為城市快速路,以下穿隧道為主要形式。道路規(guī)劃橫斷面為:79 m(紅線)+5 m(人行道)+5 m(非機動車道)+1.5 m(綠化帶)+8 m(輔道)+17.5 m(觀光游覽通道)+19.5 m(快車道)+3 m(綠化帶)+19.5 m(快車道)。地面道路為雙向10車道,地下隧道采用雙向6車道。地下隧道橫斷面布置為:30.7 m(隧道)+1.1 m(隧道側墻)+13.75 m(隧道快車道)+1 m(隧道中墻)+13.75 m(隧道快車道)+1.1 m(隧道側墻)。圖1為道路規(guī)劃橫斷面。

圖1 道路規(guī)劃橫斷面(單位:m)

規(guī)劃快速系統(tǒng)包含7處下穿隧道,其中短隧道3處,長隧道3處,特長隧道1處。

針對規(guī)劃方案中機場核心區(qū)特長隧道建設投資較大,以及后期管養(yǎng)、安全運營等方面存在的問題,統(tǒng)籌考慮城市景觀,進一步對方案進行深入研究,提出4組方案進行綜合比選。

3 總體方案比選

濱河西路原規(guī)劃方案為長隧道方案。項目采用4個方案進行方案綜合比選,分別為:原規(guī)劃長隧道方案(方案一)、短隧道方案(方案二)、高架橋方案(方案三)、橋隧結合方案(方案四)。

3.1 方案一:原規(guī)劃長隧道方案

原規(guī)劃快速系統(tǒng)包含7處下穿隧道(見表1)。短隧道3處,分別為:四港聯動大道隧道總長590 m,航興路隧道總長667 m,林灣北路隧道總長860 m;長隧道3處,分別為:新港十一路至雁鳴路隧道總長2 090 m,鄭港六路至鄭港四路隧道總長1 603 m,鄭港三路至龍中路隧道總長2 658 m;特長隧道1處,為機場核心區(qū)特長隧道,總長11.7 km。

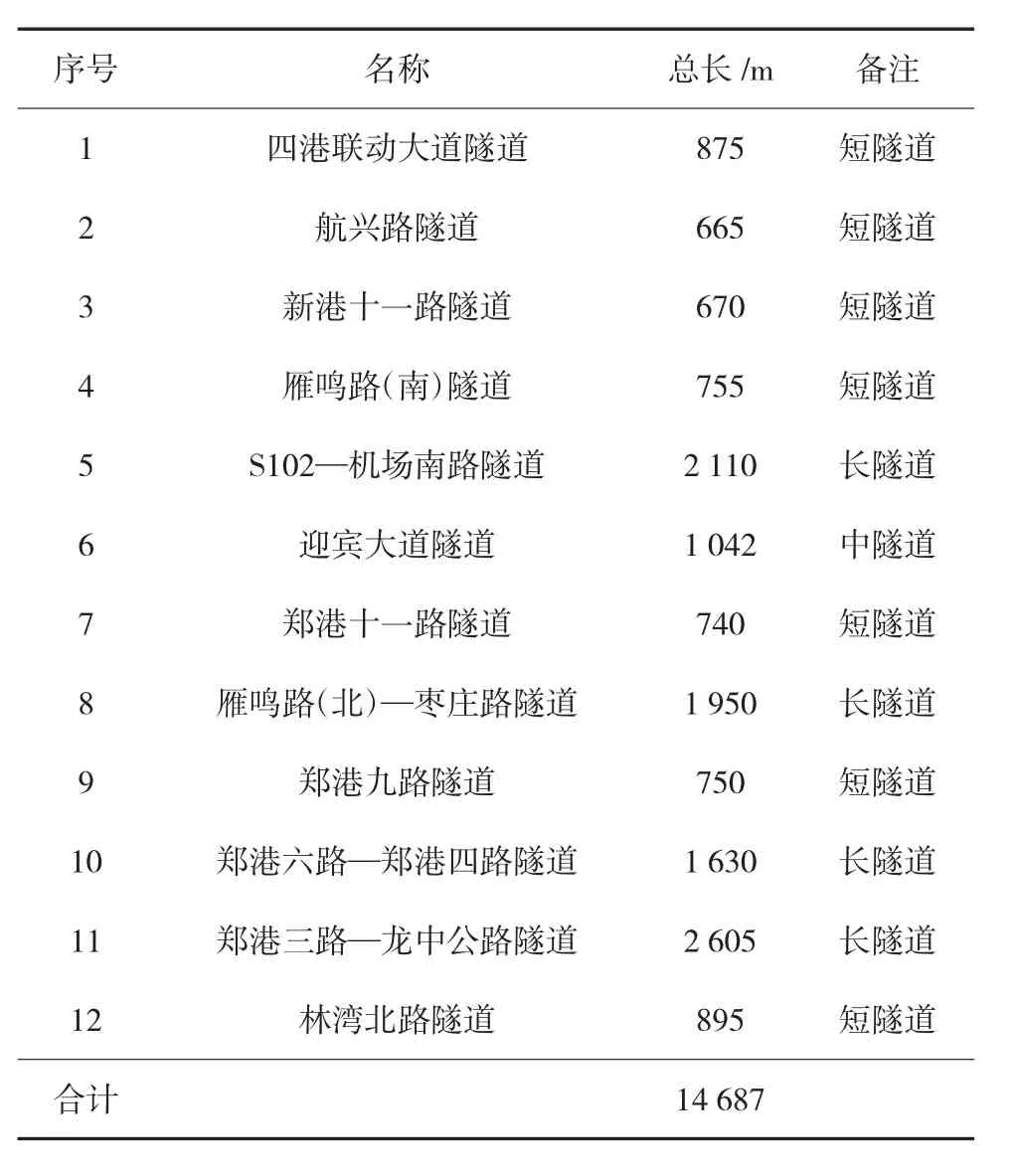

3.2 方案二:短隧道方案

方案二包含12處下穿隧道(見表2)。短隧道7處,分別為:四港聯動大道隧道總長875 m,航興路隧道總長665 m,新港十一路隧道總長670 m,雁鳴路(南)隧道總長755 m,鄭港十一路隧道總長740 m,鄭港九路隧道總長750 m,林灣北路隧道總長895 m;長隧道4處,分別為:S102至機場南路隧道總長2 110 m,雁鳴路(北)至棗莊路隧道總長1 950 m,鄭港六路至鄭港四路隧道總長1 630 m,鄭港三路至龍中路隧道總長2 605 m;中隧道1處,為迎賓大道隧道,總長1 402 m。

表1 方案一隧道設置一覽表

表2 方案二隧道設置一覽表

3.3 方案三:高架橋方案

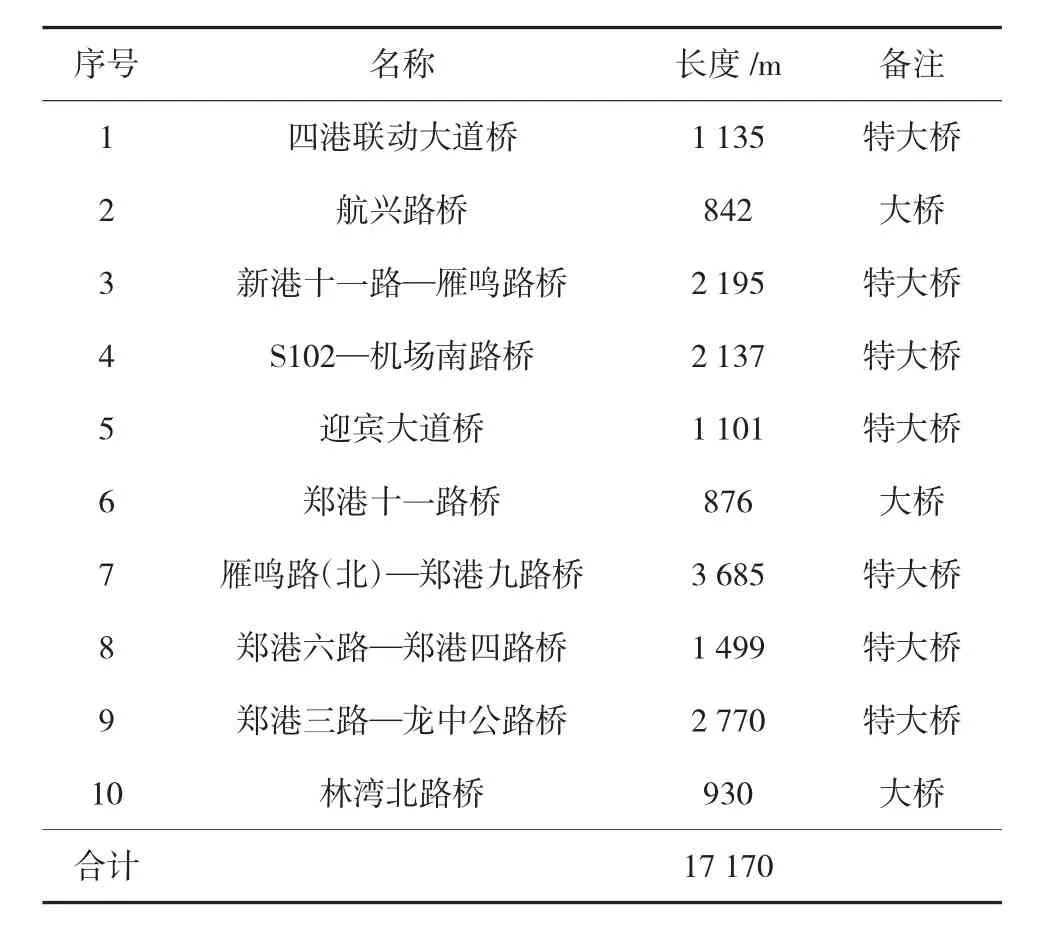

將下穿隧道改為高架橋方案,全線共設置高架橋10處,長度合計約17 km。高架橋為雙向6車道,引坡段匝道為單向2車道,高架橋間地面主線按雙向10車道布置(見圖2)。

圖2 高架橋方案道路橫斷面(單位:m)

高架橋梁段地面道路標準斷面布置型式為:82 m(紅線)+5 m(人行道)+5 m(非機動車道)+1.5 m(邊綠化帶)+7.5 m(單向交通輔道)+15 m(觀光游覽通道)+20 m(機動車道)+8 m(中央綠化帶)+20 m(機動車道)。

工程全線共設置大橋3座,分別為:航興路橋總長842 m,鄭港十一路橋總長876 m,林灣北路橋總長930 m;設置特大橋7處,分別為:四港聯動大道橋總長1 135 m,新港十一路至雁鳴路橋總長2 195 m,S102至雁鳴路橋總長2 137 m,迎賓大道橋總長1 101 m,雁鳴路(北)至鄭港九路橋總長3 685 m,鄭港六路至鄭港四路橋總長1 499 m,鄭港三路至龍中路橋總長2 770 m。表3為方案三橋梁設置一覽表。

表3 方案三橋梁設置一覽表

3.4 方案四:橋隧結合方案

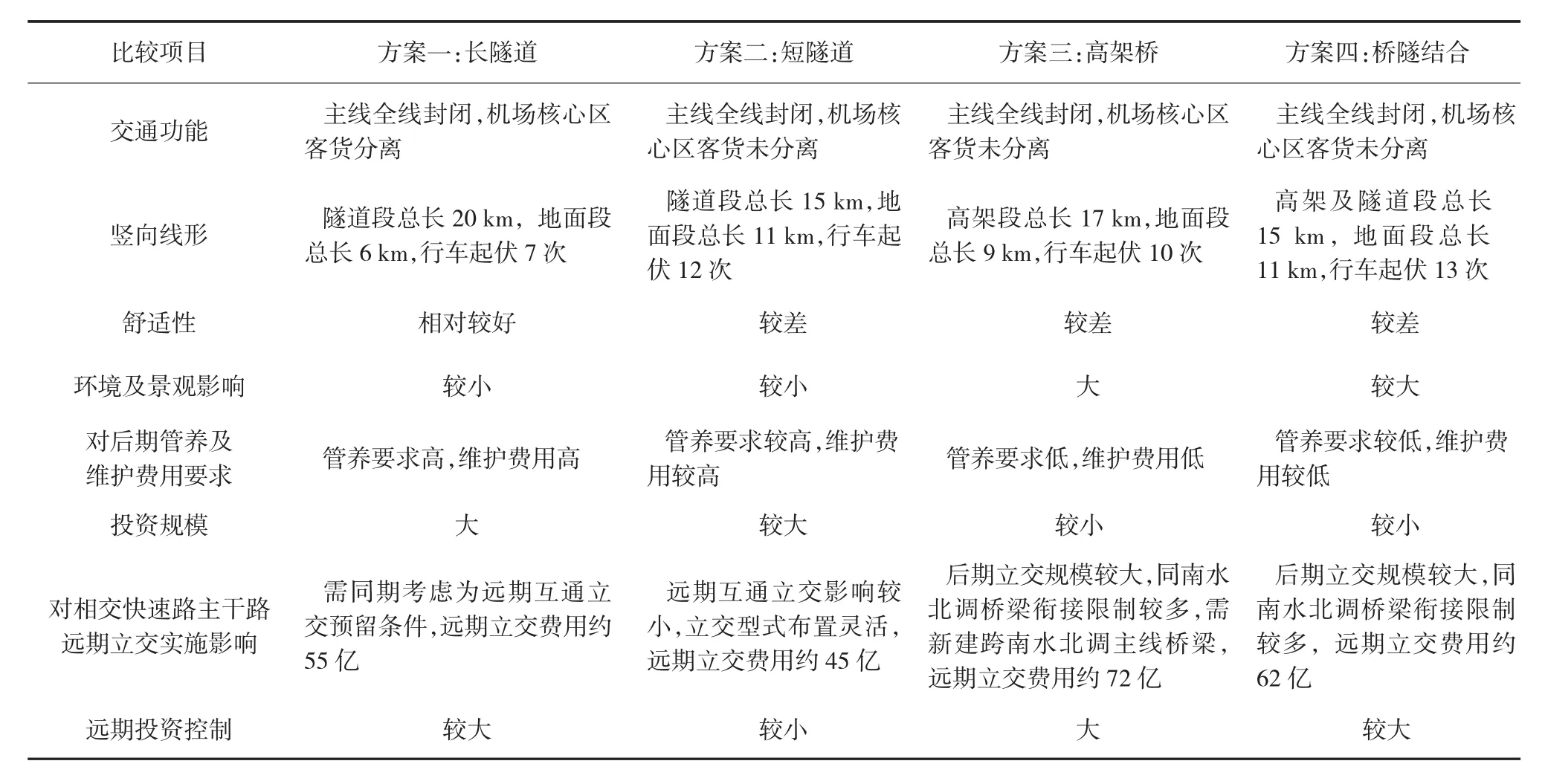

工程全線共設置隧道5處,分別為:四港聯動大道隧道總長590 m,S102隧道總長644 m,迎賓大道隧道總長950 m,鄭港九路隧道總長831 m,龍中公路隧道總長865 m;設置高架橋8座,分別為:航興路高架橋全長845 m,新港十一路至雁鳴路高架橋全長2 219 m,機場南路高架橋全長857 m,鄭港十一路高架橋全長836m,雁鳴路高架橋全長762 m,文明路高架橋全長920 m,鄭港六路至鄭港二路高架橋全長3 858 m,林灣北路高架橋全長861 m。表4為方案四橋隧設置一覽表。

3.5 方案比選

以上4組方案均可滿足主線交通快速、安全、連續(xù)通行的功能要求,在投資規(guī)模、道路線形、管養(yǎng)維護、近遠期結合等方面存在差別。

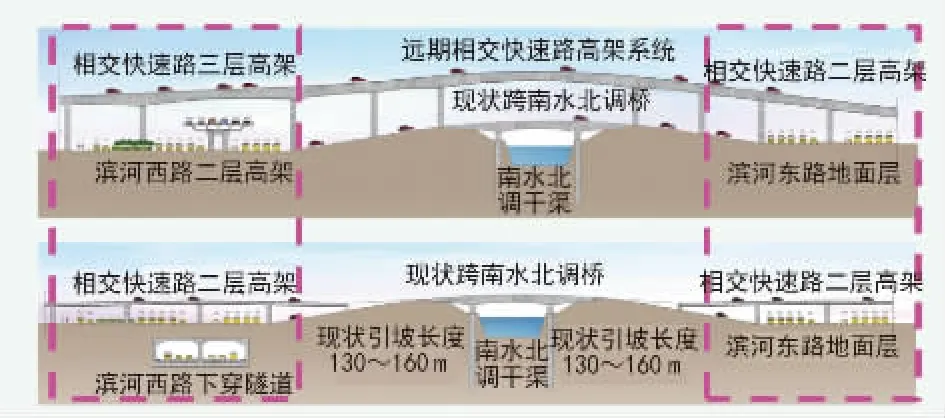

濱河西路與四港聯動大道、S102、迎賓大道、鄭少高速聯絡線、龍中公路等5條規(guī)劃快速路相交,遠期需要考慮建設互通立交。本次按照濱河西路下穿隧道和高架橋方案,分別對遠期立交型式、用地控制、交通組織、分期建設等方面進行分析研究。圖3為濱河西路高架與隧道方案比選圖。

表4 方案四橋隧設置一覽表

圖3 濱河西路高架與隧道方案比選圖

現狀南水北調橋梁均高于濱河西路和濱河東路3~4 m,下穿隧道方案充分利用濱河西路地下空間供南北向主線交通通行,為遠期相交快速路上跨濱河西路提供了充分空間。若本次濱河西路采用高架橋方案,則遠期相交快速路上跨時則需采用大跨徑結構作為立交三層,架空高度較高,向東無法利用現狀南水北調橋梁,需要新建跨南水北調橋梁滿足通行要求,造成現狀南水北調橋利用率較低,整體立交規(guī)模加大。故在規(guī)劃快速路口采用濱河西路下穿方案,對遠期互通立交建設影響較小,立交型式布置也較為靈活。表5為方案比較表。

表5 方案比較表

經分析研究以及專家評審,認為隧道方案用地規(guī)模小,對環(huán)境及景觀影響較弱,有利于南水北調水源保護,易與現狀南水北調橋銜接,且與遠期立交型式銜接較為靈活。同時,考慮特長隧道在運營期間費用較高,且在安全運營方面具有一定風險,最終采用方案二(短隧道方案)作為推薦方案。

馬克思主義唯物史觀的人民群眾觀則也強調人本思想的重要性。認為人民群眾是實踐的主體,是歷史的創(chuàng)造者,是社會變革的決定性力量,要求堅持“從群眾中來,到群眾中去”的群眾路線,一切為了群眾,一切依靠群眾。

4 主要節(jié)點方案

4.1 苑陵故城節(jié)點方案

苑陵故城為第7批全國文物重點保護單位。濱河西路道路紅線進入苑陵故城二類建設控制地帶約1 330 m,進入文物保護范圍654 m,進入一類建筑控制地帶約276 m(見圖4)。

圖4 苑陵故城與濱河西路位置圖

《河南省新鄭市苑陵故城遺址文物保護規(guī)劃》中規(guī)定:一類建設控制地帶為禁建區(qū),限制農業(yè)耕作、種植等擾土深度為0.4 m;二類建設控制地帶為空港區(qū)公共綠地區(qū),可建設少量對文物進行展示利用的服務設施和管理設施。其建筑應控制體量并與環(huán)境協調,建筑檐口高度6 m。

根據文物保護法的相關規(guī)定,并結合《河南省新鄭市苑陵故城遺址文物保護規(guī)劃》,經與文物保護部門溝通,在規(guī)劃方案的基礎上,對濱河西路苑陵故城遺址段進行短隧道、大跨度橋梁等多種方案比選。架設橋梁方案需要在二類建設控制用地內進行樁基礎施工,通過比較,認為短隧道和地面道路相結合的方案對地下文物影響最小,優(yōu)勢明顯,因此作為推薦方案。

4.2 與快速路相交節(jié)點方案

濱河西路與5條快速路相交,分別為四港聯動大道、省道102、迎賓大道、鄭少高速聯接線、林灣北路,規(guī)劃設置互通式立交。近期設置隧道通過,預留立交匝道與后期相交道路快速化系統(tǒng)相連接。

由于濱河西路緊臨南水北調總干渠,南水北調一級水源保護線范圍內不宜修建匝道橋,因此,立交選型時考慮匝道沿濱河西路北側(西側)布置。

4.3 相鄰南水北調橋梁處節(jié)點方案

設計及實施時,濱河西路交叉口均進行預留,以方便后期濱河西路實施時順接處理。本次設計,四港聯動大道(南端)、省道102、迎賓大道、鄭港九路及林灣北路采用立交形式與現狀南水北調干渠橋進行銜接。

其他12座南水北調已建橋梁引坡,本次濱河西路設計時,均按照平交路口進行完整設計,與已建南水北調橋梁引坡做好順接處理,以發(fā)揮已建橋梁的應有功能。交叉口縱坡度控制在3%之內,不能滿足時適當調整交叉口設計標高,以保證交叉口行車安全及舒適性。

4.4 與蘭河橋相交節(jié)點方案

圖5 現狀蘭河橋與隧道位置關系圖(單位:m)

由上述3項工程位置圖可知:

(1)東半幅跨河橋梁與新建下穿隧道位置沖突,需予以拆除。隧道建設完成后,若需補建東半幅橋,則需在隧道頂部設置橋墩支撐,易對隧道造成安全隱患,且此問題不易處理。

(2)西半幅跨河橋梁下部樁基與新建下穿隧道外墻距離僅為2.05 m,隧道開挖施工時,對橋梁安全影響較大,若予以保留,需采取相應加固措施,并需改造上部車道布置,以滿足濱河西路通行要求。

(3)西半幅跨河橋梁保留后,游覽觀光通道寬度僅余4.7 m,不便于遠期架設觀光通道高架橋,且與濱河西路車道位置最大偏差15 m,需提前進行長距離順接,造成行車不適,易引發(fā)安全事故。為解決西側非機動車及行人的通行需求,需新建約10 m寬的西側輔道橋一座。

綜合上述分析,本次方案將現狀跨河橋梁全部予以拆除。為最大限度降低新建節(jié)點工程對下穿隧道的影響,并一次性解決西側非機動車及行人的通行需求,確定此節(jié)點方案為在新建隧道上方建設過水箱涵。圖6為蘭河橋改造方案與隧道位置關系圖。

圖6 蘭河橋改造方案與隧道位置關系圖(單位:m)

5 結語

目前,濱河西路下穿隧道主體結構已經基本完工,配套設施及地面道路正在施工中。濱河西路的建成,將為實驗區(qū)未來打通一條南北向交通主通道,可極大地分擔四港聯動大道過多的城區(qū)交通以及過境公路交通,確保實驗區(qū)交通體系高效、穩(wěn)定運轉,為實驗區(qū)的高速發(fā)展提供有力的支撐。