魚產(chǎn)品摻假鑒別技術(shù)研究進展

王之瑩,李婷婷,張桂蘭,劉 瑞,陳愛亮*

(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所,北京 100081)

隨著社會的發(fā)展、居民生活水平的提高,全球?qū)λa(chǎn)品的需求不斷增加,水產(chǎn)品的人均消費量從2010—2012年的18.9 kg預(yù)計將增加到2022年的20.7 kg[1]。2017年世界水產(chǎn)品大會指出,到2050年,需要生產(chǎn)多于目前50%產(chǎn)量的水產(chǎn)品才能維持人類對水產(chǎn)品的基本消費需求[1]。中國作為漁業(yè)大國,占有世界水產(chǎn)品生產(chǎn)總量的1/3,僅2016年的水產(chǎn)品總消費量就達6 813萬 t[2]。但與此同時,水產(chǎn)品摻假的現(xiàn)象層出不窮。

水產(chǎn)品造假可以以多種形式出現(xiàn),也可以在漁業(yè)供應(yīng)鏈的任何階段出現(xiàn)。這種行為的發(fā)生可能是無意的,由于不同魚類在不同地區(qū)的叫法不同,或者魚類之間存在近緣關(guān)系,引起混淆的機率較大。然而,一些不法商販利用許多魚類在外觀、味道和質(zhì)地方面的相似性,用較低商業(yè)價值的物種來代替較高價值的物種,以賺取高額的利潤。消費者在不知情或者不能辨別的情況下,以較高的價格購買相對廉價的假冒食品。這種以假充好、名不副實的現(xiàn)象不僅擾亂了市場秩序,更極大地損害了消費者的利益甚至健康。因此,建立準(zhǔn)確、靈敏、快速的魚類摻假鑒別方法,對保障魚肉及魚產(chǎn)品安全、維護消費者權(quán)益都具有重要的現(xiàn)實意義。

本文綜述了部分魚產(chǎn)品的摻假現(xiàn)狀,討論常用的幾類魚產(chǎn)品摻假檢測技術(shù),包括無損檢測技術(shù)、蛋白質(zhì)分析技術(shù)和核酸分析技術(shù)三大類,并舉例這些技術(shù)在魚產(chǎn)品中的應(yīng)用,以及指出其有效性和局限性,期望為水產(chǎn)品摻假鑒別提供技術(shù)參考。

1 魚產(chǎn)品摻假現(xiàn)狀

魚產(chǎn)品摻假在世界各國普遍存在。Wong等[3]發(fā)現(xiàn),在北美洲市場,3/4的“紅鯛魚”被其他魚類代替,白金槍魚被羅非魚摻假,大西洋比目魚被標(biāo)為阿拉斯加大比目魚。Naaum等[4]指出,在加拿大市場鯊魚造假情況最嚴(yán)重,幾乎接近100%;7/9的鯛魚實際為羅非魚。Selda等[5]的研究表明,阿拉斯加鱈魚、黃鰭金槍魚、鮭魚等海產(chǎn)品在德國存在嚴(yán)重的標(biāo)簽與實物不符現(xiàn)象。Cawthorn等[6]研究發(fā)現(xiàn)南非市場的灰鯖鯊、鯡魚、紅鯛魚等造假情況不容忽視。在中國,李新光[7]調(diào)查市場發(fā)現(xiàn),大西洋鮭魚經(jīng)常被太平洋鮭魚或者虹鱒魚代替,鱈魚經(jīng)常被油魚代替。可見,魚產(chǎn)品造假現(xiàn)象在世界范圍內(nèi)都不容忽視。

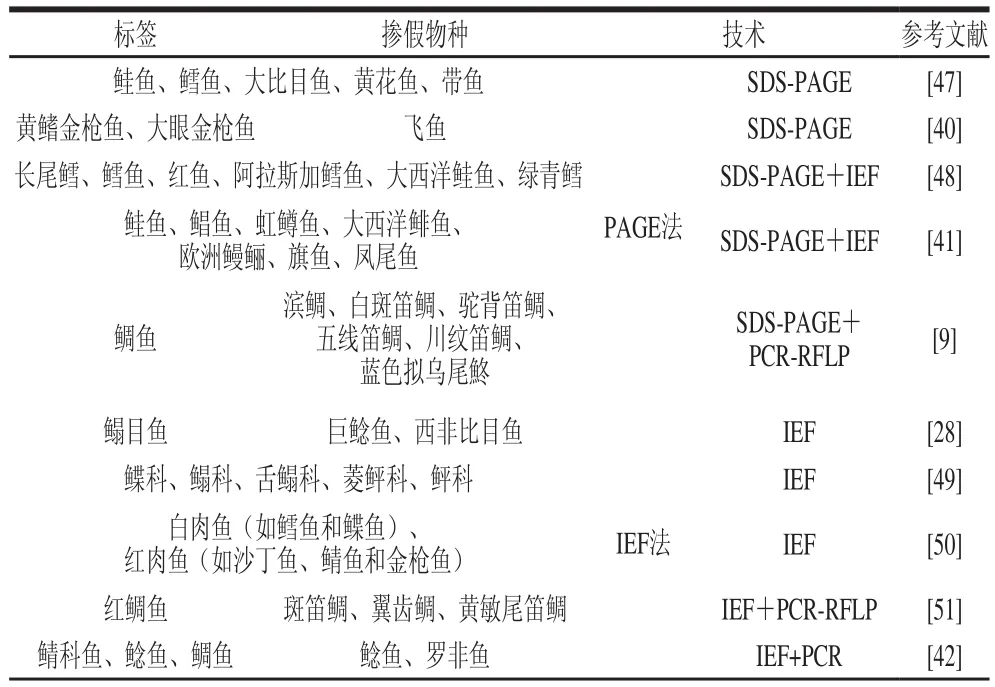

我國雖為水產(chǎn)品出口大國,但是由于地理原因,很多品種魚的產(chǎn)量受到限制,雖然不斷引進新品種的魚類,養(yǎng)殖技術(shù)也得到迅速發(fā)展,但遠遠不能滿足消費需求,更加滋生了魚產(chǎn)品摻假現(xiàn)象的發(fā)生。常見的有鰹魚代替金槍魚、油魚代替鱈魚、虹鱒魚代替挪威三文魚等。本文找出市場上常見的幾類易摻假的魚種,對魚產(chǎn)品的摻假現(xiàn)狀進行簡單統(tǒng)計(表1)。

表1 常見的易摻假魚種類Table 1 Common adulterated fish species

2 魚及魚產(chǎn)品摻假鑒別方法

傳統(tǒng)的真?zhèn)舞b別主要依據(jù)形態(tài)學(xué)(如外形、顏色等)、氣味和口感等感官指標(biāo)來進行,但對于加工過的魚產(chǎn)品或者近緣魚種,其真?zhèn)舞b定與評價就顯得非常困難。隨著科技的發(fā)展,仿生感官評價學(xué)、光譜和色譜學(xué)以及基于蛋白質(zhì)和DNA的鑒別技術(shù)逐漸進步,可以從品種、營養(yǎng)組分的差異,系統(tǒng)地對魚產(chǎn)品進行摻假鑒別。目前的檢測方法主要以蛋白質(zhì)、DNA為檢測對象,具體分為無損檢測分析方法、基于蛋白質(zhì)的分析方法和基于核酸的分析方法。

2.1 無損檢測分析方法

無損檢測分析方法是在不損害或不影響被檢測對象的情況下,利用樣品內(nèi)部對光、電、磁等的變化,以物理或者化學(xué)方法,借助現(xiàn)代化設(shè)備,對樣品進行性質(zhì)、結(jié)構(gòu)等檢測。主要包括生物傳感器技術(shù)、光譜法、電磁波法、質(zhì)譜法。

2.1.1 生物傳感器技術(shù)

生物傳感器是一種將生物敏感材料作為識別元件,利用適當(dāng)?shù)睦砘瘬Q能器將濃度轉(zhuǎn)化為電信號的分析工具。其基本原理為:待測物質(zhì)與分子識別元件特異性結(jié)合,如抗原抗體的結(jié)合,通過生物化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生的生物學(xué)信息被理化換能器轉(zhuǎn)換為定量處理的光信號或電信號,再被信號放大裝置放大、輸出,從而分析待測物質(zhì)的濃度。生物傳感器常用于魚產(chǎn)品新鮮度的分析。Rudnitskaya等[29]基于一系列生物傳感器對不同化合物中的選擇性和敏感性不同的原理,使用電子舌對新鮮魚、貯藏于冰箱中的和貯藏于室溫下的變質(zhì)魚進行區(qū)分。在研究中,將每個傳感器置于塑料探針上,將魚樣品在蒸餾水中攪碎,再對樣品進行檢測。在主成分分析(principal component analysis,PCA)中,使化學(xué)信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,根據(jù)主元得分PC2的不同,區(qū)分出魚的新鮮度。生物傳感器具有選擇性高、特異性好、分析速度快、靈敏度高等優(yōu)點,但其難以進行物種間的鑒別。

2.1.2 光譜法

光譜法中較常用的為紅外光譜,如近紅外光譜和拉曼光譜,是一種無損檢測技術(shù),在肉類鑒別中被廣泛應(yīng)用。利用光譜法不僅可以實現(xiàn)快速簡便的摻假檢測,還可以確定魚產(chǎn)品中摻假的種類和數(shù)量。紅外光譜是波長780~2 526 nm的電磁波,在此范圍內(nèi),不同的化合物存在特定的基團信息特征,根據(jù)近紅外吸收峰的位置、吸收強度等特征,實現(xiàn)化合物的定性定量分析。Gayo等[30]利用近紅外光譜對藍蟹(10%~90%摻假遠洋梭子蟹)的摻假情況進行分析。梭子蟹較為普遍,常用來摻假藍蟹。由于梭子蟹的含水量高于藍蟹,對近紅外光譜的吸光度進行分析,發(fā)現(xiàn)無摻假的蟹肉具有更高的吸光度,隨著摻假比例的增加,每個波長上的吸光度都會下降。經(jīng)一階導(dǎo)數(shù)等方法處理數(shù)據(jù)后,利用偏最小二乘法和主成分回歸法建立回歸模型,從而實現(xiàn)摻假定量分析。拉曼光譜由分子的振動或轉(zhuǎn)動獲得其結(jié)構(gòu)、對稱性等分子信息,利用化學(xué)鍵的幾種獨特的振動模式辨別基團種類,從而實現(xiàn)對樣品的定性定量分析。Ra?kovi?等[31]在Marquardt等[32]的研究基礎(chǔ)上,通過拉曼光譜(波長532 nm的激光、10 s的采集時間)對12 種不同的冷凍魚片(鱈魚、鯡魚、鮭魚類、鱸魚、鯰魚、金槍魚)進行分類。通過測定魚片中的蛋白質(zhì),分析2 800~3 050 cm-1區(qū)域(CH拉伸區(qū)域)和500~1 800 cm-1區(qū)域(指紋區(qū)域),再對光譜進行化學(xué)計量法分析,找出魚類之間的相似性,將12 種魚類分成3 類:CA組、淡水魚組、海水魚組。其中CA組包括鮭魚類,淡水魚組包括鱸魚和鯰魚,海水魚包括鯡魚、金槍魚和鱈魚。

2.1.3 電磁波法

基于電磁學(xué)特性的檢測方法主要為核磁共振波譜(nuclear magnetic resonance,NMR)技術(shù)。NMR技術(shù)即在強磁場中,具有磁性的原子核存在不同能級,用特定頻率的電磁波照射樣品,當(dāng)電磁波能量等于能級差時,誘導(dǎo)能級之間發(fā)生躍遷,產(chǎn)生共振譜,可用于測定分子中某些原子的數(shù)目、類型和相對位置。在食品分析檢測中,由于氫原子具有固定的磁矩,而且廣泛存在于食品原料及成品中,因此主要根據(jù)氫核的弛豫時間會隨著食品的組成成分、溫度、水分含量等因素的變化而改變的性質(zhì)來判斷食品內(nèi)部的信息變化。NMR廣泛用于定量分析魚產(chǎn)品的純度,是一種簡單、快速和高分辨率的定量技術(shù)。Standal等[33]研究了東北極鱈魚和挪威沿海鱈魚、以及黑線鱈、綠青鱈和綠鱈中的脂類,用13C NMR法觀察了5 種魚的甘油區(qū)域和羰基區(qū)域中磷脂酰膽堿和磷脂酰乙醇胺的立體特異性分布的差異。對13C NMR的數(shù)據(jù)經(jīng)過多元分析(PCA、線性判別分析、貝葉斯信念網(wǎng)絡(luò)分類分析)發(fā)現(xiàn)PCA的3 個PC值分別占數(shù)據(jù)集方差的36%、9%和9%;而在貝葉斯信念網(wǎng)絡(luò)分類分析中,以16 個最重要的化學(xué)位移作為變量(172.81、26.56、33.96、29.31、25.61、29.29、128.02、29.14、128.60、70.77、29.32、28.04、128.27、29.11、25.32、127.54 mg/kg)從而實現(xiàn)了對5 種近緣魚種的正確分類。

2.1.4 質(zhì)譜法

質(zhì)譜法是使試樣中各組分電離生成不同質(zhì)荷比的離子,不同質(zhì)荷比的離子聚焦在不同的點上,分別聚焦而得到質(zhì)譜圖,檢測化合物和元素組成,不僅可以得到相對分子質(zhì)量,還能分析被測物質(zhì)的結(jié)構(gòu)信息,具有較高的靈敏度和分辨率。質(zhì)譜法可以進行有效的定性分析,但在有機物定量分析時要經(jīng)過復(fù)雜的分離純化操作,而色譜對有機化合物是一種有效的分離和分析方法,反之定性分析則比較困難,因此兩者的有效結(jié)合能更好地實現(xiàn)定性定量分析。在這一理論的基礎(chǔ)上,Maasz等[34]驗證了激光解吸電離-飛行時間質(zhì)譜法鑒定近緣物種之間的適用性。其將質(zhì)譜信息與化學(xué)計量數(shù)據(jù)分析相結(jié)合,樣品經(jīng)過光解吸電離-飛行時間質(zhì)譜后對質(zhì)譜圖進行回歸分析,根據(jù)不同魚的質(zhì)荷比不同,再通過多元聚類分析以及自組織映射數(shù)學(xué)分析工具的驗證,對鰻形目、鱸形目和鯉科目的8 種魚進行了種類鑒別和性別鑒定。

上述方法均屬于無損檢測技術(shù),已經(jīng)被大量實驗證明其可利用性,可以用于魚產(chǎn)品的質(zhì)量評估、分級、摻假等鑒定,具有避免破壞樣品、重復(fù)性好、檢測速度快等優(yōu)點[35]。但無損檢測也存在一定的局限性:如生物傳感器由于生物結(jié)構(gòu)的易變性,穩(wěn)定性不好,需要提高選擇性和精確度,更需要進一步發(fā)展實現(xiàn)物種的鑒別。光譜技術(shù)的限制性在于對檢測人員的技術(shù)要求較高,需要在數(shù)據(jù)處理方面具有良好的基礎(chǔ)。近紅外光譜主要依賴于所采用參考方法的可靠性,拉曼光譜的固有因素如干擾生物熒光以及激光產(chǎn)生的一些熱量可能會影響測量的有效性,因此光譜技術(shù)需要提高靈敏度及選擇性。NMR雖然已經(jīng)作為一種成熟的技術(shù)在各個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛的應(yīng)用,但相較于色譜、光譜等檢測效率高且檢出限低的方法,NMR的檢測結(jié)果多為定性或者半定量;同時,如何將高場NMR應(yīng)用到食品摻假檢測領(lǐng)域也是新的技術(shù)挑戰(zhàn)。質(zhì)譜法雖然具有高靈敏度、高通量、專一的結(jié)構(gòu)信息等優(yōu)點,但通常需要與色譜聯(lián)用才能發(fā)揮更大的作用,且儀器造價較高、需要專業(yè)技術(shù)人員分析。總地來說,隨著科技的發(fā)展,無損檢測技術(shù)必將向著簡單、便攜、高特異性、高靈敏度的方向發(fā)展。

表2對常用魚產(chǎn)品摻假鑒別的無損檢測技術(shù)進行了總結(jié)。

表2 魚產(chǎn)品摻假鑒別的無損檢測技術(shù)Table 2 Non-destructive testing technologies for identification of adulterated fish products

2.2 蛋白質(zhì)分析方法

蛋白質(zhì)是生命的物質(zhì)基礎(chǔ),不同物種的肌肉組成擁有特定的氨基酸序列、組成成分以及蛋白質(zhì)三維結(jié)構(gòu),特別適用于物種鑒別。大多數(shù)來自魚類和海鮮的過敏原是熱穩(wěn)定的蛋白質(zhì),在一定程度上可以抵抗消化,主要的魚類過敏原小白蛋白在許多魚類肌肉的肌漿中含量很高。常用的蛋白質(zhì)分析方法包括以蛋白質(zhì)條帶為基礎(chǔ)的電泳法、以抗原抗體特異性反應(yīng)為基礎(chǔ)的免疫學(xué)技術(shù)、以蛋白質(zhì)的特征組分為基礎(chǔ)的色譜分析法。

2.2.1 電泳法

電泳法是可溶性蛋白質(zhì)在電場的作用下向著與其電性相反的電極移動,根據(jù)移動速度不同達到分離效果的技術(shù)。隨著基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)的發(fā)展,許多新的電泳技術(shù)也隨之孕育而生,使得DNA及蛋白質(zhì)在分離和測量方法上有了更精確的提高,同時也為物種鑒別提供了更有利的工具。常用于檢測的方法有聚丙烯酰胺凝膠電泳(polyacrylamide gelelectrophoresis,PAGE)、等電聚焦電泳(isoelectric focusing,IEF)、毛細管電泳(capillary electrophoresis,CE)。

2.2.1.1 聚丙烯酰胺凝膠電泳法

PAGE以聚丙烯酰胺凝膠作介質(zhì)來分離蛋白質(zhì)和寡核苷酸,包括非變性PAGE和十二烷基硫酸鈉(sodium dodecyl sulfate,SDS)-PAGE兩種。非變性PAGE在電泳的過程中依據(jù)蛋白質(zhì)的分子質(zhì)量大小、形狀及其電荷量而逐漸呈梯度分開。SDS-PAGE僅根據(jù)蛋白質(zhì)分子質(zhì)量的不同將蛋白質(zhì)分開。Goienetxe等[40]從煮熟的和鮮活的黃鰭金槍魚、大眼金槍魚和鰹魚中提取L-組織蛋白酶、水溶性蛋白和總蛋白組分,在聚丙烯酰胺凝膠中以200 V的電壓電泳1 h,電泳后用考馬斯亮藍或者銀染法將凝膠染色。利用銀染法對低分子質(zhì)量蛋白質(zhì)條帶區(qū)域進行分析,發(fā)現(xiàn)3 種魚在該區(qū)域顯示出不同的條帶。利用考馬斯亮藍染色的凝膠在10~15 kDa處發(fā)現(xiàn)總蛋白提取物顯示出有差異的條帶,在25 kDa處發(fā)現(xiàn)3 種魚的組織蛋白酶條帶明顯不同,在43 kDa處條帶可以看出不同物種的水溶性蛋白存在區(qū)別。SDS-PAGE通常與其他技術(shù)聯(lián)用,以達到更高的分辨能力和靈敏度。Sotelo等[41]通過SDS-PAGE和IEF分析可溶性肌肉蛋白,對7 種鮮魚和熏魚產(chǎn)品(鮭魚、鯧魚、鱒魚、大西洋鯡魚、歐洲鰻魚、劍魚和鳳尾魚)進行測定。發(fā)現(xiàn)在SDS-PAGE圖譜上,鯡魚和鰻魚僅顯示低分子質(zhì)量區(qū)域(14 kDa)的蛋白質(zhì)條帶,而鱒魚和鮭魚的蛋白質(zhì)圖譜相似。IEF可以獲得更多的特異性蛋白條帶和更清晰的模式圖像,且不同種類和處理方式魚蛋白質(zhì)的條帶不同。

2.2.1.2 等電聚焦法

IEF是利用兩性電解質(zhì)在凝膠內(nèi)制造一個pH值梯度,根據(jù)蛋白質(zhì)的等電點不同,每種蛋白質(zhì)分別聚焦在等于其等電點相應(yīng)的pH值位置上,形成分離的蛋白質(zhì)區(qū)帶。Kappel等[28]調(diào)查了德國4 座城市24 家餐館的47 種鰨目魚樣品,以肌漿蛋白的IEF法測定零售樣品。在IEF凝膠的陽極發(fā)現(xiàn)具有穩(wěn)定性和特異性的白蛋白,同時對于烹飪后的鰨目魚,在等電點(5.2~5.3之間)發(fā)現(xiàn)特異性條帶。將真實樣品與代替樣品相比較,清楚地顯示鰨目魚具有特異性的白蛋白條帶。實際樣品檢測的結(jié)果表明50%的餐館銷售摻假的鰨目魚,鰨目魚的總摻假率為2.9%,同時找出常見的摻假種類為鯰魚和西非比目魚。在此基礎(chǔ)上,IEF同樣常與其他技術(shù)聯(lián)用以確定其可行性,提高檢測的靈敏度和準(zhǔn)確性。Abdullah等[42]對金槍魚、鯰魚、羅非魚和笛鯛屬以基于聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(polymerase chain reaction,PCR)的方法進行鑒別,但由于金槍魚中白蛋白序列高度相似,不能實現(xiàn)種類分化。因此采用IEF對肌漿蛋白的分析能夠快速鑒定鯰魚、羅非魚和鯛魚。由肌漿蛋白質(zhì)IEF獲得的蛋白質(zhì)模式在凝膠的陽極部分顯示出強的清蛋白條帶,從而得以鑒別種類。

2.2.1.3 毛細管電泳法

CE是一種穩(wěn)定發(fā)展的技術(shù),具有操作簡單、分離速度快、靈敏度高、可進行定量分析等優(yōu)點。其原理是在高電場強度下,將毛細管中的待測物依據(jù)各組分的電荷、質(zhì)量、體積以及形狀等因素引起遷移速度不同而實現(xiàn)分離。Gallardo等[43]在低pH值(pH 2.44)下對8 種比目魚的肌漿蛋白進行CE分析。提取出魚的水溶性蛋白(包含肌漿蛋白)在CE裝置中受到電場的作用而向陰極移動,40 min內(nèi)通過電泳分離蛋白質(zhì),并通過逐漸增加電壓提高蛋白質(zhì)的分離度,發(fā)現(xiàn)在提取物中使用低質(zhì)量濃度蛋白(0.1 mg/mL)可以得到理想的分辨率和重現(xiàn)性;再分別對8 種魚的肌漿蛋白進行分析,所產(chǎn)生的CE圖譜對每個物種具有特異性,可用于鑒別8 種比目魚的種類。

2.2.1.4 二維凝膠電泳

二維凝膠電泳(two-dimensional gel electrophoresis,2-DE)是目前蛋白質(zhì)研究中最有效的分離技術(shù)。它由兩向電泳組成,第一向是以電荷差異為基礎(chǔ)的IEF,第二向是以分子質(zhì)量差異為基礎(chǔ)的SDS-PAGE,即采用等電點和分子質(zhì)量的特異性,將蛋白質(zhì)混合物在電荷和分子質(zhì)量兩個方向上進行分離。Chen等[44]利用河豚尿素中可溶性蛋白成分的差異特性,對5 種近緣河豚魚種,利用固定化pH值梯度-2-DE技術(shù)進行種類區(qū)分。結(jié)果表明,等電點范圍為3~10,分子質(zhì)量范圍為7.4~205.0 kDa的情況下,河豚魚的肌肉蛋白在2-DE凝膠中分解為171~260 個點;其中等電點為3.5~7.0,分子質(zhì)量為7.4~45.0 kDa的肌肉蛋白的分辨率更好,有利于物種識別。特別是低分子質(zhì)量的酸性蛋白越多,物種特異性就越明顯,從而能更有效地鑒定河豚魚。

2.2.2 免疫學(xué)技術(shù)

免疫學(xué)技術(shù)以抗原抗體特異性反應(yīng)為基礎(chǔ),分為非標(biāo)記免疫技術(shù)和標(biāo)記免疫技術(shù)。非標(biāo)記免疫技術(shù)包括免疫擴散和免疫電泳,標(biāo)記免疫技術(shù)包括酶免疫分析、放射免疫分析等,用于食品檢測的主要為酶聯(lián)免疫吸附測定法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)。其原理是使抗原或抗體與酶連接成酶標(biāo)抗原或抗體,在測定時,把受檢樣品和酶標(biāo)抗原或抗體與固相載體表面的抗原或抗體反應(yīng),加入酶反應(yīng)的底物后,底物被酶催化變?yōu)橛猩a(chǎn)物,根據(jù)顏色反應(yīng)的深淺來進行定性或定量分析。ELISA作為蛋白質(zhì)分析的主要技術(shù),由于其簡單快速的操作方法、能夠?qū)崿F(xiàn)大量樣品的現(xiàn)場檢測,在魚類鑒別中得到廣泛應(yīng)用。Asensio等[45]對石斑魚、羅非魚、鯰魚、鯔魚、鼬魚等,通過使用免疫棒比色ELISA法分析了石斑魚肌肉蛋白質(zhì)特異性的單克隆抗體3D12對這些魚類的特異性。發(fā)現(xiàn)只有石斑魚的比色棒為藍色,其他物種均為無色。基于此實驗,對從市場和超市收集的52 條被貼上石斑魚標(biāo)簽的商業(yè)魚片樣本進行分析,發(fā)現(xiàn)只有14 個樣本被確認為石斑魚。該程序操作簡單,分析所需時間短(少于1.5 h),適合于對大量樣品進行篩選實驗,有利于進行現(xiàn)場檢測。

2.2.3 色譜分析法

色譜分析法是利用待分離的各種物質(zhì)在兩相中的分配系數(shù)、吸附能力等親和能力的不同來進行分離的。在物種鑒別中,根據(jù)不同物種的蛋白質(zhì)、氨基酸的差異進行分離,主要采用液相色譜,其具有分析速度快、分離效能高、自動化等特點。Horstkotte等[46]采用高效液相色譜法(high performance liquid chromatography,HPLC)分離4 種鱈魚(綠鱈、狗鱈、大西洋鱈魚、牙鱈)的水溶性蛋白,并在230 nm波長處找到每個物種的特征峰,從而鑒別4 種近緣鱈魚。同時還對不同貯藏條件下的鱈魚進行分析,發(fā)現(xiàn)冷藏和冷凍的溫度變化對蛋白質(zhì)幾乎沒有影響。

基于蛋白質(zhì)的分析方法具有低成本、快速的特點,而且由于不需要擴增,所以較少的樣品交叉污染不會導(dǎo)致錯誤的物種分配,因此有利于處理大量相同的樣本。但也存在一些局限性:由于蛋白質(zhì)會受到肉制品新鮮程度以及加工程度,特別是加熱的影響而發(fā)生變性,導(dǎo)致重現(xiàn)性差或者測定不準(zhǔn)確,出現(xiàn)假陽性;IEF法產(chǎn)生的蛋白質(zhì)圖譜復(fù)雜,通常適用單一物種的測定;CE技術(shù)同樣不適用混合樣品,且儀器成本較高;免疫分析法存在著抗原抗體交叉反應(yīng)的問題。因此蛋白質(zhì)方法常用作快速篩查的定性分析,或與其他技術(shù)聯(lián)用以提高準(zhǔn)確度和分辨率。

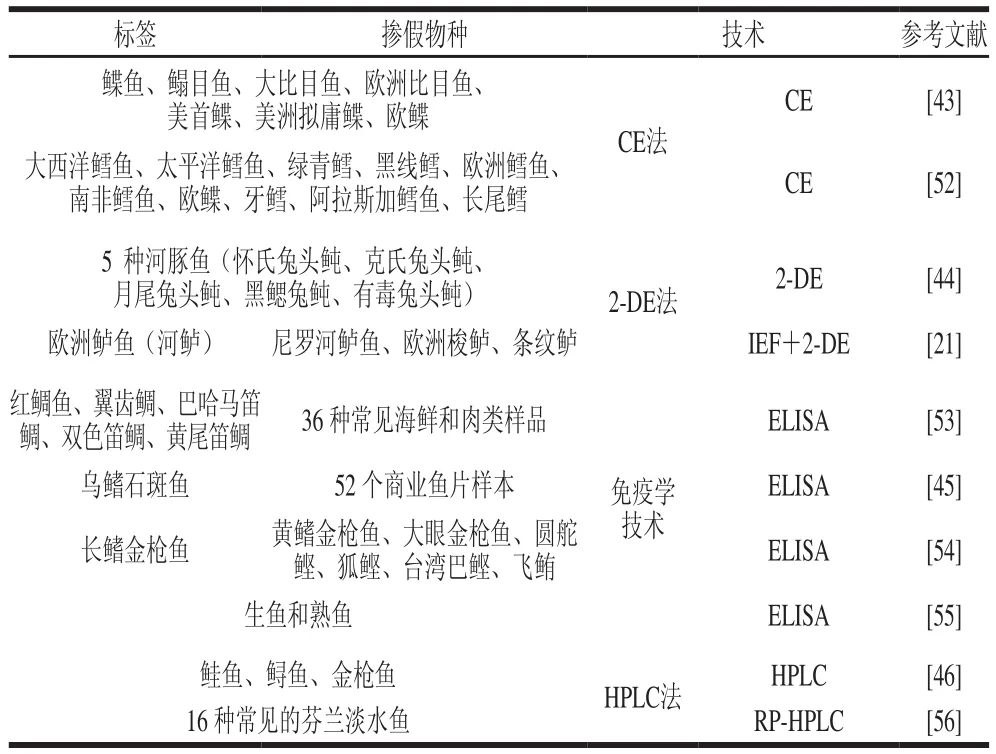

魚產(chǎn)品摻假鑒別的蛋白質(zhì)分析法匯總?cè)绫?所示。

表3 魚產(chǎn)品摻假鑒別的蛋白質(zhì)分析法Table 3 Protein analysis for identification of adulterated fish products

續(xù)表3

2.3 DNA分析方法

DNA作為遺傳物質(zhì)是生命最基本物質(zhì)之一,存在于生物大多數(shù)細胞中,具有一定的熱穩(wěn)定性和物種特異性,因此相比其他方法具有更高的分辨率、特異性和敏感度。由于每種動物的DNA序列都具有唯一性和穩(wěn)定性,且不同組織器官的DNA序列相同,因此可以從不同部位提取DNA。目前DNA分析主要采用基因組DNA和線粒體DNA。PCR是目前食品檢測應(yīng)用最廣泛的技術(shù),具有高效、快速、極高靈敏度和分辨率,不僅適用于動物的種類鑒別,甚至可用于近緣物種的識別,還可用于各種加工肉和產(chǎn)品的檢測。

2.3.1 常規(guī)PCR技術(shù)

在動物鑒別中通常采用線粒體基因作為靶基因,包括D-loop區(qū)、線粒體細胞色素b基因(cyt b)、12S rRNA、16S rRNA以及3 個細胞色素氧化酶亞基基因(CoI、CoII、CoIII)。用物種間高度特異性引物對樣品中的DNA進行PCR擴增后瓊脂糖電泳分離,通過觀察是否有特異性條帶判定樣品中是否含有相應(yīng)的物種成分。Pedrosa-Gerasmio等[57]將mtDNA CR D-loop用作區(qū)分幼年黃鰭金槍魚和大眼金槍魚的標(biāo)記基因,并將分子鑒定結(jié)果與基于傳統(tǒng)特征的鑒定結(jié)果進行比較。結(jié)果表明,mtDNA CR D-loop在鑒別幼年的黃鰭金槍魚和大眼金槍魚時具有高度的準(zhǔn)確性。Santaclara等[58]利用cyt b基因?qū)饦岕~和鰹魚進行鑒定,采用不同的PCR檢測技術(shù)(測序、限制性內(nèi)切酶進行酶切、實時熒光定量PCR(quantitative real time PCR,qPCR)和熔解曲線),陽性結(jié)果表示可能是金槍魚,陰性結(jié)果則表示可能為鰹魚。Infante等[59]開發(fā)了一種用于商業(yè)罐頭食品中大西洋鯖魚認證的多重PCR檢測方法。實驗中采用鯖魚線粒體NADH脫氫酶亞基5上的特定的片段(123 bp)以及12S rRNA亞基(188 bp)進行擴增,對6 種不同的鯖魚罐裝進行了檢測。Trottat等[60]用石斑魚的16S rRNA序列,通過多重PCR和qPCR兩種方法,能夠從魚市常見替代品種(多鋸鯛、尼羅河鱸魚)中快速準(zhǔn)確地識別和區(qū)分6 種石斑魚品種。針對于細胞色素氧化酶基因,Cutarelli等[61]利用線粒體cyt b和細胞色素氧化酶亞基I基因(COI)進行了雙向序列分析,對意大利商業(yè)海鮮產(chǎn)品進行了魚種鑒定,證實了cyt b和COI可用來進行魚類特別是近緣關(guān)系的魚種鑒定。

2.3.2 實時熒光定量PCR技術(shù)

普通的PCR技術(shù)雖然操作簡單,但耗時長,對技術(shù)要求較高,且只能進行定性分析,不能滿足定量分析的需求。在普通PCR的基礎(chǔ)上,于PCR反應(yīng)體系中加入熒光基團,利用熒光信號來監(jiān)測PCR的進程,再通過制作標(biāo)準(zhǔn)曲線,從而對未知模板進行定量分析。相比于第一代PCR,qPCR具有操作簡便、快速高效、靈敏度高、可以定量分析等特點。根據(jù)熒光作用方式分為:DNA結(jié)合染料法、熒光雜交探針技術(shù)。

2.3.2.1 DNA結(jié)合染料法

DNA結(jié)合染料法的原理是DNA雙鏈與染料結(jié)合后,在某種波長下被激發(fā)產(chǎn)生熒光信號,當(dāng)染料處于游離狀態(tài)時,產(chǎn)生的熒光信號低。產(chǎn)物擴增后,熒光信號隨著產(chǎn)物的增加而增加,即信號強度代表雙鏈DNA分子的數(shù)量。該方法操作簡單、成本較低,但特異性較差,且易受引物二聚體的影響。目前最常用的DNA染料為SYBR Green I,它是一種只與DNA雙鏈結(jié)合的熒光染料。李新光等[62]以COI為靶基因,對大西洋鮭魚和虹鱒魚建立起基于SYBR Green I qPCR的方法,根據(jù)TM的差異(大西洋鮭魚的TM為(86.29±0.17)℃,虹鱒魚則為(83.50±0.20)℃)從而對兩者進行區(qū)分。利用此方法,對市場上摻假嚴(yán)重的鱈魚品種也有鑒定的實例。以大西洋鱈魚COX I為靶基因,孫曉飛等[63]利用SYBR Green的qPCR,通過對大西洋鱈魚和其他49 份樣品進行檢測,發(fā)現(xiàn)只有大西洋鱈魚出現(xiàn)了擴增,Ct值為23.216±0.113,特異性可達0.01%,靈敏度達到0.06 ng/μL。

2.3.2.2 熒光探針技術(shù)

熒光探針技術(shù)的原理是探針完整時不發(fā)出熒光信號,當(dāng)PCR擴增,Taq酶的外切酶活性將探針酶切降解,從而使探針?biāo)鶐У臒晒庑盘栵@示,且每擴增一條DNA鏈,就多一個熒光分子,對PCR產(chǎn)物實現(xiàn)定量分析。該方法特異性好,但成本較高。常用的為TaqMan探針,其5’端標(biāo)記熒光基團,3’端帶有猝滅基團。Hird等[64]通過qPCR鑒定大西洋鱈魚、大西洋鮭魚和歐洲比目魚。利用大西洋鱈魚的大腸桿菌素、大西洋鮭魚的生長激素和歐洲比目魚的小白蛋白設(shè)計每個物種的引物和探針,然后判定各個引物的特異性,用于檢測和識別大西洋鱈魚。于此同時,Chuang等[65]也基于qPCR技術(shù),設(shè)計了4 種特定的TaqMan探針來鑒定大眼金槍魚、太平洋藍鰭金槍魚、南方藍鰭金槍魚和黃鰭金槍魚,還利用SYBR Green來驗證對大眼金槍魚的鑒定結(jié)果。上述研究證明該方法可以應(yīng)用于新鮮、腌制和罐裝樣品的快速檢測。

2.3.3 其他核酸分析方法

2.3.3.1 限制性片段長度多態(tài)性分析法

限制性片段長度多態(tài)性(restriction fragment length polymorphism,RFLP)分析法的原理是利用限制性內(nèi)切酶識別DNA特定序列并切開,形成不同長度大小、不同數(shù)量的限制性片段,然后將這些片段進行凝膠電泳,分析其多態(tài)性結(jié)果。Lin Wenfeng等[66]采用PCR-RFLP技術(shù)結(jié)合磁珠的方法,確定了藍鰭金槍魚、長鰭金槍魚、大眼金槍魚、黃鰭金槍魚以及幾種鰹魚,并對其產(chǎn)品進行了研究。設(shè)計兩組引物分別用于擴增cyt b基因的126 bp和146 bp片段,并用Bsp1286I、HincII、RsaI、ScaI和MboII5 種限制性酶分析短片段,從而成功鑒定了18 種商業(yè)罐裝金槍魚及罐頭中的8 種金槍種類。隨著科技的發(fā)展,PCR-RFLP能夠與更先進的技術(shù)結(jié)合。如利用PCR-RFLP和芯片技術(shù),Chen Shuangya等[67]對臺灣海峽62 種商業(yè)魚類進行了鑒定,魚種包括10 個石斑魚、12 個鯛魚、9 個小須鯨科、5 個河豚和26 個其他魚類。將cyt b基因的464 bp片段擴增,擴增產(chǎn)物用限制性酶DdeI、HaeIII和NlaIII酶解,酶解后的碎片在DNA芯片上得到進一步分析,最終將幾種不同種類的魚加以區(qū)分。

利用限制性內(nèi)切酶能識別并切開DNA特定序列,產(chǎn)生限制性片段,所得產(chǎn)物的差異性也反映出基因組DNA限制性內(nèi)切酶酶切位點的差異,體現(xiàn)不同物種DNA分子的差異。該方法操作復(fù)雜,不易獲得可利用的酶切圖譜,依賴于種內(nèi)多態(tài)性,還可能存在由于不完全的酶切生成的假陰性反應(yīng)。Dooley等[52]利用RFLP技術(shù)對英國10 種鱈魚品種的線粒體cyt b基因進行分析,再經(jīng)過DdeI、NlaIII和HaeIII 3 種限制酶對10 種物種的DNA進行酶切,通過CE分析,能夠準(zhǔn)確測定10 種魚種的DNA片段,且檢出限達到5%。

2.3.3.2 單鏈構(gòu)象多態(tài)性分析法

單鏈構(gòu)象多態(tài)性(single-strand conformation polymorphism,SSCP)分析是一種DNA單鏈凝膠電泳技術(shù),利用DNA或RNA單鏈構(gòu)象具有多態(tài)性的特點,先進行PCR擴增特定序列,然后將擴增產(chǎn)物變性為單鏈,進行非變性PAGE,由于DNA單鏈可自身折疊形成具有一定空間結(jié)構(gòu)的構(gòu)象,使電泳遷移率不同,從而檢測基因的變異。Asensio等[68]建立了一種DNA分析方法,以驗證鞍帶石斑魚、叉角魚、尼羅河鱸魚魚片的真實性。通過聚合酶鏈反應(yīng),對線粒體12S rRNA基因的短片段(208 bp)進行擴增。采用SSCP技術(shù),用天然PAGE分離DNA鏈,再用銀染色法進行觀察。總電泳和染色時間為2 h,證明了該方法適用于食品控制實驗室的常規(guī)分析。

2.3.3.3 隨機擴增多態(tài)性DNA技術(shù)

隨機擴增多態(tài)性DNA(randomly amplified polymorphic DNA,RAPD)技術(shù)的原理是以單個人工合成的隨機短引物(通常為10 個堿基對),在TaqDNA酶作用下,進行PCR擴增,擴增產(chǎn)物再經(jīng)凝膠電泳分離、染色后,得到高度變異的DNA譜圖,進而分析DNA的多態(tài)性,該法具有簡便、快捷、成本低且無需知道目標(biāo)序列信息的優(yōu)點,但由于退火溫度較低(36 ℃)且引物序列較短,該技術(shù)的分辨率和可重復(fù)性較低,易受外源信息的干擾。Partis等[69]采用RAPD法對來自8 種魚類的160 種標(biāo)本進行了分析,包括澳洲肺魚、尼羅河鱸魚、海魴、鏡子魚、云紋雨印鯛、spikey oreo、十異海魴和新西蘭紅海魴魚,主要分析澳洲肺魚。結(jié)果顯示,在凝膠電泳圖譜中,不同魚種呈現(xiàn)出不同的DNA譜帶。因此可以用于檢測市場中的魚種標(biāo)簽真實性。

2.3.3.4 擴增片段長度多態(tài)性技術(shù)

擴增片段長度多態(tài)性(amplified fragment length polymorphism,AFLP)技術(shù)是RFLP與PCR相結(jié)合的產(chǎn)物,原理是先利用限制性內(nèi)切酶酶解DNA產(chǎn)生不同大小的片段,將片段兩端接上人工合成的接頭,然后選擇性地對多肽片段進行擴增,最終運用PAGE檢測分析樣品的多態(tài)性。它克服了RFLP技術(shù)中需要大量的DNA樣品和靈敏度差的缺點,具有重復(fù)性好、多態(tài)性強、分辨率高等優(yōu)點,但要求DNA純度高,且成本較高。王亮?xí)焄70]以建鯉和金魚為研究對象,研究了建鯉雌雄個體的不同性,發(fā)現(xiàn)了兩條雄性特有的條帶(分別為171 bp和175 bp),并通過4 個金魚品種的分析,發(fā)現(xiàn)其中30.4%的片段為所有品種個體共有條帶,其余69.6%為多態(tài)性片段,為金魚品種鑒別和遺傳信息提供參考。

2.3.4 DNA條碼技術(shù)

DNA條形碼是指生物體內(nèi)具有代表性的、標(biāo)準(zhǔn)的、可以變異的、易擴增且相對較短的DNA片段,用于鑒定物種及物種間親緣關(guān)系。該技術(shù)的特點是準(zhǔn)確性高、重復(fù)性高、操作簡單,通過建立DNA條形碼數(shù)據(jù)庫,可以一次性快速鑒定大量樣本,因此在魚類檢測中被廣泛應(yīng)用,在2005年,魚類被選為全球DNA條形碼覆蓋的主要目標(biāo),目前已經(jīng)有超過5 000 種魚類被分類。Berrini等[12]在意大利南部市場隨機購買了40 個標(biāo)有European plaice和Solea Solea的新鮮和冷凍的魚片樣本,將魚片COI條碼序列的660 bp與COI條碼參考庫的序列相比,發(fā)現(xiàn)35%的European plaice以及41%的Solea Solea被錯貼標(biāo)簽。Naaum等[4]對加拿大市場294 個不同的魚類進行分析,使用標(biāo)準(zhǔn)引物對魚的COI基因進行擴增,然后進行DNA條碼比對,發(fā)現(xiàn)加拿大市場有23%的樣本被貼上了錯誤的標(biāo)簽。從加拿大和北美東北部的商業(yè)市場和餐館獲得了96 個魚組織樣本,對BOLD和GenBank數(shù)據(jù)庫進行比較,發(fā)現(xiàn)91 個測序樣品中的23 個被錯誤標(biāo)記,其中最常見的為紅鯛魚和金槍魚。

2.3.5 等溫擴增技術(shù)

該技術(shù)是近年來新發(fā)展的技術(shù),相比于普通PCR,其擺脫了對精良設(shè)備的依賴,特點是針對靶基因的6 個區(qū)域設(shè)計4 種特異引物,利用鏈置換DNA聚合酶在等溫條件(63 ℃左右)保溫30~60 min來達到快速擴增核酸的目的。根據(jù)技術(shù)又分為鏈替代等溫擴增、依賴解旋酶等溫擴增、滾環(huán)等溫擴增、依賴核酸序列等溫擴增、交叉引物等溫擴增等。其中最常用的為環(huán)介導(dǎo)等溫擴增技術(shù)(loop-mediated isothermal amplification,LAMP),該技術(shù)有3 對特異性引物(1 對外引物、1 對環(huán)狀引物和1 對內(nèi)引物),依靠鏈置換Bst DNA聚合酶,使得鏈置換DNA合成自我循環(huán),達到快速擴增。最近一項研究利用LAMP技術(shù)對大西洋鮭的線粒體CR區(qū)段設(shè)計特異性引物,并通過單因素試驗和正交試驗分析反應(yīng)體系中dNTPMix、Mg2+、甜菜堿終濃度對擴增產(chǎn)物的影響,得到LAMP在擴增大西洋鮭的最優(yōu)條件,對大西洋鮭DNA的檢出限達0.01 ng/μL[71]。等溫擴增技術(shù)是近幾年來發(fā)展的熱門方向,由于其只需恒溫裝置(如水浴鍋)便可完成快速且高效的擴增反應(yīng),同時具有高靈敏度、高特異性、自動化程度高等優(yōu)點,在未來食品檢測中有廣闊的發(fā)展前景。

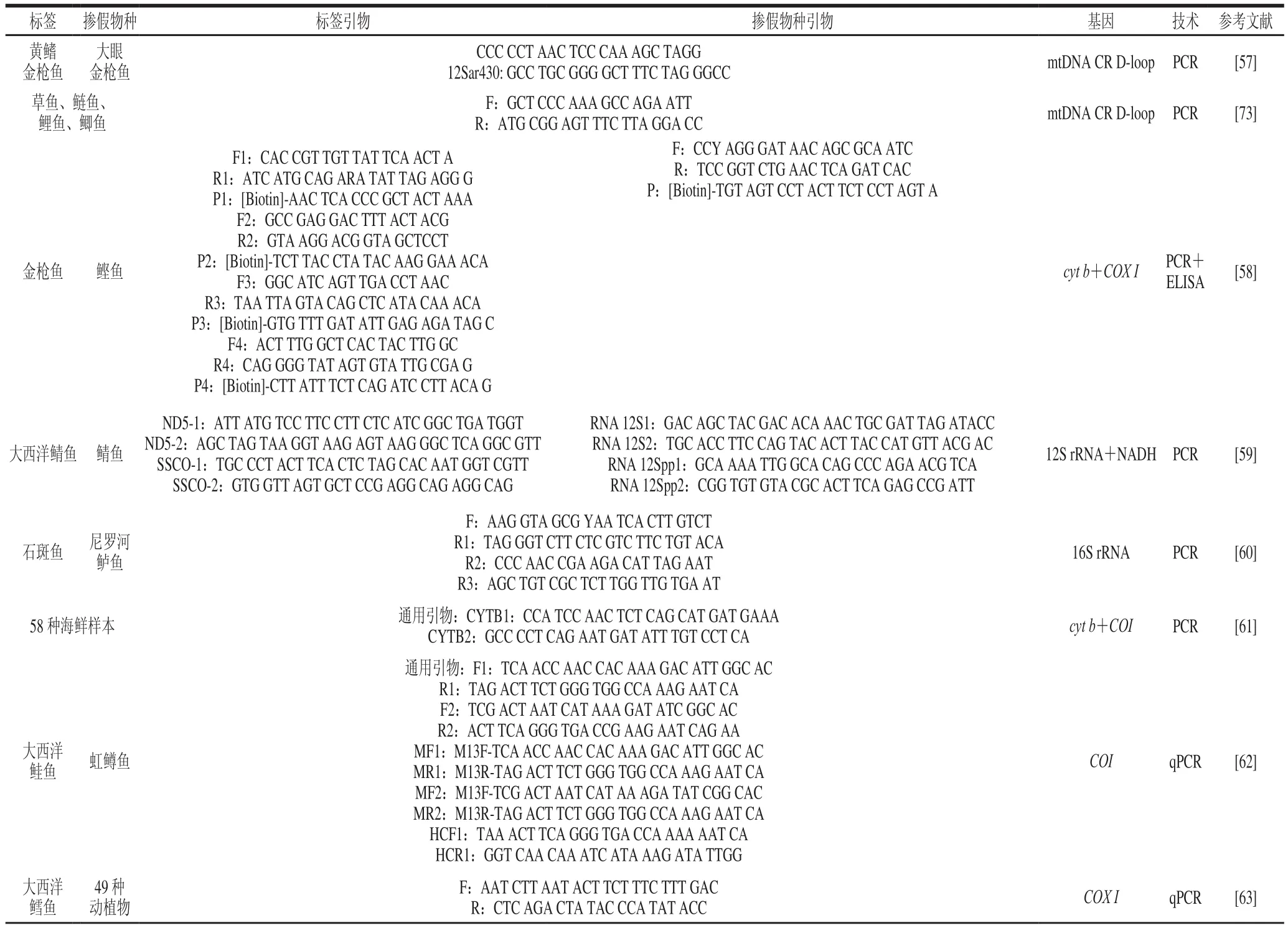

表4 魚產(chǎn)品摻假鑒別的DNA分析法Table 4 DNA analysis for identification of adulterated fish products

2.3.6 數(shù)字PCR技術(shù)

數(shù)字PCR技術(shù)是一種新的核酸檢測和定量方法,屬于核酸分子絕對定量技術(shù),可直接數(shù)出DNA分子的個數(shù)。其反應(yīng)原理是將一個樣本分成幾十到幾萬份,分配到不同的反應(yīng)單元,每個單元包含一個或多個DNA模板,在每個反應(yīng)單元中分別對目標(biāo)分子進行PCR擴增,擴增結(jié)束后對各個反應(yīng)單元的熒光信號進行統(tǒng)計學(xué)分析。數(shù)字PCR技術(shù)是一項具有極高的準(zhǔn)確度、靈敏度和特異性,重復(fù)性高的定量微量DNA分子技術(shù)。Noh等[72]基于新技術(shù)的液滴數(shù)字PCR技術(shù)的高精度定量方法,確定了海產(chǎn)品中阿拉斯加鱈魚(Gadus chalcogrammus)的含量。數(shù)字PCR技術(shù)問世以來,以其絕對定量和高靈敏性等突出的優(yōu)點,贏得了廣泛的關(guān)注,目前實際應(yīng)用中數(shù)字PCR技術(shù)也存在一定的缺點,如其靈敏度和準(zhǔn)確性有待進一步的優(yōu)化,仍需要傳統(tǒng)方法作為對照,儀器設(shè)備價格較高,使用費用較為昂貴。隨著數(shù)字PCR技術(shù)的改進,該技術(shù)必將廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)的各個領(lǐng)域。

表4總結(jié)了常見的魚產(chǎn)品摻假鑒別的DNA分析法。

續(xù)表4

3 結(jié) 語

水產(chǎn)品摻假是一個全球性的問題。當(dāng)一個低成本的產(chǎn)品被標(biāo)記為具有更高價值的產(chǎn)品時,這種行為可以理解為欺詐,對消費者具有直接的經(jīng)濟影響;而且不同的物種含有不同含量的重金屬和營養(yǎng)物質(zhì),有些物質(zhì)具有一定毒性,會對人體健康產(chǎn)生影響;此外,這種持續(xù)不斷的惡劣行為也會對漁業(yè)造成一定經(jīng)濟損失和環(huán)境破壞,對物種的可持續(xù)性發(fā)展造成不良影響。為了解決這一問題,必須不斷發(fā)展和完善快速、準(zhǔn)確的檢測方法,對水產(chǎn)品進行真實性鑒定。

以紅外光譜為代表的非破壞性、非接觸性的無損檢測技術(shù)可以作為魚類和魚產(chǎn)品摻假的在線監(jiān)測方法,其檢測時間短,不需要化學(xué)試劑和樣品的制備,避免了環(huán)境污染,是實現(xiàn)對大量魚產(chǎn)品進行自動化摻假鑒別的發(fā)展方向。但目前可用于實際檢測的紅外光譜技術(shù)還存在一定的局限性,還需要結(jié)合化學(xué)計量學(xué),研究構(gòu)建不同魚類的鑒別模型,從而實現(xiàn)對不同種類魚的快速鑒別。

其他無損檢測技術(shù)(生物傳感器、質(zhì)譜法、蛋白分析法等)均存在一定的缺點。如生物傳感器更多適用于檢測樣品的新鮮度;波譜、質(zhì)譜等對儀器的要求較高,且需要專業(yè)技術(shù)人員來分析,而我國較好的儀器大部分為進口,價格昂貴,不適用于大量的、現(xiàn)場的檢測;基于蛋白質(zhì)的分析方法雖然準(zhǔn)確度、通量都很高,但蛋白質(zhì)在加熱或者化學(xué)試劑中容易變性,存在重復(fù)性差、準(zhǔn)確度差、容易出現(xiàn)假陽性等問題,一般需要與其他技術(shù)聯(lián)用以提高分辨率和準(zhǔn)確性。

目前常用DNA檢測技術(shù)對魚類進行檢測。基于核酸的檢測方法更優(yōu)于蛋白質(zhì)技術(shù),由于遺傳信息直接決定生物的本質(zhì),且DNA具有穩(wěn)定性,因此通過DNA來鑒別生物物種是目前最具權(quán)威和科學(xué)性的方法。最常用于檢測魚肉及魚肉產(chǎn)品的質(zhì)量與摻假情況的技術(shù)是DNA條碼技術(shù)和qPCR。

近年來,隨著PCR技術(shù)的發(fā)展與成熟,以及人們對于現(xiàn)場快速及摻假量化測定的需求,縮短PCR反應(yīng)時間及發(fā)展定量分析方法成為PCR鑒別方法的研究趨勢,這也為數(shù)字PCR技術(shù)和PCR芯片技術(shù)的發(fā)展提供了前提。另外,PCR發(fā)展的熱門還包括LAMP技術(shù)、RPA技術(shù),能夠?qū)⒎磻?yīng)時間由2 h縮短至1 h甚至15 min以內(nèi),PCR擴增產(chǎn)物可以通過顏色變化或試紙條體現(xiàn),從而實現(xiàn)現(xiàn)場快速檢測。

雖然目前圍繞魚類摻假的研究很多,且PCR檢測技術(shù)已經(jīng)開發(fā)出了多種方法。但由于魚類摻假品種眾多,因此對于大量樣品以及現(xiàn)場檢測技術(shù)還需要進一步的發(fā)展。目前已經(jīng)有公司開發(fā)出了魚品種檢測的試劑盒,可以定性測定魚的種類,如英國Tepnel Biosystems公司設(shè)計出將鱈、鱒、鮭等8 種魚類的DNA樣品經(jīng)過磁珠純化、PCR擴增及凝膠電泳定性檢測的DNA試劑盒[74]。因此,未來的發(fā)展方向是將DNA提取、擴增與檢測集成化,結(jié)合芯片技術(shù),開發(fā)簡單、快速、定量、能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)場檢測的魚類品種鑒別方法。魚產(chǎn)品摻假的定性檢測已經(jīng)發(fā)展至一定的階段,但定量檢測技術(shù)還不夠完善,這也將是未來魚產(chǎn)品摻假檢測的主流趨勢,定量檢測的需求將進一步促進數(shù)字PCR技術(shù)在魚類鑒別中的應(yīng)用和發(fā)展。