基于創新素養養成的大學生課外培養計劃構建與實施

付 坤, 于 漫, 劉建明, 王金國, 王文權

(1. 吉林大學 教務處, 長春 130012; 2. 吉林大學 材料科學與工程學院, 長春 130025)

0 引 言

大學使命是培養學生完整的人格、修養學生的品行、鍛煉學生對事物進行批判的能力,以及學生的創新精神[1-3]。《中華人民共和國高等教育法》第五條規定,高等教育的任務是培養具有社會責任感、創新精神和實踐能力的高級專門人才;《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020)》第七章高等教育(十九)明確提出,高等教育的任務是著力培養信念執著、品德優良、知識豐富、本領過硬的高素質專門人才和拔尖創新人才。由此,普通高校在開展通識教育與專業教育等必修程課基礎上,豐富與完善課外培養計劃,形成課內外結合的大學生創新素養養成教育內容體系,高效有序實施課外培養計劃,對促進大學生的創新素養養成具有積極作用[4-5]。

1 大學生課外培養計劃的意義

課外培養計劃是必修課程教學計劃之外,引導和組織學生開展的各種課外學習與實踐活動,是大學生在教師指導下自主進行的旨在加深基礎知識,擴大知識領域,開擴視野,激發文藝、科技創新等方面的興趣,培養獨立工作和創造的能力,提高思想品德水平的一切實踐教育活動[6]。

大學生的創新意識與創新能力集中體現于創新素養。創新素養指大學生在先天生理的基礎上,通過環境影響和實踐教育訓練所獲得的內在的、相對穩定的、對創造活動發揮關鍵作用的那些心理特點及其基本品質結構。大學生創新素養包括創新思維、創新方法、創新手段、實踐能力等4個方面。

現代大學教育不同程度存在重理論輕實踐、重分數輕動手、重輸入輕探究、重驗證輕研究、守傳統輕個性、重整體輕個性等現象[7]。因此,探究大學課內理論教學與實踐教學、課外創新教育教育的內在邏輯關系,開展課外培養計劃,通過引領大學生自主學習、自主實踐、自主探究,養成科學的思維方法,學會創新方法,掌握現代技術手段,提高實踐動手能力,既是對課內教學的延伸與拓展,亦是固化與提升創新思維能力、掌握創新方法與創新手段、增強實踐動手能力的有效途徑[8-9]。

2 大學生課外培養計劃內容構建

基于大學生創新素養養成的課外培養計劃,應注重提升大學生的思維能力、使之學會創新方法、掌握創新手段、增強實踐能力,并激發大學生的創新激情與個性發展。大學生的課外培養計劃既是課內必修課的延伸與拓展,也均有獨立性特征[10-11]。

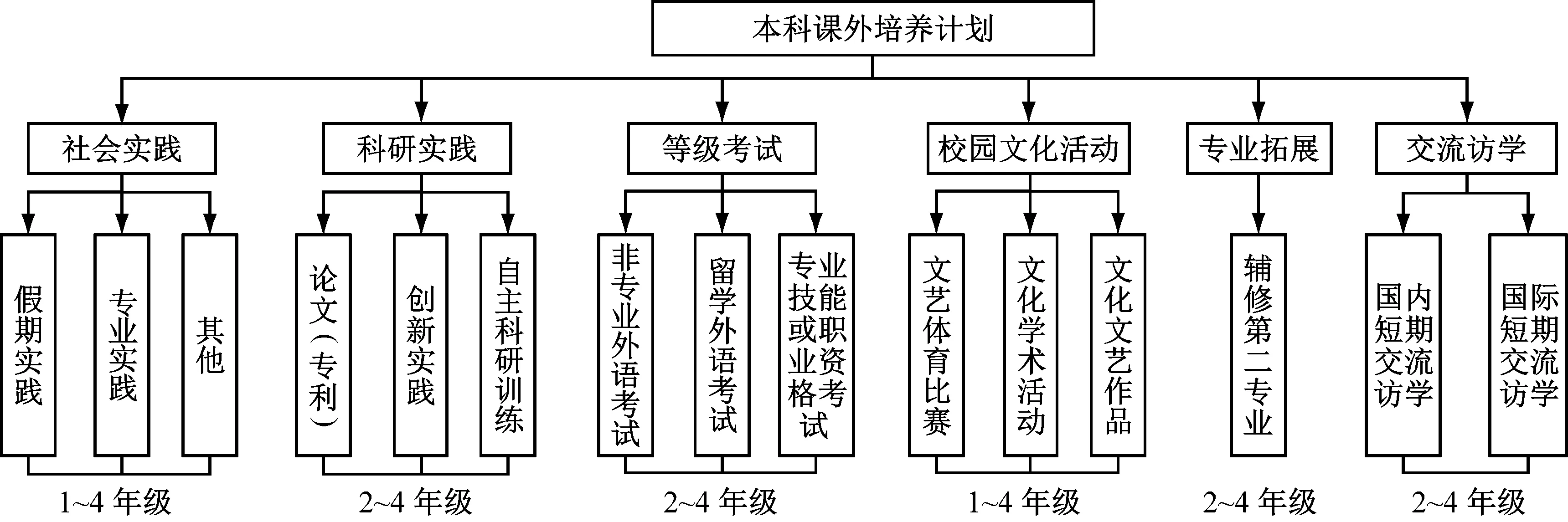

我校大學生課外培養計劃由社會實踐、科研實踐、等級考試、校園文化活動、專業拓展、交流訪學等6個模塊組成,每個模塊包含不同的項目,如圖1所示。

圖1 吉林大學大學生課外培養計劃

大學生課外培養計劃內容豐富,涵蓋面廣,具有下列特點:

(1) 6個模塊及其包含的內容相對獨立,具有新常態特性[12]。,各學院如哲學社會、數學、機械科學與工程、地球科學等40個學院,根據專業與學科特點,在此內容框架下,進行了詳細的設定。

(2) 實施時間不同。如社會實踐、校園文化活動,從大學1年級開始即可開展活動;科研實踐、等級考試、專業拓展、交流訪學等需要一定的學科基礎,從大學2年級開始開展活動。

(3) 大學生根據自己的興趣與愛好、學習能力與實踐能力進行選擇性地完成部分內容。最低要求8學分,亦可選修多項,如儀器科學與電氣工程學院張同學,課外培養計劃完成24學分。

3 課外培養計劃實施

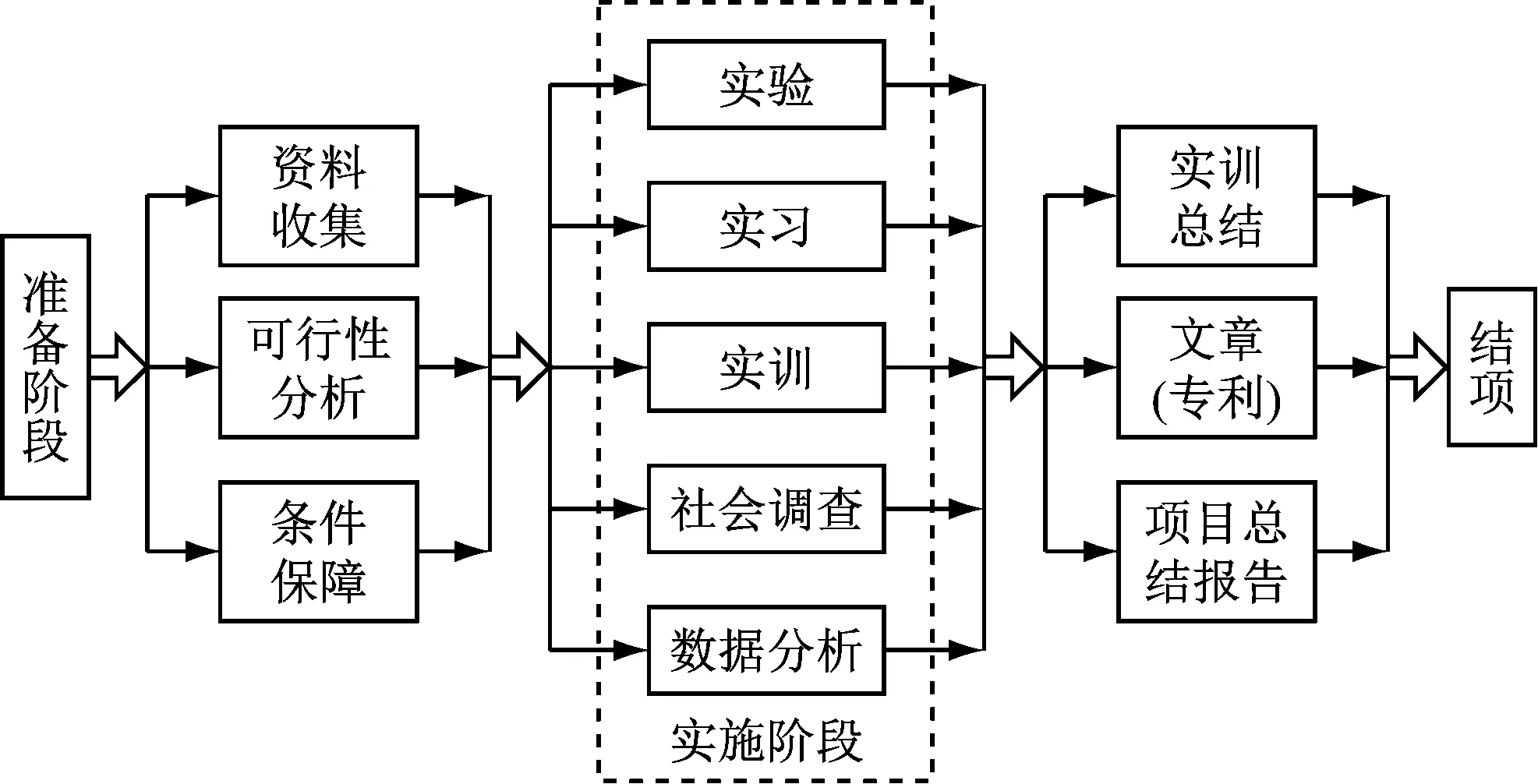

鑒于課外培養計劃各項目的要求不同、時間長短不同、條件保障與環境不同,以及大學生的興趣與愛好、能力方向、個性修養的差別,各項目實施過程中具有獨立性,采取項目管理方式進行實施[13],項目實施流程如圖2所示。

由圖2可知,每個項目實施均包含準備階段、實施階段與結項。準備階段包括資料收集、可行性分析、條件保障論證等;實施階段包括實驗、實習與實訓、社會調查、數據采集與分析等;結項包括實訓總結、撰寫文章(申請專利)、總結報告等。

課外培養計劃的假期實踐、開放性創新實驗、大學生創新創業訓練計劃、學科競賽、機器人訓練項目、介入科研訓練、文化學術活動、國外短期交流訪學等,均包含準備、實施與總結,只有提交完整的總結(包括項目實施過程、項目成果、項目結題申請等),方可申請結題,獲得相應學分。

圖2 項目實施流程

依據課外培養計劃項目的等級設定學分,最高7學分,最低0.5學分,教學單位綜合根據項目等級、參與程度、成果排名等,審核確認學分與換算成績:8學分=60分;在此基礎上,每高1學分,折合3分;成績下限為60分,上限為100分。

4 課外培養計劃質量監控

由于大學生課外培養計劃是大學生課堂外完成,具有形式多樣、時間靈活、地點分散、教學方法各異等特點,因此,需采取多種方式加強質量監控,提高教學質量[14]。

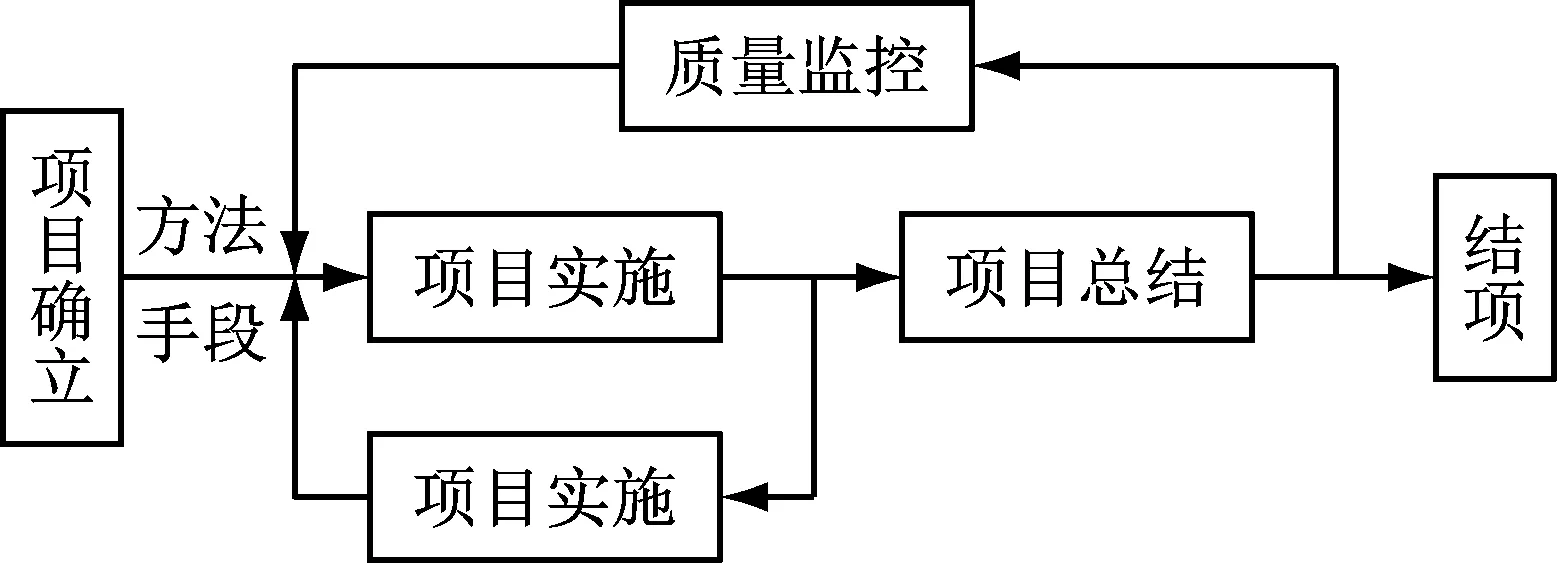

課外培養計劃項目在確立項目、實施、結項過程中,條件保障是基礎,質量監控是手段。制定了《吉林大學本科課外培養計劃實施辦法》,保障了課外培養計劃的順利實施,過程管理流程如圖3所示。

圖3 管理流程

各教學單位制定了詳細的課外培養計劃實施細則,建立了質量監督體系。① 依據項目性質,社會實踐、等級考試與校園文化活動等項目,學生自主設計與自主實踐完成項目,考核內容為項目過程的完整性、實踐報告、等級成績及文化作品等;科研實踐、專業拓展、交流訪學等項目,在實施中,指導教師在學術思想、研究技術手段與研究方法、研究工作成果分析與總結方面給予指導,引導學生自主學習、自主完成計劃。② 例如:大學生創新創業訓練計劃、機器人訓練項目、學科競賽、開放性創新實驗等,在項目確立、實施、結項等各階段,采取答辯匯報、現場匯報與檢查、結題評定等。③ 創建文化氛圍,鼓勵大學生自主參與課外培養計劃。每年有1 000多人次上臺交流自主實踐的項目進展、實踐體會與收獲;6 000多人次參與開放性創新實驗活動;當屆50%的學生參與大學生創新創業訓練計劃[15]。

5 結 語

自2013年起全面實施課外培養計劃,大學生自主完成課外培養計劃,創新素養普遍提升。截止2017年9月,本科生參與大學生學科競賽近1萬人,獲得國家級獎項721項,省級獎1657項;大學生當屆參與大學生創新創業訓練計劃項目人數達到50%,近3年校級立項3445項,公開發表論文712篇,研究成果獲得專利130項,2013級本科生全部完成課外培養計劃,2017年順利畢業。