香山靜宜園來青軒園林建筑復原設計研究

葛嘉銘 毛鈺晗 高雯雯 馮昕碉

摘要:來青軒在香山公園香山寺下院,為靜宜園二十八景之一,來青軒是香山慈幼院建院初期的男校中學生、職業生的校舍。由多個硬山建筑組合而成的一組院落式建筑群。明萬歷二十八年,萬歷皇帝祭陵歸來,見此軒之匾額后,遂書“來青軒”三個大字。目前來青軒遺址尚存部分單體建筑,其建筑院落的形式及格局仍可分辨。現用作民工臨時居住用房。通過實地調研,測量數據并分析現狀遺址,參考清朝古建筑營造則例有關書籍《中國古建筑木作營造技術》《中國古建筑營造法式》等以及古畫,古跡中的記載,參考同時期建造的古建筑。實現來青軒的復原設計。

關鍵詞:香山;靜宜園;來青軒;園林建筑;復原設計

1來青軒園林建筑復原設計意義

1.1香山靜宜園

香山靜宜園作為三山五園之一,自唐代開始修建,遼因葬孝章皇帝而初次被皇家所用,金朝開始在此地修建行宮,開啟了香山靜宜園皇家園林之路,而后清代乾隆年間靜宜園的修建,使其成為地位崇高的皇家園林。接下來香山靜宜園于1860年和1900年2次被毀,見證了清王朝的衰敗,隨后又成為教育的發源地和紅色根據地目睹了新中國的成立。(圖1)

1.2來青軒概況

海淀區香山來青軒為靜宜園二十八景之一。始建于明代。明萬歷皇帝御題“來青軒”。康熙皇帝在軒內御題“普照乾坤”,乾隆皇帝多次游幸此地,重題“來青軒”,并定為靜宜園二十八景之一。1860年毀于英法聯軍之手。民國時期在遺址上改建公寓。

對于來青軒的修復設計,不僅是修復來青軒建筑及其周邊環境本體,更是整個香山修復的重要一環。來青軒在一定程度上反映了當時靜宜園的園林藝術風格、建筑技藝、造園手法及其建筑環境的特點,靜宜園承載著清朝政治、文化、建筑材料、營造技藝等多方面的信息,它的修復對研究香山靜宜園的設計理念、建筑表現等有著至關重要的作用。

1.3來青軒現狀

靜宜園作為一個山地園林,其著名的二十八景都是依照山勢而建,正如《園冶》中所說“園林唯山林最勝,有高有凹,有曲有深,有峻而懸,有平而坦,自成天然之趣,不凡人事之工”。來青軒就是依照山勢而建,其北部為懸崖,南部為較為平緩的地帶,來青軒所在之地亦有高差,但是很巧妙地通過臺地的方式化解了高差,3層之間大約總相差10m。通過構筑3層臺地的方式,讓每層的所有建筑都處于同一水平高度上。來青軒底層的建筑用圍墻來進行圍擋,巧妙地將來青軒規劃為一個獨立的小院,同時也很好地規避了懸崖的危險。

2修復方法

由于來青軒建筑群已僅剩遺址部分,以及剩余古樹布局,因此研究來青軒建筑群復原中,通過分析現場的遺跡,與文獻、古書、古畫等相結合,可更準確地復原其各建筑布局情況以及各建筑組件的尺寸,建筑的開間面闊數據等。本次復原研究中主要參考了《古建筑營造法式》、各時期古畫以及同時期的園林及建筑樣式,對來青軒進行部分的復原設計以彌補書籍和古畫中沒有提及的地方。同時也會根據《香山公園志》等歷史資料的記載來修復來青軒建筑布局,外部環境及其園林景觀等要素。

3來青軒景觀復原

在復原來青軒的過程中,不僅僅要復原道路、建筑物等,還需要復原帶有生命的植物。通過查閱文獻,了解香山靜宜園內整體的園林特色。天然的地理優勢與植被資源就是香山靜宜園園林的基礎,同時也是重要的構成要素。香山坡地上有檜樹、柏樹、楓樹、銀杏樹等植被。同時,還種有很多松樹植被。園林中,有很多古樹,樹齡500年以上的古樹231株,含側柏、油松、圓柏、白皮松、槐樹、銀杏等樹種。這些古樹,在靜宜園修建時,便已在此生長數百年之久。通過現場的實地考察,則發現在來青軒中,植被雜亂,大面積出現荒地。來青軒內的綠植的種植沒有規則,很零散。同時樹的大小與樹齡參差不齊。部分樹樹冠很小,可看出并不是古樹,院內古樹稀少。經實地調研,來青軒內存有的樹有:側柏、古槐、青檀、懸鈴木(圖8)。

院內的地形特征為西高東低。根據地形的不同,可參照地形復原設計植被與建筑。文獻中記載:可以用“深”“古”“幽”三字來高度概括其景觀特色。“深”指的是地形上的變化,地形上的縱深程度。“古”指的是歷史悠久,古柏古跡古文化很多。“幽”指的是“深山不見人,但聞人語聲”,“樹深時見鹿,溪午不聞鐘”這種幽邃的意境。與文獻記載清代時期的園林特征相結合,能夠通過地形、人文、歷史等各種因素,還原來青軒內的園林景觀設計(圖9)。

3.1觀音閣建筑復原

觀音閣為五開間面闊,三開間進深。其屋頂為歇山頂屋面,外圈有一圈柱廊。

觀音閣的建筑平面為長方形,在中國古代的建筑中,大部分的建筑平面為長方形,且平面上有寬與深2個尺寸,所以要研究觀音閣的寬與深。《中國古建筑木作營造技術》書中寫道:每4顆柱子圍成1間,1間的寬度為“面寬”,又稱“面闊”,深為“進深”。在古建中,面寬的確定因素有很多,如要考慮實際的需要,與木材長短類的實際可能。古建中,進深的確定因素也有很多,不僅要考慮實際可能性,還要考慮建筑物的功能性。在修復五開間面闊,三開間進深的觀音閣過程中,要考慮到以上因素。

觀音閣屋頂為歇山頂屋面,歇山建筑是很基本且很常見的一種建筑形式。在《中國古建筑木作營造技術》介紹到:“歇山建筑屋面峻拔陡峭,四角輕盈翹起,玲瓏精巧,氣勢非凡,它既有廡殿建筑雄渾的氣勢,又有攢尖建筑俏麗的風格。”所以在古代,各類型的建筑都應用到了歇山這種建筑形式,歇山在中國的古建筑中有著很重要的地位。歇山形式的建筑在外形上會有很大特征,而支撐此外形的內部結構,也有很多特殊的處理方法(圖10~13)。

對于復原觀音閣來說,對歇山建筑山面的基本構造進行了研究。對于古建筑而言,各種建筑形式的正身部分和梁架構造都是基本相同,而差距最大之處則是山面構架的組成。在清式歇山建筑形式中,經常用到一個特殊的構件叫做踩步金,踩步金在《中國古建筑木作營造技術》記載:是歇山建筑屋頂4處出檐的前后檐,檐椽的后尾搭在前后檐的下金檀上,兩山面檐椽的后尾則搭置在山面的一個既非梁又非檀的特殊構件上。此特殊物件為踩步金。踩步金能夠支撐著上面的梁架檀木,又能夠承接山面檐椽的后尾。所以踩步金在古建筑中占據了很重要的地位,所以它是歇山建筑山面最主要的構架之一。同樣,既復原古了建筑,又了解了與一般梁架相反,與面寬方向平行的順梁,能夠承載踩步金及其以上構架以及屋面荷重的需要的趴梁,還有能夠保證清式建筑風格的一致性的歇山收山法則。

3.2海棠院復原

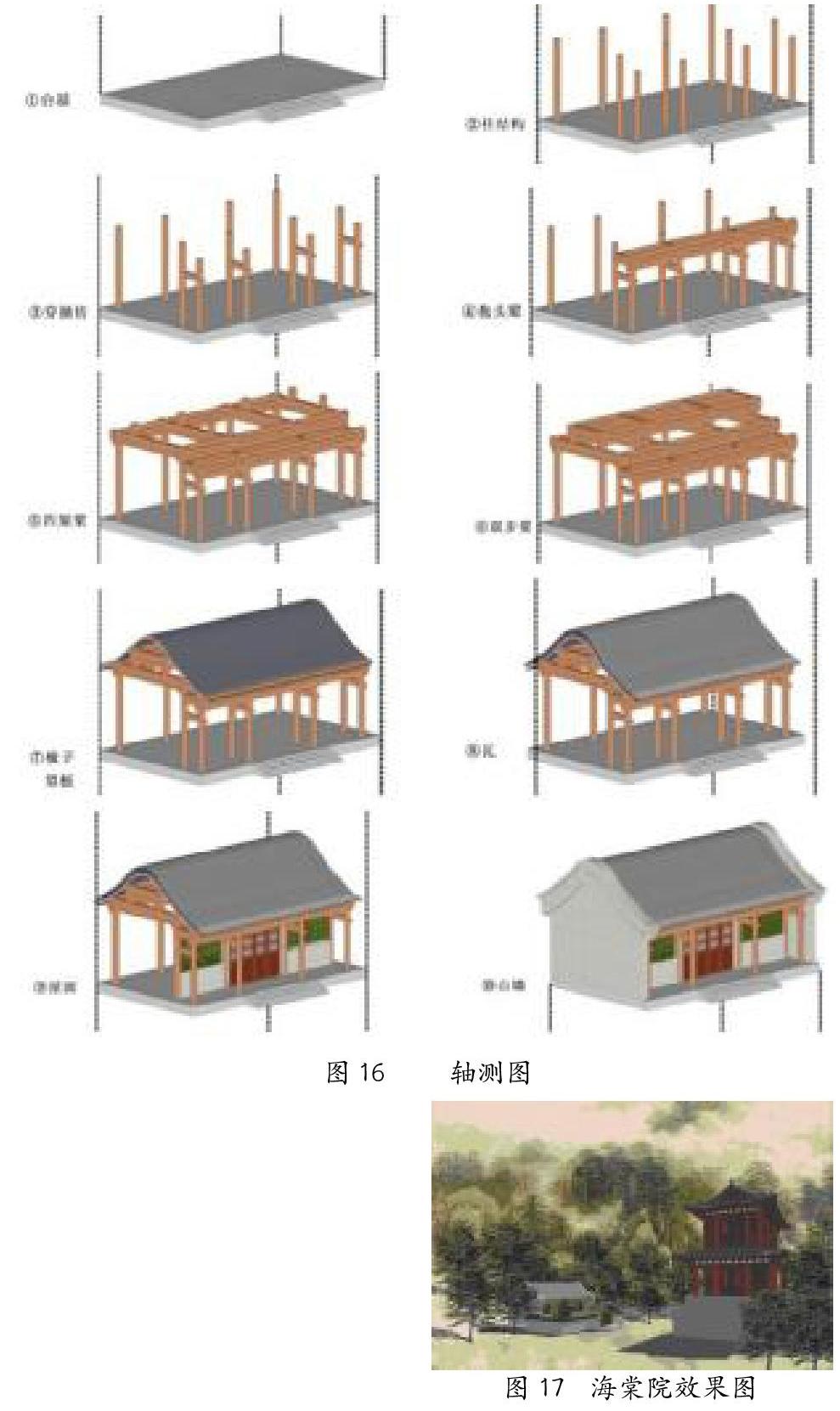

3.2.1整體格局。海棠院大概是lOOm2左右的景觀小院落,所以建筑量較少,主體建筑是一個三開間的卷棚,以及一個進入時需要經過的垂花門以及四周的圍墻。但是由于人口的垂花門和圍墻已經損毀,所以對圍墻和垂花門進行了重新設計,并對海棠院及其周邊的環境進行了改善。

3.2.2建筑細部。雖然海棠院的面積比較小,建筑比較少,在整個來青軒中占比不夠大,但是依舊可以通過海棠院的建筑修復來學習當時來青軒的整體狀態。根據歷史圖集及平面圖記載海棠院總面闊為13m,進深為6.5m,所以根據《中國古建筑營造法式》的明間和次間比例為10:8的比例推算海棠院的明間為5m,次間為4m,進而根據明間面闊5m來推算出檐柱直徑為36cm,高為4m,金柱為39cm,穿插枋高36cm厚28.8cm等尺寸。

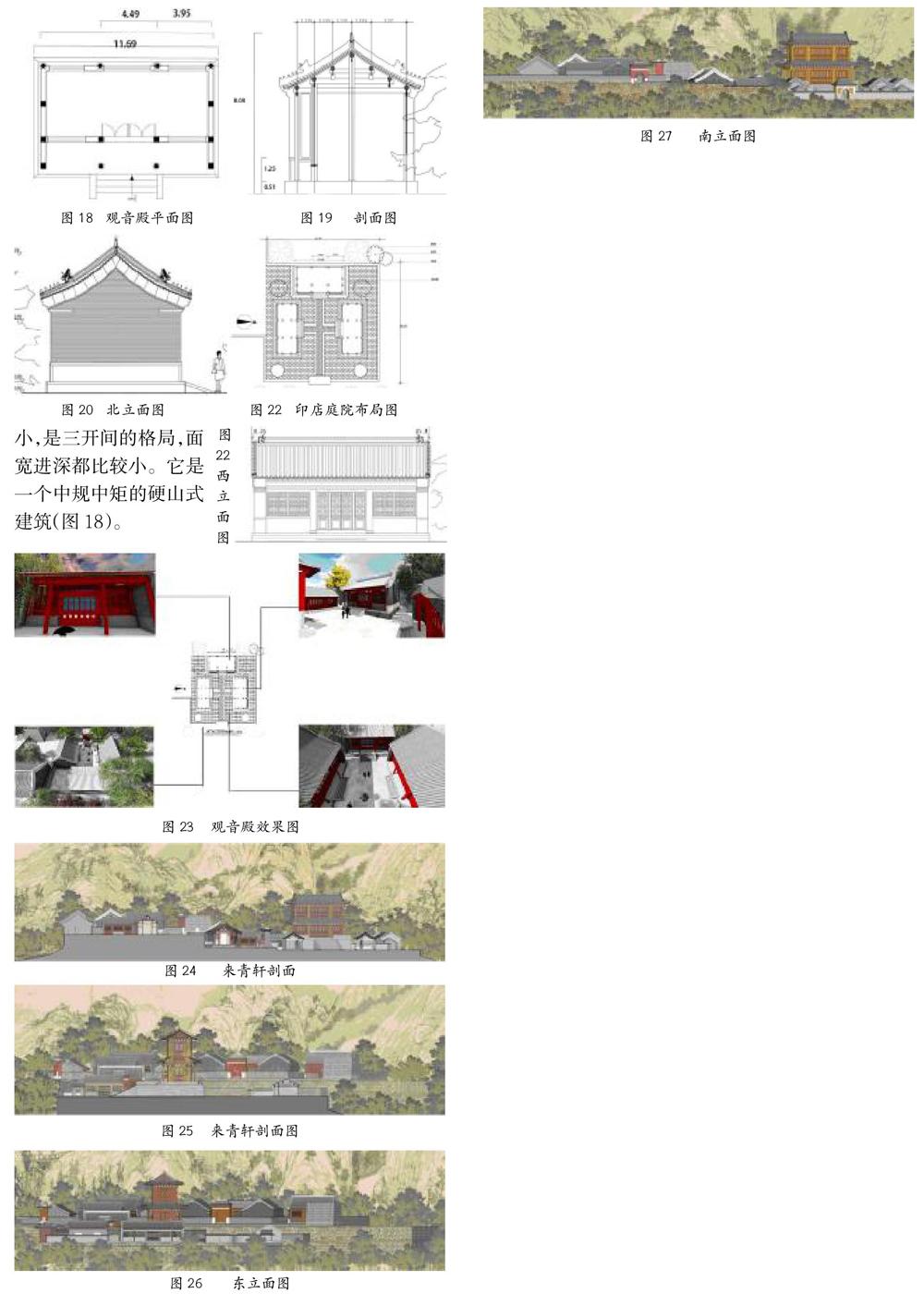

海棠院的建筑設計主要參考《古建筑營造法式》,根據現狀情況推算出建筑的各個部分的尺寸,如圖16對海棠院的主體建筑進行了拆分,其結構從下至上依次是臺基、柱子、穿插枋、抱頭梁、四架梁、雙步梁、椽子、望板、瓦、屋面、山墻等結構。

3.2.3景觀關系。海棠院面積比較小,其中建筑面積占了50%,所以只剩下一個面積比較小的小庭院,所以就對小庭院的鋪裝及其植物進行了復原設計(如圖17),進行了地面鋪裝改造,并加入了一些小的汀步增加整個庭院的豐富性,建筑前方有一顆古樹,對其進行了保護和利用,同時對海棠院進行了植物的補植,提升海棠院整體的景觀效果(圖17)。

3.3觀音殿復原

3.3.1觀音殿構件尺寸推算。清代官式建筑構件對尺度權衡比例上有相當嚴謹的規定,有相對應的計算方程式。梁思成先生將這些記載尺度權衡計算程式的工匠抄本匯編整理為《營造算例》,并申明算例服務于工匠估工算料指導施工而非服務于設計,因此參照營造算例進行輔助設計時,結合實測數據,發現基本吻合。觀音殿屬于六檁前后出廊硬山。觀音殿長11.69m左右,寬6.81m左右,長寬比接近211,經過測量加計算,明間面寬為4.49m、次間面寬是3.952m(在這里取3.95m)。是一個規格較低的硬山式建筑。(表1)

由以上的推敲分析,觀音殿的形象躍然紙上,它是帶脊的硬山屋頂,六檁前后出廊小式硬山。觀音殿體量小,是三開間的格局,面寬進深都比較小。它是一個中規中矩的硬山式建筑(圖18)。

3.4來青軒地形

靜宜園是一座山地園林,來青軒位于香山靜宜園的半山腰,所以地形是不可規避的問題。但是來青軒巧妙地通過設置臺地解決了高差問題,并且讓每層的建筑都位于同一水平面上,同時讓最高層的建筑體量較小,中層建筑體量適中,最底層建筑不僅體量大而且數量多。所以整個來青軒整體的建筑看起來很和諧。用臺地來解決高差問題,同時用建筑的不同體量和植物的樹干高低和冠幅大小來弱化本來較為明顯的臺地,本次來青軒臺地的應用可謂是解決高差的一個范例。

4結語

本次復原設計,通過查找有關香山的資料、對比同時期古建筑的風格、學習經典案例等方法對來青軒及其周邊環境進行了復原設計。本次復原設計中收獲頗豐,不僅了解了古建筑的具體結構,同時也學習了園林建筑的整體布局。從城市規劃角度來盡量保護古城和古建筑;運用3D、VR等技術虛擬復原靜宜園來青軒,呼吁廣大群眾保護古建筑,為后人留下寶貴的文化遺產。