謝國華黃梅戲音樂編配技法分析

(馬鞍山文藝創作室 243000)

戲曲在我國發展歷史悠久,是中華民族的文化瑰寶,也是中華文明的外在表現形式之一,對我國文化的發展和傳承起著重要的作用。黃梅戲是我國五大曲種之一,是從農村發展起來的地方小戲,歷經兩百多年的歷史。黃梅戲能從最初的民間小戲發展至今,是因為不斷的吸取優秀姊妹藝術,創新發展。《人民音樂》2003年第10期發表了馮光鈺的一篇文章——《求新、嬗變——黃梅戲音樂的靈魂》一文中提到:“傳統與現代的不斷嬗變的優良傳統,一直是促成黃梅戲不斷走向成熟和成為一個風格獨特的安徽劇種的契機。”

那么在新時代的環境下,在大眾審美日趨多元化的背景下,如何讓黃梅戲順應時代發展,展現自己的獨特魅力呢?這對我們的創作工作者們是一次極大的考驗。安徽省著名作曲家謝國華先生在黃梅戲音樂編配工作中,做出了自己的大膽嘗試,特別是在吳瓊黃梅戲專唱音樂會上,分別從調性布局、音色布局、織體設計等角度加以編配,將民族戲曲和西洋作曲手法有機融合,既不失唱腔原味,又體現出黃梅戲新的風格。著名黃梅戲作曲家時白林老先生在觀看整場音樂會后,評價為:拓寬了黃梅戲的表現力,并予以肯定的態度。謝先生緊跟時代的脈搏,吸取了西方的一些作曲技法,并將其融入到黃梅戲音樂中,擴大了當代黃梅戲音樂的表現力。

一、五聲性調式和聲的拓展

1.二度結構的和聲方法

二度結構的和聲,是以大、小二度音程為基礎而形成的。在實際應用中,既可以是單獨的二度音程,也可以是由二度音程疊合而成的各種和弦形式。《杉木水桶》是《藍橋汲水》(又名《藍橋會》)的唱段之一,是段唱工戲。新編配的《杉木水桶》在全曲五聲徵調式中融入了二度結構的和聲手法,見譜例1:

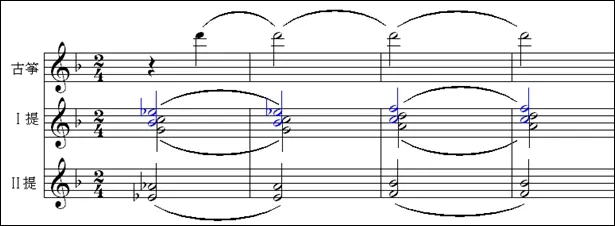

譜例1

從譜例1中我們可以看到,旋律聲部為典型的五聲調式,弦樂組Ⅰ提、Ⅱ提以及中提聲部,除了少量的三度音程出現,其余都為二度結構的音程。這樣的和弦構成的撲朔迷離的音響效果正好與劇中人物復雜的情緒相貼切。樊祖蔭先生在他的《四_五度結構與二度結構的和聲方法——五聲性調式和聲研究之一》一文中歸納到:二度結構的和弦主要是由連續的二度疊置、間隔式的二度疊置或將二度音程以分散形式的排列來構成。若按此歸納方法,此譜例中的二度和弦結構應屬于第二種——間隔式的二度疊置。間隔式的二度疊置和弦,由二度結構的音程或和弦分層疊合構成。各層之間的距離沒有規定,取決于音響的需要和作品的整體和聲構思。上例中的和聲大部分由三組大二度音程分布在Ⅰ提、Ⅱ提以及中提三個聲部的不同音區構成固定音型。Ⅰ提和中提為相鄰的八度,Ⅱ提夾在Ⅰ提和中提中間,與Ⅰ提構成兩層間隔式的大二度疊置和弦,類似于五聲縱合性結構中的“五度四音列”和弦,兩層和弦的組成音不同,其音響已超出五聲范疇。

2.復合結構的和聲方法

復合和弦,由同一調性范圍內的不同級數或不同結構的和弦作縱向結合構成。它有以下兩個基本特點:其一,和聲層次分明,音響具有立體感。其二,音響上的不協和性,功能上的不穩定性。

《四季調.夢會》中Ⅰ提和Ⅱ提運用的復合和弦,由三組四度音程所構成,猶如九和弦的分層排列。雖然各種不協和音程(如九度、七度及增四度等)被安排在不同的層次中,但兩種音級功能的相互作用,仍使和聲緊張度加劇,因而產生繼續運動的要求。見譜例2:

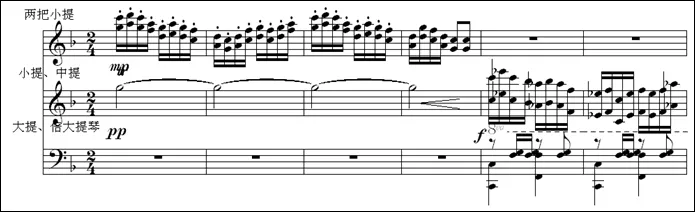

譜例2

二、民族調式與大小調的結合

黃梅戲唱腔的調式為中國的五聲傳統調式,有時會加入少量的偏音。其中以徵調式和宮調式居多,徵調式幾乎占統治地位。那么能否在傳統調式的基礎上有所發展和突破呢?在新創編的《飄飄蕩蕩天河來》一曲中,融入了大小調與民族調式結合的創作手法。

《飄飄蕩蕩天河來》是黃梅戲曲目中【仙腔】的經典唱段。【仙腔】的基本結構是四句體,且四句的長度各不相同,有的較為短小,在這樣結構的徵調式唱腔中加入大小調式,是有一定難度的。

譜例3

譜例3中的唱詞 “看人間”為前一句(七字句)的部分重復。唱腔是以C為主音的五聲徵調式;器樂聲部是以F為主音的大調式。小提琴聲部在F大調內作連續的半音級進下行,法國號也在F大調內以復調形式出現器樂主題的動機。這樣,柔美的黃梅戲唱腔配上了明亮的大調和聲及快速的弦樂半音階下行,“天庭”的形象立刻變得壯闊,為七仙女的人物形象賦予了時代感,多調性的創作手法在此起到了很好的補充作用。

三、宮調轉換的轉調手法

宮調轉換,是一種富有我國民族特色、五聲音階旋律發展手法。如果使用的恰當,可導致旋律及多聲部寫作向多調性發展,從而使樂曲所表現的思想感情更加細致深化。

《打豬草》是黃梅戲在新中國成立后最早被挖掘整理并使黃梅戲迅速產生影響的傳統曲目。主要唱段之一《對花》描寫的是陶金花和金小毛以花為題的對歌,描寫的是一幅生動的農村生活美景。《對花》全曲唱腔為單一的徵調式,并多次重復同一旋律。那么如何能讓這首生活小調表現得更加生動活潑呢?謝先生在創作過程中嘗試了宮調轉換的創作手法。

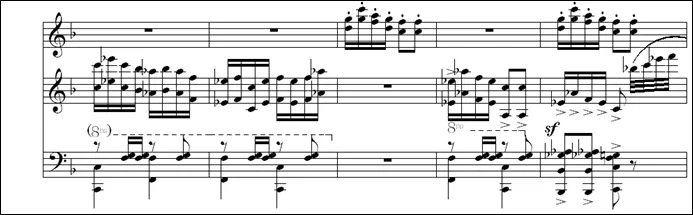

譜例4

如譜例4所示:改編后的《對花》在前奏中出現了C徵——C角——E宮——C徵的轉調。首先出現在兩把小提琴聲部的旋律是以F為宮音的C徵調上,當弦樂組的Ⅰ提、Ⅱ提重復這一旋律時,已轉入到以降A為宮音的C角調式。這種由C徵轉到C角的轉調我們稱之為同主音轉調,特點是音列有變化,調式改變,宮音也改變,而主音不變。而后,兩把小提在E宮調做短暫的離調,這一轉調是調性、調式、調號都改變的轉調,比剛才的同主音轉調更為復雜、調關系走得更遠。這種轉調使音樂形象的變化、色彩的對比、功能動力的程度更高。最后回到以F為宮音的C徵調上。這一手法同樣也出現在全曲的間奏中。改編后的《對花》,全曲調式不再單一,旋律發展更加貼近劇中的人物形象。這曲動聽的歌更好的表現出了農村青年美好的心靈世界。

四、結合西洋管弦樂隊的伴奏模式

在謝先生創編的黃梅戲音樂中,較多的使用銅管樂器作為主要伴奏樂器,并且還使用圓號作為伴奏中的旋律聲部。這樣的編配手法給黃梅戲唱腔增添了新的活力。銅管樂是一種“圓柱體”的聲音,它具有很強的聲響穿透力,可以在一定空間內穿過任何障礙物,將聲音傳送得很遠;其次,不論在高音或低音,還是強音或弱音中,應永遠有一根氣柱在支撐著。由這兩方面組成的音色,稱之為“立體感”音色。1正是這種“立體感”,使聽眾欣賞到的音樂變得“立體”起來。我國的民族樂器中,弦樂、吹管樂及打擊樂很豐富,音樂特色濃厚、強烈,但合奏的立體效果欠佳,這是由于缺少雄厚的低音部及銅管樂器等原因造成的。在黃梅戲中適當的融入西洋管弦樂中的銅管樂器,無疑是有益的嘗試。

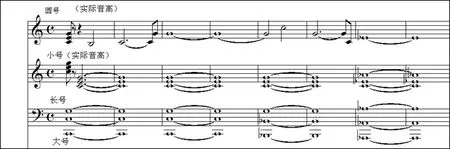

在《飄飄蕩蕩天河來》一曲中,銅管樂組先以柱式和聲奏響全曲的“號角”,之后圓號奏器樂主題的旋律聲部,小號、長號和大號奏長時值的和弦。圓號的音色是美妙動人的。在演奏抒情的旋律時富有歌唱性,柔和而甜美;在演奏高尚、沉思的抒情性旋律時,又能表現得含蓄而深沉。這里,寬廣、行進式的器樂主題旋律選用發音鏗鏘有力宛若號角般金屬音色的圓號來演奏,是其它任何樂器都無法替代的。“天庭”威嚴的形象立刻映在聽眾的腦海中,見譜例5:

譜例5

綜上所述,本文主要從作曲技法方面論述了謝國華黃梅戲音樂編配的部分內容,新時代的黃梅戲,正以嶄新的面貌呈現給大眾。謝國華先生審時度勢,以傳統的黃梅戲為本,大膽借鑒姊妹曲種及西洋作曲手法,在吸取西洋創作技法的同時,他敢于向傳統的審美觀念挑戰,讓黃梅戲緊跟時代脈搏,表現出其獨特的魅力。在這些新作中,我們可以深刻感受到黃梅戲正以嶄新的面貌向大眾展現自己獨特的魅力。只有這樣,中國的戲曲才會與時俱進,再現輝煌!

注釋:

1.張繼春.《淺談銅管樂器的“立體感”音色[J].《樂器》,2002.08.