基于Landsat8衛星影像的廈門市水土流失動態變化分析

肖惠珍,陳志霞

(廈門精圖信息技術有限公司,福建 廈門 363000)

1 研究區概況

廈門市地處福建省東南沿海九龍江入海處,背山面海,地形自西北向東南傾斜,地貌構成以臺地、丘陵、平原、山地為主,平均海拔63.2 m;屬南亞熱帶海洋性季風氣候區,受太平洋暖濕氣流影響,每年一般有4~5次臺風過境,年均氣溫21 ℃,年均降水量約1 200 mm,終年溫暖濕潤,盛行東北風;植被種類繁多,以次生植被和人工植被為主;土壤類型以紅壤、水稻土和赤紅壤為主,不同類型土壤分布與海拔密切相關。隨著經濟的迅速發展,人多地少、人地矛盾突出的問題愈發嚴重。在自然和人為因素的共同影響下,廈門市已成為閩南沿海地區水土流失較為嚴重的區域之一。

2 水土流失影響因子

參考許木土等[1]的研究成果,確定了廈門市區范圍內對水土流失影響較大且便于動態監測的3個因子,即土地利用類型、植被覆蓋度和坡度。

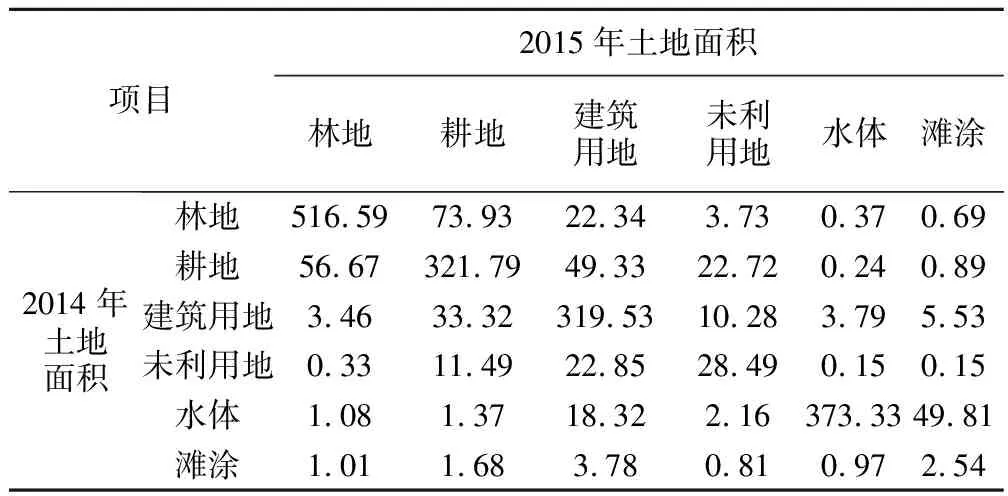

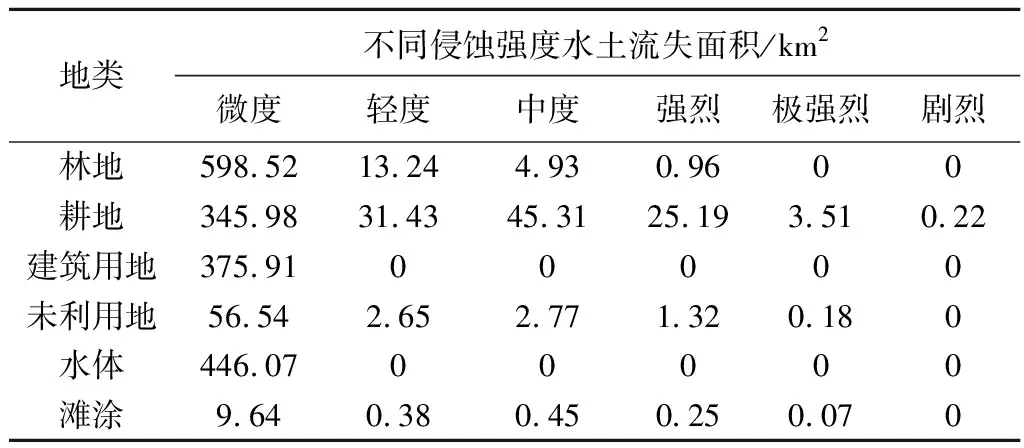

(1)土地利用類型。不合理的土地利用是導致水土流失的主要原因之一,用土地利用轉移矩陣可以很直觀地反映土地利用變化情況。本研究采用兩個時相的土地利用類型圖進行疊加計算,得到2014—2015、2015—2016年土地利用轉移矩陣,見表1、2。

由表1、2知,廈門市林地主要轉化為耕地,其次是建筑用地。2014—2015年有11.97%的林地轉化成了耕地,3.62%轉化為建筑用地;2015—2016年有6.15%的林地轉化為耕地,2.27%轉化為建筑用地。耕地主要轉化為林地和建筑用地,而建筑用地又主要轉化為耕地。未利用地主要轉化為建筑用地和耕地,其中城市用地范圍的未利用地主要轉化為建筑用地,非城市用地范圍的未利用地主要轉化為耕地。灘涂和水體面積變化主要受潮位變化的影響。

表1 2014—2015年廈門市土地利用轉移矩陣 km2

表2 2015—2016年廈門市土地利用轉移矩陣 km2

(2)植被覆蓋度。植被覆蓋可以削弱水滴的重力勢能,使得雨水不直接沖擊地面,從而減輕水土流失。當達到一定郁閉度時,植被能有效保護土壤不被侵蝕。本研究基于像元二分模型的歸一化植被指數(NDVI)估算植被覆蓋度(fc)[2]。植被覆蓋度計算公式為

fc=(NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)

式中:NDVI為歸一化植被指數;NDVIsoil為沒有植被覆蓋區域的NDVI值;NDVIveg為完全被植被覆蓋區域的NDVI值。

NDVI的值介于-1~1:當取值小于零時,表示地物對可見光高反射,一般為水體、云、雪等;等于零時,表示地表為裸地,一般為巖石、裸土等;大于零時,數值越大,表示植被覆蓋度越高。考慮到沒有實測數據,NDVIveg和NDVIsoil取一定置信度范圍內的NDVImax和NDVImin,而這兩個值可以通過統計研究區NDVI值的累積概率分布來獲取,取累積概率為95%的值為NDVImax,累積概率為5%的值為NDVImin。

由表3知,廈門市植被覆蓋度以30%~45%為主,其次是>75%。調查結果顯示,植被覆蓋度>75%的地區主要是有植被覆蓋的山區,覆蓋度45%~75%的主要是耕地和海拔較低的林地,覆蓋度0~45%的主要為城區用地。2014—2016年,廈門市植被覆蓋度有所增加,尤其是高植被覆蓋區域面積增加較明顯。

表3 2014、2015、2016年廈門市植被覆蓋狀況

(3)地形坡度。坡度能表示地表單元陡緩的程度,在一定范圍內坡度越大,徑流速度越快,水流沖刷能力越強,水土流失就越嚴重。從2016年廈門市的DEM中提取坡度信息可知:廈門市整體坡度較為平緩,67.80%的地區坡度在5°以下,主要是海域、建筑用地、耕地和灘涂等;坡度>5°的地區多是林地,主要分布在翔安東部、同安北部和集美西部的山區。

3 水土流失動態監測結果

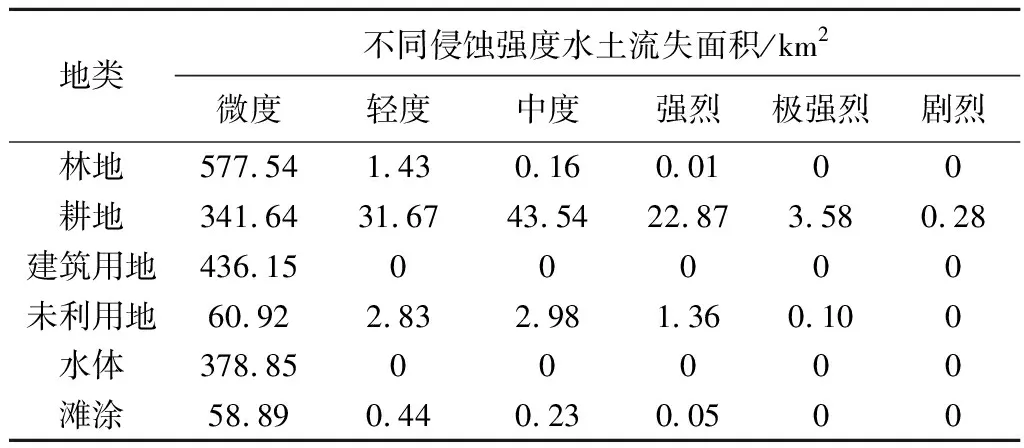

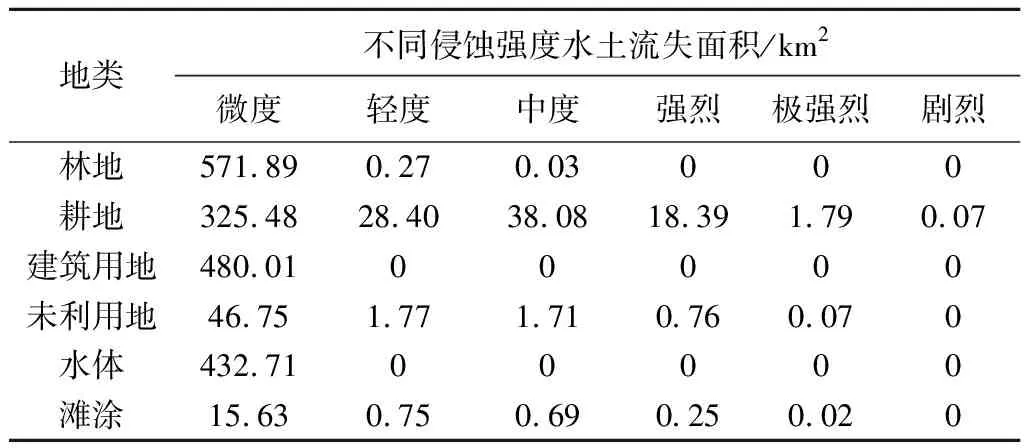

參照《土壤侵蝕分類分級標準》(SL 190—2007),結合研究區實際情況,整理得到本研究廈門市水土流失強度分級標準。將土地利用分類圖、植被覆蓋度分級圖、地形坡度分級圖進行疊加計算[3-5],分別得到2014、2015、2016年3個時相的水土流失強度分級結果,見表4—6。

從單一時相的強度分級結果來看,2014—2016年廈門市絕大部分地區是微度侵蝕區,極強烈及其以上侵蝕面積很小,引起較強侵蝕的地類主要是耕地和未利用地。從3個時相侵蝕強度分級變化情況來看,廈門市輕度及其以上侵蝕面積逐年減少,說明整體侵蝕強度有所降低,尤其是強烈及其以上侵蝕面積減少明顯,由2014年的31.70 km2減少到2016年的21.35 km2,減少了32.65%。

表4 2014年廈門市各地類水土流失強度分級結果

表5 2015年廈門市各地類水土流失強度分級結果

表6 2016年廈門市各地類水土流失強度分級結果

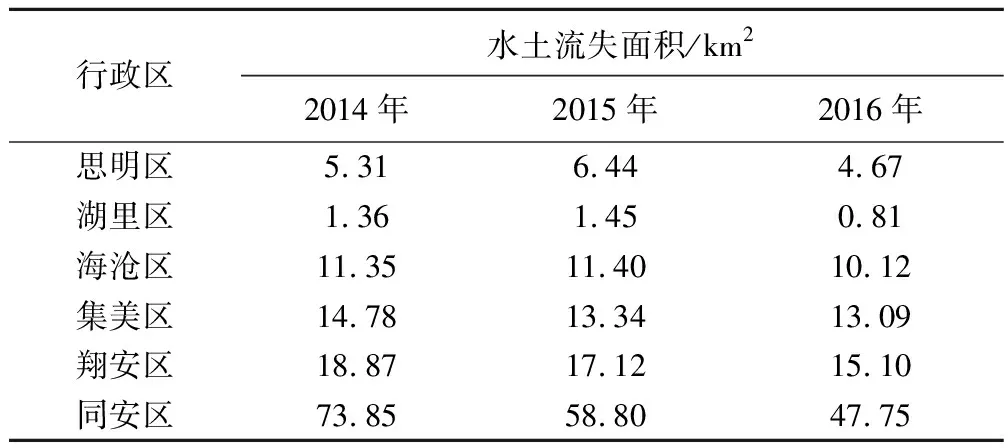

將2014—2016年廈門市的水土流失面積按行政區進行統計,結果見表7。其中,同安區的水土流失情況最為嚴重,其水土流失面積占全市流失總面積的50%以上,這是由于該區地形破碎復雜,特別是境內的多個開山采石點嚴重破壞地表,導致了嚴重的水土流失;其次是耕地面積較大的翔安區;思明區和湖里區水土流失面積最少,這是由于兩區經濟發達,城區綠化面積大,水土保持設施較完善。2014—2016年廈門市各區水土流失狀況都得到了改善,水土流失面積有明顯減少。

表7 2014—2016年廈門市各行政區水土流失面積

4 結 語

基于廈門市2014—2016年三期Landsat8遙感影像數據,利用GIS空間分析功能,依據《土壤侵蝕分類分級標準》(SL 190—2007),對廈門市的水土流失動態變化進行分析,得到以下結論:

(1)廈門市占地面積最大的地類是林地,占土地總面積的30%左右。從土地利用變化來看,2014—2016年主要表現為建筑用地持續增加,林地、耕地持續減少。

(2)廈門市區植被覆蓋度以30%~45%為主。監測數據顯示,近年來廈門市區低植被覆蓋區面積逐年減小,而高植被覆蓋區面積明顯增加,植被覆蓋度變化呈現穩中有小幅增長的趨勢。

(3)對廈門市三個時相不同強度水土流失面積統計分析發現,廈門市區輕度及其以上侵蝕面積逐年減少,尤其是強烈及其以上侵蝕面積減少明顯。從各個行政區來看,水土流失最嚴重的是開山采石點較多的同安區,其次是耕地面積較大的翔安區,思明區和湖里區水土流失相對較輕。