蕨類植物孢子囊的結構、功能和演化*

周喜樂 嚴岳鴻

(1 湖南湘西土家族苗族自治州森林資源監測中心 湖南吉首 416000 2 上海辰山植物園 中國科學院上海辰山植物科學研究中心 上海 201602)

蕨類植物不開花不結果,其有性繁殖是通過孢子囊里面產生的孢子萌發實現的。有花植物的多樣性主要通過花、果實及種子等繁殖器官的多樣性體現的,而無花無果的蕨類植物全世界有1 萬余種[1],如此豐富的種類很大程度也是源于孢子囊及孢子囊群等繁殖器官的多樣性。孢子囊的結構及多樣性不僅是蕨類植物分門別類的主要依據,也是研究蕨類植物系統演化的重要形態證據。

1 孢子囊的結構和功能

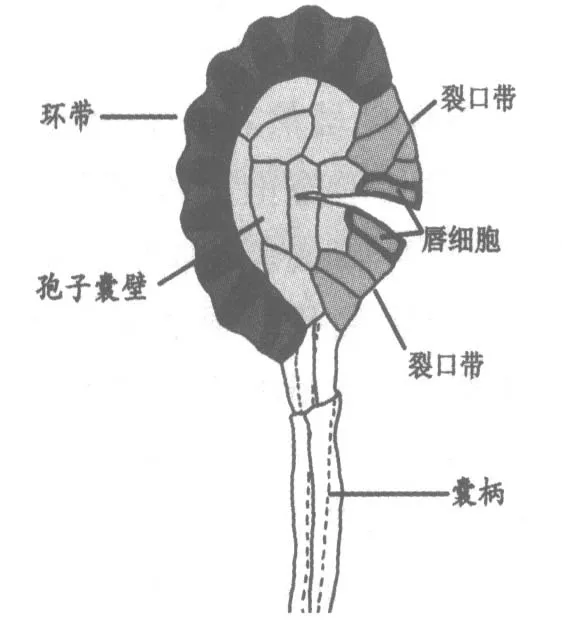

蕨類植物的孢子囊由囊柄、囊蒴及里面的孢子組成,其中絕大多數的囊蒴由環帶、囊壁和裂口帶組成(圖1),系統發育樹上基部類群和個別水生蕨類的孢子囊則無環帶。

圖1 孢子囊結構示意圖[2]

囊柄:由3 列細胞組成,個別類群(例如鐵角蕨科)的囊柄由1 列細胞組成,厚囊蕨類的孢子囊則無囊柄,個別早期薄囊蕨類的囊柄則由多列細胞組成,例如紫萁類。囊柄連接著囊蒴和葉片,且直接和葉脈相連,起到支撐囊蒴的作用,也是孢子發育所需養料和水分的運輸通道,屬于輸導組織[3]。不同的種類囊柄長度不一樣,最短的種類其囊蒴幾乎緊貼著葉著生,最長的種類其囊柄達到囊蒴的2~3 倍長。

孢子:由孢子囊里面的孢子母細胞發育而來。孢子母細胞通過有絲分裂和減數分裂最終形成遺傳物質減半的孢子。不同的種類其孢子囊里面的孢子數目也可能有差別,一般薄囊蕨類的孢子數目為2 的乘方——16、32、64、128、256 或512,而厚囊蕨類孢子囊中孢子的數目遠多于薄囊蕨類[4]。

裂口帶:主要與孢子囊的開裂有關,與環帶一起組成包圍囊蒴的一個環。裂口帶中間是2 個唇細胞,孢子囊從唇細胞處裂開。不同類群的裂口帶也有差異,一是唇細胞的形態,有的類群唇細胞較扁平,有的類群唇細胞較凸出[5];二是裂口帶的細胞數目也可能有區別。

孢子囊壁:不同的類群囊壁細胞的數目也不一樣,甚至同一種類的不同孢子囊之間也有差異,一般種間差異大于種內差異。

環帶:由10~30 個環帶細胞組成,不同的種類甚至同一種類,每個孢子囊的環帶細胞數目不同,一般種間差異大于種內差異。環帶的主要功能是彈射孢子,特點是環帶細胞3 面加厚(2 個徑向壁和內切向壁)(圖1)。當成熟孢子囊失水時,環帶細胞中水的張力將孢子囊撕開,同時環帶細胞的徑向壁相互靠攏而蓄積孢子囊彈射彈性勢能。蕨類植物孢子囊的環帶結構猶如沒有橫桿的彈射器,為了使環帶在彈射的時候在中途突然停住,需要有一個力充當橫桿的作用,而這個力即來自環帶細胞間快速釋放彈性勢能時產生的粘滯阻力,環帶在中途突然停住后孢子即以約10 m/s 的速度被彈射出去[6]。概括來說,孢子囊的彈射過程可分為以下4 個步驟:1)環帶細胞失水,通過水的張力使環帶變形;2)環帶形變時猶如彈簧蓄積彈性勢能;3)細胞繼續失水,當水的張力不足以支撐環帶形變時觸發氣穴效應,迫使環帶反彈;4)環帶細胞間的粘滯阻力使反彈運動停止。

2 孢子囊的演化

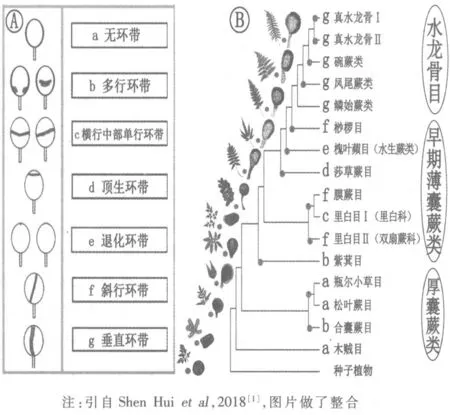

孢子囊的結構在蕨類植物的分類和系統發育研究中具有重要意義,尤其是環帶的特征。孢子囊環帶根據結構的不同可分為7 種類型(圖2A):無環帶、多行環帶、橫行中部的單行環帶、頂生環帶、斜行環帶、退化環帶和垂直環帶。

圖2 孢子囊環帶類型示意圖(A)及環帶系統演化圖(B)

無環帶孢子囊:孢子囊無柄,囊壁很厚,體積較大,沒有環帶,孢子數量眾多。主要類群有木賊科、松葉蕨科和瓶爾小草科。

多行環帶:環帶發育不完全,主要由多列膨大的薄壁細胞組成,集中分布在孢子囊開口的一端或略沿開口分布,孢子囊沒有彈射功能。主要類群有紫萁科(環帶明顯)和合囊蕨科(環帶不明顯)。

橫行中部的單行環帶:環帶由單列細胞組成,繞孢子囊大半圈,環帶和囊柄不在同一平面,孢子囊開口朝上,有彈射功能。主要類群是里白科。

頂生環帶:孢子囊呈壇形或梨形,環帶分布在孢子囊的頂端,圍成一小圈,囊柄極短或無,孢子囊無彈射功能。主要類群有海金沙科和莎草蕨科(莎草蕨目)。

斜行環帶:環帶蠕蟲狀,環帶和囊柄不在同一平面,孢子囊開口在側邊,有彈射功能。主要類群有膜蕨科、雙扇蕨科、瘤足蕨科、金毛狗科和桫欏科。

退化環帶:孢子囊無環帶,囊壁由單層細胞組成,沒有彈射功能,主要是水生類群,有蘋科和槐葉蘋科(槐葉蘋目)。

垂直環帶:環帶蠕蟲狀,環帶和囊柄處于同一平面,孢子囊側邊開口,有彈射功能(極少種類無彈射功能)。主要類群是水龍骨目。

橫行中部的單行環帶與斜行環帶很相似,但因其孢子囊開口朝上而區別于孢子囊側邊開口的斜行環帶。

根據最新的系統發育樹,無環帶的木賊科、松葉蕨科和瓶爾小草科屬于祖先類群(圖2B)[1],它們的共同特征是孢子囊無柄,同時囊壁很厚,體積很大,沒有環帶。

多行環帶、橫行中部的單行環帶、斜行環帶和垂直環帶屬于共源性狀,且起源于無環帶類群,而頂生環帶和退化環帶很可能是斜行環帶的特化類群[1]。根據Bower[7]的理論,頂生環帶也是祖先類群,但化石和分子證據均表明莎草蕨科起源于侏羅紀而不是石炭紀[1]。

里白科和膜蕨科雖然在形態和生境上有顯著差異,但在孢子囊的形態上有許多共性,例如二者的孢子囊柄很短,環帶偏斜,即環帶和囊柄不在同一平面上;同時二者囊托均顯著延長或隆起,孢子囊著生在囊托側面。在新的系統發育樹上,里白科和膜蕨科互為姊妹群,分子生物學證據和孢子囊形態上均支持這一觀點[1]。

在新的系統發育樹上,雙扇蕨科同里白科和膜蕨科組成的一支互為姊妹群(圖2B),從孢子囊形態來看,雙扇蕨科具有斜行的孢子囊環帶,也類似于里白科和膜蕨科偏斜的環帶。

整個水龍骨目的孢子囊均具有垂直環帶,整體來說垂直環帶的孢子囊較小,環帶細胞數目、囊壁細胞數目均較少,唇細胞明顯且膨大凸起,囊柄較長,這些特征使得一個囊托上可以發育更多的孢子囊,膨大的唇細胞也使得孢子囊更容易開裂散播孢子。