馬鈴薯晚疫病、瘡痂病藥劑防治對比試驗

袁盛敏

摘 要:近年來,馬鈴薯晚疫病、瘡痂病在昭陽區普遍發生,危害逐年加重,薯塊的產量、外觀特別是商品價值受到了一定影響,為進一步掌握其影響程度,本文在昭陽區開展了同田對比試驗。通過對各處理晚疫病、瘡痂病發生情況及藥劑防治等因素進行調查分析,綜合馬鈴薯綠色防控技術,探索在各種病蟲害并存的條件下,藥劑防治對馬鈴薯病蟲害的影響,從而為大面馬鈴薯綜合防治提供科學依據。

關鍵詞:馬鈴薯;晚疫病;瘡痂病;藥劑防治;試驗

我國是馬鈴薯的生產大國,種植面積約為500萬公頃,生產量超過900萬噸,作為我國小麥、玉米、水稻三大主糧的補充,馬鈴薯已逐漸成為第四大主糧作物。而昭陽區作為云南省主要馬鈴薯種植基地之一,種植規模、面積也在逐年加大,至2018年,種植面積已達到46萬余畝。近兩年,馬鈴薯病害呈上升趨勢,特別是晚疫病的發生對其產量有很大的影響,而受到瘡痂病危害的薯塊,外觀難看,不耐貯藏,造成商品價值下降,經濟損失嚴重。

本文在馬鈴薯主產鄉鎮小龍洞鄉開展馬鈴薯晚疫病、瘡痂病藥劑防治對比試驗,試驗通過設立對照區(噴清水)、瘡痂病防治區、晚疫病防治區、專業化綜合防治區4個處理,探索在各種病蟲害并存狀態下,不同防治方法對馬鈴薯病蟲害的抑制作用,從而對產量及經濟效益影響做出評估,為大面指導馬鈴薯科學防治提供科學依據。

一、試驗設計與方法

1.試驗概況

試驗設在昭陽區小龍洞鄉小垴包村2社范良軍家地塊,馬鈴薯種植水平一般,歷年來不做病蟲害藥劑防治,屬晚疫病、瘡痂病發生嚴重的地塊,面積為4*700㎡。各處理區供試品種為威芋5號,全程使用電動噴霧器,根據植株大小,以葉片濕潤不滴水為準。小區采用對比試驗,未設重復。試驗安排在同一地塊,A、B、C、D四個小區間各設3個雙行作為隔離行。播種時均施足農家肥、磷肥。

2.試驗設計

試驗設A、B、C、D共4個處理

A:對照區(噴清水)。按照大面水平種植,不做任何病蟲害藥劑防治。

B:瘡痂病防治區。在播種塘內噴施氟啶胺1000倍液,在塊莖形成期用氟啶胺0.3L/畝灌根一次。

C:晚疫病防治區。第一次苗高20cm時用80%代森猛鋅150倍液噴施;第二次于中心病株剛出現或33.3%苗現蕾時用陶氏益農-大生(80%代森猛鋅)1200倍液噴施;第三次于66.7%苗現蕾時用72%霜脲.錳鋅100g噴施;第四次于90%以上苗現蕾時用75mL銀法利+70%丙森鋅噴施(120g/畝);第五次于盛花期用100mL銀法利+70%丙森鋅噴施(120g/畝),從第二次起,每間隔10天噴施一次。

D:專業化綜合防治區。播種時施足農家肥(牛、羊糞草混合肥),補施鉀、鎂、鋅、硼等微量元素肥料各1㎏,種薯嚴格按照標準選擇健康無病、無破損、表皮光滑、貯藏良好的薯塊,并用150mL銀法利+100mL高巧(60%吡蟲啉)+2kg清水噴勻各薯塊,攤晾干后待播,結合B、C處理的同等方法進行晚疫病、瘡痂病施藥防治。3.調查方法

晚疫病調查方法:噴藥10天后進行調查,各處理選擇3個區,每區對角線5點取樣,每個點調查10株;調查各點的發病率及病情指數。以株為單位,每株調查全部葉片,按以下分級標準分級記錄。

0級:無病斑

1級:個別葉片上有個別病斑;

3級:1/3以下葉片有病斑;

5級:1/3~1/2葉片有病斑;

7級:幾乎所有葉片都有病斑;

9級:全部葉片霉爛幾乎無綠色部分

瘡痂病調查方法:出苗后調查發病穴數,取5點,每點調查10塘,發病穴數與小區栽苗數之比可計算出病穴率。瘡痂病塊莖病情指數:在收獲時,每小區調查100塊莖,按小區分別記錄各級病薯數,計算病情指數。瘡痂病分級標準:

0級:薯皮健康,無病斑;

1級:薯皮基本健康,有1~2個零星病斑,所占面積未超薯皮表面積的1/4;

2級:薯皮表面有3~5個病斑,所占面積為薯皮表面積的1/4~1/3;

3級:薯皮表面有5~10個病斑,所占面積占薯皮面積的1/3~1/2;

4級:嚴重感病,病斑在10個以上或病斑面積超過薯皮表面積的1/2。

4.計算方法

二、結果分析

1.試驗區馬鈴薯病蟲害發生情況

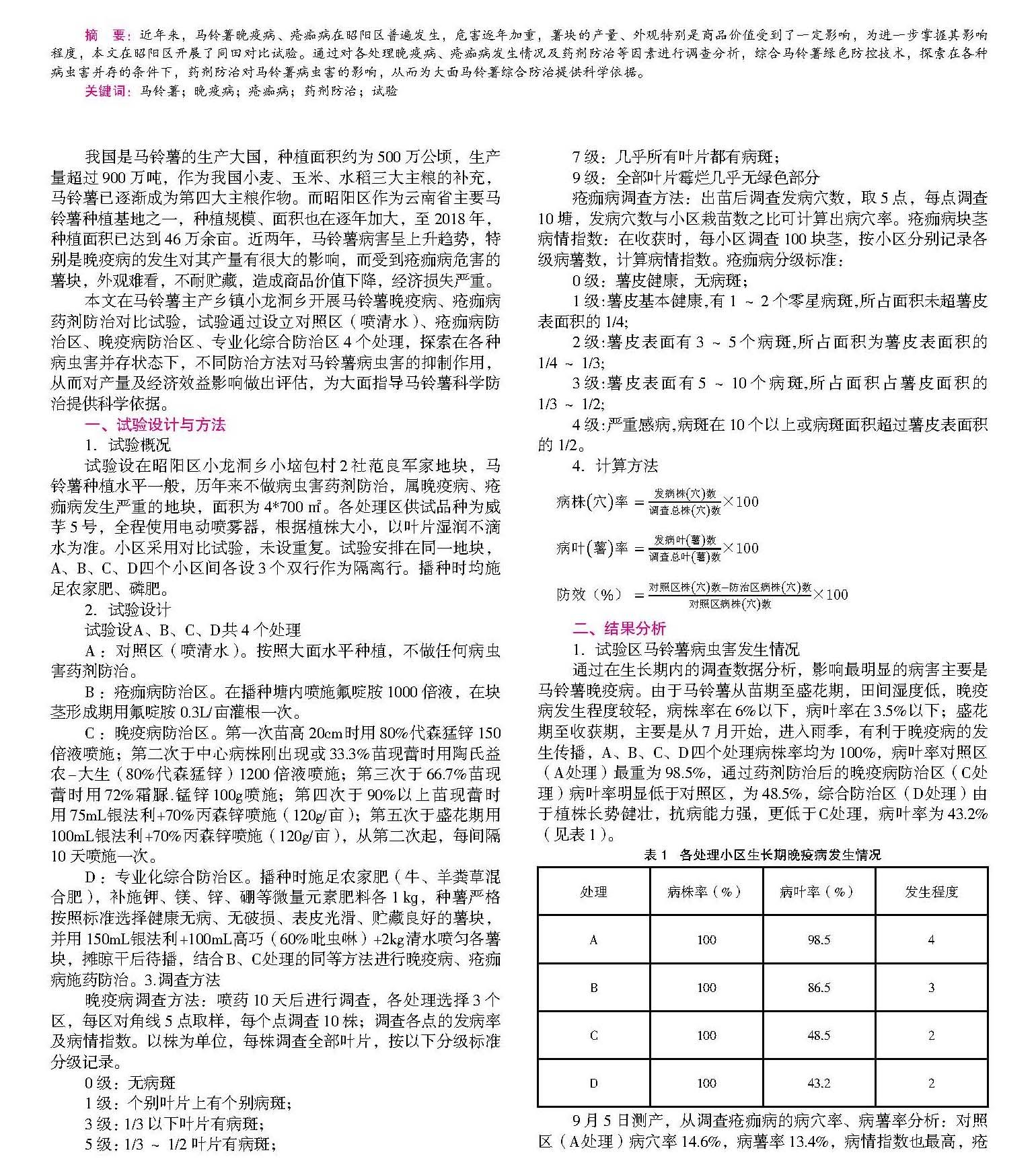

通過在生長期內的調查數據分析,影響最明顯的病害主要是馬鈴薯晚疫病。由于馬鈴薯從苗期至盛花期,田間濕度低,晚疫病發生程度較輕,病株率在6%以下,病葉率在3.5%以下;盛花期至收獲期,主要是從7月開始,進入雨季,有利于晚疫病的發生傳播,A、B、C、D四個處理病株率均為100%,病葉率對照區(A處理)最重為98.5%,通過藥劑防治后的晚疫病防治區(C處理)病葉率明顯低于對照區,為48.5%,綜合防治區(D處理)由于植株長勢健壯,抗病能力強,更低于C處理,病葉率為43.2%(見表1)。

9月5日測產,從調查瘡痂病的病穴率、病薯率分析:對照區(A處理)病穴率14.6%,病薯率13.4%,病情指數也最高,瘡痂病防治區(B處理)通過藥劑的施用,病情指數明顯低于A、C處理,而綜合防治區(D處理)病穴率6.2%,病薯率3.8%,病情指數1.01仍為最低(見表2)。

2.試驗區病蟲害防治情況

試驗區馬鈴薯3月22日播種,播種前,各試驗區均施用農家肥(1500㎏/畝),并配施N、P、K,畝施用量為15㎏、10㎏、15㎏。對照區不作任何化學藥劑防治,在其他處理噴藥時,對照區噴等量清水。瘡痂病處理區只噴施防治瘡痂病藥劑2次,晚疫病防治區只噴施防治晚疫病藥劑5次,綜合防治區對瘡痂病藥劑防治2次,晚疫病藥劑防治5次。從表3可見,瘡痂病防效最好的為綜合防治區81.2%,晚疫病防效最好的仍為綜合防治區84.5%。

3.不同處理馬鈴薯產量調查

9月5日,對試驗區馬鈴薯產量進行測產,從表4可見,以對照區每667㎡產量1355㎏為對照,瘡痂病防治區每667㎡增產207㎏,增產率為15.28%;晚疫病防治區每667㎡增產695㎏,增產率為47.3%;綜合防治區每667㎡增產805㎏,增產率為59.40%。說明在不防治病的情況下,特別是不防治晚疫病對馬鈴薯產量影響最大。

4.試驗區各處理經濟效益分析

從表5可看出,A、B、C、D四個處理,產量呈明顯增長趨勢,分別為1355㎏、1562㎏、1850㎏、2160㎏,而B處理中由于對瘡痂病進行了藥劑防治,病薯率明顯少于A、C處理;D處理進行了全面的綜合防治,植株生長健壯,病薯率明顯低于其它處理。除去用藥成本,每667㎡經濟收益仍然是綜合防治區2973元最高,其次是晚疫病防治區2195元,最低仍是對照區1525元。

三、結語

試驗表明:晚疫病仍然是影響馬鈴薯產量最明顯的病害,重點防治馬鈴薯晚疫病可明顯增加產量,而要提高其經濟效益,除了要重視馬鈴薯晚疫病的防治,還要對瘡痂病進行適時藥劑防治,再輔以其他專業化綜合防治措施,才能確保馬鈴薯在產量和品質方面的提升,從而提高經濟效益。

參考文獻:

[1]陳露萍,芮成昆.秋馬鈴薯晚疫病無人機飛防大田試驗.云南農業,2018(10):77-79.

[2]李平松,馬永翠,馬沙等.馬鈴薯病蟲草害損失評估試驗.中國果蔬,2017(1):38-41.

[3]陳雪榮.馬鈴薯晚疫病藥劑防治試驗.蔬菜,2013(2):61-63.

[4]李拴曹,李存玲.馬鈴薯瘡痂病的發生及防治技術.陜西農業科學.2016(1):76-77.

[5]曾宏寬.西鄉縣馬鈴薯瘡痂病發生原因及防治技術.現代農業科技.2015(13):169.