GIS在地表水文分析中的應用

朱蔚利

摘 要:本文以榆陽區余興莊辦事處馬家溝某處地形為例,進行了匯流線及流程分析,通過實例分析,闡明了GIS在地表水文分析中對DEM數據進行校正的必要性,同時也驗證了GIS在計算匯流線上游集水區面積及流程長度的強大功能,為今后小流域水利規劃設計上游集水面積的計算方法提供了一個方向。

關鍵詞:水文分析;匯流;流程

GIS的全稱為Geographic Information System,即地理信息系統。它是以地理空間數據庫為基礎的集空間數據分析、處理為一體的地理信息系統。近幾年,GIS技術的應用領域越來越廣,已成為水資源調查、規劃、評價、管理、決策等的重要技術手段之一。伴隨著GIS技術的發展,類似ArcGIS、MapGIS等配套軟件也得到了飛速發展。本文將以ArcGIS為例,討論GIS在地表水文分析中的應用。

一、填洼處理

GIS在地表水文分析的所有工作均以DEM數據為準,所以DEM數據的準確性直接影響分析的結果。當規劃、設計面積較小時,DEM數據可以人工實地測量,對于一些起伏特殊的地形,可以特殊標注,然后內業處理。但在實際規劃中,往往會遇到的是面積較大且地形復雜的地塊,人工測量地形要么工作量太大,要到人們無法到達測設點,就只能借助衛星遙感、無人機航拍等技術手段測定高程數據。無論衛星影像還是無人機航拍,以目前的技術手段,采樣方法基本都是等間距采樣,還無法做到對山脊線、溝谷線等特殊坡位自動識別增加測設點。這樣,測得的地形就會有一些非真實的洼地,所以,在水文分析中,對初始DEM數據進行填洼處理就顯得尤為必要。雖然一些洼地是由于誤差引起的,但也不排除一些洼地是真實地形的反映,這種情況就要合理設置一個填洼限值。這個填限值可以根據對地形真實情況的掌握確定,在對真實地形不了解的情況下,可以應用Spatial Analyst工具之區域分析模塊下的分區統計、區域填充及地圖代數模塊下的柵格計算器進行運算,確定一個相對合理的限值。

二、匯流線分析

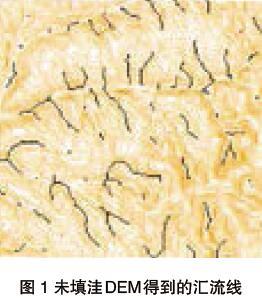

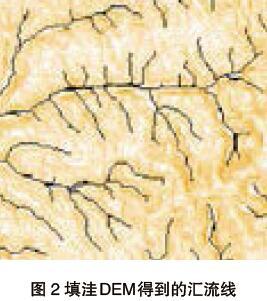

在水利規劃、設計中,只有準確掌握流域邊界、確定上游集水面積,才能進行洪峰流量計算,根據洪峰流量合理設計截排水措施,確保防洪安全。針對這種情況,基礎上游集水面積的匯流線繪制是非常必要的。一般情況下,空間上某點上游集水區面積較大,我們就認為在暴雨情況下該點有較大概率產生匯流。基于這個思路,我們在填洼處理后的DEM數據基礎上,通過D8算法得出水流流向圖。因為D8算法是以像元為單元進行流向分析,這樣利用流量模塊就可以記錄下每個像元累計承接的上游像元數量,承接的上游像元數量越多,則表明其上游集水區面積也越大。根據承接像元數量及每個像元面積大小,即可算出每個點的上游集水區面積,利用地圖代數工具下的柵格計算器,可將累積像元達到一定數量的像元以匯流線進行顯示。通過識別工具,還可以查看匯流線上每個點處的累積像元數量,即可換算出匯流線上每個點的上游集水區面積。圖1、圖2均為對榆陽區余興莊辦事處馬家溝某處地表水文分析結果,均假定上游集水區面積達到10hm2即在暴雨情況下會產生匯流而繪制出的匯流線。其中圖1所用DEM數據未進行填洼,明顯看到匯流線大部分是不連續的,很明顯不符合實際情況。圖2所用DEM數據進行了填洼處理,能看到匯流線流暢了很多,也符合實際匯水線情況。這也驗證了水文分析前對DEM數據進行填洼處理必要性。針對實際情況,也可以將對應不同規模集水區面積的匯流線分級顯示,以便分析設施排水措施規格,達到經濟實用的目的。

三、流程分析

匯水線上游集水區面積大小雖然能在一定程度上反映該處的洪峰流量大小,但洪峰流量還與流程有很大的關系。當上游集水區面積較大,但流程較長,也會在一定程度上消減洪峰流量。據此,對匯流流程分析也很有意義。在水流長度分析中,其中測量方向有兩種選擇,一種是計算沿流路徑從每個像元到柵格邊上的匯點或出水口的下坡距離(圖3),另一種是計算沿流路徑從每個像元到分水嶺頂部的最長上坡距離(圖4)。由圖3可以看出,在右側中部有一大片區域亮度很高,即表示這部分的水流離出水口距離最遠,該部分水流到達出水口的時間最遲,故如果采取一些水利工程措施,進一步人為干擾降低該區域水流流速或,則能在一定程度上減少出水口的洪峰流量;圖4能看出左側中部匯流線到達分水嶺的距離最遠,在arcgis中也能查出準確距離,這在進一步準確進行洪峰流量測算時有重要的參考價值。

四、結論與討論

1.利用GIS進行地表水文分析時,對DEM數據中的一些錯誤數據校正極其必要,這直接影響到分析結果的準確性。

2.通過匯流線分析,不僅能得出匯流線,還能得到匯流線上每個點的上游集水區面積,能有效指導匯排洪設計。

3.通過流程的分析,能進一步為防排水設計提供指導。

參考文獻:

[1]吳信才.地理信息系統原理與方法[M].北京:電子工業出版社,2002.

[2]陳守煜,冀洪蘭.冰凌預報模糊優選神經網絡BP法[J].水利學報,2004(6):114-118.