高質量利用長江區位優勢,構建中國經濟綠色發展“脊”

王業強

目前長江生態環境保護修復工作“謀一域”居多,“被動地”重點突破多;“謀全局”不足,“主動地”整體推進少。這就需要正確把握整體推進和重點突破的關系,立足全局,謀定而后動,力求取得明顯成效。

2018年4月26日,習近平總書記在武漢主持召開深入推動長江經濟帶發展座談會并發表重要講話,進一步明確了以長江經濟帶發展推動經濟高質量發展這一重大國家戰略的指導思想、實踐路徑和根本目標,成為新時代推動長江經濟帶高質量發展的重要遵循。

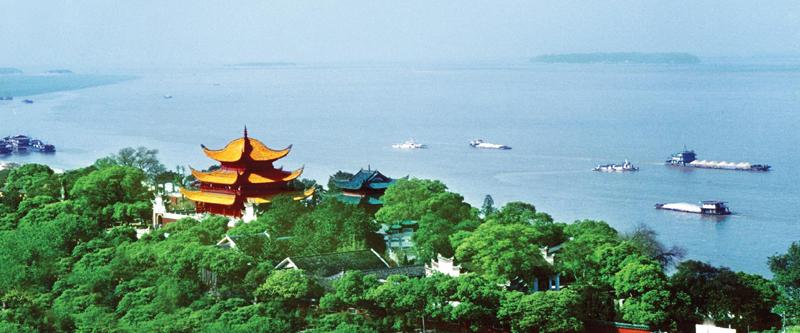

長江經濟帶覆蓋11個省份,集聚的人口和創造的地區生產總值均占全國40%以上,進出口總額約占全國40%,是我國經濟中心所在、活力所在。長江經濟帶既是我國經濟發展的重要支撐帶,承載著區域協調發展的歷史使命,又是我國重要的生態寶庫和生態文明建設的“綠色脊梁”,同時兼具生態系統整體性和長江流域系統性的特點。

目前,長江經濟帶發展無序低效競爭、產業同構等問題仍然非常突出,生態修復和環境保護問題嚴重制約了長江經濟帶區位優勢的發揮。其根源在于部門主義和地方保護主義依然存在,沒有將長江經濟帶作為一個生命共同體進行整體考量。長江流域內各條河流上下游、左右岸線分屬于不同的行政區域,在流域開發利用和生態環境保護中矛盾難以協調。

因此,習近平總書記指出,要堅持把修復長江生態環境擺在推動長江經濟帶發展工作的重要位置,共抓大保護,不搞大開發。不搞大開發不是不要開發,而是不搞破壞性開發,要走生態優先、綠色發展之路。長江經濟帶“不搞大開發”,恰恰是指要進行高質量開發,在保護上要高標準、嚴要求,在開發上要追求高質量、綠色化。這一指示明確了長江經濟帶的發展目標首先是要修復長江生態。在這一核心發展目標指引下,長江經濟帶才有可能打破過去各省市之間相互隔離、盲目競爭的發展模式,從而凝聚長江上下游各方力量,轉變經濟增長方式,共同推動長江經濟帶高質量發展。

長江經濟帶如何實現高質量發展

高質量發展,就是要貫徹新發展理念,形成以創新、協調、綠色、開放、共享五個維度為引領的全方位發展。高質量發展應以綠色作為發展的基本前提、以創新作為發展的第一動力、以開放作為綠色發展的對外聯系支撐、以協調作為發展的聚合路徑、以共享作為發展的根本目的。

長江經濟帶的高質量發展,要突出“共抓大保護、不搞大開發”的綠色導向作為基本前提,讓母親河永葆生機活力,建成生態更優美、交通更順暢、經濟更協調、市場更統一、機制更科學的黃金經濟帶。

長江經濟帶高質量發展,首先是必須辯證看待經濟發展和生態環境保護的關系,積極探索生態優先、綠色發展的新路;其次是深入實施創新驅動發展戰略,培育和壯大綠色技術創新主體,打造綜合型制造業創新中心,構建覆蓋全流域的制造業創新網絡,為產業轉型升級提供強力支撐;第三是使長江經濟帶在國家構建“陸海內外聯動、東西雙向互濟”全面開放新格局中發揮更重要的引領作用;第四是通過基礎設施全域貫通、要素流動互補余缺、產業集群前后關聯,積極促進上中下游聚合發展,將長江經濟帶建設成為全國區域協調發展的典范;第五是堅持以人民為中心的發展思想,把高質量發展作為人民創造高品質生活的出發點和落腳點,更好滿足人民日益增長的美好生活需要。

長江經濟帶高質量發展是決定中國經濟轉向高質量發展的全局性、長期性、戰略性的關鍵舉措。長江經濟帶轉向高質量發展,以更加開放創新的姿態,支撐起中國經濟新的增長極,將成為中國經濟高質量發展的一個樣板,成為構建現代化經濟體系的一個新引擎,成為中國經濟進入新時代的重要特征。

習近平總書記在深入推動長江經濟帶發展座談會上的重要講話中指出,新形勢下推動長江經濟帶發展,關鍵是要正確把握整體推進和重點突破、生態環境保護和經濟發展、總體謀劃和久久為功、破除舊動能和培育新動能、自我發展和協同發展的關系,堅持新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,堅持共抓大保護、不搞大開發,加強改革創新、戰略統籌、規劃引導,以長江經濟帶發展推動經濟高質量發展。這給長江經濟帶高質量發展提出了要求,明確了方向。

因此,我們不要僅僅把長江經濟帶看成是一個運輸帶、用水帶、資源消耗帶,更不能把長江經濟帶開發簡單地看成是水資源的利用與開發,從而造成目前“化工圍江”等不利于長江經濟帶生態保護的局面。而是應根據長江經濟帶城市群落密布、人口眾多的事實,把其看成是我國最具綜合優勢的經濟帶、資源帶、產業群、城市帶和智力帶。即把長江流域人口、市場、產業、城市集中的優勢,變成宜于實現戰略性新興產業、高技術產業、先進制造業、現代服務業高質量發展的黃金經濟帶。在立足保護環境、保護生態、人與環境和諧發展的基礎上,充分利用各類資源,發展高知低耗型產業,摒棄傳統高污染高耗能產業,進行傳統產業升級,提升該區域產業人才、知識、專利密集度,打造新型產業生態鏈。

長江經濟帶高質量發展如何突破瓶頸

生態修復和環境保護是現階段長江經濟帶高質量發展的重要瓶頸。當務之急是要先“止血”,要把修復長江生態環境擺在壓倒性位置,進一步增強環境整治的危機感和緊迫感,重拳出擊整治主要污染源,以生態修復與環境保護倒逼長江經濟帶高質量發展。從長遠來看要堅持“止血與療傷”,即短期治標與長期治本相結合,正確處理局部與整體、當前與長遠的關系,切實解決好影響長江經濟帶環境質量的重點、難點和熱點問題。從生態優先中延伸區域綠色發展的生命線,從綠色發展中增強人民群眾獲得感、安全感、幸福感。

一是要堅持規劃先行,加強宏觀調控,合理適度開發。應以水環境承載力和水生態系統承受能力為基礎,合理把握開發利用的底線和水生態環境保護的紅線,大力強化水資源與水生態環境保護,維護好流域水生態環境。以《長江流域綜合規劃》、《全國主體功能區規劃》及沿江11省市主體功能區規劃為基礎,編制長江經濟帶生態保護、產業發展、控制性水利工程等專項規劃,強化規劃硬約束。進一步細化長江經濟帶生態區域發展規劃,以生態保護紅線劃定重點保護區域,合理劃定河流和湖泊的保護線、建設控制線,構建長江水系整體保護網絡。

二是要按行政區實施入河污染物總量監督管理機制。即以行政區為單元,建立邊界斷面的水量水質監測站網體系,通過連續動態監測獲取各地污染物入河總量數據,建立各地“污水表”,客觀反映地方政府的治污減排管理責任,建立各級行政區水資源保護責任制,并納入干部政績考核。在此基礎上按“誰污染誰補償”的原則完善生態補償機制,大幅提高生態功能區轉移支付水平,建立健全排污權交易、碳交易、水權、節能量等產權交易機制,調整生態修復和環境保護相關方的利益關系。

三是以生態修復和環境保護倒逼產業結構轉型升級。要積極鼓勵長江經濟帶內的各省市運用高新技術改造和提升重化工等傳統產業,大力發展戰略性新興產業,構建現代生態工業體系;促進先進制造業和現代服務業雙輪驅動,積極打造現代服務業新引擎,協同推進全流域生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸,推動制造業由生產型向生產服務型轉變;打破地區間行政壁壘,積極推進互聯互通,加快沿江港口多式聯運和集疏運體系建設,打造長江經濟帶現代綜合交通運輸體系,推進產業轉移、產業鏈對接和要素流動,加快建成安全便捷、綠色低碳的綜合交通運輸網絡;積極支持園區共建、產業飛地等戰略合作方式,推動長江經濟帶形成優勢互補、合作共贏的新格局。

總之,推動長江經濟帶高質量發展是一個系統工程,長江經濟帶發展也不是一個省、幾個省的事,而是互聯、互通、互相協作的,要發揮比較優勢、科學開發,解決區域內發展不平衡、不充分的問題,形成長江沿線各省市、各相關部門齊抓共管、全社會共同參與、協同互動的良好格局。要充分發揮體制優勢,綜合運用行政和市場手段,堅持在保護中促進開發,在開發中落實保護,通過創新實現產業生態化、生態產業化,走出一條綠色可持續的發展道路,推動長江經濟帶高質量發展。