勇敢地翻翻皮袍下的“小”

——“愧疚”議題大單元教學設計

陳 馨

一、學習目標與內容

1.學習目標

(1)在課堂上通過對一組“愧疚”議題課文(中國作品)的理解,體會中華文化的人文精神,熱愛、繼承、弘揚中華優秀傳統文化,能對學習中遇到的一些文化現象發表自己的看法。(2)在課外通過對“愧疚”議題文學作品(國內外,整本書)的閱讀,理解和借鑒不同民族、不同區域的優秀文化,提高國際視野與人類利益共同體的意識。對閱讀中涉及的有關文化現象展開討論,有依據、有邏輯地闡明自己的觀點。

2.學習內容

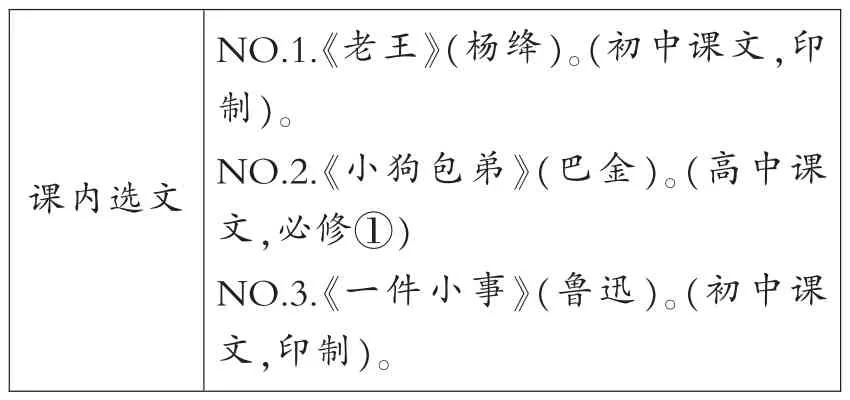

(1)比較閱讀

通讀《一件小事》(作者:魯迅)、《老王》(作者:楊絳)、《小狗包弟》(作者:巴金)三篇文章,緊扣“愧疚”議題進行梳理與探究。

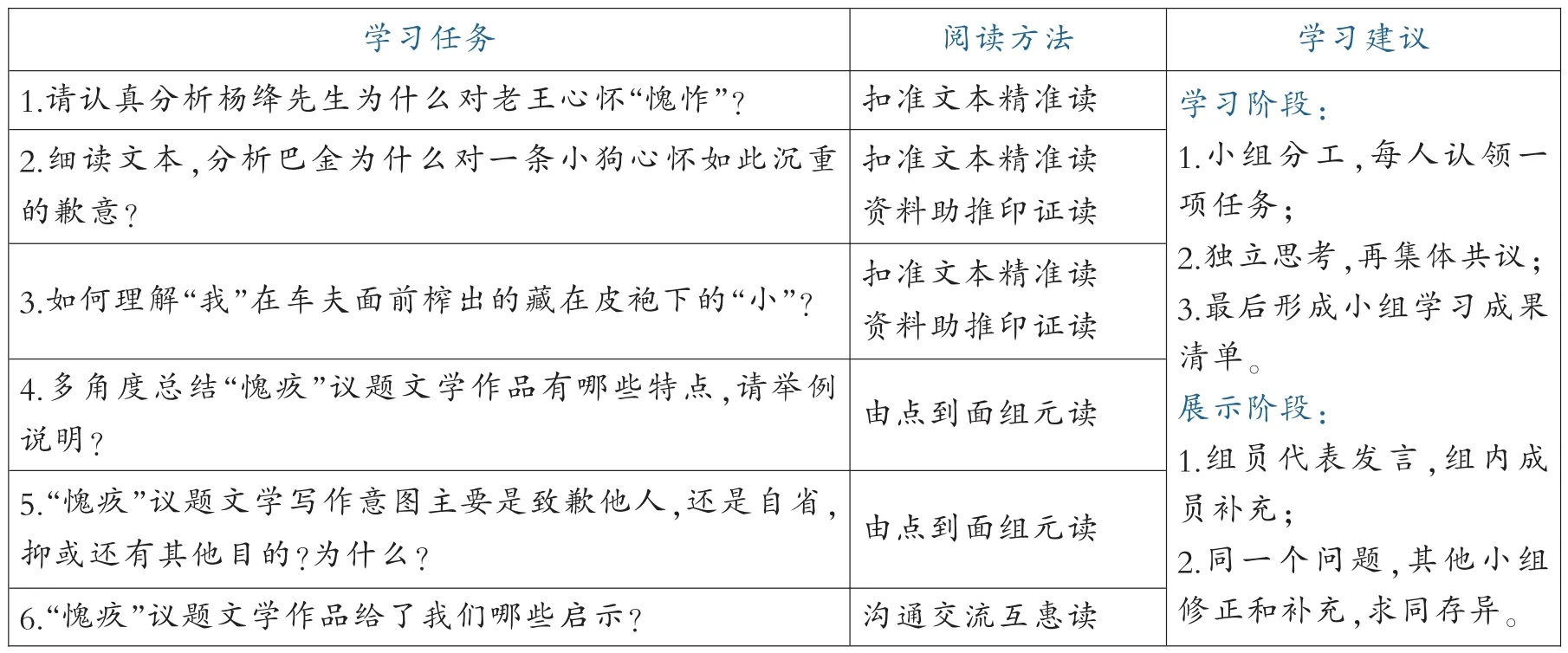

全體學生以“勇敢地翻翻皮袍下的‘小’”為主線展開通讀、審讀、統整三類學習活動,分若干小組,每組6人,均需完成以下六個學習任務(每人負責一個任務):

A.楊絳先生為什么對老王心懷‘愧怍’?

B.巴金為什么對一條小狗心懷如此沉重的歉意?

C.如何理解“我”在車夫面前榨出的藏在皮袍下的“小”?

D.從多個角度總結“愧疚”議題文學作品有哪些特點?

E.請舉例說明“愧疚”議題文學作品的寫作意圖主要是致歉他人,還是反省自我,抑或還有其他目的?為什么?

F.談談“愧疚”議題文學作品給我們的啟示。

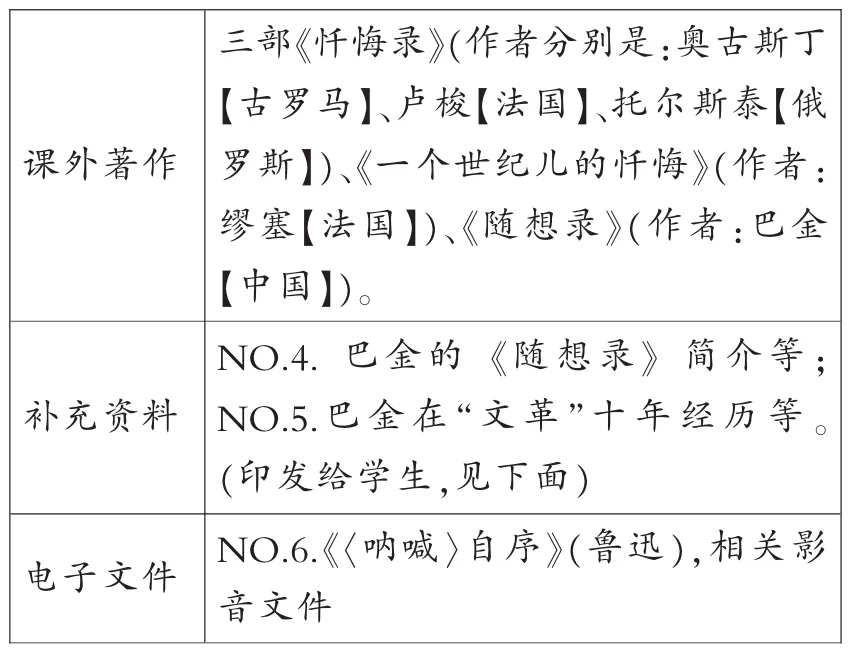

(2)課外選讀

課外從三部《懺悔錄》中選讀一部(作者分別是:奧古斯丁【古羅馬】、盧梭【法國】、托爾斯泰【俄羅斯】),了解《一個世紀兒的懺悔》(作者:繆塞【法國】)和《隨想錄》(作者:巴金【中國】),理解不同民族的文化傳統,梳理并借鑒中外文學作品在“愧疚”主題上的敘事風格差異。

二、情境與任務

1.學習情境

“愧疚”是每個人一生中都會遭遇到的問題,人孰能無過,我們每個人應該以怎樣的姿態給這個世界的人與事道歉,敢不敢勇于直面自己的錯誤,是高中生十分感興趣的話題,“愧疚”議題也會或隱或顯地出現在高中生的生活中。“愧疚”一般是拷問靈魂的最直接的議題,正面撞擊學生情感態度價值觀的建構,也是語文課立德樹人的題中之義。

大單元教學所采用的項目式學習可以關聯“思考”與“審問”的各個層面,規避簡單機械的思考方式;組內分工合作的學習方式既能互激學習的興趣,也能培養團結協作的精神與習慣。

本單元展開比較閱讀的三篇課文,《老王》和《一件小事》是初中的篇目,《小狗包弟》是高中語文人教版必修一的課文,這三篇課文都符合“愧疚”議題,這樣安排除了能讓學生回頭提升學習初中課文以外,也可進行結構化學習,變碎片化學習為整體思考,在“愧疚”議題的統率下建構自己的精神家園。這樣安排的學習難度是比較小的,但楊絳和巴金先生作品涉及的“文革”背景學生可能比較陌生,而國外三部《懺悔錄》也是學生平時閱讀不會關注的作品,需要教師做好必要的補充工作。

過去單篇文章的閱讀教學,往往導致學生在閱讀時只關注文本的語義層面,而忽視文本語義背后文化和心靈的底層意蘊,很難對社會、人生有更深入的思考。《普通高中語文課程標準》主張“促進學生探究能力的發展應成為高中語文課程的重要任務。”“重點關注學生思考問題的深度和廣度。”“養成獨立思考、質疑探究的習慣,增強思維的嚴密性、深刻性和批判性。”基于此,本設計的任務指向深度理解與個性化闡釋,意在提升學生的思維品質與思考習慣,把淺語文變成深度語文。雖然高中學生的身心發展漸趨成熟,已具有一定的閱讀表達能力和知識文化積累,但閱讀的方法需要進一步改進,思維的廣度和深度不夠,要完成本單元的學習需要教師耐心仔細的指導。

2.任務框架

(1)比較閱讀部分

在對三篇文章進行比較閱讀的時候,由淺入深地安排探究任務,既可以照顧組內六個成員間的差異性,也讓項目式學習活動富有層次性。在閱讀方法上,分為 “扣準文本精準讀”“由點到面組元讀”“溝通交流互惠讀”三個方面,值得說明的是,后二者也適用于課外選讀部分。

images/BZ_79_231_995_2024_1732.png

組織建設與課時安排。全班分成若干個學習小組,保證每組6位成員,組長根據組員的學情水平分配(含認領)學習任務,先獨立完成各自的任務,再合作共議論,相互修正。課時安排:獨立學習、合作探究2課時;展示交流1課時。

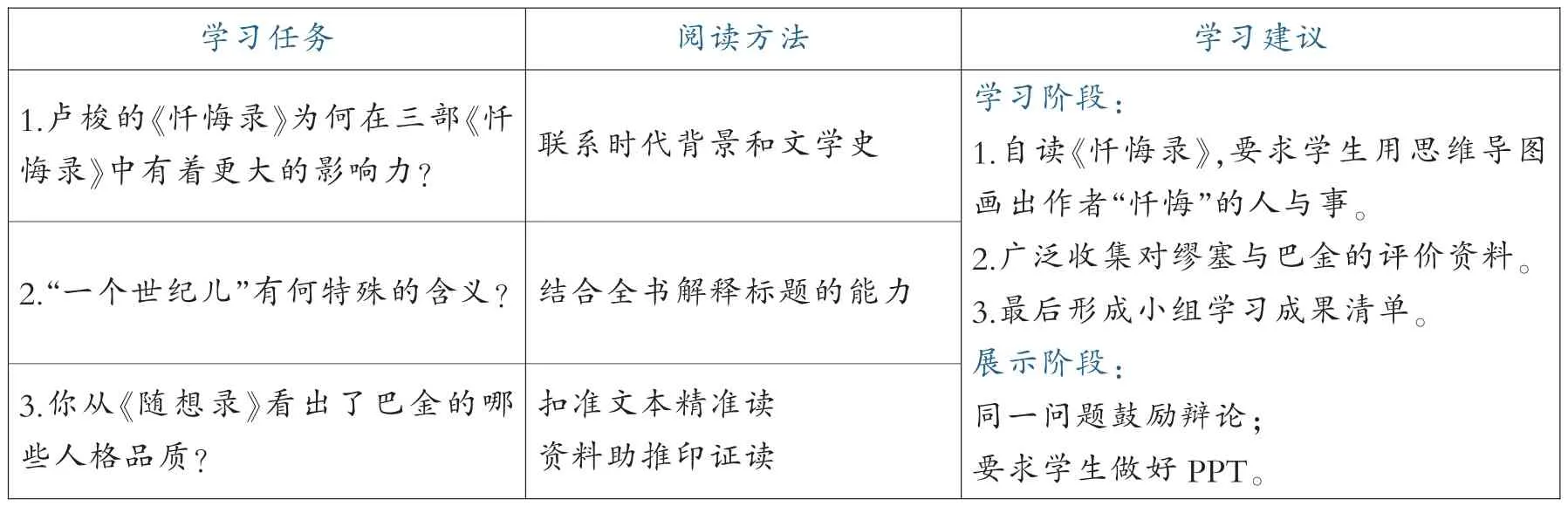

(2)課外閱讀部分

課外閱讀重在過程管理,從三部《懺悔錄》中選讀一部,教師要側重于推薦盧梭的作品;鼓勵學生盡量讀原著《一個世紀兒的懺悔》和《隨想錄》,而不是從簡介材料了解大致內容。

images/BZ_79_238_2060_2018_2623.png

3.學習活動設計

【活動1】小組建設,審讀“愧疚”

(1)異質組隊。一次完整的項目式學習一般有“觀察與提問”“猜想與假設”“計劃與組織”“事實與證據”“建模與解釋”“表達與交流”六個步驟,所以最好每個小組6名學生,每個步驟由一名學生專門負責,個別小組可以視情況適當增添人員(而不是減少人員)。每個小組應同時搭配優中差學生,異質組隊,既要避免優秀學生扎堆兒,更要避免全部由后進學生組成一個小組。

(2)關注元素。在項目式學習中,學生發現問題的能力、批判性思維下的信息素養、與人合作的能力、解決問題的能力、元認知能力與表達能力以及學習的內驅力都是教學中應該關注的元素,教師在實施項目式學習時能力指向要清晰。

(3)簡要起步。鑒于初始階段還不能一下子就按照上述6個步驟嚴格分工,因此,可以在“比較閱讀”部分讓小組成員選擇自己能勝任的任務(6個任務由易到難,已安排在“導學單”上),相互幫助共同完成,學習“愧疚”議題的相關內容,并把學習結果寫在導學單上。

【活動2】小組展示,闡釋“愧疚”

(1)用抽簽的方式決定上臺展示的小組,就6個任務公布學習結果,其他組的成員當堂質疑問難,展開思想交鋒。

(2)教師適時補充并引導展示活動,求同存異,相機行事讓全班同學盡可能地達成基本共識。

(注:6個任務的共識預案見下面“設計說明”部分。)

【活動3】課外選讀,深究“愧疚”

(1)課外從三部《懺悔錄》中選讀一部,了解《一個世紀兒的懺悔》和《隨想錄》的基本內容,圍繞中外文學作品敘事風格差異和文化傳統的不同寫出讀書報告。組內相互交流盡量達成共識。

(2)評選優秀作品。各組自薦一份最優秀的讀書報告,交給課代表,由語文老師負責召集評委給予等級評比,優秀作品公示全校并推薦發表。

(3)辯論賽。在語文活動中就“愧疚”主題的某一個方面展開辯論。

三、學習資源

images/BZ_80_224_2405_1056_2788.png

images/BZ_80_1171_324_2004_958.png

【學習資源補充】(略)

四、評價建議

1.比較閱讀部分

比較閱讀部分在展示階段評價的標準既要以展示時學習的真實發生為基礎標準,同時還要對項目式學習的方式予以評價。

【甲】對學習真實發生情況的評價。六個任務中前三個是對文本主題的理解,通過中簽小組學生先展示學習成果,小組之間再互相質疑、補充的方式完成,教師可根據小組展示情況,指向“扣準文本讀精”“調動資料讀準”“交流修正讀好”三方面能力,對學生在分析時所呈現出的閱讀方法,以及其內容的合理性和表達的條理性進行綜合評定,分A、B、C三個等級(A等級最高)。

【乙】項目式學習方式的評價。分A、B、C三個等級,從分工、合作、成果三個維度予以評價。能照顧六人小組成員間的差異性,分工合理;組內交流充分,有合作、有爭鋒、有批判、有共議;成果突出、效果顯著。最優為A等,較次者評為B、C等。

(1)楊絳先生為什么對老王心懷‘愧怍’?

能聚焦文本中的關鍵詞語,得出心懷“愧怍”歸根結底是因為情感天平的失衡和人格的不平等,視為合格等級,如果能在此基礎上,有調動外部語境的表現,可據實際情況視為良好等級和優秀等級。

(2)巴金為什么對一條小狗心懷如此沉重的歉意?

能聚焦文本,尤其是文本中的一些隱喻性表達的詞句,得出正確結論視為合格等級,能有意識地聯系資源導引中有關內容(【NO.4】、【NO.5】),視為良好等級與優秀等級。

(3)如何理解“我”在車夫面前榨出的藏在皮袍下的“小”?

能理解“小”與“大”的隱喻含義,視為合格等級,能知人論世,結合魯迅其人及《吶喊》《墳》《藥》等相關篇目予以分析,視為良好與優秀等級。

(4)多角度總結“愧疚”議題文學有哪些特點,請舉例說明?

因問題指向學生結構化學習的能力,需要學生通過由點到面組元閱讀來建構,若學生能歸納出一個以上特點,視為合格等級;能合理歸類,維度合理、精當,具體分析并言之成理,有兩個以上特點,視為良好和優秀等級。

(5)“愧疚”議題文學是致歉他人,還是自省,抑或還有其他目的,為什么?

此任務要求說明“愧疚”議題文學作品的寫作意圖,要求在“致歉他人”“反省自我”和“其他目的”中做出選擇,既涉及觀點,也涉及對觀點的評價。能說出觀點,并闡述原因,則視為合格;能對他人所發表的觀點合理質疑和反思,視為良好和優秀等級。

(6)“愧疚”議題文學作品給了我們哪些啟示?

能結合學習的三篇文章及提供的資源,提出自己合理化的見解,視為合格等級;陳述有條理、有一定的思想深度、理由充分、表達流暢,視為良好等級;能在陳述中上升到對生命價值的思考,陳述自己的價值觀,視為優秀等級。

2.課外閱讀部分

根據任務指向,由語文老師組建評委,擬定評價標準,從略。

五、課堂環節設計說明

本單元各學習環節均緊扣“閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究”三方面來設計,情境信息豐富,閱讀量大,思考量大,有精讀,有梳理讀,也有泛讀,還有展示和辯論等綜合實踐活動,課堂教學計劃安排3個課時,課外探究學習不低于5課時。下面就“比較閱讀”部分任務的課堂環節設計意圖加以說明。

1.請認真分析楊絳先生為什么對老王心懷 “愧怍”?

【預備共識】A.情感天平的失衡;B.人格的不平等。教師在課堂PPT上補充了回族的喪葬習俗。(略)

【設計意圖】

讓學生通過精讀文本,聚焦文本關鍵詞句,理解楊絳的“愧怍”的深層原因,明確指導并在PPT上投視一種閱讀方法:“閱讀方法啟示①——扣準文本精確讀(難詞難句突破能力)”;補充回族喪葬習俗,幫助學生理解臨死前送香油的真實意圖,那是老王希望楊絳把自己當成親人的真情,同時提示閱讀還可以調用外部語境,即“閱讀方法啟示②——鏈接文化輔助讀(調用外部語境的能力)”。

2.細讀文本,分析巴金為什么對一條小狗心懷如此沉重的歉意?

【預備共識】A.對故友、真理的背叛。B.對自我“奴才心”的批判。C.真正的民族災難,人與狗一同受難,“與民族共懺悔”的民族憂患。

A.“我背棄已經成為家庭成員的小狗包弟,我為此懺悔內疚”,這只是浮在表面上的淺層的主題,而“我畏懼權勢和政治壓力,逆來順受,背棄曾經和諧相處、真誠交往的作家、朋友、同事……,這是多么悲哀和可恥”,這才是懺悔的深層含義。

B.魯迅曾經說過,中國的奴隸有兩種:一種是做穩了奴隸的,另一種是欲做奴隸而不得的。巴金屬于后一類人,欲做奴隸而不得。巴金深刻挖掘自己頭腦里的奴隸意識,從嚴解剖自己,批判自己,表現了作家強烈的自審意識,也表現了一個正直的藝術家的良知。

C.審視自己解剖自己時也在審視民族反思人性,人性世界的希望——自我意識的覺醒與升華,對苦難的擔當與悲憫才是超越苦難拯救人類的起點。

【設計意圖】

知人論世,歷來是我們閱讀理解作品旨意的不二法寶。通過資源外接,補充巴金《隨想錄》的簡介、序言,以及兩篇文章的摘錄,有利于幫助學生較深刻地理解巴金的創作意圖,而“文化大革命”更是作品創作的大背景,作者在經歷了“文革”的浩劫之后,冷靜地開始了十年慘痛歲月的回憶,巴金和楊絳他們不是“文革”的發動者,他們不是十惡不赦的靈魂虐殺者,但是他們卻敢于把自己放在靈魂的審判臺上解剖自己,苛責自己;是他們開啟了我們反思自己的道路。