布敦巖瀝青無機粉粒微觀特征及改性機理

吳懷睿 ,葉 奮 ,2,徐驍龍

(1.同濟大學道路與交通工程教育部重點實驗室,上海 201804;2.新疆大學建筑工程學院,新疆 烏魯木齊830047;3.上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司,上海 200125)

天然瀝青是原油在自然環境作用下生成的混合物.國內外大量研究已驗證了巖瀝青整體作為改性劑對提高瀝青路面的強度[1]、高溫穩定性[2]、水穩定性[3]、抗滑性[4]并延長道路的使用壽命[5]的效果.

Zamhari 等的研究表明,巖瀝青中的有機組分對混合料性能具有改性效果[6].對于無機成分含量較低的巖瀝青,其改性效果主要來自有機組分的效用[7-8].但布敦巖瀝青(Buton rock asphalt,BRA)等所含無機組分比例超過30%~50%,天然無機成分對改性效果的影響則不可忽略[9].大量針對BRA 改性混合料的研究均將天然無機粉粒簡化等效為人工磨細礦粉或細集料[1].文獻[10-11]針對BRA 元素組成的研究證實,無機物的化學組分以CaO 為主.文龍等先后采用XRD(X-ray diffraction)和XRF(X-ray fluorescence),對BRA 的化學組成的分析證明無機粉粒化學成分中碳酸鈣比例最大,其研究還證實粉粒中含有近似鈣質砂生物殘骸的多孔顆粒[12].

BRA 天然無機粉粒及其與天然瀝青質融合形式在理論上是可控制的[13],然而其經濟性及可行性隨天然粉粒含量降低而大幅下降[14].陸學元等研究表明,BRA 中的大顆粒無機礦料會改變級配組成,提高瀝青混合料性能[15];王明等研究指出,即使主要化學成分相似,但天然粉粒對膠漿高溫流變性能的提升效果大于人工磨細礦粉,即天然粉粒本身可能具有改性效果[16].

雖然相關研究均推測粉粒形貌是影響性能的關鍵因素,但鮮有對天然粉粒礦物組成的充分研究,也缺乏對微觀形貌的合理分類和比較,且微觀形貌的成因仍不明確.此外,對天然無機粉粒獨立的改性作用及機理的研究十分有限,其影響膠漿及混合料性能的機理尚不完全明確,且相關膠漿試驗采用的天然粉粒含量過高,與實際混合料或膠漿體系中天然粉粒含量差異較大.因此,為了更直觀和準確地描述、分析BRA 天然無機粉粒構造的特點,弄清其成因及改性機理,有必要在對主、次要天然無機礦物進行全面識別,在電子掃描圖像微觀特征提取的基礎上,綜合地質氣候、成分來源等因素,對粉粒天然微觀特征及其成因展開進一步研究.同時,針對瀝青膠漿和混合料選取合理且一致的粉膠比,采用動態剪切流變試驗(dynamic shear rheological test,DSR)和混合料性能試驗,測定天然粉粒對瀝青膠漿和混合料性能的影響并分析其改性機理.

1 試驗準備

1.1 試驗材料

選用的BRA 為黑褐色顆粒,粒徑小于1.18 mm,有機成分含量23.14%,無機物含量76.86%.采用對構造影響較小的三氯乙烯溶解法經多次浸泡、抽提、離心分離、烘干過程獲得天然無機粉粒.使用前將所得無機粉粒置于100 ℃的烘箱中烘至恒重,用玻璃棒分離團聚顆粒.溶劑回收后,將溶劑蒸發,獲得巖瀝青瀝青質(extracted asphaltene in BRA,EBRA).

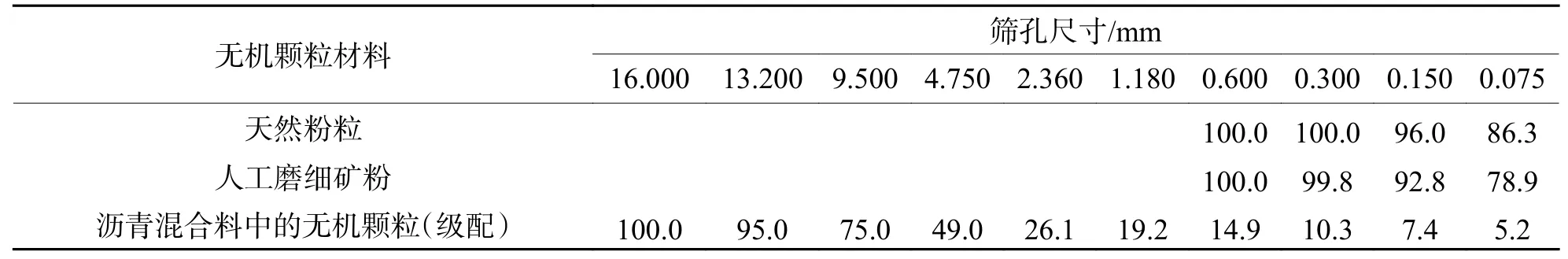

膠結料為殼牌70 號基質瀝青,PG 分級PG64-16.集料選用湖州產4.750 mm 以上粒徑玄武巖碎石和4.750 mm 以下粒徑石灰巖碎石,篩分備用.填料,即粒徑小于0.075 mm 部分,選用浙江產人工磨細礦粉和BRA 中分離出的天然無機粉粒,分別簡稱為礦粉和天然粉粒.激光粒度儀分析表明,天然粉粒與礦粉細度等級近似,天然粉粒不含大粒徑礦料雜質,見表1.使用前,天然粉粒及礦粉均篩除0.075 mm 以上顆粒.

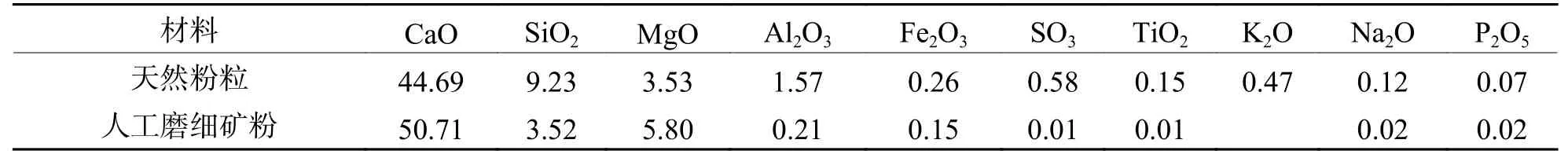

對天然粉粒及礦粉的元素分析見表2(wB為質量分數),天然粉粒超過0.5%的化學組分包括:CaO、SiO2、Al2O3、MgO、SO3、K2O 等.礦粉超過0.5%的化學組成包括:CaO、SiO2、MgO 等,接近同產地礦物產品的一般水平,與現有研究基本一致[11,17-18].

表1 無機顆粒粒度分布Tab.1 Size distribution of the inorganic particles %

表2 無機顆粒化學組成Tab.2 Chemical composition of the inorganic particles wB/%

1.2 試件

混合料采用AC-13 連續型密級配,見表1.混合料最佳油石比5.2%.膠漿與混合料配比見表3.混合料的拌合采用干摻法或膠漿預拌法.其中干摻法為混合料常規拌合方法.在室內試驗中,瀝青、粗細集料、BRA 及填料分別被直接投入拌鍋并進行拌合.投料分兩次進行,每次投料后拌合180 s,瀝青及含有機成分的改性材料在第1 次拌合前投入拌鍋、填料,在第2 次拌合前投入.膠漿預拌法,以下簡稱預拌法,是指在混合料拌合前預先將瀝青、EBRA、天然粉粒及部分礦粉通過高速攪拌制得瀝青膠漿,采用瀝青膠漿、粗細集料、及剩余部分礦粉通過兩次投料在拌鍋中拌合混合料的方法.預拌膠漿應在150 ℃攪拌至少10 min 至無顯著氣泡溢出,膠漿預拌后立即用于膠漿性能測試或混合料試件成型,以避免產生嚴重離析.

表3 瀝青混合料中瀝青膠漿的配比Tab.3 Compositions of asphalt mastic in mixture wB/%

混合料顆粒級配和有機物含量與設計配合比一致.劈裂強度和凍融循環試驗控制孔隙率6%,其余混合料試件控制孔隙率4%.

混合料試件包括:礦粉瀝青混合料(MA),BRA改性瀝青混合料(MB)、EBRA 改性瀝青混合料(ME)、干摻天然粉粒瀝青混合料(MHD)、預拌天然粉粒膠漿混合料(MHW)、干摻瀝青質-天然粉粒混合料(MHED)和預拌EBRA-天然粉粒膠漿混合料(MHEW).改性混合料均以采用20%質量BRA 取代混合料膠漿(即瀝青與填料之和)所對應的天然粉粒及EBRA 的質量為準,以天然粉粒、EBRA 或BRA分別取代礦粉、瀝青或瀝青膠漿.預拌法制備的混合料包括MA、MB、ME、MHW 和MHEW,其中,MA 填料全部采用礦粉,30.8%礦粉通過預拌摻入膠漿;MB采用BRA 取代20%瀝青膠漿;ME 采用EBRA 取代9.2%瀝青;MHW 采用天然粉粒取代30.8%礦粉;MHEW 則分別采用EBRA 和天然粉粒取代9.2%瀝青和30.8%礦粉.干摻法試件MHD 和MHED 材料配比分別與MHW、MHEW 相同.

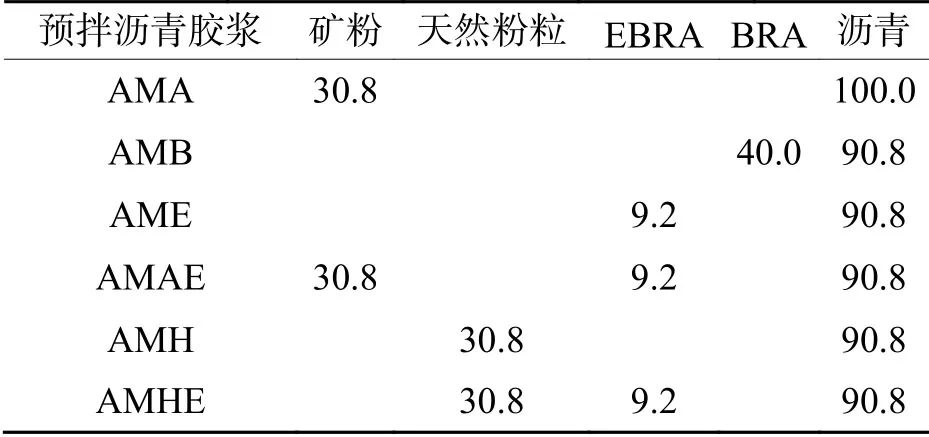

如表4所示,預拌瀝青膠漿包括:礦粉瀝青膠漿(AMA),BRA 改性瀝青膠漿(AMB)、EBRA 改性瀝青膠漿(AME)、天然粉粒瀝青膠漿(AMH)和EBRA-天然粉粒瀝青膠漿(AMHE).其分別對應于混合料MA、MB、ME、MHW 和MHEW 所含的瀝青膠漿.此外,在AME 的基礎上,采用礦粉制備了與AMHE 填料含量一致的EBRA-礦粉改性瀝青膠漿(AMAE).

表4 預拌膠漿配比Tab.4 Compositions of premixed mastic wB/%

1.3 試驗方法

采用日本理學公司的D/max2550 型X 射線衍射儀獲得2θ(θ為衍射角)為5°~75°的X 射線衍射圖譜,測定參數:X 射線波長1.54 ?,掃描步長0.02°,掃描速度5°/min.采用HITACH 的S-2360N 掃描電子顯微鏡(scanning electron microscopy,SEM)獲得最大放大倍數為2 000 倍的微觀形貌圖像.

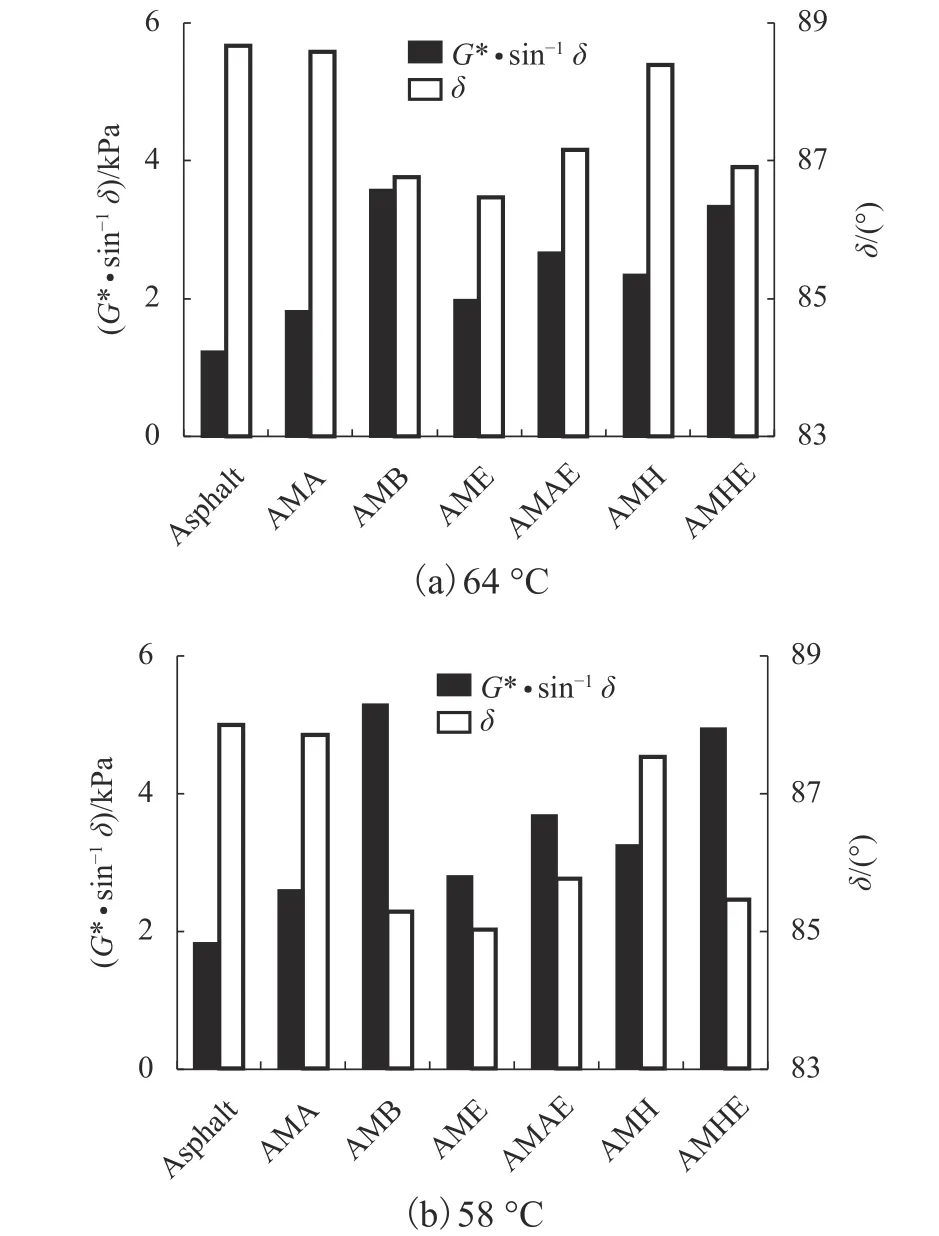

膠漿及混合料性能:由DSR 試驗獲得膠漿在58 ℃和64 ℃的車轍因子G*·sin-1δ評價膠漿高溫流變性能,其中:G*為膠漿復數模量,單位kPa;δ為相位角,單位(°).DSR 采用平行板直徑25 mm,上下板間距為1 mm,試驗參數按標準性能高溫測試取值:剪應變12%,角速度10 rad/s.采用60 ℃輪轍試驗測定動穩定度(VDS,單位times·mm-1)評價混合料高溫抗變形性能;由凍融循環和劈裂試驗測定的劈裂強度(σs,單位MPa)和凍融劈裂抗拉強度比(RTSR,%),評價膠漿的黏附性和混合料水穩定性.

2 礦物組成及微觀特征

2.1 礦物組成

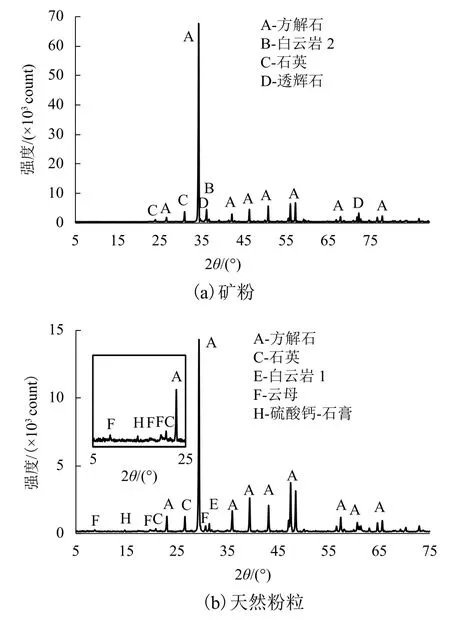

天然粉粒及礦粉衍射圖譜見圖1.礦物檢索以含量0.5%以上的化學成分為基礎,同時參考表2.兩者均未發現顯著的非晶峰,有機物殘留的去除較為徹底.

為進行半定量分析,對圖譜中所有特征峰進行的礦物的識別與分析見圖1.天然粉粒和礦粉的主要成分均為方解石(calcite,CaCO3,A 峰),此外也都含有一定量的石英(Quartz,SiO2,C 峰)和白云巖(dolomite1 或dolomite2,CaMg(CO3)2,E 峰、B 峰),但兩者峰位差異較大,對應的晶格間距為2.916 ?和2.889 ?,說明兩種白云巖礦物結構存在顯著差異.礦粉還含透輝石(diopside,CaMg[Si2O6],圖1(a)D 峰),天然粉粒的次要礦物則包括云母(muscovite,圖1(b)F 峰)、石膏(calsium sulfate-gypsum,圖1(b)H 峰)等,其中云母不僅對應于8.74°和19.66°特征峰,其成分組成中所有的元素,包括Ca、Si、Al,Mg,K、Fe、Ti、K 和O 均與元素分析結果吻合.

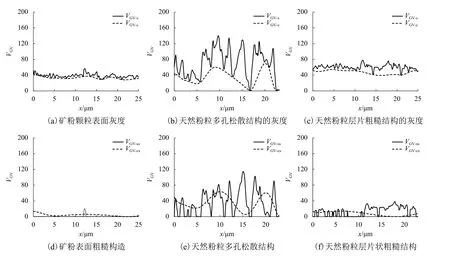

按K值法,采用以α-Al2O3(剛玉)內標的參比強度值KAl2O3-A和KAl2O3-X按式(1)、(2)[19]計算X 物相的質量占比WX.

圖1 X 射線衍射譜Fig.1 X-ray diffraction (XRD)patterns

式中:KA-X為X 物相以A 相內標的K值,取CaCO3為A 相;KA-i為第i種物相以A 相內標的K值;n為樣品所含物相種類;IX、Ii分別為X 物相和第i種物相最強衍射峰積分強度.無機顆粒礦物組成見表5.

礦粉碳酸巖組分質量占比93.69%,天然粉粒中的碳酸巖組分則為86.30%.除石英外,天然無機粉體中還含有較高比例的云母和少量石膏,其中,云母在總無機物中的比例達5.99%,占非碳酸巖礦物的比例達43.70%.石英、云母和石膏,比例約為7∶6∶1.

表5 無機顆粒(X 射線衍射分析)的礦物組成Tab.5 Mineralogical composition of inorganic particles(based on XRD)

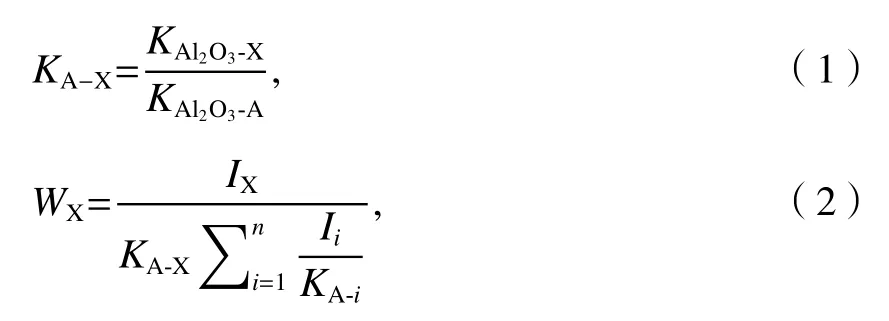

2.2 形貌特征

天然粉粒和礦粉的微觀形貌和表面結構,見圖2和圖3.天然粉粒多呈塊狀和紡錘狀.典型的方解石光滑破碎面較少,顆粒表面粗糙,有大量柱狀或層片狀結晶構成的粗糙構造,部分顆粒表面可見開口孔隙.礦粉顆粒多為密實塊體、有少量片狀及針狀顆粒.無明顯的孔隙和松散結構,方解石光滑破碎面分布較廣,部分顆粒表面規則分布著加工破碎產生的粗糙構造.

圖2 天然粉粒微觀形貌Fig.2 Microstructure of the natural fine particles

圖3 礦粉微觀形貌Fig.3 Microstructure of the artificial filler particles

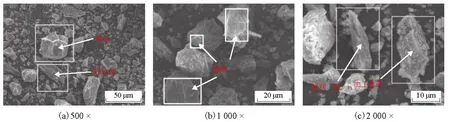

由于SEM 圖像中微區的灰度值(VGV)與樣品表面起伏、凹凸的傾斜角度和方向相關,因此顆粒表面的灰度變化能夠在一定程度上反映表面構造的分布及復雜程度[20].分別選取放大1 000 倍的典型礦粉斷面、天然粉粒的松散結構斷面和層片狀粗糙表面,獲取顆粒沿軸線(x軸)的灰度值分布VGV-s.利用多項式回歸獲得軸線上灰度極小值分布,并采用平滑曲線VGV-c作為顆粒核心形狀的灰度分布,見圖4(a)~(c).同時,以扣除光滑表面灰度波動均值后的核心結構灰度變化VGV-cs和表面粗糙構造灰度變化VGV-ss分別表征顆粒的核心和表面微觀構造特征,見圖4(d)~(f).

礦粉的核心較平整,顆粒主要為密實晶體,表面微觀粗糙構造少,變化幅度小,見圖4(a).均勻松散的天然粉粒的核心較為平整,可分辨的表面構造密集,分布范圍超過50%,但粗糙構造的縱向變化幅度小,見圖4(f);松散顆粒還分布著的開口孔隙,見圖4(f)中15 μm 和20 μm 處.含典型層片狀結晶表面的天然粉粒的表面粗糙構造分布比例超過80%,構造縱向變化幅度大,見圖4(e);表面構造以下的核心形態的波動反映了顆粒內部層疊交錯的構造.

圖4 顆粒灰度和結構Fig.4 Image grayscale value and the structure of the particles

2.3 構造成因

天然粉粒與同緯度地區島礁及沿海鈣質砂等碳酸巖沉積物(巖)[21-22]具有很高的相似性,說明海洋環境下微型海生物鈣質殘骸沉積是方解石和白云巖中碳酸鈣成分的主要來源.由于沉積作用在相關地層形成過程中發生時間最早,因此碳酸巖顆粒多作為天然粉粒的核心,導致表面可直接觀察的具備典型古生物殘骸特征的均布開口孔隙較少.

天然粉粒次要礦物的來源和種類是其表面具備層片狀粗糙構造的主要原因.由于地處火山地質運動活躍和潮濕多雨地區[23],地質運動和地表徑流引入大量Ca2+、SO42-、Al2O3、SiO2等雜質,并在生物殘骸及相應次生礦物顆粒表面和孔隙內發生沉積、膠結等成巖作用,形成云母等層、片、針狀礦物晶體的同時也使碎屑與核心顆粒形成整體,從而在顆粒表面大面積形成單層或多層的粗糙構造.

此外,與礦粉相比,巖瀝青儲層形成年代較短,兩者相差數千萬至上億年[18,24],所以天然粉粒中白云巖含量較低,且主要是微生物作用的結果[25].微生物會快速分解和消耗輕質組分,殘余的重質組分在實現與天然粉粒復雜微觀構造充分融合的同時,更有效的延緩了顆粒的進一步聚合.

3 膠漿和混合料性能

3.1 膠漿性能

瀝青膠漿64 ℃和58 ℃車轍因子G*·sin-1δ和相位角δ,見圖5.

對于64 ℃的瀝青膠漿,與礦粉相比,天然粉粒作為單一組分使膠漿的G*·sin-1δ提高0.524 kPa,其對膠漿抗高溫變形能力的改善效果顯著;天然粉粒使 含EBRA 膠 漿 體 系 的G*·sin-1δ提 高 了1.355~1.591 kPa,較礦粉的效果高0.674~0.910 kPa.

在58 ℃和64 ℃時膠漿性能變化趨勢基本一致.在天然粉粒和EBRA 共存的體系中,天然粉粒的高溫改性效果大于EBRA 單組分的改性效果.重新混合的EBRA-天然粉粒膠漿的性能介于EBRA-礦粉和BRA 原礦膠漿之間.

圖5 車轍因子G*·sin-1δ 和相位角δFig.5 Rutting factor G*·sin-1δ and phase angle δ

3.2 混合料性能

混合料60 ℃輪轍試驗結果見圖6.劈裂強度σs及RTSR見圖7.

圖6 混合料動穩定度VDSFig.6 Dynamic stability VDS of the mixtures

天然粉粒僅使VDS提高不到18.8%(MHW),天然瀝青質則使VDS提高了163.2%(ME),天然粉粒單獨作為改性劑,對混合料高溫穩定性的改善效果遠低于EBRA.采用復合改性材料時,VDS上升21.1%(MHEW)至25.6%(MB),相比天然粉粒單獨摻入,復合改性體系中天然粉粒的改性效果有一定幅度的提升.然而,無論有機膠結料是否含EBRA,干摻的天然粉粒均無法顯著改善混合料高溫穩定性.

圖7 劈裂強度σs 和凍融劈裂殘余強度比RTSRFig.7 Splitting strength σs and tensile strength ratio RTSR

天然粉粒和天然瀝青質分別使混合料劈裂強度提高5.1%(MHW)和44.1%(ME).而對于采用復合改性混合料,其中所含的天然粉粒分別僅使劈裂強度較采用ME 的混合料提高3.5%(MHEW)和5.6%(MB),天然粉粒對膠漿黏附強度的提升效果并不顯著.

天然粉粒、EBRA 及兩者復合改性均能使天然粉粒抗水損害性能上升.天然粉粒和EBRA 使混合料RTSR由81.79%上升至83.81%(MHW)和84.46%(ME),兩者對水穩定性的改性效果差異較小.復合改性體系中的天然粉粒對混合料水穩定性改善效果更加顯著,AMHE 和AMB 中的天然粉粒分別使RTSR升至90.28%(MHEW)和90.16%(MB),但干摻的天然粉粒的改性效果則遠低于預拌法,僅能使RTSR上升約1.20%(MHED).

3.3 改性機理

膠漿性能的改善主要得益于填料顆粒對有機膠結料的高效吸附和流動阻力.天然粉粒與礦粉的主要成分均為碳酸巖,兩者化學吸附的差異較小,但天然粉粒松散多孔的核心和表面廣泛分布的粗糙構造具有提高物理吸附和增強有機膠結料流動阻力的效果,因此其能夠改善膠漿和混合料的性能,尤其是其高溫穩定性.由于黏附性的改善主要是吸附作用增強的效果,因此改善效果相對較低.

有機膠結料對無機礦料表面的浸潤和孔隙填充也是影響混合料性能的主要因素.復雜的內部孔隙結構和表面形貌會增加膠結料對天然粉粒微構造浸潤和填充的難度,尤其是干摻的天然粉粒,不僅難以充分發揮其對高溫性能和抗水損害性能的增強作用,還會在膠漿內部引入缺陷,部分抵消改性作用.預拌法制備的改性混合料的σs、VDS和RTSR等均優于干摻法,表明有機成分對無機顆粒表面和內部構造填充對天然粉粒的改性性能發揮具備顯著作用.

天然粉粒的改性效果還與有機膠結料的改性狀態相關,天然粉粒能夠作為助劑大幅提高采用瀝青質改性的膠結料和瀝青混合料的性能.

天然粉粒微觀構造中EBRA 飽和度的下降會降低天然粉粒改善高溫穩定性的效果.分離和二次混合會影響EBRA 在顆粒內部和構造表面的分布,降低其在天然粉粒微觀構造中所占比例,所以重新混合的EBRA-天然粉粒膠漿的性能介于EBRA 和BRA 原礦膠漿之間,且二次混合后復合材料對混合料高溫性能的改性效果略低于BRA 原礦.

4 結 論

(1)BRA 天然無機粉粒的主要礦物與礦粉同為碳酸巖,并以方解石為主.BRA 天然粉粒中非碳酸巖無機礦物可達15%,其中石英、云母和石膏比例約為7∶6∶1.古海洋生物殘骸形成的粉粒具備多孔或松散結構,其作為核心,表面覆蓋的層疊交錯的層狀或片狀晶體粗糙構造的分布面積可達80%以上.

(2)天然粉粒對膠漿抗車轍性能,混合料的高溫穩定性、黏附性和水穩定性均具備一定的改善效果.但其對抗車轍和高溫穩定性的改善效果接近或超過20%,顯著高于其對黏附性的提升作用.

(3)天然粉粒作為單組份改性時對混合料性能的改善效果不及EBRA.混合使用時,天然粉粒能夠作為助劑大幅提高采用瀝青質改性的膠結料和瀝青混合料的性能.

(4)分離的無機粉粒會降低天然粉粒或瀝青質的改性效果,而預拌法能夠部分消除這種不利影響.