電網線損排查的方法分析

趙松晨 陳靜

(國網河南省電力公司桐柏縣供電公司,河南 桐柏 474750)

引言

線損管理是供電企業管理重要內容,線損率是衡量電網規劃設計、生產、管理的重要指標,關系到供電企業的經濟效益。由于供電企業抄表差錯、統計時間不同期、用戶竊電等行為導致線損率居高不下。因此,為了準確了解供電企業的電力損耗,采用同期線損系統,可以實現線損有效的管理。本文主要分析了同期線損的概念以及影響因素和排查關鍵。

一、配電網線損的涵義及影響

在配電和用電過程中,需要采用電腦進行輸送和分配,對各個環節項目進行管理。在這個過程中,傳輸電能導線本身會出現損耗的現象,如果受到外界因素的影響,會使電腦產生的損失。通常將線損電量占供電量的百分比作為線損率,是用來衡量線損程度一個參數值。整體來說出現線損主要分為四種情況:理論線損、統計線損、管理線損和定額線損。這些線損都是比較常見的。工作人員最容易忽略的是管理線損,管理線損就像是計量設備的精確度,對設備進行檢修,能夠查出竊電等相關問題,找出管理線損的原因。輸配電及用電工程出現線損的問題會影響電力運行,還會影響供電單位的利益,在一定程度上損害了用戶的利益。因此,相關工作人員應該及時掌握詳細的運行情況,制定解決措施和精細化管理策略,降低輸配電和用電工程出現線損的問題。

二、同期線損故障排查關鍵技術

(一)故障現象

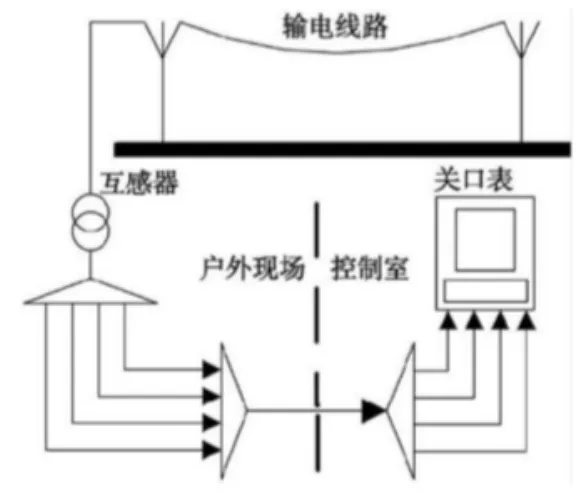

L省公司調度部門2017年4月份發現,S市H線從1月份開始出現了負線損情況,檢查線路運行情況,發現線路的輸送參數、潮流方向沒有太大關聯。由于影響線損的因素很多,為了進一步分析S市66kVH線線損原因,計量中心技術人員基于輸電線路各項參數建立了數學模型,對線路運行方式存在的線路故障進行分析,排除了計量裝置不準確因素。通過輸電線路損耗模型圖1可以發現,輸電線路通過母線與電壓互感器相連,電壓互感器二次出線連接到二次端子箱,端子箱安裝在室外,端子箱內的二次電纜從電纜溝直接到電網的控制室電能表屏,與電能表相連。按照電能計量裝置管理規程要求,計量裝置必須按照計量點配置電能計量專用電壓和電流二次繞組,不能直接接入電能計量無關的設備上。因此,S市H線線損率負值可能是由于互感器本身質量不合格,互感器二次端子箱接線異常情況導致電能質量下降,電能計量表屏端子排接線異常,電能計量裝置中的計量分辨率差異等因素造成的,需要對這些因素一一進行排查。發電站內的母線電壓作是線路計量裝置,通過監控系統發現站內運行的其他線路損耗在正常范圍內,可以確定線路互感器沒有質量問題。然后采集變電站終端以及電能的時間信息,與北京時間進行對比,發現變電站的計量裝置運行時間和北京時間的誤差范圍在規定的范圍內,所以計量裝置的計量誤差在規定的范圍內。

圖1:為輸電線路損耗模型

(二)現場排查

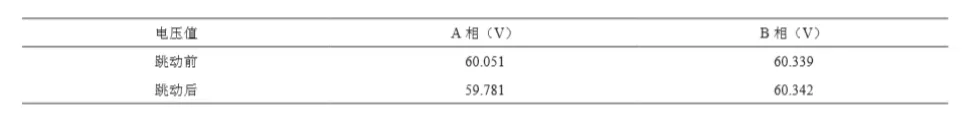

為了進一步了解變電站線損率異常的原因,2017年6月L省計量中心聯合S市供電公司技術人員對S市66kV變電站內的H線線損率進行排查。通過檢測變電站的江居227關口計量裝置,發現虎鎮線70038開關的電能表誤差范圍在±0.1%,電壓互感器二次壓降值為0.09%,電能表和電壓互感器的二次回路電流和電壓也在標準的范圍內。因此,可以排除虎鎮線70038開關計量裝置存在的問題。2017年5月L省計量中心聯合S市供電公司技術人員檢測S市66kV變電站內的開關電能表和電壓表,發現變電站內的開關電表的誤差在0.04%,電壓誤差在0.08%,電流和電壓都負荷電力運行標準。電力技術人員在觀察電能表和記錄數據的時候,發現電能表的A相出現了一次跳動,技術檢測人員以為是電能表在現場接線松動造成的,檢查接線連續觀察一段時間后發現A相電壓降低了0.2,并維持了15分鐘左右,隨后持續出現這樣的情況,電壓異常記錄表如表1。

表1

為了避免其他檢測設備對電壓下降的影響,檢測人員再次測量電壓互感器的二次回路壓降,發現A相電壓回路二次壓降是0.738%,大于電網規定的0.2%的范圍;B相電壓二次回路壓降為0.146%,屬于正常范圍;C相電壓二次回路壓降為0.067%,屬于正常范圍。將A、B、C三相電壓壓降異常值相加,發現線路整體壓降在0.12%,沒有超過電網規范值,不會造成H線線損負值。技術人員再次進行分段排查,在排除電壓二次回路的時候,發現S市66kV變電站內的電壓二次回路中安裝了電壓二次切換裝置,1#和2#母線電壓互感器二次電壓經過切換裝置以后與關口電能表計量屏,改短為分段定位故障點。檢測人員檢測電壓互感器出線端子到電壓二次切換裝置進線端子的壓降,發現正常。第二次測量的時候,發現電壓互感器出現端到電壓互感器電能表端的壓降單相誤差超過了標準,因此判斷故障點為電壓切換裝置。通過電壓監測儀監測電能表以后,發現A相電壓過低,隨后發現切換裝置內有反復跳動的噪音。

結束語

總而言之,輸配電和用電工程線損的問題多種多樣,結合電力企業不重視線損管理、不健全線損管理制度、電網網架結構不合理和專業技術水平不高等相關問題,制定了線損管理制度。根據不同情況,制定不同的應對方式。對于電力工作人員來說,線損工作具有一定的難度,需要提高自身的技能和能力,結合社會時代的發展需求,要減少電力在傳輸過程中的損耗,提高能源利用率,從而提高企業的經濟效益。