《快雪時晴》:京劇交響樂混搭的“中國歌劇”

周凡夫

相隔11年后,在香港再看國光劇團的《快雪時晴》修訂版,以京劇混搭交響樂建構成現代中國歌劇的做法變得更為鮮明了。這出由鐘耀光作曲的《快雪時晴》,從2007年首演,到2017年修訂復排搬上臺北舞臺,2018年再帶到香港成為“臺灣月”重頭節目在香港文化中心大劇院演出兩場。演出的主要演員,基本上與首演時相同,而這個復雜制作的舵手,仍是簡文彬。

當年筆者觀看首演后,一個感受是整個制作很有現代舞臺感,很能觸動人心,但演出稍嫌拖沓,尤其是上半場長達100分鐘,有些冗長。此番在香港的演出,上下半場各約70分鐘,節奏感已變得很順暢。但更大的不同是,這10年來,網絡世界的世情光景已發生很大變化,在全球化的跨文化、跨媒體的語境下,“歌劇”這顆“藝術皇冠上的明珠”,觀念上、形態上到表現手法上,都已大大不同了,《快雪時晴》亦展示出將中國傳統戲曲、西方交響樂、話劇與現代舞臺科技糅合成為“現代歌劇”的嘗試了。

保留戲曲元素的“現代歌劇”

《快雪時晴》此番經過修訂后,從這次在香港的演出來看,很明顯,首演班子的演員經過11年藝術與人生的歷練,對舞臺的處理手法、藝術表現自然有所變化,一切都顯得厚重多了。同時,觀眾沒有看到的是,簡文彬在德國萊茵歌劇院長期執棒,對歌劇、戲劇與音樂結合的手法,當有更深刻的體會。如今,簡文彬已成為高雄衛武營藝術中心的藝術總監,行政上的歷練亦應有助于他處理《快雪時晴》此類涉及眾多方面的復雜制作。

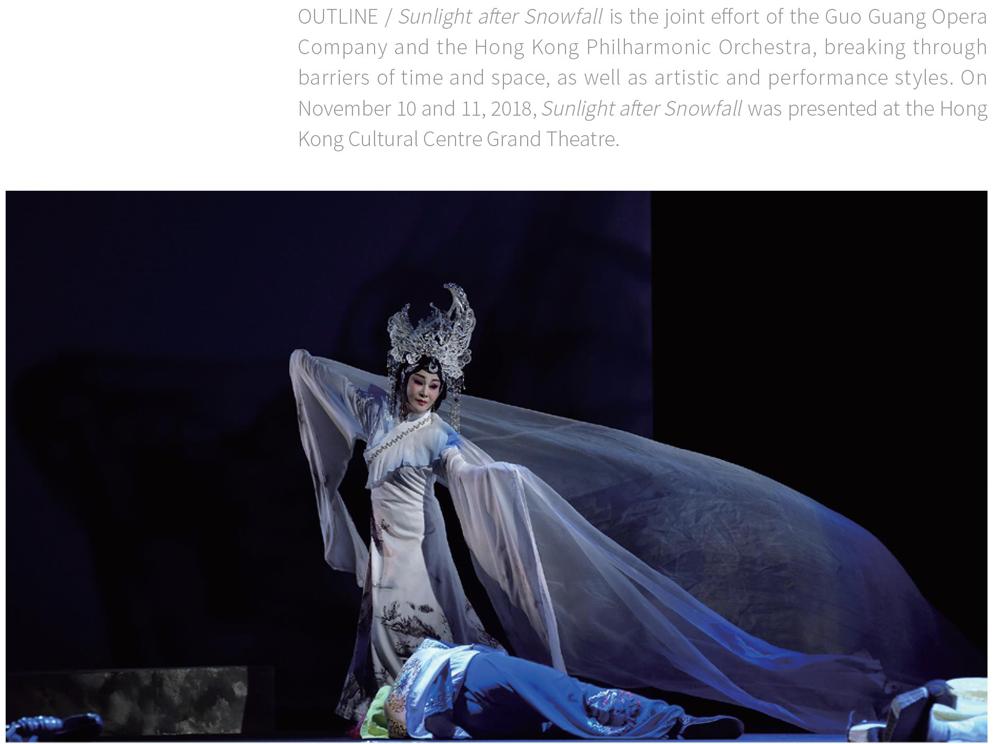

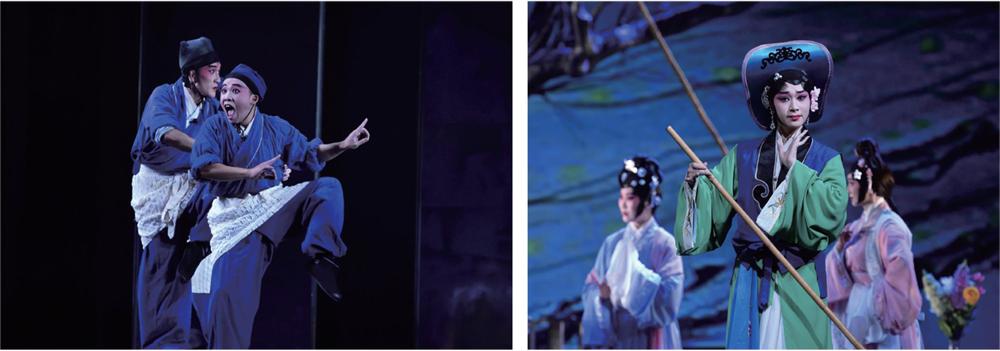

《快雪時晴》的形式是“現代中國歌劇”,中國元素自然是傳統戲曲——京劇,但一如西方的歌劇,采用交響樂團來伴奏演出,在樂池中還用上小型的室內合唱團,亦加上現代話劇元素,同時混合了西方歌劇的表演形式,類似于西方現代的室內歌劇,也可以說是現今西方歌劇常有的混搭式跨媒體歌劇的形式了(此次演出由指揮簡文彬在樂池中帶領著數+人的香港管弦樂團、京劇團的樂師,還有人數不多的臺北愛樂室內合唱團,配合舞臺上的京劇、話劇表演)。而舞臺上的表演,放棄了傳統的一桌兩椅,采用的是旋轉舞臺——快速轉換的實景,還加用了紗幕、投影,配以水墨影像、煙霧、幻燈等現代科技制作的多媒體效果,用以營造變化豐富的影像和獨特的氣氛。

傳統西方歌劇采用現代舞臺科技,甚至現代服飾、布景,將時空搬到現代的“現代版”歌劇,底線是保留作為歌劇精髓的音樂部分——包括聲樂部分和樂隊部分,并保留了京劇的唱腔。而作為中國傳統戲曲構成重要元素的造型、臺步、身段、服飾,甚至臉譜,《快雪時晴》基本上將這些戲曲元素都保留下來,也成為作為中國歌劇的《快雪時晴》的“中國元素”。從另一個角度來看,也可以說,《快雪時晴》是在新的創作思維下,以現代舞臺科技的支持,為傳統京劇找到新的生命色彩。這番重演所見兩者結合的成熟效果,既可說是現代中國歌劇其中一個成熟的形態,亦可說為京劇“現代化”做了一個示范。

不過,這次搬演到香港來的版本,和首演時最大的不同是樂池中的樂團由香港管弦樂團擔任。這首先是減低制作費用。但更重要的是,能為這次制作添上了“港臺文化交流合作”的意義。另一改變則是導演——當年首演的創排導演是“強勢”的李小平,此次重演則由國光劇團自己的導演戴君芳和王冠強擔任。

當年首演,有好幾場戲明顯拖沓,為此,有機會重演,予以壓縮是必然之事。現在有些場景處理雖精簡了,但仍流暢連貫。最明顯的是上半場的《秦淮河客舟》和《盜墓》,特別是后者。借著后梁耀州節度史兼盜墓人溫韜及他手下一群士兵盜墓的設計,單純用來表現京劇武場特色的戲碼現在被壓縮了,已無冗長感,但仍很能討彩,四位演員借著武打功架和身段亦能交代“快雪時晴帖”的“失傳”與“募本”背景。

跨越時空的三條戲劇主線

被尊為“書圣”的王羲之所寫《快雪時晴帖》,上下款合計僅甘八字:“羲之頓首。快雪時晴。佳。想安善。未果為結。力不次。王羲之頓首。山陰張侯。”意為在短促降雪偶爾放晴之時,遙念對方身體應安好,但對無法在有限篇幅內垂詢生活起居致歉。而“現代歌劇”《快雪時晴》講述的是晚年的張容(張侯)率兵北伐前夕,收到《快雪時晴帖》,在這幾句家常問候中感到好友已有意終老江南。張侯決意待凱旋再向王羲之曉以大義,無奈張侯此去,魂斷沙場,然其不安之靈魂為探求王羲之在帖中的弦外之音,追隨著書帖在歷史長河中流轉。從公元10世紀唐太宗的昭陵,12世紀秦淮河上的客舟,到18世紀乾隆皇帝的紫禁城三希堂,來到今日《快雪時晴帖》典藏之所的臺北故宮,其間再穿插了兩條平民老百姓在亂世中自處的生命故事。一是裘母生養二子,亂世中分投狼、虎二國,為霸主爭霸效力,結果兄弟相殘。二是兩個外省人的故事:隨丈夫離開家鄉的高曼青,既有與父親離別之痛,又有丈夫重返戰場死于激戰的死別之傷:另一位是中學時代便被抓壯丁的姜成章,年邁時與老妻到臺北故宮觀賞《快雪時晴帖》。

筆者以為,《快雪時晴》這個制作成敗的關鍵,首先是劇本,其次是音樂,然后才是搬至舞臺上所呈現出來的效果。施如芳的劇本并非僅就帖中文字內容著墨,卻就王羲之與收信人張侯于當時的歷史背景下所面對的處境。與過去半個世紀以來中國臺灣民眾的處境做出對比映照,遙相呼應,帶出流離者在生命中對“家”和“安身立命”的內心矛盾與掙扎。整個劇本展示出的不僅有當今中國臺灣民眾的歷史情結,借著張侯穿梭古今千年帶出的詭譎難測的歷史是非與滄桑,所刻畫的正是無數中國臺灣民眾經歷過的、難以揮去的生命記憶。《快雪時晴帖》只是一帖藥引,編劇技巧的確高明。

原先以為,采用書圣王羲之遺世的摹本《快雪時晴帖》作為素材創作的“京劇交響化”作品,會是寫意多于寫實之作,但事實上施如芳的劇本卻是將三條戲劇線互相穿插,三條戲劇線都含有寫實的戲劇性情節,但通過一個虛構的“神靈”人物大地之母(著名京劇演員魏海敏扮演的其中一個角色),和劇中主角張容(王羲之的至交,也是他撰寫《快雪時晴帖》的收信人)的靈魂游走于古今。便將三條戲劇線的交錯時空聯結了起來,將現代戲劇中時空交錯的手法引進到劇中來,亦為現代舞臺多媒體技術帶入這個制作提供了合理的發揮機會。