山丹縣濕地保護現狀與對策的思考

張玉玲,田 斌

(甘肅省山丹縣濕地保護站,甘肅 山丹 734100)

1 引言

濕地、海洋、森林被稱之為地球三大生態系統,在保護生物多樣性、應對氣候變化、降低污染、涵養水源等方面發揮著重要的作用,被稱之為“物種寶庫”、“地球之腎”等,是經濟社會穩定發展及保障國家生態安全的稀有資源及發展戰略。濕地不只是人類必不可少的環境資本,更是自然界擁有較強生產力及生物多樣性的生態系統,加強濕地保護具有重要的現實意義。

2 山丹縣濕地保護現狀

2.1 濕地概況

據2012年第二次濕地資源調查得知,甘肅省山丹縣濕地面積大約為28801.73 hm2。山丹縣濕地總面積為28801.73 hm2,占全縣國土地總面積的5.33%,其中:縣管濕地面積為:12607.49 hm2,占全縣國土總面積的2.33%,占全縣濕地總面積的43.77%;山丹馬場濕地:16194.24 hm2,占全縣濕地總面積的56.23%。濕地資源80%分布在祁連山前沿的山丹馬場、馬營河流域、霍城河沿線,這些區域也是山丹縣水資源主要分布區和水源地;15%左右的濕地分布在位奇鎮的山丹河、陳戶鎮的寺溝河、老軍鄉的大黃山北坡;5%左右的濕地分布在清泉鎮的祁家店,紅寺湖等地。

2.2 山丹縣濕地保護現狀

近幾年,濕地保護工作堅持“全面保護、生態優先、突出重點、合理利用、持續發展”的工作方針,將濕地資源進行分類區劃,實行統一管護。先后完成了兩次濕地資源調查工作,通過濕地植被恢復工程建設以及人為巡查管護,濕地保護意識已逐步深入人心,破壞濕地資源的非法行為已得到一定的遏制。現階段,山丹縣濕地周邊人口越來越多,再加上經濟社會的高速發展,人類活動干預過于頻繁,從而出現了“與水爭地”的情況,濕地生態越來越脆弱,其主要表現為:①濕地面積不斷縮小,退化與淤積現象日益嚴重。現階段,山丹縣沿湖、沿河等濕地因農業生產、建設用地等相關原因被嚴重破壞,使得濕地面積越來越窄。②濕地水資源相對較少,季節分布不均越來越嚴重。因屬于大陸性高原高寒半濕潤氣候、雨季同季、降水集中等影響,再加上生產生活用量需求量大,使得濕地水資源越來越少,退化、干涸現象比較嚴重,濕地生態被嚴重破壞。③水質被嚴重污染,自凈能力降低。因水污染較為嚴重,使得濕地水體質量越來越差,頻繁出現大面積赤潮危害。④濕地重用輕養,資源衰退越來越嚴重。因開發濕地的行為并未停止,再加上保護措施不到位,使得濕地生物資源逐漸退化。有的濕地地區還修建了大規模的蝦池、鹽田,嚴重破壞了濕地景觀。

3 山丹縣濕地保護對策

3.1 加強濕地保護宣傳

山丹縣每年積極組織開展“野生動物保護宣傳月”、“世界濕地日”、“愛鳥周”等一系列活動,借助宣傳車、講座活動、電視臺、標語懸掛等方式,深入湖區、學校、農村、社區進行濕地保護宣傳活動。同時,積極邀請五大洲十二個世界名湖代表開展“湖泊保護與區域發展”論壇活動并,并共同簽署《湖泊保護共同宣言》。另外,組織開展濕地保護節,開展環濕地自行車騎行、公益演出等宣傳活動,并開展野鳥攝影大賽,廣泛吸引攝影愛好者廣泛參與。通過形式多樣的宣傳活動,進一步強化社會大眾濕地保護意識。

3.2 構建濕地保護網絡

3.2.1 濕地保護核心區、廊道的建設

對濕地物種多樣性、生態過程、圣經質量及生態系統等方面進行綜合分析,構建濕地保護核心區、濕地廊道、歇腳石等,形成保護網絡,以此來確保濕地生態功能的可持續性及穩定性。設立核心區時應根據物種豐富程度、生境自然性及生存空間[1]。山丹縣濕地核心區域主要分布在黑河、山丹河為主,兩者之間由城市建成隔離區,隔離區之間的生態過程受到了沉重的干擾,應以提高生態過程通暢、核心斑塊間連接為切入點,應增設具有歇腳石作用的濕地,則是空間鼓勵核心區較近,且具有較強自然性、生境規模均應納入到歇腳石為保護范疇。另外,基于山丹縣濕地分布情況,建設濕地廊道應加強南北及東西方向的斑塊聯系,利用河流連通濕地斑塊及歇腳石,構建成現階段及潛在物種的安全生態環境,從而強化濕地生態功能。

3.2.2 濕地緩沖帶建設

對于緩沖帶而言,其功能主要由結構、寬度等因素所決定。濕地類型的差異,其緩沖帶所發揮的作用也有所不同,其類型主要是生態防護型、生態游憩型緩沖帶。針對山丹縣城郊的湖泊濕地、沼澤濕地,農田及自然林地比較常見,應重點建設生態防護型緩沖帶,同時根據這一片區河流路徑及污染負荷力來確定相對應的緩沖帶。同時,緩沖帶的確定還應考慮該區域物種遷徙所需要的生存環境,真正發揮生態保護的作用。另外,緩沖帶設計時還盡量滿足景觀、游覽、休息等需求。如此濕地緩沖帶,才能夠真正滿足社會大眾的需求,創設優質的濕地環境。

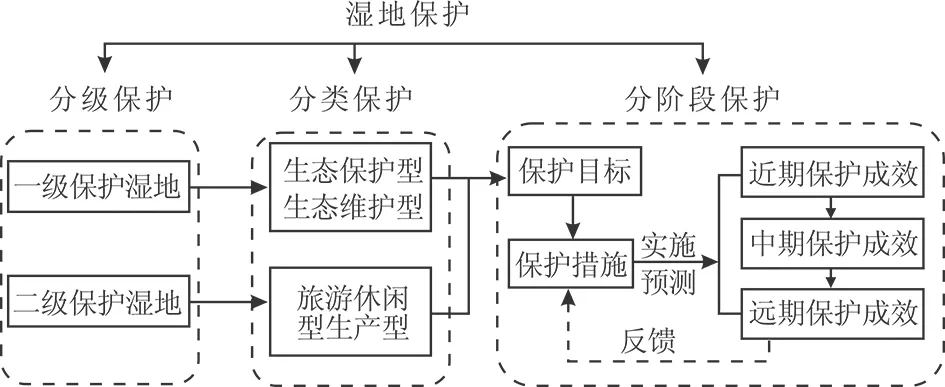

3.3 實施分級、分類、分階段的濕地保護方式

結合區域生態環境,不同等級、類型的濕地所發揮的作用有所不同[2]。同時,濕地也存在不同的發展階段,應立足于發育現狀,結合濕地的類別及發揮的作用生予以針對性的保護策略,對濕地真正實現“分級、分類、分階段”保護(圖1)。山丹縣濕地保護應嚴格遵照“濕地—生態—城市”發展理念,對已經構建的濕地保護體系保護情況予以全方位評定,分析濕地生態保護現狀。同時,結合國內外濕地一系列劃分標準,并聯合功能發揮情況,把濕地核心濕地斑塊、濕地歇腳石、濕地廊道予以合理劃分(一級保護濕地、二級保護濕地)。其中,對于一級保護濕地而言,生態保護是重點,嚴厲禁止各種形式的開發行為;二級保護則重點在于維護生態,對開發建設行為予以一定的限制。另外,針對生態重點功能及敏感性,該地區濕地主要分為生態保護型、生態維護型、游憩觀賞型、生產型等,因類型不同,其保護的側重點及方法也有所差異,應制定相對應的評價標準,預防濕地保護及相關功能處于分離的狀態,避免出現趨同化的現象。

圖1 地分級、分類、分階段保護方式

3.4 建立濕地資源監測體系

其一,設立濕地動植物資源監測站,主要負責對所管轄區內重點濕地、生物豐富的濕地面積及類型、動物棲息地、濕地動物種群、優勢植物類型、濕地珍稀植物群落類型等情況進行重點監測;其二,設立濕地水文監測站,進一步完善水文站、水位站、徑流試驗站、雨量站、水質站的水文監測體系,做好監測重點濕地、主要河流水系、大型水庫的水文監測任務[3]。其三,設立濕地環境監測站,對濕地水質、空氣、噪音、土壤等情況進行動態監測。

3.5 強化利用監管

3.5.1 建立濕地利用管控機制

采取負面清單管理,對重點濕地進行全方位保護。禁止侵占自然濕地等水源涵養空間,針對已經侵占的必須延期迅速恢復;禁止排干、填埋、開墾濕地的行為[4];禁止向濕地排放各種污染物;禁止永久性截斷濕地水源;禁止破壞濕地野生動物棲息地和魚類洄游通道。

3.5.2 規范濕地用途管理

進一步健全濕地有關資源的用途管理機制,設置合理的濕地資源利用時限與強度,預防濕地生態要素、生態服務功能及生態過程被嚴重破壞。加強管理野生動植物資源利用、外來物種引進、取土挖沙等行為。

3.5.3 嚴懲破壞濕地行為

基于《山丹縣濕地保護管理辦法》等相關法律法規,對違法利用濕地的行為予以嚴厲查處。基于撫順市具體情況,盡量制定地方濕地保護法律法規,嚴格遵照法律保護濕地。

3.5.4 強化濕地利用監督

制定濕地利用預警機制及約談機制,積極約談濕地破壞嚴重的行政主管部門。同時,設立專門的濕地保護管理機構,配置專業的人員,實行全方位、多層次監管濕地資源利用者。

4 結語

山丹縣濕地保護工作任重而道遠,需要整個社會積極參與其中。要立足于現階段山丹縣濕地資源發展及保護現狀,確定濕地資源保護的總目標及任務,實施針對性、有效的保護措施,創設優質的環境。