電動牽引治療腰椎間盤突出癥療效分析

李善志 郭靜

(1 重慶市沙坪壩區中醫院 重慶 400030)

(2 陸軍軍醫大學西南醫院健康管理中心 重慶 400030)

腰椎間盤突出癥是一種常見病,多發病,主要是指腰椎椎間盤纖維環破裂,髓核組織突出壓迫和刺激相應水平一側或兩側的神經根所引起的一系列癥狀和體征,其中以L4-L5、L5-S1的椎間盤突出最常見,約占90%以上[1]。在其治療中,電動腰椎牽引是一項主要手段,雖常與其它方法合用,但單純采用也能獲愈。不過有些病例對牽引療法的效果不滿意,部份病例還因之癥狀加劇。我科于2014年底—2015年底,采用我院改制的電動自控牽引治療床治療腰椎間盤突出癥患者,利用它能確定牽引力,牽引時間,調整牽引的體位。通過臨床觀察,對部份病例行牽引前后CT對比觀察以及在牽引過程中,進行X線攝片,測量椎間隙的改變,對電動腰椎牽引的作用機理及牽引無效的原因進行了分析。

1.資料與方法

1.1 一般資料

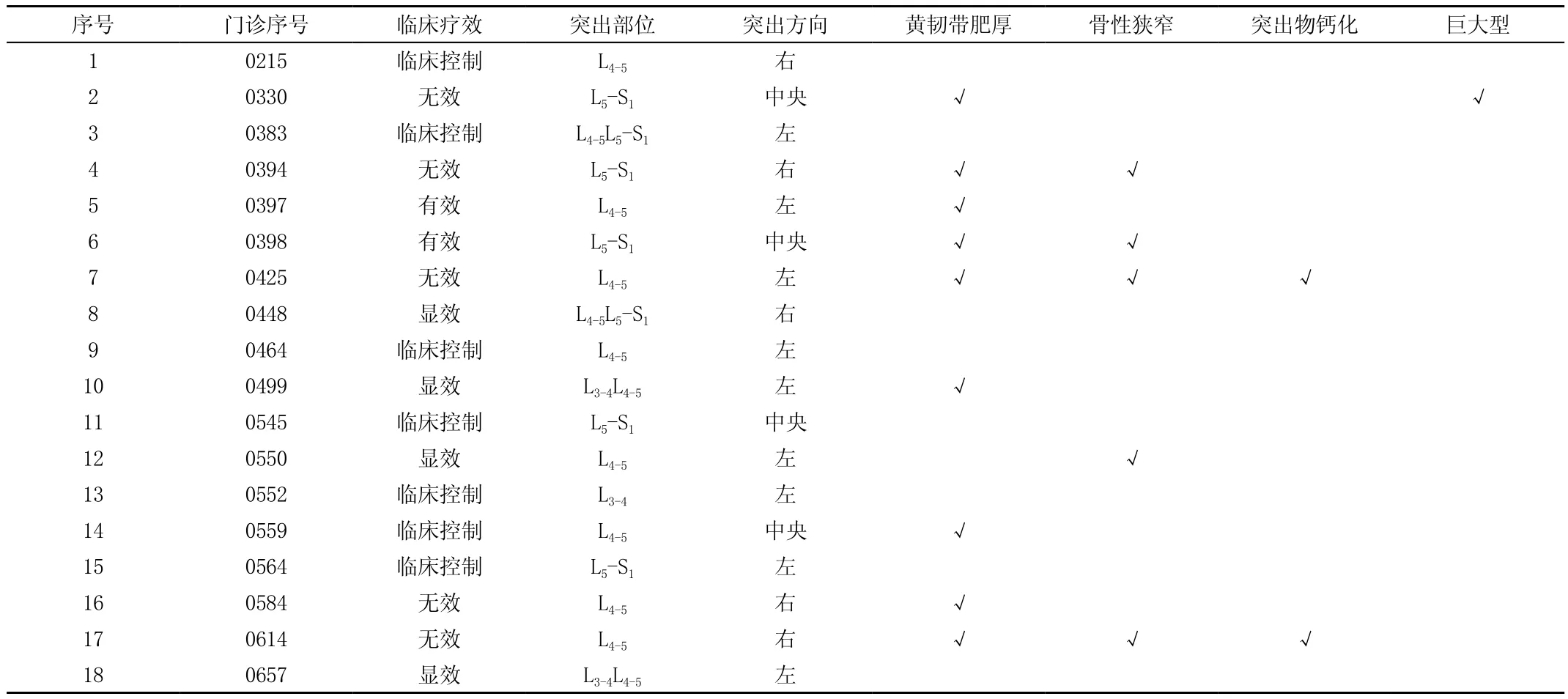

本組49例中18例曾行牽引前后CT對比觀察,并于18例中隨意抽取療效屬臨床控制、顯效、有效、無效者各一例,共4例,分別于未牽引前和開始牽引后10分鐘在相同X線攝片條件下,攝腰椎前后位片,測量腰椎間盤突出好發的腰3-4、腰4-5、腰5骶1三個椎間隙的改變。49例中男37例,女12例,年齡在28~74歲之間,平均38.8歲。病程:最短2天,最長20年。

1.2 治療方法

在電動牽引床上,用體重重量增加10公斤的牽引力,進行縱向持續對抗牽引40分鐘,一日兩次。牽引體位以腰部微前屈為宜,牽引后絕對臥床休息,并以皮腰圍保護腰部,10天為一療程。必要時一周后重復一療程治療。

1.3 療效標準

參照《中醫病證診斷療效標準》[2],用JOA腰腿痛評分對患者進行評定,治療改善率=[(治療后評分-治療前評分)÷(滿分29-治療前評分)]×100%。

臨床控制:改善率≥75%;腰腿痛及相關癥狀消失,直腿抬高實驗陰性,恢復正常工作。

顯效:腰腿痛及相關癥狀基本消失,直腿抬高實驗陰性,基本恢復正常工作;改善率≥50且<75%;

有效:腰腿痛及相關癥狀減輕,直腿抬高實驗可疑陽性,部分恢復工作,但停藥后有復發;改善率≥25且<50%;

無效:腰腿痛及相關癥狀體征無改善,直腿抬高實驗陽性,或者加重,改善率<25%。

表1 49例牽引效果

表2 18例CT檢查情況及臨床療效

表3 4例牽引下椎間隙測量值(單位:毫米)

2.結果

全組49例中療效屬臨床控制者18例,屬顯效及有效者22例,共40例癥狀改善,有效率為82%,見表1。

從治療次數上看,屬臨床控制、顯效及有效者,多經1個療程見效,屬無效者雖經2~3個療程仍不見效,故臨床治療時一般限三個療程。

CT分析,本組18例均在牽引治療前后行CT檢查,無論牽引療效如何,未發現一例牽引后突出物還納復位者,見表2。鑒于CT機的分辯率及同一椎間隙每次掃描斷層面的不同,突出物與神經根的細微關系CT尚不能明確顯示。圖1顯示近期一例牽引治療前后行CT檢查對比,腰5骶1左側椎間盤突出并未還納復位。

圖1 牽引治療前后的CT對比觀察腰5骶1左側椎間盤突出并未還納復位

臨床療效各異者4例于未牽引前及牽引下測量椎間隙的數值,見表3。由表3可見牽引下4例椎間隙均有增大。療效屬臨床控制者1例椎間隙平均增寬1.46毫米,療效屬顯效和有效者各1例椎間隙平均增寬1.43毫米,療效屬無效者1例椎間隙平均增寬1.43毫米,4例椎間隙平均增寬值無明顯差別。圖2顯示牽引前及牽引途中拍片并通過棘突中線測量椎間隙的方法。

圖2 通過棘突中線測量椎間隙的方法

3.討論

關于腰椎間盤突出引起腰痛及坐骨神經痛的實質主要是突出物壓迫神經根和硬膜囊,因機械壓迫和刺激并引起神經組織血循環障礙,導致神經組織缺血和缺氧,組織淤血、水腫,產生無菌性炎癥的結果[3]。腰椎間盤突出癥的治療,筆者傾向于多數學者的意見,以保守治療為主,并肯定非手術治療的療效。本組49例中療效屬臨床控制、顯效及有效者40例,有效率為82%,與周建華在青少年創傷性腰椎間盤突出癥保守治療時80%的優良率相近[4]。但療效的機理并非是通常所認為的髓核突出物還納復位,亦或是牽引導致椎間隙張開的程度不同,負壓回吸的作用力不同導致療效的差異。本組經CT對比觀察的18例中,無論療效如何,無一例突出物還納復位者,且牽引過程中椎間隙張開程度無明顯差別。

據我們觀察,絕大多數病人包括牽引后效果不佳者,主訴在牽引途中腰腿痛癥狀明顯減輕甚至消失,直腿抬高接近正常。超體重10公斤的牽引力能讓病人感覺到腰部有明顯的牽拉感,且能夠耐受整個牽引過程,超過體重20公斤的牽引力,會刺激位于脊柱小關節周圍韌帶的本體感受器,引起反射性肌肉收縮對抗牽引力,病人也不能耐受過大的牽引力量。這也是我們選擇牽引重量的原因。增大椎間隙,不單存在負壓吸引作用,還可使后縱韌帶緊張起壓迫作用,當腰前屈牽引時這種作用更大,有利髓核突出物松動、變位及輕度回縮,減輕對神經根和硬膜囊的壓迫,改善局部血循環,減輕神經組織周圍無菌性炎癥的發生[5-6]。腰神經根偏離了突出髓核高峰,建立了新的、和諧的“根-盤”關系[7]。我們認為壓迫減輕程度與臨床療效之間有明確關系,某些病例僅稍微減輕壓迫就產生良好的療效。

本組49例中,牽引效果屬無效者9例,病程皆超過1年。經CT觀察的5例中,除髓核明顯突出外,尚有黃韌帶肥厚,增生、肥大、移位的小關節突卡壓神經根,突出物鈣化或有巨大型髓核突出,或者椎間盤突出屬于頭移型[8],使神經根存在較頑固的壓迫,牽引雖同樣能增大椎間隙,但不能達到松動突出物并減輕神經根受壓的目的。因此我們認為對病程較長,經牽引、手法等保守治療癥狀無明顯好轉者,不宜繼續作非手術綜合療法。