優勢治理的概念建構與鄉村振興的國際經驗——政府與農民有效銜接的視角

張大維

(華中師范大學 中國農村研究院/政治科學高等研究院,湖北 武漢 430079)

一、作為治理的鄉村振興與優勢治理觀

從世界范圍來看,主要發達國家近代以來都經歷了鄉村振興階段,通過頂層設計的鄉村再造或鄉村建設計劃或戰略,最終走向城鄉融合、城鄉互動和城鄉一體格局。就我國現狀來看,鄉村發展既要應對國際風險的外部挑戰,又要應對“三化”推進的內部壓力;既要緩和城鄉固有差距,又要解決鄉村內部分異;既要解決村莊空心、老齡困境,又要解決精準脫貧、全面小康等問題。[注]中共中央、國務院:《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》,新華社北京電,2018年9月26日。這就需要從國家整合視角和縱橫互嵌框架來推進鄉村的大變革、大轉型和大發展,由此中央提出了實施鄉村振興戰略。以上可見,鄉村振興不是某一方面的調整問題,而是一個資源重新配置、利益重新分配、權力重新組合的過程,顯然是一個治理問題,并且這個治理也不是單方面的政府治理、市場治理、社會治理問題,而是整體性治理問題。

鄉村振興作為一個復雜和系統的治理工程,涉及發展壯大鄉村產業等經濟建設和治理問題,保障和改善農村民生等政治建設和治理問題,繁榮發展鄉村文化等文化建設和治理問題,完善城鄉融合發展政策體系等社會建設和治理問題,建設生態宜居的美麗鄉村等生態建設和治理問題,加強黨對鄉村發展的全面領導等黨的建設和治理問題等。從治理過程來看,鄉村振興是一個鄉村治理體系和治理能力現代化的過程。從治理目標來看,鄉村振興需要通過產業振興、人才振興、文化振興、生態振興和組織振興,實現產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的目標。從治理方式來看,鄉村振興是政府主導、農民主體、社會參與、市場運作等的有機合體,尤其是政府主導和農民主體有效銜接的優勢治理。

然而,將鄉村振興從整體上作為一個治理問題來研究的成果并不多見,即便實施鄉村振興戰略一年多來出現了一些推介、總結、比較發達國家鄉村振興經驗的研究,但也較少從治理視角來把握國外鄉村振興政策、實踐和路徑的成果,而從類型學上分析作為鄉村振興兩大要素“政府和農民”的有機統一問題,或優勢治理問題則更為欠缺。基于此,本文的問題意識是:從政府與農民有效銜接視角下提出的優勢治理是什么?發達國家鄉村振興實踐是如何體現優勢治理的?我國實施鄉村振興戰略中可借鑒的優勢治理路徑有哪些?

二、優勢的概念譜系與相關理論的運用

在優勢治理的概念建構中,首先要理解修飾或限定治理的優勢概念及其理論淵源。優勢概念及其相關理論在多個學科和領域中曾有運用。在文學中,較早使用優勢概念,巴金在1932年出版的《春天里的秋天》及之后茅盾的《船上》中,用其指與對方比較占據有利的形勢和環境。在國際經濟學中,比較經濟優勢理論認為貿易讓每個國家專門從事它最有效率的產品生產,每個國家都具有生產要素稟賦的相對優勢,比較競爭優勢需要一個國家的商品生產專門化。在契約經濟學中,美國的新制度經濟學家詹森(Jenson)和麥克林(Meckling)將知識分為兩種類型,專門知識和一般知識,專門知識是在代理人當中轉換成本很高的知識,一般知識是傳遞成本低廉的知識。[注][美]米切爾·C·詹森、威廉·H·麥克林:《專門知識、一般知識和組織結構》,載科斯、哈特、斯蒂格利茨等:《契約經濟學》,李鳳圣譯,經濟科學出版社2003年版,第309頁。而專門知識和一般知識在不同領域就具有相對的優勢。還如,格爾茨(Geertz)提出的“地方知識”也具有同樣的特質[注][美]克利福德·格爾茨:《地方知識》,楊德睿譯,商務印書館2016年版,第261頁。。學者們在比較經濟優勢理論的基礎上還提出了比較制度優勢理論,指特定政治經濟的制度結構會給企業帶來進行特定活動的優勢,因為這些活動的相關制度并不在各國之間均衡分配。因此,國家創新制度以提高競爭優勢在世界體系中尤其重要[注][美]彼得·A·霍爾、戴維·索斯凱斯等:《資本主義的多樣性——比較優勢的制度基礎》,王新榮譯,中國人民大學出版社2018年版,第34-35頁。。從人類命運共同體的角度上講,各國制度優勢的充分發揮,有利于世界市場效益的最大化。

在管理學中,韋里克(Weihrich)于1980年代初提出著名的SWOT分析方法,指就研究對象在系統環境中所面臨的內部優勢(Strength)、劣勢(Weaknesses)、外部機會(Opportunities)、威脅(Threats)進行調查研究分析,借助矩陣排列和系統剖析,得出結論以做出決策的研究方法。在企業管理和人力資源管理等領域中,優勢導向管理理論從自身對比和與他人對比兩個視角來看待優勢。一是以自身為觀察對象的成功學視角,如白金漢、克里夫頓在《現在,發現你的優勢》中所述,前后對比、超越自己,找出自己的優勢;二是以被管理者為觀察對象的管理學視角,與他者對比、超越同類,發現被管理者的優勢[注]吳光琛等:《發現優勢》,中國經濟出版社2017年版,第3-14頁。。在社會工作學中,維克(Weick)等人在1989年提出優勢視角理論,用其來探尋和發現工作對象的潛力、資源和可能性以幫助解決案主面臨的困境,是對傳統社會工作實踐的一種飛躍。戈德斯坦(Goldstein)認為優勢視角可以被視為從人類生存問題出發的包含一系列關于健康和潛力的假設和歸因的組織化建構。薩里貝(Saleebey)認為幾乎所有的事情在某種特定條件下都可以被視為一種優勢,優勢視角展現了一種從解放和賦權出發的英雄主義氣質,認為個人內在有去超越環境、發現自己潛能的優勢[注][美]Dennis Saleebey :《優勢視角:社會工作實踐新模式》,李亞文、杜立婕譯,華東理工大學出版社2004年版,第1-18頁。。

近年來興起的新公共管理和新公共治理研究中,組織伙伴關系理論明確提出了優勢維度。麥奎德(Mcquaid)等通過文獻梳理,發現伙伴關系和跨部門合作具有大量優勢。羅德思(Rhodes)等指出,諸如城市重建問題是如此復雜以至于需要眾多利益相關者在社會發展、經濟發展及居住環境改善方面提供大量的投入[注]Rhodes,J.,Tyler,P. and Brennan,A.“New Developments in Area-based Initiatives in England:The Experience of the SRB”,in Urban Studies,Vol.40,No. 8(2003),pp. 1399-1426.。受各種限制性因素和環境性因素的影響,由單一主體專注于解決單一因素的政策方案,或只關注服務支持系統的一部分,是不可能完全成功的,關鍵的行動主體或者服務提供者結成伙伴關系是非常必要的[注]Ronald W. Mcquaid:《組織伙伴關系理論:伙伴關系的優勢、劣勢和成功因素》,載Stephen P. Osborne:《新公共治理?——公共治理理論和實踐方面的新觀點》,包國憲、趙曉軍等譯,科學出版社2016年版,第120-121頁。。米勒(Miller)曾以英格蘭一個有效的地區重建項目為例,闡釋了一個有效的伙伴關系的總體效應遠遠大于組成部分的簡單加總[注]Miller,C.“partners in Regeneration:Constructing a Local Regime for Urban Management?”,in Policy and Politics,Vol.27,No.3(1999),pp.343-58.。尼爾遜(Nelson)和查德克(Zadek)認為,協同效應或者伙伴關系魔力取決于五個關鍵要素,其中,參與者的潛在力、勝任力和優勢至關重要[注]Nelson,J. and Zadek,S.,Partnership Alchemy:New Social Partnerships in Europe, Copenhagen:Copenhagen Center,2000.。赫哈姆(Huxham)和萬格恩(Vangen)等提出了合作優勢理論,并對其進行了全面闡釋[注]Huxham,C. and Vangen,S.,Managing to Collaborate:The Theory and Practice of Collaborative Advantage,London:Routlege,2005.,指出合作優勢關注在合作過程中起支持性作用的大量個體以及如何才能發揮各自的優勢以更好合作,提出如何將合作惰性轉化為合作優勢的方法[注]Siv Vangen and Chris Huxham:《合作優勢理論介紹》,載Stephen P. Osborne:《新公共治理?——公共治理理論和實踐方面的新觀點》,包國憲、趙曉軍等譯,科學出版社2016年版,第152-153頁。。綜上可見,盡管已有關于優勢的研究和理論較多,但現有的研究中沒有提出并闡釋優勢治理的概念和理論。

三、政府治道變革與優勢治理概念建構

進入21世紀以來,關于治理的討論較多,但對優勢治理的研究少有涉及。其實,治理一詞在中國的春秋時期[注]卜憲群:《中國古代“治理”探義》,《政治學研究》2018年第3期。和西方的古希臘時期[注][美]弗朗西斯·福山:《何謂“治理”?如何研究?》,王匡夫譯,《國外理論動態》2018年第6期。已有,其內涵漸趨相近,但近來類型多樣。筆者曾對治理譜系和治理類型做了專門分析[注]張大維:《優勢治理:政府主導、農民主體與鄉村振興路徑》,《山東社會科學》2018年第11期。,王紹光[注]王紹光:《治理研究:正本清源》,《開放時代》2018年第2期。、俞可平[注]俞可平:《中國的治理改革(1978-2018)》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》2018年第3期。等近來也對治理研究進行了全面總結,這里不再贅述。當前,西方關于國家為什么會失敗、國家為什么會崩潰、政府為什么會失敗等視角和理論的諸多研究,促使政府治道變革的話題再度成為焦點,優勢治理有了生長空間。政府治道變革,需要政府職能的市場化、政府行為的法制化、政府決策的民主化和政府權力的多中心化。薩瓦斯(Savas)認為政府改革的方向是作為治理理念和公共服務提供的民營化,以及公私伙伴關系[注][美]E·S·薩瓦斯:《民營化與公司部門的伙伴關系》,周志忍等譯,中國人民大學出版社2002年版,第66-114頁。。奧斯本(Osborne)和蓋布勒(Gaebler)則提出政府改革的方向是企業化政府,用市場機制來重塑政府,其改革目標包括社區擁有的政府、競爭性政府、分權的政府等10個[注][美] 戴維·奧斯本、特德·蓋布勒:《改革政府:企業家精神如何改革著公共部門》,周敦仁等譯,上海譯文出版社2006年版,第1-209頁。。而登哈特(Denhardt)認為政府的主要職能是服務,而不是掌舵,是一種把政策制定(掌舵)和服務提供(劃槳)分開的體制機制,將權力轉移、公私聯合、伙伴關系等作為改革主要手段[注][美]珍妮特·V·登哈特、羅伯特·B·登哈特:《新公共服務:服務,而不是掌舵》,丁煌譯,中國人民大學出版社2004年版,第134頁。。彼得斯(Peters)提出政府未來的四種治理模式,包括市場式政府、參與式國家、彈性化政府和解制型政府[注][美]B·蓋伊·彼得斯:《政府未來的治理模式》,吳愛民等譯,中國人民大學出版社2001年版,第25-127頁。。麥金尼斯(Mcginnis)、奧斯特羅姆(Ostrom)等則提出了多中心治理、治道與發展之路[注][美]邁克爾·麥金尼斯:《多中心治道與發展》,王文章、毛龍壽等譯,上海三聯書店2000年版,第29頁。。薩拉蒙(Salamon)近來又指出新治理理論需要從政府機構的內部運轉轉向參與者網絡[注][美] 萊特斯·M.薩拉蒙:《政府工具:新治理指南》,肖娜等譯,北京大學出版社2016年版,第10頁。。由此看來,政府只是多元治理要素中的一元,政府有其獨到的優勢,但需與其他治理要素有效銜接,讓渡其他治理要素需要發揮優勢的空間。

治理的目標是善治,善治趨向于分權,分權意味著重組,重組要求找優勢,以實現優勢治理。善治也有多種類型,近來關于政府重塑或再造的研究中,考夫曼(Kaufman)提出了民主善治,吉瑪(Cheema)提出了分權善治等。分權善治是在二戰后政府分權化改革中建構的,主要經歷了三個階段,20世紀90年代開始的第三階段,分權拓展到更廣泛的公民社會組織和公共參與的一種途徑[注][美] G. 沙布爾·吉瑪、丹尼斯·A.榮迪內利:《分權化治理:新概念與新實踐》,唐賢興等譯,格致出版社2013年版,第3頁。。20世紀90年代,聯合國也重新審視善治的內涵,認為其是管理國家事務的政治、經濟和行政權威的操練,是政府、公民社會組織和私人部門在形成公共事務中相互作用,以及公民表達利益、協調分歧和行使政治、經濟、社會權利的各種制度和過程[注]United Nations Development Program,“Reconceptualizing Governance”,in Discussion paper2(1997),P.9。由此可見,分權重組中實現優勢治理,就是要讓治理的各個要素發揮各自的優勢,實現良性的互動、有機的結合和有效的銜接。

分權治理后,如何高效運轉,實際上是參與要素的有效組合問題,就是各要素發揮各自優勢進行權力、利益和資源的最優配置問題,即優勢治理的問題。由此,優勢治理理念和實踐開始出現。例如,黨的十八屆三中全會提出加快形成科學有效的社會治理體制、黨的十九大提出加強社會治理制度建設等,均強調要多元要素共建共治共享,尤其是2018年習近平總書記提出鄉村振興要把政府主導和農民主體有機統一起來,其深刻意涵體現的就是優勢治理理念。在可及的文獻中,蘆恒曾使用過優勢治理概念,提出在城市治理和社區重建時,應強調以一種“優勢視角”來指導社會治理,從社區內部的主體性優勢入手,重新挖掘自身的“優勢資源”,自覺運用“優勢治理”,促進治理創新[注]蘆恒:《后單位社會的“歷史連續性”與基層社會的“優勢治理”》,《山東社會科學》2016年第6期。。李海等人曾使用過治理優勢一詞,用以分析和評述國外學者政要關于中國治理優勢的論述[注]李海、范樹成:《國外學者視野下的中國治理優勢》,《毛澤東思想研究》2018年第5期。。這些研究已開始提出這一話題。筆者曾提出優勢治理概念并用其分析了中國的鄉村振興戰略,闡釋了政府主導與農民主體的有機統一論。

優勢治理,是治理系統中政府、民眾、社會、市場等各參與要素根據各自的優勢,以最合適的身份和最優質的狀態對社會公共事務的合作治理和共同治理。其是對現有協同治理、協作治理等的優化,強調協同或協作中要重視從優勢視角發揮各參與要素的優勢。在這一過程中,哪一要素具有優勢就由誰充當相應的角色,其是各參與要素最合適的排列組合、優化合作協同和共建共治共享的過程,超越了單純的政府治理、社會治理或市場治理等,是從整體層面上體現的政府治理、社會治理和市場治理的融合,以達到各層面的治理體系和治理能力的現代化。[注]張大維:《優勢治理:政府主導、農民主體與鄉村振興路徑》,《山東社會科學》2018年第11期。例如,在社會治理中,黨的十九大報告指出,要完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體制,其中,黨委、政府、社會、公眾、法治是社會治理的五大要素,其優勢角色則分別是領導、負責、協同、參與、保障。與之類似,在政府治理、市場治理、整體治理(如鄉村振興)中,分別有不同的參與要素,需要發揮各自優勢進行組合共治。

鄉村振興中的優勢治理,是指在鄉村振興過程中要發揮和激活政府、農民、社會、市場等各參與要素的優勢潛能和特點特長,重新明晰各參與要素的主攻方向和內在潛能,在基層、地方和國家治理體系中誰有優勢就由誰來占位補位,其他要素協同參與,達到治理效果最優化,形成政府主導、農民主體、社會參與、市場運作、法治保障等有效銜接和良性互動的善治格局。很明顯,作為鄉村振興最重要的兩個要素,政府應該發揮主導優勢,農民應該發揮主體優勢,二者有效組合是農村善治的必要條件。

四、優勢治理下國外鄉村振興研究解構

我國對鄉村振興的廣泛關注和深度研究是從黨的十九大報告提出鄉村振興戰略之后開始的,筆者曾對其做過較為全面的文獻檢索分析。在中國知網(CNKI)上,以篇名“鄉村振興”檢索出的論文數量,從2017年12月的10余篇,增加到2018年6月的1000余篇,再增加到2018年12月的近6000篇;中文核心論文則從近10篇,增長到100余篇,再增加到近600篇。由此可見,一年多來關于鄉村振興的研究成果增長迅速。然而,對國外鄉村振興或鄉村建設或鄉村治理研究的期刊論文并不多,我國提出鄉村振興戰略以來,中國知網上直接相關的中文核心期刊論文才約20余篇。總體上看,大致體現為以下特點:在國別上,主要有日本、美國、德國、英國、韓國、法國、加拿大、荷蘭等國和歐盟地區;在主題上,主要有政策法律、規劃設計、參與主體、人居環境和農業政策等方面;在方法上,主要是比較分析、歷史回溯、模式總結、經驗分享和啟示借鑒等。

在優勢治理的理論框架下看,已有對國外鄉村振興的研究可以解構為主要圍繞“政府”(及其伙伴機構)和“農民”(及其相關組織)兩個核心參與要素展開的職責功能和角色定位分析,既有分也有合,主要體現在三個方面:

第一,圍繞“政府”角色和功能的經驗分析。其一,在政策法律主導方面。例如,曹斌對日本鄉村振興實踐的背景和政策分析,認為其采取了完善立法、體制、機制和政策工具解決了城鄉發展不均衡等問題,提出我國鄉村振興需要通過頂層設計,逐步完善法律體系,以此調整相關的體制和機制[注]曹斌:《鄉村振興的日本實踐:背景、措施與啟示》,《中國農村經濟》2018年第8期。。湯爽爽等對法國光輝30年中政府對鄉村政策制定和實施的變化過程,指出了政府政策對城鄉關系變遷的效應[注]湯爽爽、孫瑩、馮建喜:《城鄉關系視角下鄉村政策的演進:基于中國改革開放40年和法國光輝30年的解讀》,《現代城市研究》2018年第4期。。蘆千文等對歐盟農業農村政策演變的四個階段分析,提出了政府要通過法律法規和規劃體系框定農業農村發展的重點[注]蘆千文、姜長云:《歐盟農業農村政策的演變及其對中國實施鄉村振興戰略的啟示》,《中國農村經濟》2018年第10期。。其還對美國農業農村政策的歷程梳理,發現其是從關注各自問題到相互融合、從關注單一問題到關注多元問題的政策演變過程[注]蘆千文、姜長云:《鄉村振興的他山之石:美國農業農村政策的演變歷程和趨勢》,《農村經濟》2018年第9期。。其二,在規劃設計主導方面。例如,陳仁安對英國、美國農村區域規劃經驗的總結,認為英美鄉村建設具有法律體系健全、支持力度較大、土地使用原則先進以及重視居民參與性等特征[注]陳仁安:《英美農業區域規劃經驗及其對中國鄉村振興的啟示》,《世界農業》2018年第6期。。羅祎對美國發展有機農業的扶持舉措進行梳理,發現生產者導向的扶持政策、循環一體的技術體系等對美國鄉村振興起到了關鍵作用[注]羅祎、陳文、馬健:《美國有機農業的經驗借鑒及對中國推進鄉村振興的啟示》,《世界農業》2018年第7期。。

第二,圍繞“農民”角色和功能的實踐總結。例如,沈費偉對英國鄉村振興的特征和優勢的分析,借助縱向放權與橫向增能雙向合作的賦權理論,從農民賦權、組織賦權、社區賦權等層面總結了英國鄉村振興的經驗,由此提出了對中國的借鑒[注]沈費偉:《賦權理論視角下鄉村振興的機理與治理邏輯——基于英國鄉村振興的實踐考察》,《世界農業》2018年第11期。。吳昊對日本鄉村建設經歷的3個階段進行分析,總結了其鄉村生態環境建設、人居建設創新實踐和農業環境建設等經驗,特別強調農民主體的重要作用[注]吳昊:《日本鄉村人居環境建設對中國鄉村振興的啟示》,《世界農業》2018年第10期。。賈磊等對日本農村振興在開展品牌影響、活用土地資源、創新農業技術等方面的經驗總結,提出了要培育新型農業經營主體,健全鄉村治理體系等[注]賈磊、劉增金、張莉俠、方志權、覃夢妮:《日本農村振興的經驗及對我國的啟示》,《農業現代化研究》2018年第3期。。牛坤玉等對日本鄉村振興中的機構設置、產業政策、人才計劃、文化建設、生態保護和組織結構等方面進行了措施梳理,在此基礎上提出了我國開展鄉村振興戰略的政策建議,尤其是提出了要培育農民主體力量,創新治理體系等[注]牛坤玉、李思經、鐘鈺:《日本鄉村振興路徑分析及對中國的啟示》,《世界農業》2018年第10期。。

第三,圍繞“政府”“農民”銜接的模式探索。例如,沈費偉等對日本的因地制宜型造村運動、韓國的自主協同型新村運動、德國的循序漸進型村莊更新、荷蘭的精簡集約型農地整理、瑞士的生態環境型鄉村建設、法國的綜合發展型農村改革、美國的城鄉共生型鄉村小城鎮建設、加拿大的伙伴協作型農村計劃等八個國家的典型鄉村治理模式進行介紹和比較,總結了東亞鄉村治理模式、西歐鄉村治理模式、北美鄉村治理模式等發達國家鄉村治理的成功經驗,提出了我國當前需要建構“有限政府、農民主體、依托農協、全社會參與”的多中心的鄉村治理模式。[注]沈費偉、劉祖云:《發達國家鄉村治理的典型模式與經驗借鑒》,《農業經濟問題》2016年第9期。沈費偉等對日本、德國、荷蘭、加拿大等國政府頒布和實施支持鄉村復興的法律法規和政策案例分析,提出了鄉村復興的實現需要四個條件:村民主體性確立是鄉村復興實現的前提;政府積極支持是鄉村復興實現的關鍵;相關法律制度完善是鄉村復興實現的保障;農民協會等第三方組織作用發揮是鄉村復興實現的要件。[注]沈費偉、劉祖云:《海外“鄉村復興”研究——脈絡走向與理論反思》,《人文地理》2018年第1期。中國農業銀行三農政策與業務創新部對美國城鄉互惠型鄉村發展模式、德國等值化理念指導下村莊更新模式、日本“一村一品”造村運動模式、韓國自主協同新村運動模式的分析,總結了其成功的共同點,除了政府要強化頂層設計、加強基礎設施建設、注重鄉村規劃引導等政策保障激勵等,還要培育多層次市場主體、培育新型職業農民、推動城鄉工農融合等[注]中國農業銀行三農政策與業務創新部課題組:《發達國家推動鄉村發展的經驗借鑒》,《宏觀經濟管理》2018年第9期。。王敬堯等對日本借助田園綜合體建設優化國家治理結構、重新理順國家與社會關系,以及尋求多元共治格局平衡點的分析,提出了我國鄉村振興應借鑒之處,尤其提出在鄉村治理優化中要鄉村自治、組織保障和農民培育[注]王敬堯、段雪珊:《鄉村振興:日本田園綜合體建設理論考察》,《江漢論壇》2018年第5期。。相陽對德國鄉村聚落景觀發展特征、發展階段和發展經驗的分析,提出了中國鄉村建設過程中應注重政府的科學規劃和健全法制等,特別還要堅持以人為本和鼓勵居民參與等,實現政府和居民的角色并重[注]相陽:《德國鄉村聚落景觀發展經驗及啟示》,《世界農業》2018年第2期。。

五、國外鄉村振興的優勢治理經驗模態

上文歸納了對國外鄉村振興已有研究中的優勢治理路徑,以下將呈現國外鄉村振興已有實踐中的優勢治理經驗。國外鄉村振興中的優勢治理,涉及多元參與要素的排列組合和優勢互補,但歸結起來,最為重要的經驗仍是政府(及其伙伴機構)和農民(及其相關組織)的有效銜接和優勢互補,主要表現為政府主導和農民主體的優勢治理。

(一)政府主導:十國鄉村建設中政府角色

通過對十個國家鄉村振興中優勢治理的研究發現,其共同點是政府既不越俎代庖,也不擠壓農民空間,角色定位較為清晰,與農民有效銜接發揮其政策法規和服務投入主導優勢。

1.政策法規主導

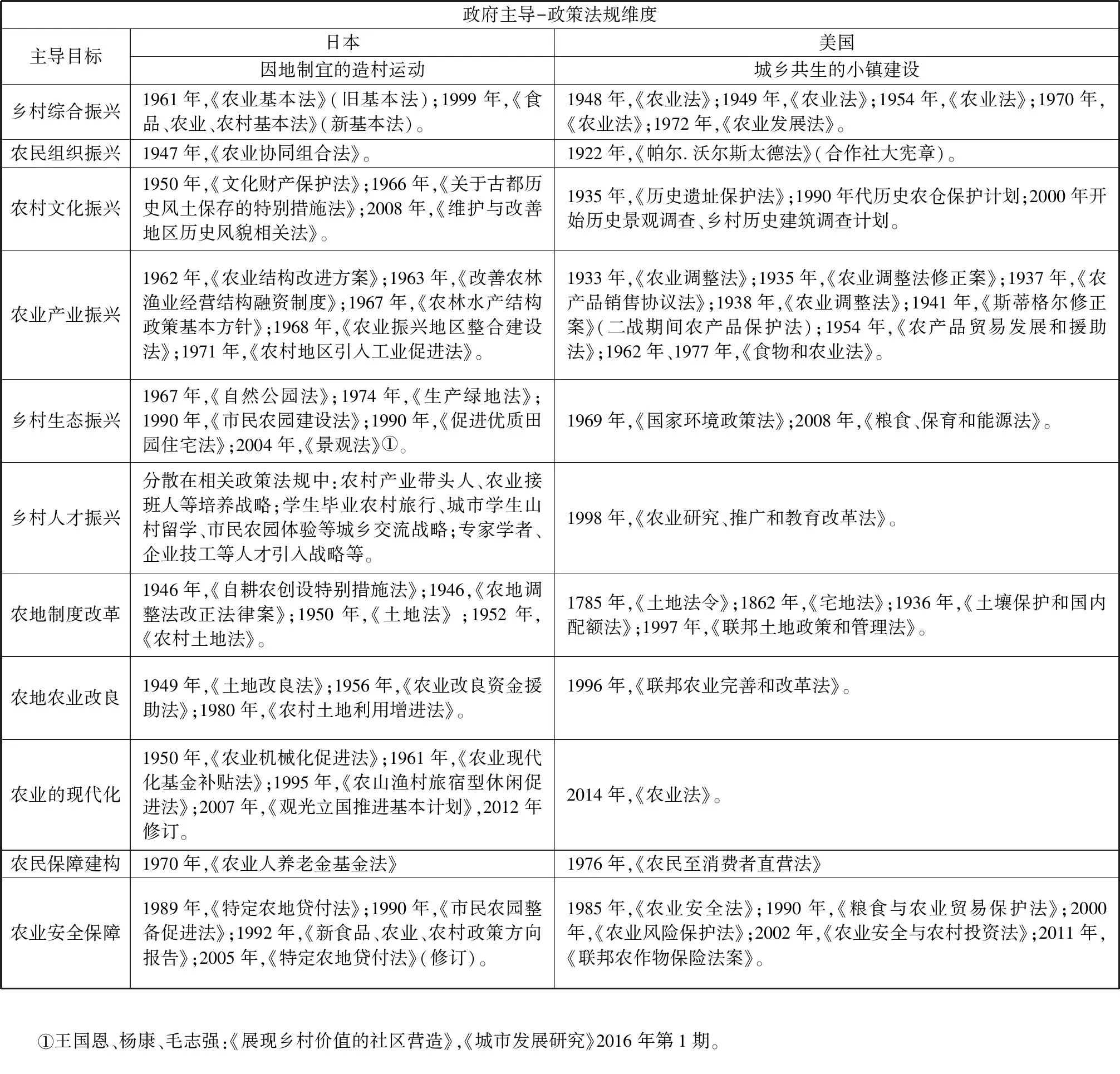

鄉村振興中政府政策法規的主導優勢以日本和美國最為典型,在鄉村綜合振興、農民組織振興、農村文化振興、農業產業振興、鄉村生態振興、鄉村人才振興、農地制度改革、農地農業改良、農業的現代化、農民保障建構、農業安全保障等方面都體現地較充分(見表1)。

表1 日本與美國鄉村振興中政府在政策法規方面的主導優勢

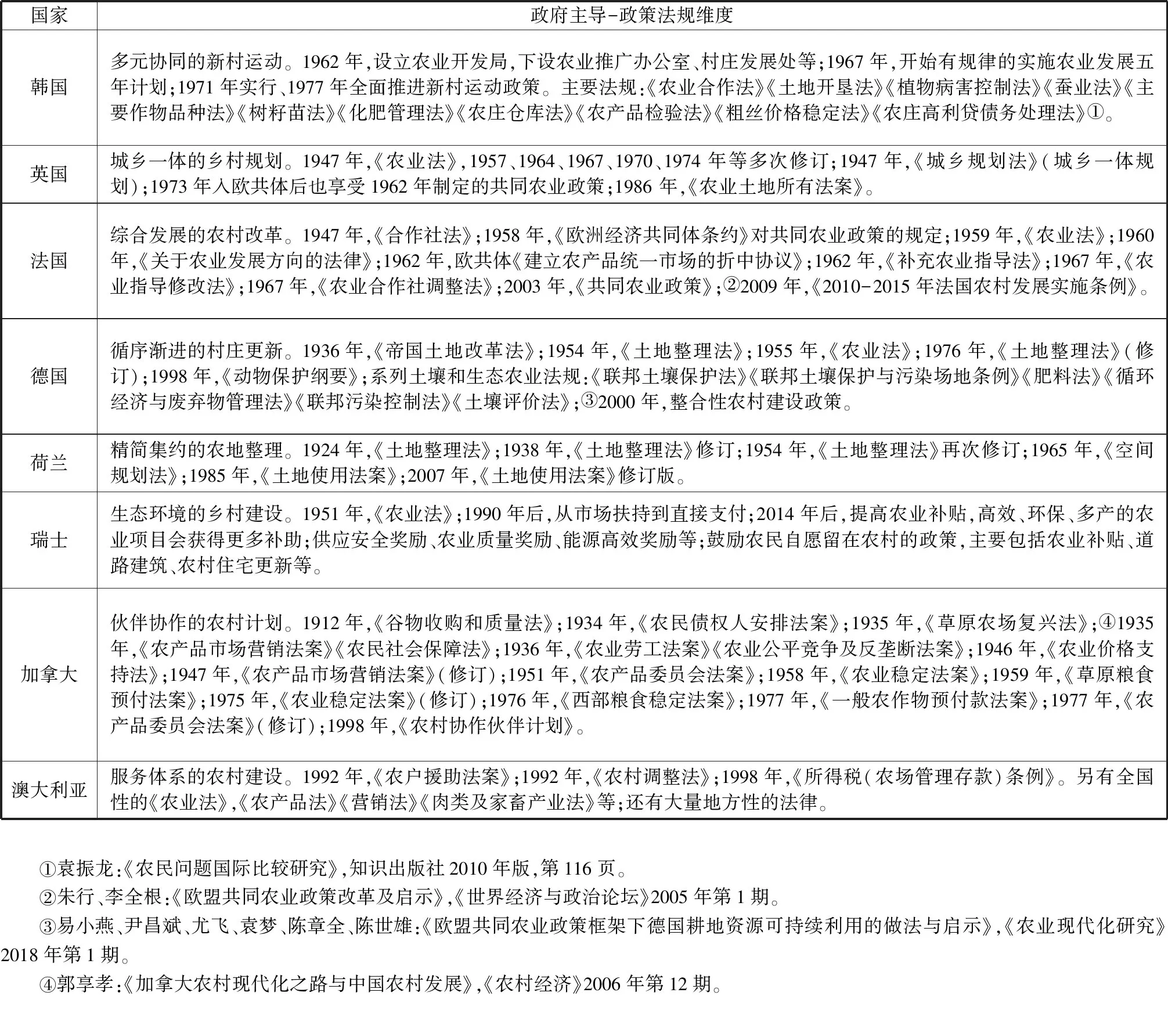

此外,韓國、英國、法國、德國、荷蘭、瑞士、加拿大、澳大利亞等國的鄉村振興中,也充分體現了優勢治理中的政府政策法規主導優勢(見表2)。

表2 其他八國鄉村振興中政府在政策法規方面的主導優勢

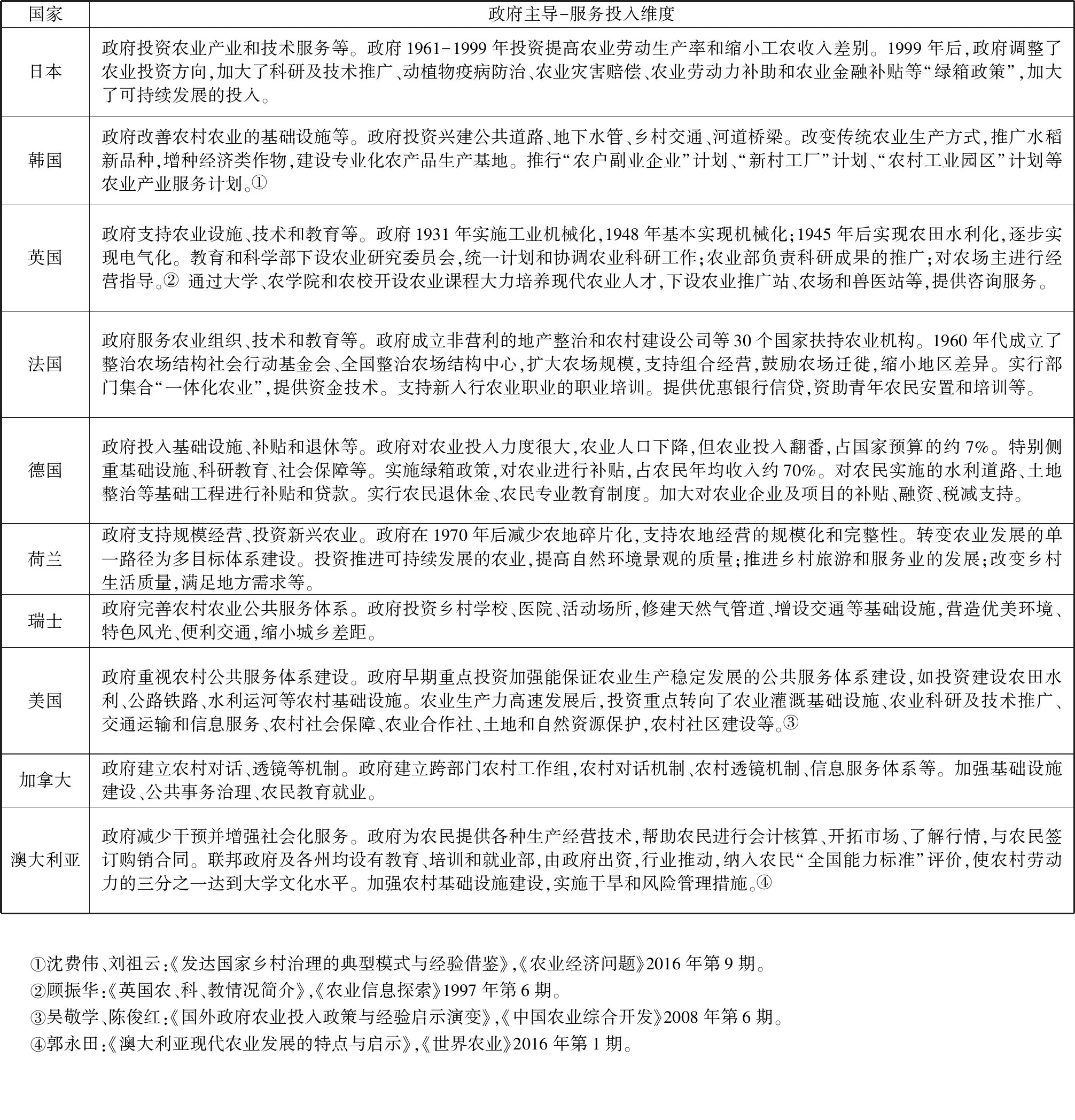

2.服務投入主導

發達國家鄉村振興的優勢治理中,政府角色除了政策法規主導外,還體現在服務投入主導上,十個發達國家各有側重(見表3)。

表3 十國鄉村振興中政府在服務投入方面的主導優勢

(二)農民主體:十國鄉村建設中農民角色

十個樣本國家鄉村振興中優勢治理的農民角色,主要體現為合作生產主體、自我治理主體的優勢。

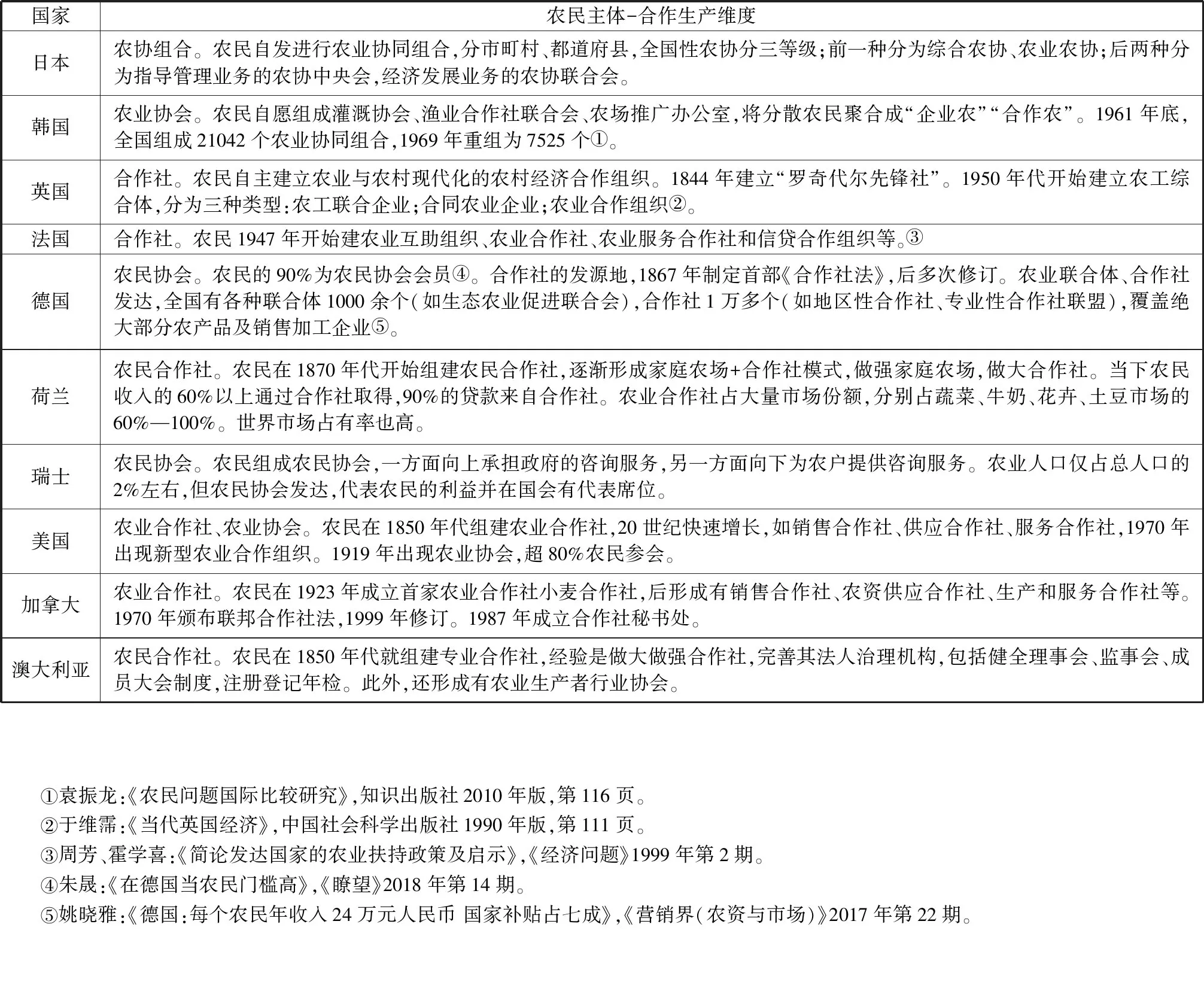

1.合作生產主體

十個發達國家鄉村振興中農民的合作生產主體優勢,主要表現在農民自主的形成、組建和參與農業合作社(協會)、農民合作社(協會),以及各種農業或農民協同組合,充分發揮農業和農村生產的主動性和優勢力(見表4)。

表4 十國鄉村振興中農民在合作生產方面的主體優勢

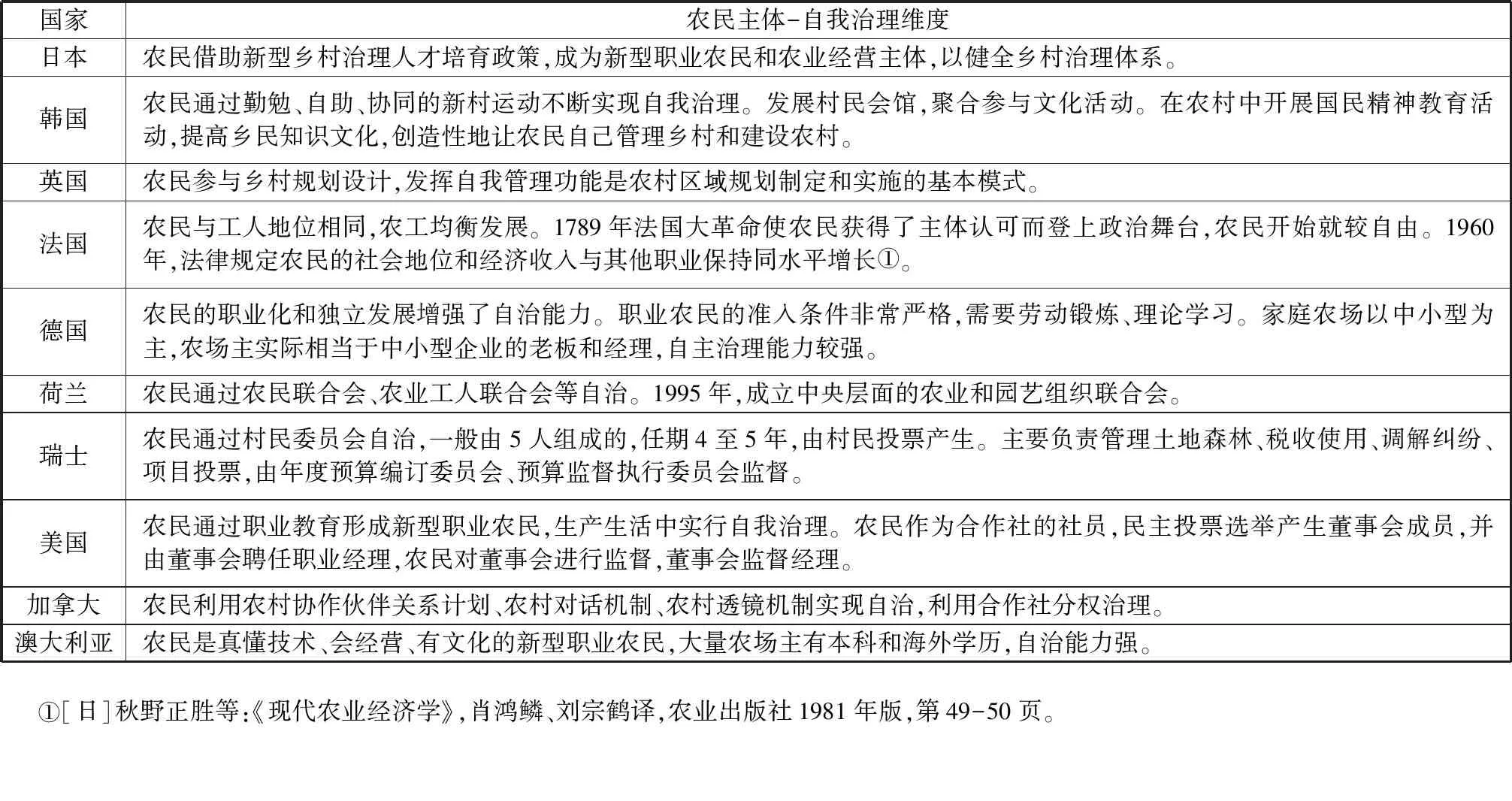

2.自我治理主體

十個發達國家鄉村振興中農民的自我治理主體優勢,主要表現在農民借助政策將自身培育成新型職業農民,通過組織使自身嵌入進自治體系,利用平臺讓自身加入對話機制等途徑,增強自我治理能力,充分發揮農業和農村治理的主動性和優勢力(見表5)。

表5 十國鄉村振興中農民在自我治理方面的主體優勢

六、基本結論

鄉村振興是發達國家普遍要經歷的過程,其作為一個復雜的系統工程也是一個整體性治理過程。學界雖然分別形成了優勢和治理的概念譜系及相關理論,但沒有形成基于實踐總結出來的二者融合的優勢治理概念及其理論框架。優勢治理的概念建構,不僅較好地解構了已有對發達國家鄉村振興研究的理論總結,也較好地闡釋了發達國家鄉村振興的實踐經驗,更符合當下我國實施鄉村振興戰略和規劃的本土實際,具有重要的理論和實踐價值。

第一,鄉村振興的戰略實施是一個治理過程,不是政府治理、市場治理、社會治理的簡單相加,也不是簡單的鄉村治理、城市治理、統籌治理的區域疊加,而是一個整體的組合治理過程。涉及五位一體、不同層級、不同主體的全方位治理過程,這個組合治理過程是一種基于優勢視角優化了的協同治理過程,是優勢治理的過程。

第二,鄉村振興的優勢治理,需要在共治共建共享理念統領下發揮各參與要素的優勢,進行有效組合,在相關建設領域或事項中,誰有優勢就由誰占位補位,其他要素協同參與。除了本文側重分析和特別強調的政府主導、農民主體外,還要和社會參與、市場運作、法治保障等一起形成有效銜接和良性互動的共治格局。

第三,從國際經驗看,鄉村振興的優勢治理務必要加強政府在法律法規、服務支持上的主導作用,更要放手農民在生產合作、自主治理上的空間,讓農民成為治理主體。特別要加強農業農村的法律制定,而不僅僅是政策出臺;法律的制定也是多方面的,從支持農業到支撐農民等;要特別引導農民合作,而不僅僅是形合神散。

第四,各參與要素的優勢是一個動態的過程,不僅體現在時間軸上,也體現在空間軸上,具體問題要具體分析,現實情況要現實辨別。中西有別,國內有異,在不同的區域、不同的場合、不同的時間,優勢治理的組合方式也會不一樣,要在優勢治理理念下選擇最優的組合,全要素參與,全流程嵌入,形成合力善治。