剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠的護理配合分析

付裕彬

【摘 要】 目的:探討并分析剖宮產術后發生子宮下段切口早期妊娠的護理配合方法。方法:將本院于2018年1月至2018年9月收治的76例剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠患者以護理方案的差別進行分組,分為觀察組(38例,護理配合組)和對照組(38例,常規護理組)兩組,對兩組患者的住院時間及患者護理滿意度評分進行統計分析,由此進行護理方案的效果評價。結果:在住院時間比較上,觀察組更短;在患者護理滿意度評分比較方面,觀察組更高,對比差異有統計學意義(P<0.05)。結論:在剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠患者的護理中應用護理配合,縮短了患者住院時間,提高了護理質量。

【關鍵詞】 早期妊娠;子宮下段切口;護理

懷孕是女性在生理年齡內完成的一項重大舉措,生產后不僅完成了個人角色的轉變,還豐富了家庭結構,有利于親人間的情感維持,還促進了個人成熟與完整。剖宮產是分娩方式的一種,剖宮產術后發生子宮下段切口妊娠是再次妊娠時受精卵著床于既往的手術切口位置,在受精卵分化、發育的過程中不斷的從切口處汲取營養形成胎盤,極有可能引起切口瘢痕處血管破裂,引發大出血或子宮破裂,造成生命威脅。剖宮產術后子宮下段切口妊娠臨床上少見,但隨著分娩方式的改變,剖宮產率一直呈上升趨勢,隨之子宮下段切口妊娠的發生率也在提升[1]。為探討剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠患者在治療時的護理配合的有效性,以2018年1月至2018年9月本院76例剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠患者為研究對象,以分組形式進行效果評價,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

在2018年1月至2018年9月來本院求診的剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠患者中抽取38例為觀察組,為避免沾染效應,對照組患者選自于2016年9月至2017年8月。觀察組38例,年齡26~36歲,平均(29.52±6.33)歲;停經天數為35~60d,平均(46.22±8.07)d;剖宮產次數中,1次剖宮產史28例,2次剖宮產史10例;剖宮產距離患病時間為1~7年,平均(3.68±2.55)年。對照組38例,年齡27~39歲,平均(30.04±7.34)歲;停經天數為39~70d,平均(50.07±7.64)d;剖宮產次數中,1次剖宮產史26例,2次剖宮產史12例;剖宮產距離患病時間為2~9年,平均(5.31±2.97)年。兩組患者年齡、停經天數、剖宮產次數等一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),可比較。

入選標準:1)均有剖宮產經歷;2)主訴為停經或不規則陰道出血;3)實驗室檢查人絨毛膜促性腺激素(HCG)為陽性。排除標準:1)異位妊娠或習慣性流產引起的子宮出血;2)已經發生子宮破裂或大出血者;3)心功能不全、肝腎功能不全者。

1.2 方法

76例患者入組后均給予對癥治療,并進行清宮術。對照組患者給予婦產科常規護理,包括病情觀察、飲食指導、清宮術后護理等。

觀察組患者在常規護理基礎上給予護理配合,結合疾病特點制定規范的臨床護理路徑依次展開護理。1)心理干預:因子宮切口妊娠比較少見,患者及其家屬認知度較低,患者入院后,以宣傳單、宣傳欄、動畫、講座等形式進行疾病相關知識的宣教,提高患者的心理順應性;再次妊娠及妊娠無效等均會引起患者復雜的情緒波動,指導患者家屬給予安慰,同時護理人員結合患者年齡、生育需求等針對性的開導患者,消除患者對于手術的恐懼及妊娠失敗的失落,提高患者的治療能動性[2]。2)術前用藥護理:為減少術中出血,一般在清宮術前會常規使用甲氨蝶呤(MTX),用藥前告知常見的不良反應及自我改善措施[3],提高患者的心理接受范圍,增加自我效能感。3)清宮術的護理:在術中注意監測患者生命體征的變化,注意患者主訴,配合醫生進行操作;術后定時觀察患者陰道出血量及會陰分泌物,做好會陰護理,指導患者注意會陰衛生。4)飲食結構及生活模式的調整:告知合理的飲食習慣、生活習慣的重要性,指導患者在術后應以流質、半流質飲食為主,日常生活中避免暴飲暴食;科學的分配工作、休息、運動時間,采取多種途徑緩解心理壓力,每周保持有效的運動強度,提高身體素質;避免熬夜,注意休息;對于育齡期內無生育要求的患者,進行有效避孕方式的告知。

1.3 觀察指標

觀察兩組患者住院時間和患者護理滿意度評分。護理滿意度以本院自制的滿意度調查表進行評估。

1.4 統計學處理

采用SPSS 20.0軟件統計分析,住院時間及滿意度評分等計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

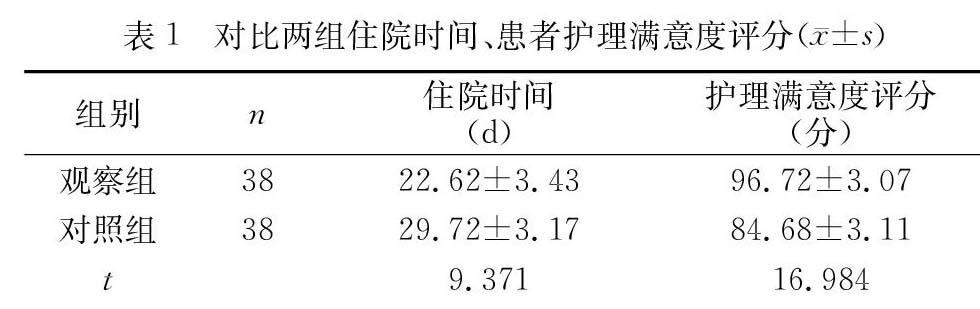

觀察組患者住院時間較對照組少,滿意度評分較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

分娩對于女性來說是威脅生命安全的過程,對于產程遲滯、骨盆狹窄、胎位不正、多胞胎、胎兒過大、母體不適合順產等,剖宮產極大程度上保證了母嬰安全;但是因剖宮產術后子宮存在切口,為避免再次妊娠導致手術切口裂開出血,兩年后才能再次妊娠。子宮下段切口早期妊娠的發病機制不明,從理論上分析可能是由于受精卵運行過快,或者各種宮內手術操作不當導致的子宮內膜損傷,或者在受精卵著床時滋養細胞直接經缺損的底蛻膜侵入子宮肌層并不斷分化生長等有關;患者發生子宮下段切口早期妊娠后,仍然有正常的妊娠表現,如停經、子宮增大、血HCG陽性增高等;在彩超檢查下可發現子宮內孕囊或胎盤組織位置低于正常人群平均水平且恰好位于子宮下段的既往剖宮產手術切口瘢痕處[4-5]。在清宮術治療中,主要以宮腔鏡下進行孕囊剝離并有效止血為主要過程,有效的圍手術期護理配合對患者的恢復有關鍵性作用。

常規的子宮下段切口早期妊娠護理,是針對患者疾病進行專業照顧及護理,很大部分上忽略了患者的心理動態及情感需求。有效的護理配合不僅是治療時的護理參與,還包括了患者的心理干預、日常生活結構的干預等。以疾病的發展及治療特點,建立相關的護理路徑,再結合患者的具體病情及心理動態、生育需求等制定合理的護理方案;以專業的護理手段及有效的溝通技巧了解患者的心理變化并加以開導排解,協助患者以積極的態度面對疾病,提高依從性;術前用藥指導提高了患者耐受度,有利于不適癥狀的緩解;飲食結構、睡眠、運動等相關指導,利于患者術后恢復,本研究表1數據顯示,患者的住院時間明顯縮短(P<0.05),從而減少患者的經濟壓力,且對于有妊娠需求的患者提高了妊娠概率,最終提高了患者的護理服務滿意度(P<0.05)。

綜上,剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠患者的護理中采取有效的護理配合能提高治療效果,縮短住院時間。

參考文獻:

[1] 王莉.剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠的護理[J].中國傷殘醫學,2016,24(06):155-156.

[2] 倪天芳.剖宮產術后子宮下段切口早期妊娠的護理方法及效果觀察[J].醫學信息,2017,30(07):165-166.

[3] 種海艷,鄭銀娟.360°無縫隙護理模式在瘢痕子宮早期妊娠后介入治療圍術期的應用[J].臨床醫學研究與實踐,2018,03(25):177-178.

[4] 楊敏,李曉琴,楊艷紅,等.經陰道彩色多普勒超聲檢測滋養細胞血流信號對剖宮產子宮瘢痕早期妊娠的診斷價值[J].實用臨床醫藥雜志,2017,21(03):199-200.

[5] 程小杰,陳麗,肖麗,等.剖宮產術后子宮瘢痕早期妊娠的MRI表現及病理對照[J].實用放射學雜志,2015,31(01):102-105.