對0~3歲社區系統保健小兒貧血狀況的分析

崔梅

【摘 要】 目的:探究0~3歲社區系統保健小兒貧血狀況。方法:從本社區2018年1月至2018年12月接收的患兒中,隨機抽取72例,按年齡分為3組。結果:A組存在貧血狀況18例,占75.00%;B組存在貧血狀況19例,占79.17%;同時,A組、B組患兒存在輕度、中度、重度貧血比例,與C組對比,差異均較大。結論:0~3歲社區系統保健小兒貧血狀況分析發現,小兒在0~2歲階段易發生貧血問題,幼兒家長應結合專業病理知識,做好小兒階段性貧血的預防工作。

【關鍵詞】 0~3歲幼兒;社區保健;小兒貧血

小兒貧血屬常見幼兒營養缺乏類疾病,對幼兒心功能、腦組織正常發育等方面均有一定的影響。研究表明:加強對小兒貧血的臨床預防工作,在規避小兒貧血所誘發的隱性疾病層面成效顯著。由此,本文作者從本社區2018年1月至2018年12月接收的患兒中,隨機抽取72例,探究0~3歲社區系統保健小兒貧血狀況。

1 資料與方法

1.1 一般資料

從本社區2018年1月至2018年12月接收的患兒中,隨機抽取72例,按年齡分為A~C組,每組24例。A組患兒資料:男12例,女12例;年齡為0~1歲(包含1歲),平均年齡(0.59±0.01)歲。B組患兒資料:男11例,女13例;年齡為1~2歲(包含2歲),平均年齡(1.50±0.02)歲。C組患兒資料:男13例,女11例;年齡為2~3歲(包含3歲),平均年齡(2.51±0.01)歲。所有患兒均不存在先天性心臟病等情況,且除年齡外其他差異不顯著(P>0.05),可比較。

1.2 方法

所有患者均按常規采血流程進行血液檢驗,操作步驟為:1)2018年1月進行第一次常規采血,分析血紅蛋白、血小板數量。2)此后,每間隔3個月進行一次采血檢查,記錄采血數據,共進行3次。

1.3 觀察指標

觀察患兒血液檢驗結果。本社區醫院按照《現代醫學嬰幼兒貧血指標》進行評定,評定標準:出生≤10d,血紅蛋白<145g/L,10d~36個月,血紅蛋白<110g/L。

觀察患兒貧血等級結果。貧血等級:輕度貧血:10d~36個月,血紅蛋白(90~109)g/L(包含90g/L);中度貧血:10d~36個月,血紅蛋白(60~90)g/L(包含60g/L);重度貧血:10d~36個月,血紅蛋白(30~60)g/L(包含30g/L)。

1.4 統計學方法

本次以SPSS 21.0軟件統計結果為主,以t表示計量結果,%表示計數結果。當P<0.05,說明差異有統計學意義。

2 結果

2.1 患兒貧血狀況檢出結果

3組患兒貧血檢出率分別為:A組存在貧血狀況18例,占75.00%;B組存在貧血狀況19例,占79.17%;C組存在貧血狀況7例,占29.17%。其中C組與A、B兩組對比差異較大,且P<0.05,有統計學意義。

2.2 患兒貧血等級檢出結果

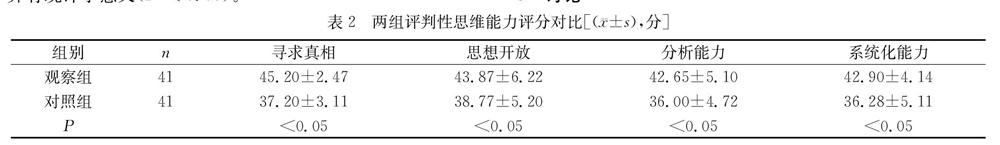

A組、B組患兒存在輕度、中度、重度貧血比例對比差異不大,C組與A組、B組數據對比差異明顯,且P<0.05,說明存在統計學意義。詳見表1。

3 討論

3.1 小兒貧血誘發因素及社區檢驗結果討論

小兒貧血是指小兒外周血血紅蛋白量、紅細胞數量,均低于機體正常循環需要的狀況,臨床表現為皮膚蒼白、疲乏無力、易煩躁/哭鬧、精神不振等,對幼兒身體各項機能的發育均會造成直接影響[1]。

一般來說,按貧血的因素不同可分為:失血性貧血、溶血性貧血以及紅細胞生成不足貧血3類[2]。失血性貧血,多是由小兒體內存在潰瘍病,腸息肉等慢性病所誘發的貧血;溶血性貧血,多是由于機體體內紅細胞中酶成分缺失,血紅蛋白受破壞所造成的貧血[3]。而紅細胞生成不足貧血,多是由機體內缺乏造血物質(如鐵等),或骨髓抑制性造血等狀況所引起[4]。本社區醫院針對0~3歲幼兒貧血情況分析時,著重對身體不存在重大疾病的幼兒進行貧血情況分析,研究期間每間隔3個月就進行一次血液檢驗,3次檢驗結果顯示:A組存在貧血狀況18例,占75.00%;B組存在貧血狀況19例,占79.17%;C組存在貧血狀況7例,占29.17%。同時,進一步對幼兒的貧血情況進行更加確切的分析,結果表明:0~1歲患兒、1~2歲患兒輕度、中度、重度貧血人數,均與2~3歲相比差異較大。

3.2 0~3歲社區系統保健小兒貧血方法討論

結合以上結果來看:幼兒在非重大疾病因素影響下,在0~3歲階段出現貧血狀況的可能性較高,且中度貧血、重度貧血所占比例相對較大。為有效規避0~3歲幼兒成長過程中出現貧血問題,需開展的預防策略如下:

1)幼兒家長應提高對幼兒階段性貧血問題的關注。家長可通過網絡、多媒體等醫學百科,了解幼兒貧血問題[5]。同時,社區衛生院的醫護人員也應結合專業的病理知識,為患兒家長開展健康知識宣教,及時解答幼兒家長心中的疑惑,幫助幼兒家長正視幼兒貧血問題,減少焦慮、緊張心理。

2)社區衛生院的醫護人員可指導患兒家長通過飲食調節,日常營養補充等方法,緩解幼兒貧血癥狀。如,多食用含有維生素的食物。同時,本院研究結果發現:0~2歲階段的幼兒,出現缺血狀況的可能性要遠遠高于2~3歲的幼兒。由此,幼兒家長應尤為注意對0~2歲階段的幼兒補血。包括:保障幼兒母乳中營養,適當在幼兒餐食中添加蔬菜、蛋黃等物質,逐步進行幼兒提供造血營養補充。

3)本院研究發現:0~1歲幼兒輕度貧血占41.67%,中度貧血占29.17%,重度貧血占4.17%。1~2歲幼兒輕度貧血占37.50%,中度貧血占37.50%,重度貧血占4.17%。即,幼兒出現輕度、中度貧血的比例較高,這些幼兒多是由于出生后身體血液供應速率緩慢所造成的。為此,幼兒家長在為患兒進行血液補充時,應盡量以常規的飲食、個人生活習慣調節、以及做好消化系統疾病預防工作進行補血、預防貧血等狀況,切勿直接盲目性進行補血。

綜上所述,0~3歲社區系統保健小兒貧血狀況分析發現,小兒在0~2歲階段易發生貧血問題,幼兒家長應結合專業病理知識,做好小兒階段性貧血的預防工作。

參考文獻:

[1] 張志琴.社區小兒貧血狀況進行調查研究[J].臨床合理用藥雜志,2011,04(36):44.

[2] 李衛寧,林麗娟,吳方貴.對0~3歲社區系統保健小兒貧血狀況的分析[J].社區醫學雜志,2006,(01):5-6.

[3] 尹華英.0~36月系統保健小兒貧血狀況的分析[J].護士進修雜志,2000,(10):750-751.

[4] 姜躍平.1223名小兒貧血狀況及矯治效果觀察[J].安徽預防醫學雜志,1998,(01):56-57.

[5] 童玉榮.1223名小兒貧血狀況調查及矯治效果觀察[J].九江醫學,1997,(01):54-55.