巴金的第一次文代會(huì)時(shí)光

周立民

上海巴金故居

“我還好,像通常一樣繼續(xù)從事文學(xué)工作”

1949年召開的第一次文代會(huì),對于共和國文藝體制的確立有著奠基和開創(chuàng)作用,對于很多作家來講,那也是他們新時(shí)代、新生活的開始,巴金也不例外。不過,相對于1952年他奔赴朝鮮戰(zhàn)場而言,恐怕文代會(huì)的影響還要小一點(diǎn)。1949年,巴金還有一定的旁觀者的超然感,而1952年,他則必須是融入者、參與者了。

1949年的巴金,不像沈從文那樣,經(jīng)受那么大的精神震蕩,他們的境遇完全不同,巴金幾乎不存在“抉擇”的問題,因?yàn)樗缬羞x擇:他與國民黨政府向來保持距離,與共產(chǎn)黨的新政權(quán)也不存在沖突,用不著跑到海外去,最壞的打算也不過是靠翻譯文學(xué)名著生活。巴金的朋友畢修勺回憶1949年初關(guān)于去不去臺灣征求巴金的意見時(shí),巴金明確表示反對。“我們?nèi)フ野徒穑髟兯囊庖姟T谙硷w路巴金家找到了他,他與朱洗的意見一樣,說共產(chǎn)黨不會(huì)算舊賬;即使算,我也無大罪惡,我做的都是抗戰(zhàn)時(shí)的事,并說將來如有事,他和朱洗可以替我說話。”(畢修勺:《我信仰無政府主義的前前后后》,葛懋春等編:《無政府主義思想資料選》北京大學(xué)出版社1984年5月版,第1038 頁)這番話,可以代表巴金對于共產(chǎn)黨的態(tài)度。

他在給外國友人的信上說:“我還好,像通常一樣繼續(xù)從事文學(xué)工作,想是沒有什么麻煩。我的小說曾經(jīng)賣得很好,但最近市場流通在很壞地緊縮。可是,我能夠依靠翻譯世界名著來維持生活。”(巴金1949年12月31日致Agnes Inglis 信,原信為英文,《佚簡新編》大象出版社2003年11月版,第21 頁)從巴金給國外友人的私人信件中可以看出:巴金一直努力固守以往的生活方式,力爭保持一個(gè)書生的本分。1949年5月底,他平靜地迎來了新的政權(quán),對于“新氣象”還有很多贊賞的話語,他也謹(jǐn)慎地談到了個(gè)人生活,強(qiáng)調(diào)沒有什么改變,依舊做著翻譯和文化工作,對于這一點(diǎn)他似乎很知足。他也談過自己的打算。1949年6月3日在致嘯塵、鐘時(shí)的信中,他說:“我的生活和工作都不會(huì)改變。《六人》快要譯完了。仍將續(xù)譯克氏的《俄法獄中記》。”(巴金1949年6月3日致嘯塵、鐘時(shí)信,《佚簡新編》第78 頁)1949年10月29日致鐘時(shí)信中又說:“我目前生活較前稍苦,但仍能活下去。解放軍入城后,一切比較國民黨時(shí)代都好得多。國民黨政府的腐敗真是天下第一,他們五月中旬?dāng)⊥饲斑€殺了不少的良民。我現(xiàn)在繼續(xù)譯妃格念爾的自傳。什么時(shí)候能印出,還說不定,因現(xiàn)在書的銷路較差,我的書的銷路也少了。”(巴金1949年10月29日致鐘時(shí)信,《佚簡新編》第79 頁)

關(guān)于轉(zhuǎn)折時(shí)期的巴金更為細(xì)微和具體的心態(tài),我在《巴金畫傳》(江西人民出版社2015年5月版)第二部分“等待與希望”一章有具體的描述,在此不再重復(fù)。總之,巴金既拒絕了張道藩等人去臺灣的船票,也拒絕了去解放區(qū)的邀請,他一如既往地在原有生活軌道上,直到新政權(quán)的到來。巴金小心翼翼地與新的時(shí)代磨合,特別是40年代初在桂林不了了之的“巴金研究”、抗戰(zhàn)勝利后在上海的“新傷感主義”等左翼陣營對他的批評,不能不讓他心有余悸,他以謙卑的姿態(tài)參加各種活動(dòng),但是有一點(diǎn)是可以肯定的,新時(shí)代并沒有拒絕他,反而是團(tuán)結(jié)他、接納他。1949年6月5日下午,上海市人民政府在青年會(huì)邀請文化界人士舉行座談會(huì)。有科學(xué)、文化、教育、新聞等各界代表162 人,巴金被邀請與會(huì),并與馮雪峰、章靳以代表文學(xué)界發(fā)言。那次會(huì)議由夏衍主持,陳毅市長、潘漢年副市長、沙千里副秘書長出席,是一次極其隆重的大會(huì)。(《滬人民政府邀文化界座談》,1949年6月11日《人民日報(bào)》)巴金在會(huì)上的地位,能夠看出新政權(quán)對他的禮遇和重視。

不久,他又作為第一次文代會(huì)的代表奔赴北京,這在當(dāng)時(shí),也是一個(gè)光榮的使命。

“我參加像這樣一個(gè)大規(guī)模的集會(huì),這還是第一次”

第一次文代會(huì)的經(jīng)歷,巴金自己的記錄并不多,也并沒有像阿英等人那樣的“文代會(huì)日記”留下來。好在,通過同時(shí)代人的記錄和歷史文獻(xiàn),在眾多代表中,我們還能尋找到巴金的身影。那么,用最小的細(xì)節(jié)呈現(xiàn)歷史時(shí)刻的一個(gè)人的微觀時(shí)光吧。

1949年6月10日,巴金所在的南方代表第二團(tuán)召開會(huì)議,商量參會(huì)的細(xì)節(jié),1949年6月23日香港《文匯報(bào)·文藝周刊》報(bào)道:

本月十日下午七時(shí),夏衍、于伶、周而復(fù)三人代表全國文藝工作者代表大會(huì)籌備委會(huì),假新生活俱樂部,邀請上海當(dāng)然代表(文協(xié)理監(jiān)事)及邀請代表,到馮雪峰、巴金、陳望道、許杰、梅蘭芳、劉開渠、陳白塵、靳以、周小燕、周信芳、熊佛西、鄭君里、唐弢、吳茵、應(yīng)云衛(wèi)、袁水拍、羅蓀、趙丹、佐臨、趙家璧、沈知白、聯(lián)抗、龐熏琴、虞哲光、莫蔚斌、野夫等六十多人。……

根據(jù)大會(huì)擬定的代表產(chǎn)生辦法,第一條即為:“當(dāng)然代表:五大解放區(qū)(華北、東北、華東、西北、中原)文協(xié)的理事及候補(bǔ)理事,中華全國文藝協(xié)會(huì)總會(huì)及各地分會(huì)之正式候補(bǔ)理監(jiān)事為當(dāng)然代表。”(《大會(huì)籌備經(jīng)過》,《中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者第一次代表大會(huì)紀(jì)念文集》[以下簡稱《紀(jì)念文集》]大會(huì)宣傳處編,新華書店1950年3月發(fā)行,第127 頁)巴金自文協(xié)成立起就是理事,屬“當(dāng)然代表”。關(guān)于南方代表二團(tuán)代表的組成和產(chǎn)生,馮雪峰在1968年10月25日《關(guān)于第一次全國文代會(huì)時(shí)上海的代表團(tuán)等》有過一個(gè)說明:

第一次全國文代會(huì)開會(huì)是在49年7月初。上海的代表團(tuán)(當(dāng)時(shí)稱南方代表團(tuán)第二團(tuán))人數(shù)相當(dāng)多,確實(shí)數(shù)目我已記不清楚,可能是七八十人或百人以上;從上海動(dòng)身是在49年6月25日左右。

我?guī)ш?duì)是在代表團(tuán)動(dòng)身的前一天,由上海軍管會(huì)指定的(副團(tuán)長是陳白塵);代表產(chǎn)生的事情我沒有參與,因此怎樣產(chǎn)生的具體經(jīng)過我不了解。但夏衍是當(dāng)時(shí)上海軍管會(huì)中文教方面的主要負(fù)責(zé)人;當(dāng)時(shí)參加第一次文代會(huì)的上海代表人選,大概是由夏衍提出和北京籌備會(huì)(周揚(yáng)負(fù)責(zé)的)聯(lián)系后決定的。

當(dāng)時(shí)參加的代表相當(dāng)廣泛,凡有過著作、多少有點(diǎn)進(jìn)步傾向和多少帶有代表性的文藝工作者,大多數(shù)都在代表之內(nèi)了(如在文學(xué)方面,我記得張慧劍、姚蓬子都是代表;陳子展好像也是代表,——我已記得不確實(shí)。電影、戲劇方面的代表還更廣泛,占的人數(shù)也更多)。

按照后來的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,南方代表二團(tuán)共有181 人,是各代表團(tuán)中最大的一個(gè)。其中文學(xué)界代表83 人,音樂界18人,戲曲界58 人,美術(shù)界22 人。(《各代表團(tuán)人數(shù)一覽表》,《紀(jì)念文集》第556 頁)出席預(yù)備會(huì)的60 多人,僅占全團(tuán)人數(shù)的三分之一。這個(gè)團(tuán),團(tuán)長由馮雪峰擔(dān)任,副團(tuán)長是陳白塵、孔羅蓀。巴金、孔羅蓀、沈知白、吳組湘(緗)、倪貽德、陳白塵、陳望道、黃佐臨、馮雪峰、靳以、熊佛西11 人為團(tuán)委,可以視作團(tuán)隊(duì)的核心了。

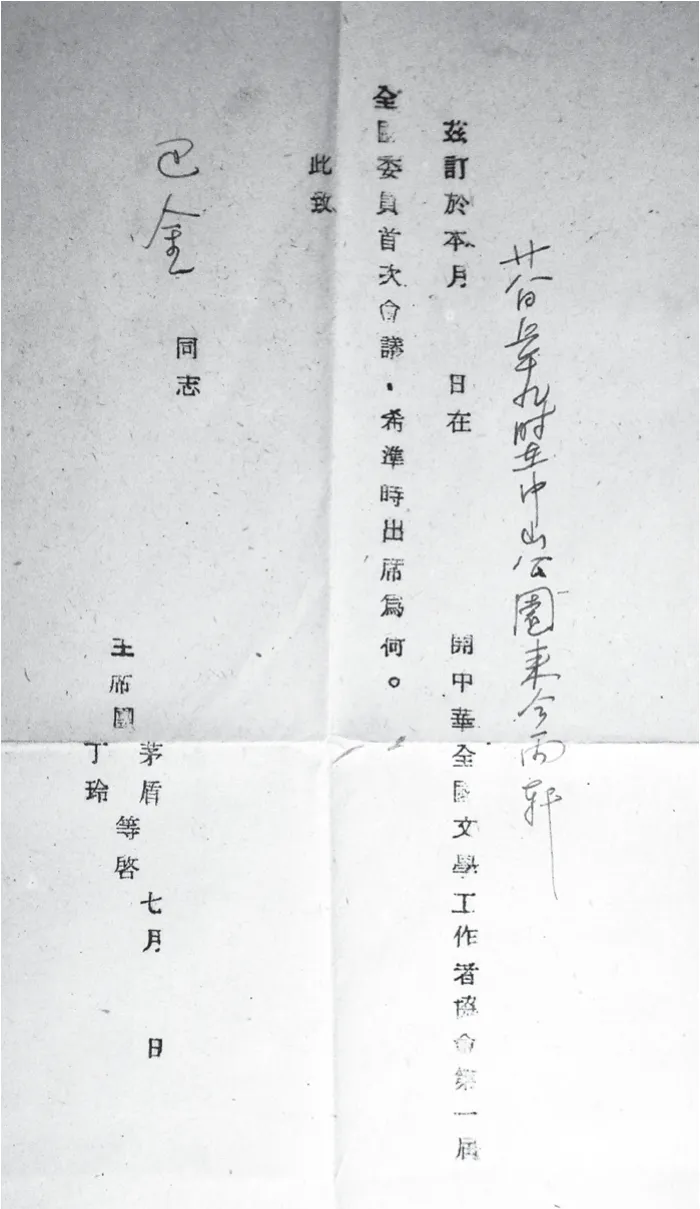

文協(xié)第一屆全委會(huì)會(huì)議通知

就在南方二團(tuán)開會(huì)的6月10日當(dāng)天,巴金給朋友田一文的信中,透露要進(jìn)京出席文代會(huì)的消息:“信收到。你走后我一直忙,《安娜》也有幾十頁待OK。房子問題弄得我頭痛。我實(shí)在無法寫信給你。現(xiàn)在我仍忙,書店仍在排書。我翻譯的一本書《六人》今晚上可以完稿。過兩天要到北平走一趟。許多話等回來再談。我們都好。”(巴金1949年6月10日致田一文,《巴金全集》第22 卷,人民文學(xué)出版社1993年8月版,第273頁)從此信中還可以看出,巴金為文化生活出版社編書、校書,自己在譯書,過的仍然是書生的生活。

代表團(tuán)坐火車去北平,車到南京時(shí),南京市市長劉伯承接見并設(shè)宴招待。劉伯承說:“由于過去諸位與軍事結(jié)合而斗爭,因此才有勝利會(huì)師的今天。毛主席說過,一個(gè)社會(huì)的前進(jìn),有兩個(gè)輪子,一個(gè)就是生產(chǎn)建設(shè),一個(gè)就是思想建設(shè)。今后文藝界朋友,要推動(dòng)思想建設(shè)的工作。”“國民黨二十二年的時(shí)間的統(tǒng)治,雖然用不了二十二年的時(shí)間被肅清,可是要建立新民主主義的思想和文化還有待我們大家的努力。”(我聞:《劉伯承告文藝代表 反動(dòng)派不打也要垮》,1949年6月29日上海《新民報(bào)》晚刊)像這樣,領(lǐng)導(dǎo)接見,處處受到歡迎,并被寄予厚望,在今后的歲月里成為作家和藝術(shù)家漸漸要習(xí)以為常的事情了,這也反映了他們在新中國非同尋常的社會(huì)地位。

到達(dá)北平,他們受到更為熱烈的歡迎,《人民日報(bào)》是這樣報(bào)道的:“出席全國文化大會(huì)的南方第二代表團(tuán),昨(二十六)日下午七時(shí)半由滬抵平。該團(tuán)由正團(tuán)長馮雪峰、副團(tuán)長陳白塵、秘書長姚時(shí)曉率領(lǐng),到代表巴金、陳望道、靳以、唐弢、陳子展、路翎、許杰、吳組緗、羅蓀、陳中凡、方令孺、袁水拍、劉開渠、陳煙橋、龐薰琴、倪貽德、舒模、孫慎、江定仙、沈知白、梅蘭芳、熊佛西、應(yīng)云衛(wèi)、趙丹、沈浮、周信芳、吳蔚云、馮亦代、李健吾、呂君樵等七十七人。文代大會(huì)籌備會(huì)及在平文藝界人士周揚(yáng)、茅盾、丁玲、歐陽予倩、艾青、田漢、馮乃超、洪深、柯仲平、周文、程硯秋、胡風(fēng)、馬思聰、鐘敬文等均前往車站歡迎。全部代表昨晚即下榻留香飯店。”(柏生:《出席全國文代大會(huì) 南方第二代表團(tuán)抵平 周揚(yáng)同志等赴站歡迎》,1949年6月27日《人民日報(bào)》)這則報(bào)道記下了他們抵達(dá)北平的時(shí)間:1949年6月26日下午七時(shí)半;居住地:留香飯店。還有一個(gè)細(xì)節(jié),這趟車到達(dá)的有77 人,不是代表團(tuán)名單上的全部人員。

南方第二代表團(tuán)的抵達(dá),令北平火車站一時(shí)沸騰起來,據(jù)說是因?yàn)榇砝镉忻诽m芳。徐遲回憶:“當(dāng)上海代表團(tuán)乘火車前來北京時(shí),就已顯得盛況空前,整個(gè)北京市都沸騰起來了。前門火車站外人山人海,都來迎接,主要是迎接梅蘭芳。梅先生離開北京多少年了,仍然是北京人心中的‘王子’。上海代表中還有麒麟童、袁雪芬等,多的是名重一時(shí)的人物。文學(xué)家則有巴金、靳以、李健吾、吳組緗。此外還有畫家,音樂家,真叫做‘群賢畢至,少長咸集’,難怪要轟動(dòng)北京市。”(徐遲:《江南小鎮(zhèn)》,作家出版社1993年3月版,第712 頁)阿英在《第一次文代會(huì)日記》中也記下了那天接車的細(xì)節(jié):

一時(shí)半,與周揚(yáng)同志等至車站,接上海代表團(tuán),尚滯天津,未開車。

晚飯后,復(fù)至車站,七時(shí)三刻頃車到,中原代表團(tuán)亦來。在站間閑談許久,即與少其同志漫步歸。

根據(jù)《人民日報(bào)》的報(bào)道,代表團(tuán)抵達(dá)北平的時(shí)間應(yīng)為26日,阿英日記中為什么記成27日,不清楚。不過,胡風(fēng)的日記,是記的26日,很簡單的一句話:“到車站接上海代表團(tuán),一路到留香飯店。”(胡風(fēng)1949年6月26日日記,《胡風(fēng)全集》第10 卷,湖北人民出版社1999年1月版,第82 頁)隨后,胡風(fēng)還與路翎、亦門(阿垅)、馮雪峰“談了一會(huì)”。

正式開會(huì)前的兩三天,是朋友們相互拜訪和歡聚的日子。6月27日上午,巴金和靳以去拜訪先期到達(dá)北平的胡風(fēng)。胡風(fēng)1949年6月27日日記記載:“巴金、靳以來。”(《胡風(fēng)全集》第10 卷,第82 頁)6月28日上午,常任俠到住處來看巴金等人:“晨赴留香飯店訪方令孺、陳子展、梅林、倪貽德、應(yīng)云衛(wèi)、巴金、蕭亦五等。”(常任俠1949年6月28日日記,《春城紀(jì)事》,大象出版社2006年5月版,第49 頁)這一天的中午,還有一次會(huì)面令巴金興奮和激動(dòng),就是跟他的“責(zé)任編輯”葉圣陶的重逢。葉圣陶在日記中記載:“唐弢偕柯靈來訪,唐與文代會(huì)上海代表七十余人同來。既而巴金、辛笛、健吾、家璧四人來,即與云彬、彬然邀之往灶溫小敘。諸友對于上海解放,頗多好感。”(葉圣陶1949年6月28日日記,《葉圣陶日記》,商務(wù)印書館2018年6月版,第1121 頁)這里同時(shí)記下的是這批作家們對于上海解放的態(tài)度。宋云彬的日記特別提到了巴金的“興致”:“唐弢、柯靈來。十一時(shí),巴金、李健吾、趙家璧、王辛笛先后來,同赴灶溫聚餐。巴金興致甚佳,態(tài)度亦好,前傳彼已避臺灣,皆好事者故造蜚語也。”(宋云彬1949年6月28日日記,《宋云彬日記》,中華書局2016年10月版,第188 頁)多年后,巴金曾回憶這次難忘的相聚:“一九四九年初北平解放,葉圣老他們從香港到了北方,當(dāng)時(shí)那邊有人傳說我去了臺灣,他很著急,寫信向黃裳打聽,黃裳讓我看了他的來信。幾個(gè)月后我去北平出席第一次全國文代會(huì),我緊緊握著他的手,我們談得很高興。”(巴金:《我的責(zé)任編輯》,《巴金全集》第16 卷,人民文學(xué)出版社1991年版,第677 頁)

第一次文代會(huì)紀(jì)念章

接下來是繁重的開會(huì)。白天開會(huì),晚上常常是看各種戲劇、音樂和舞蹈演出。6月30日,第一次文代會(huì)預(yù)備會(huì)在中南海懷仁堂召開。7月2日,大會(huì)正式召開。7月3日,郭沫若作總報(bào)告。7月4日,茅盾作國統(tǒng)區(qū)文藝運(yùn)動(dòng)情況的報(bào)告。7月5日,周揚(yáng)作解放區(qū)文藝運(yùn)動(dòng)的報(bào)告。7月6日,周恩來作政治報(bào)告,期間,毛澤東蒞臨會(huì)場講話。之后的幾天,是專題發(fā)言、自由發(fā)言、討論提案等。7月17日,投票選舉中國文聯(lián)全國委員會(huì)。7月19日,公布選舉結(jié)果,舉行大會(huì)閉幕式。7月23日,中華全國文學(xué)工作者協(xié)會(huì)在中法大學(xué)大禮堂舉行成立大會(huì);當(dāng)天下午,文聯(lián)全委會(huì)召開第一次會(huì)議,選出全國文聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)……在各種會(huì)議和機(jī)構(gòu)中,第一次全國文代會(huì)大會(huì)主席團(tuán)成員99 人中,有巴金;中華全國文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)全國委員會(huì)委員87 人中,有巴金;中華全國文學(xué)工作者協(xié)會(huì)全國委員會(huì)委員69 人中,有巴金,同時(shí)21 名常委委員會(huì)委員中有巴金。——相對于后來他榮任副主席、主席等職務(wù),第一次文代會(huì)中,巴金在整個(gè)作家中的位置并不顯赫。

大會(huì)的主要活動(dòng),巴金都參與其中,有兩個(gè)場面令很多人記憶深刻:

1949年7月1日,文代會(huì)的全體代表參加北平市“七一”紀(jì)念大會(huì),“下午文藝代表大會(huì)(代表)赴天壇參加七一共(產(chǎn))黨二十八周年慶祝大會(huì),會(huì)場在先農(nóng)壇運(yùn)動(dòng)場,適遇大雨,渾身淋漓皆濕。毛澤東同志及郭沫若、沈鈞儒等十時(shí)始來。梅蘭芳坐雨中,初猶硬撐,旋走。夜有煙火、秧歌劇等,十二時(shí)半始?xì)w”(常任俠1949年7月1日日記,《春城紀(jì)事》第50 頁)。同一個(gè)大會(huì),胡風(fēng)是這樣記載的:“四時(shí)吃飯后,到中南海齊集,到體育場,參加三萬人的慶祝中共二十八周年的大會(huì)。暴風(fēng)雨來了,全場不動(dòng),暴風(fēng)雨過后慶祝會(huì)開始。中途毛澤東主席來到,全場歡動(dòng)。近十二時(shí)散會(huì)。”(胡風(fēng)1949年7月1日日記,《胡風(fēng)全集》第10 卷,第84 頁)后來,徐遲以詩人的筆調(diào)記下這個(gè)“全場歡動(dòng)”:“到時(shí)候,來了車子,大家乘車去到先農(nóng)壇體育場。我們上了看臺,只見場上紅旗招展,人山人海的,解放軍的許多部隊(duì),列成方陣,席地而坐,坐在一起,坐滿一個(gè)足球場的場地。看臺上是干部居多,起碼也有三五萬人吧。這么大的慶祝大會(huì)我還是第一次參加。但聞歌聲,有如浪濤一樣的,此起彼伏,美妙的歌曲多得怎么唱也唱不盡。”大雨也不曾澆滅人們的熱情,他第一次經(jīng)歷人們喊“毛主席萬歲”:

四點(diǎn),忽然下起一場雨來了。我一看大家都在淋雨,當(dāng)然是不好意思退場的。結(jié)果大家都淋得濕淋淋的。可是人群顯得更加高興,歌聲唱得格外的嘹亮了,這就叫做“天洗兵”。大家在雨下直唱歌,跳舞,一直堅(jiān)待(持)到雨止了為止。當(dāng)夕陽又照耀了全場時(shí),七月的灼熱的陽光,只一會(huì)兒,就把大家的濕潤了的衣服曬得干干凈凈了。

俄爾,夜幕拉上。星光閃爍。強(qiáng)大的燈光照亮了全場。《東方紅》的樂聲奏出來了。歡呼之聲大起。這是說毛主席到來了,中共中央的領(lǐng)導(dǎo)人入場了。慶祝大會(huì)就這樣開始了。

這次我聽到了“毛主席萬歲!萬歲!萬萬歲!”的呼聲。多么令人激動(dòng)的歡呼呵!

但我還不曾跟著喊,從來也沒有喊過“萬歲”,覺得怪別扭的,還喊不出口。

這晚上很美,太美了,令人心醉,恍然如同一夢,是一場美夢,沒有再美的夢了,因?yàn)樗械睦硐氍F(xiàn)在都已實(shí)現(xiàn)。(徐遲:《江南小鎮(zhèn)》第711-712 頁)

7月6日晚上,毛澤東突然出現(xiàn)在文代會(huì)的會(huì)場上,現(xiàn)場掌聲雷動(dòng)。常任俠平靜地?cái)⑹觯骸跋挛缍r(shí)赴懷仁堂開會(huì),周恩來演講六小時(shí)。七時(shí)毛主席亦蒞會(huì),會(huì)場鼓掌時(shí)間極長。”(常任俠1949年7月6日日記,《春城紀(jì)事》第51 頁)胡風(fēng)則記載:“毛主席來,全場歡呼,他講了幾句話。”(胡風(fēng)1949年7月6日日記,《胡風(fēng)全集》第10 卷,第85 頁)宋云彬的回憶更為具體些:“五時(shí)半,周正作報(bào)告,毛澤東忽出現(xiàn)主席臺上,全場歡呼鼓掌再三,約十分鐘始息。”(宋云彬1949年7月6日日記,《宋云彬日記》第191 頁)當(dāng)晚的會(huì)議主席阿英則透露了更多的內(nèi)部消息:“七時(shí)許,毛主席來——先有一電話,謂昨夜未睡,不來——全場歡動(dòng)。前后掌聲,達(dá)半小時(shí)之久。”(阿英1949年7月6日日記,見《第一次文代會(huì)日記》,《阿英文集》第546 頁)

巴金也在這個(gè)人群中,他是怎樣的心情和感受呢?他原本幾乎不出席這樣的社會(huì)活動(dòng),這樣的大會(huì),這樣的場面,這樣的氣氛,一定令他印象深刻。在他所寫的參會(huì)感想中,他在《我是來學(xué)習(xí)的》中寫道:“而且我參加像這樣一個(gè)大規(guī)模的集會(huì),這還是第一次。”他還略帶抒情地表示:“我感到友愛的溫暖。我每次走進(jìn)會(huì)場,總有一種回到老家的感覺。在七百多個(gè)面孔中至少有一半我不曾見過,可是它們對我并不是陌生的。我看到的全是誠懇的、親切的臉。我仿佛就生活在自己的弟兄們中間: 談話,討論,聽報(bào)告,交換經(jīng)驗(yàn),我不感到一點(diǎn)拘束。自由,坦白,沒有絲毫的隔閡,好像七百多個(gè)人都有著同樣的一顆心似的。”

“我是來學(xué)習(xí)的”

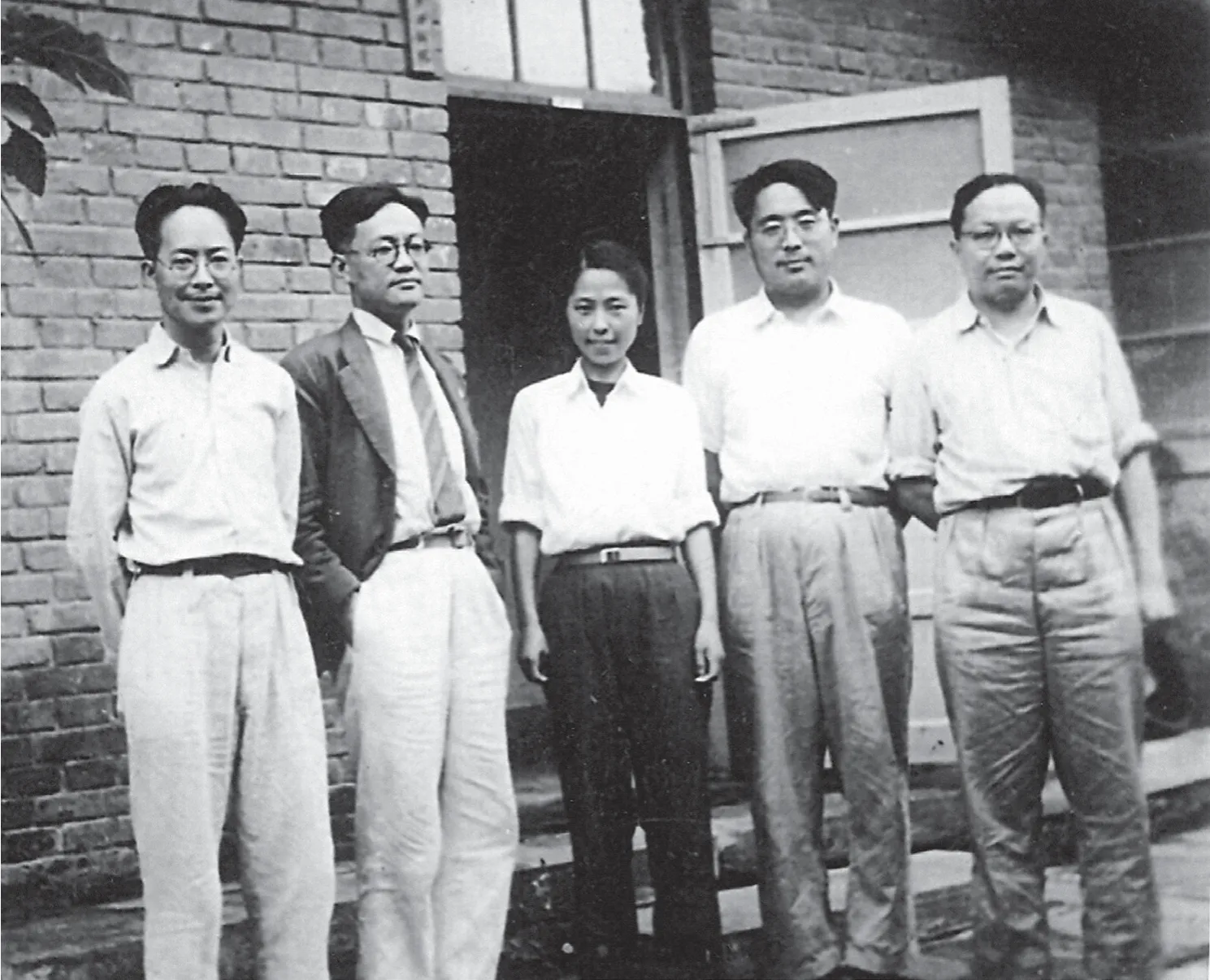

巴金(左一)在第一次文代會(huì)上

大會(huì)的紀(jì)念文集中有一張巴金在會(huì)場的照片,坐在代表中間,他安靜地聽著什么,又像是若有所思。這張照片,頗能表現(xiàn)巴金開會(huì)時(shí)的狀態(tài),在這樣的場合里,他從來都不是活躍分子,相反,表現(xiàn)得有幾分羞怯。1949年7月20日《人民日報(bào)》在《全國文代大會(huì)代表對大會(huì)感想》標(biāo)題下刊出馮雪峰、白楊、梅蘭芳、周信芳、巴金等人的感想。巴金說:“參加這個(gè)大會(huì),我不是來發(fā)言的,我是來學(xué)習(xí)的。而且我參加像這樣一個(gè)大規(guī)模的集會(huì),這還是第一次。在這個(gè)大會(huì)中我的確得到了不少的東西。”(后巴金將此文擬題《我是來學(xué)習(xí)的》收入文集,現(xiàn)收《巴金全集》第14 卷,第3頁)這是17日他寫下的感想。7月23日,中華全國文學(xué)工作者協(xié)會(huì)成立那天,會(huì)上有人點(diǎn)名要他發(fā)言,不善于在大庭廣眾下講話的個(gè)性再次彰顯,他竟然逃會(huì)了。“去年七月二十三日全國文學(xué)工作者協(xié)會(huì)在北京成立的時(shí)候,朋友們要我在大會(huì)上講幾句話,他們叫出了我的名字,但是我逃走了。我不會(huì)講話,站在臺上我講不出一個(gè)字。我有過這樣的經(jīng)驗(yàn)。因此我不愿拿我的缺點(diǎn)折磨別人。那天離開會(huì)場以后,我走在街上,忽然起了抑制不住的感情的波動(dòng),我想寫點(diǎn)東西,我想寫一封信,我心里有許多話,需要找一個(gè)機(jī)會(huì)痛快地傾吐出來。”(巴金:《一封未寄的信》,《巴金全集》第14 卷,第9 頁)半年后,他才以公開信的形式作了“發(fā)言”。

這兩篇感想,是他留下的關(guān)于這次會(huì)的正式文字,雖然都是帶有表態(tài)性質(zhì)的,但是能夠看出巴金態(tài)度的謙恭和情感的真實(shí)。在《我是來學(xué)習(xí)的》中,他談了三點(diǎn)感想,一是“我看見人怎樣把藝術(shù)跟生活揉在一塊兒,把文字和血汗調(diào)在一塊兒,創(chuàng)造出一些美麗、健康而且有力量的作品……”;二是“現(xiàn)在我卻發(fā)見確實(shí)有不少的人,他們不僅用筆,并且用行動(dòng),用血,用生命完成他們的作品”;三是在這樣的會(huì)場中,“我感到友愛的溫暖”(巴金:《我是來學(xué)習(xí)的》,《巴金全集》第14 卷,第3 頁)。在《一封未寄的信》中,他一再表達(dá)的是“羞愧”:“我們同是文藝工作者,可是我寫的書僅僅在一些大城市中間銷售,你們卻把文藝帶到了山溝和農(nóng)村,讓無數(shù)從前一直被冷落、受虐待的人都受到它的光輝,得到它的溫暖。”他一再表明:“因?yàn)橛心銈冞@樣的文藝工作者活在新中國的土地上,我才覺得做一個(gè)文藝工作者是一樁值得驕傲的事情。”(巴金:《一封未寄的信》,《巴金全集》第14 卷,第11、14 頁)

多年后,巴金曾對友人說過這樣的話:

朋友中間,也有議論,建議我去臺灣的。我也沒有去。

一九四九年后,既然這是為人民擁護(hù)的政權(quán),我就向人民投降,接受改造。我希望能改造自己成為人民所需要的。但是不熟悉工農(nóng)兵生活就寫不好小說。

參加政協(xié),是第一次參政。我先是推辭。我推薦陳望道。后來陳望道是特邀代表。我也不知自己怎么被選上了。我給陳蘊(yùn)珍信中說,“天天開會(huì)”,是因?yàn)樾睦镏保胗浿鴮懽鳌#?993年10月15日與陳丹晨談話,見陳丹晨:《靈隱長談》,收《明我長相憶》,生活書店出版有限公司2017年1月版,第190 頁)

“向人民投降”,向群眾學(xué)習(xí),這是巴金的真實(shí)心態(tài)。不僅僅是巴金,這也是一代知識分子的共同心態(tài)。很多皮相的研究者,僅僅抓住巴金“我是來學(xué)習(xí)的”這樣的題目,便大加發(fā)揮,好像巴金比別人更“積極”,其實(shí),在那樣的時(shí)代巨浪中,大家的心情常常是一致的,僅僅看一看與這篇感想同時(shí)刊出的其他幾位作家、藝術(shù)家的感想,我們就清楚,他們的共同性:

白楊:

在這樣的一心一德的群眾場面里,我只覺得個(gè)人是太渺小了,除了把自己的菲薄力量全部貢獻(xiàn)出來,不可能再有別的想法了。

梅蘭芳:

我今后要根據(jù)我這次學(xué)習(xí)所得,很虛心地,跟著毛主席的思想腳踏實(shí)地向前邁進(jìn),以達(dá)到為人民服務(wù)的目的。

周信芳:

這次來參加空前未有的文代大會(huì),是預(yù)備習(xí)學(xué)為人民服務(wù)。……雖然這一個(gè)月內(nèi)看的、聽的、學(xué)了許多,總覺還是不夠。我們自然應(yīng)該努力多多的學(xué)習(xí),使舊劇和時(shí)代合流。

駱賓基:

這個(gè)大會(huì)現(xiàn)在是在毛澤東的光輝旗幟的照耀之下,豎起來一個(gè)霞光萬道的指示牌,那就是——到工農(nóng)兵的隊(duì)伍里去。

古元:

過去,作家們和藝術(shù)家們的作品真正到了群眾中去的還不多,群眾文藝運(yùn)動(dòng)開展得還很少。

我?guī)еd奮的心情回去,努力學(xué)習(xí),勤勞工作。

(以上均引自《全國文代大會(huì)代表對大會(huì)感想》,1949年7月20日《人民日報(bào)》)

對于巴金的感想,也有研究者提醒:“我是來學(xué)習(xí)的”是巴金過去使用過的一句話,別有深意(見坂井洋史:《讀巴金——“違背夙愿的批判者”的六十年》,《巴金論集》,復(fù)旦大學(xué)出版社2013年7月版第32 頁)。這句話是1920年無政府主義者柏克曼踏上俄國大地時(shí),面對歡迎他的群眾所講的一句話,不乏有對故國幻想的幻滅的意味。1925年,巴金在翻譯柏克曼《俄羅斯的悲劇》一文所附的譯者按語中,提到柏克曼的這句話:

于此,我還有一點(diǎn)意見要說的,就是本篇所述,是著者在俄國覺察的結(jié)果。著作并沒有“主義者的偏見”,他的態(tài)度是很公平的。他以前對于俄國那樣熱誠的贊頌,真無適當(dāng)?shù)难哉Z可以形容出來。他到了俄境,便說:“親愛的同志們,我們不是來教訓(xùn)的,是來學(xué)習(xí)的,是來幫助的。”他與共產(chǎn)黨領(lǐng)袖很接近,又和那些最活動(dòng)的男女往來,加入他們的工作且到各處去與農(nóng)民和工人的真生活接觸;但他所得到的唯一的結(jié)果,便是:“俄國革命已被布黨弄死了!”這位對于俄國抱了無限熱誠的朋友,到此不能不令他失望!不能不是他從良心上來揭發(fā)布爾雪維克之內(nèi)幕!(芾甘[巴金]:《〈俄羅斯的悲劇〉譯者按語》,《蘇俄革命慘史》,自由書店1928年版,第59 頁)

多年后,重新使用類似的話,未必表達(dá)同樣的意思,也并不能表明巴金要反對什么。首先,它最多證明了一個(gè)人思想的連續(xù)性,包括巴金使用“到民間去”這樣的話語,都能夠看到他的知識和思想信仰的背景。其次,也能夠看出巴金的某種自矜和矛盾的心理,就像他多年沒有公職、不曾領(lǐng)取國家工資一樣,在意愿上,他還是想保持個(gè)人生活的獨(dú)立性,盡管,現(xiàn)實(shí)中這很難做到。同時(shí),這樣的會(huì)議氣氛,對他不可能沒有觸動(dòng),要改變就要有放棄,內(nèi)心就不可能沒有矛盾,而在矛盾中,他又想保持一點(diǎn)旁觀者的超然性——后來被安排到朝鮮戰(zhàn)場去采訪,就是要打破他的這種“超然性”,讓他從以往的個(gè)人書齋生活中走出來。在《一封未寄的信》中,巴金處處用“我們”與“你們”來稱謂,固然是因?yàn)椤拔覀儭辈唤?jīng)過“改造”,不配成為“你們”,但是,客觀上也顯現(xiàn)出“我們”與“你們”之間的距離和分別。這從大會(huì)的發(fā)言和會(huì)場的氣氛中都能夠感覺到,來自解放區(qū)的作家和藝術(shù)家,自然而然地認(rèn)為自己代表著新的文藝方向,而國統(tǒng)區(qū)的文藝工作者難免有低人一頭之感。徐遲曾回憶:“解放區(qū)的作家都侃侃而談,講他們在抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭中的經(jīng)歷,講工農(nóng)兵的文藝,講他們深入生活的體會(huì)等等。國統(tǒng)區(qū)的代表都表示,愿意向解放區(qū)的作家學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)他們的深入到火熱的、沸騰的,人民革命斗爭生活中去的好作風(fēng)。在當(dāng)時(shí)這一切都是非常新鮮,非常鼓舞人心的。”(徐遲:《江南小鎮(zhèn)》第714 頁)

要說雜音,也不是沒有,比如,巴金的老朋友、杰出的小說家沈從文就不曾出現(xiàn)在第一次文代會(huì)的會(huì)場上,他連代表也不是。那一年,在精神壓力下,沈從文還自殺過。文代會(huì)期間,巴金與靳以、李健吾、辛笛等一批朋友曾去家中看望他,“首屆文代會(huì)期間我們幾個(gè)人去從文家不止一次,表面上看不出他有情緒,他臉上仍然露出微笑。他向我們打聽文藝界朋友的近況,他關(guān)心每一個(gè)熟人。然而文藝界似乎忘記了他,不給他出席文代會(huì),以后還把他分配到歷史博物館,讓他做講解員……”(巴金:《懷念從文》,《再思錄》,作家出版社2011年4月版,第32 頁)另外兩位朋友:蕭軍,不僅被排除在外,還成了被批判的對象;胡風(fēng),處境也不妙,如同一頭困獸。巴金自己也時(shí)時(shí)感覺有一柄達(dá)摩克利斯之劍懸在頭上。1948年10月,吉林創(chuàng)辦的一份刊物上,就有對巴金的批判文章,“罪名”有六項(xiàng)之多。在文代會(huì)結(jié)束后,丁玲也在幾次演講中提到巴金對青年學(xué)生的消極影響,這些文章也都公開發(fā)表了。就在文代會(huì)召開的同時(shí),天津的一份青年報(bào)紙還曾刊文批評巴金,多年后巴金還記得:“四九年第一次文代會(huì)時(shí),有一張報(bào)紙(青年方面)批判我,我沒有見到。后來是何其芳寫文章阻止的。”(1993年10月21日與陳丹晨談話,見陳丹晨:《靈隱長談》,收《明我長相憶》第186 頁)這話可與采訪大會(huì)的記者徐盈的當(dāng)時(shí)筆記相參證,徐盈在7月10日的筆記中曾記:“為了天津《青年報(bào)》有人寫文罵巴金,大會(huì)今天特別聲明一切要審查。”(徐盈:《采訪第一屆全國文代會(huì)手記(二)》,《檔案與史學(xué)》2000年第2 期)看來,這是一次自發(fā)的行動(dòng),而當(dāng)時(shí)大的形勢是強(qiáng)調(diào)團(tuán)結(jié),并不主張這么做。可是,群眾的敏感、覺悟乃至不可反駁的神圣性,在那個(gè)時(shí)代中總是有著先覺的暗示性的……

“又要同路回上海去”

在北平前前后后住了一個(gè)多月,夠長的了,不過,總要到分別的時(shí)刻。

那一年夏天,雨水似乎特別多,大雨淹沒了鐵路,又讓他們在北平多留了兩天,葉圣陶在7月31日的日記中寫道:“至留香飯店,晤上海來參加文代會(huì)之諸友。彼輩本以今日返滬,因大水沒鐵路,遂留滯數(shù)日。與巴金、梅林談較久。舊日文協(xié)取消,梅林需有服務(wù)之所,一時(shí)亦無由決定。”(葉圣陶1949年7月31日日記,《葉圣陶日記》第1127 頁)他們真正離開北平是8月2日上午:“八時(shí)半往車站送行,與雪峰、巴金、子展、家璧等話別。”(阿英1949年8月2日日記,見《第一次文代會(huì)日記》,《阿英文集》第553 頁)胡風(fēng)也隨他們的火車返滬:“晨八時(shí)到東車站,十時(shí)十分開車,附在南方第二團(tuán)內(nèi)回上海。”(胡風(fēng)1949年8月2日日記,《胡風(fēng)全集》第10 卷,第93 頁)

巴金的文代會(huì)時(shí)光,到這里即將結(jié)束,但是文代會(huì)的記憶卻不會(huì)終結(jié),有幾份文獻(xiàn)和實(shí)物還將永遠(yuǎn)留下去:

1949年7月,文代會(huì)期間,巴金(左二)、章靳以(右二)、王辛笛(右一),看望沈從文夫婦(左一、中)

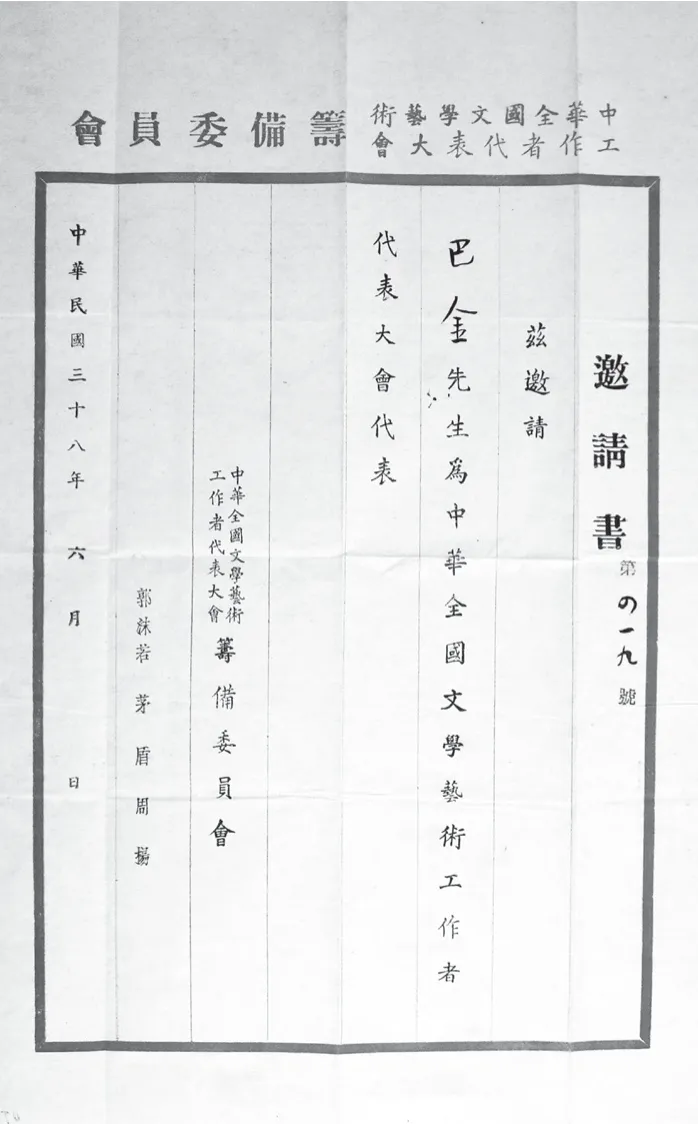

1.文代會(huì)邀請書

信封上寫:留香飯店巴金同志。落款印的是:中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì),另行小字是:北平郵政信箱四號。

邀請書打印在有“中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì)籌備委員會(huì)”抬頭的信紙上,內(nèi)容如下:

邀請書 第四一九號

茲邀請

巴金先生為中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì)代表

第一次文代會(huì)邀請書

中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì)籌備委員會(huì)

郭沫若 茅盾 周揚(yáng)

中華民國三十八年六月 日

2.文協(xié)第一屆全委會(huì)會(huì)議通知

使用的是“中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì)籌備委員會(huì)”信封,上書:巴金同志。

內(nèi)文是打印的信函,時(shí)間地點(diǎn)和邀請人姓名為手寫,內(nèi)容如下:

茲訂于本月廿八日上午九時(shí)在中山公園來今雨軒開中華全國文學(xué)工作者協(xié)會(huì)第一屆全國委員會(huì)首次會(huì)議,希準(zhǔn)時(shí)出席為何。

主席團(tuán) 茅盾 丁玲等啟

七月 日

3.贈(zèng)送全國文協(xié)圖書清單

三頁,手寫。以翻譯作品和文學(xué)叢刊中的現(xiàn)代作家作品為主,共計(jì)130 冊。

4.一枚紀(jì)念徽章

中間圖案是毛澤東和魯迅頭像,上面是紅旗,中有“1949”字樣,下方是白底金字環(huán)繞,寫的是“中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì)”。

5.幾段題詞

大會(huì)給代表發(fā)了一本代表紀(jì)念冊,很多人以此相互題詞,近年部分題詞發(fā)表出來,巴金的幾段不妨摘錄如下:

希望你開完了文學(xué)工作者協(xié)會(huì)才離開北平。

唐弢兄

巴金 七月十一日

到民間去,為人民服務(wù)。

靜聞兄(鐘敬文——引者)巴金

七月十六

我們同路從上海來,又要同路回上海去。我永遠(yuǎn)忘不了你為大家服務(wù)的熱心。

亦代兄(馮亦代——引者)

巴金 七月廿一

為人民服務(wù)

李蕤兄

巴金 七月廿三

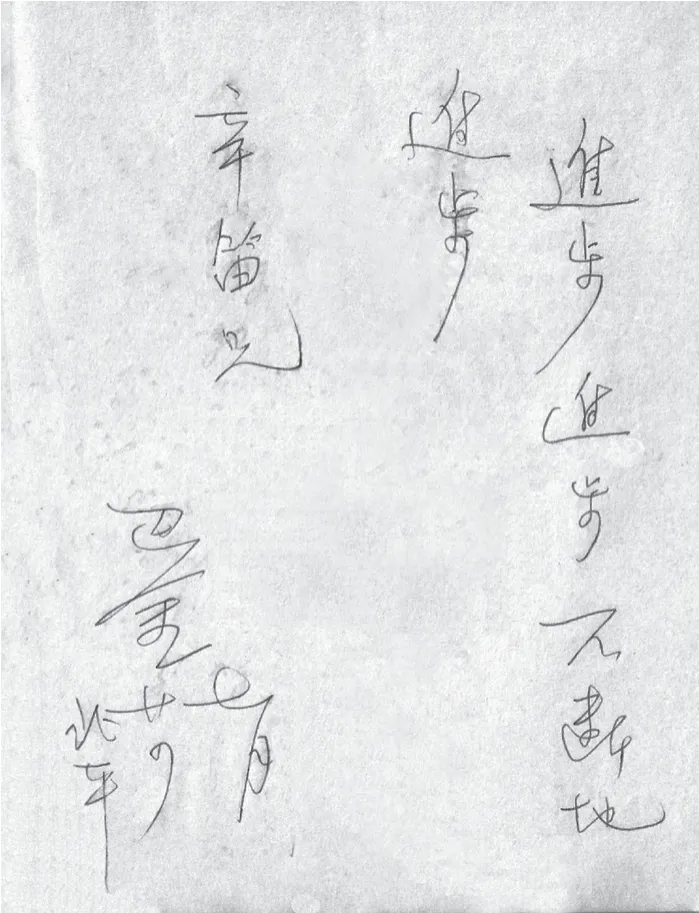

進(jìn)步 進(jìn)步 不斷地進(jìn)步

辛笛兄

巴金 七月廿四 北平

他們的火車,8月3日,“九時(shí)過到浦口”。8月4日,還遭遇過敵機(jī)轟炸,“五時(shí)左右從下關(guān)開車,到新豐站停住。飛機(jī)來襲兩次,在一小村買雞蛋、粥,在那里農(nóng)家坐了三四小時(shí)。下午五時(shí)開車(車頭被打穿了幾個(gè)洞,補(bǔ)好后開出)”(胡風(fēng)1949年8月3日、4日日記,《胡風(fēng)全集》第10 卷,第93 頁)。當(dāng)天晚上十二時(shí),到達(dá)上海北站。

巴金給王辛笛題詞

這時(shí)候,新的生活才真正開始。

在這一期間,牽掛和煩擾巴金的,還有他為文化生活出版社的事情與朋友吳朗西的矛盾,多年的心血、事業(yè)和理想,到了破碎的時(shí)候。巴金給朋友的信寫道:“我月初從北平回來,過兩天還要到北平去。我想我是了解你的,但目前我無法幫忙了。我去北平前幾天朗西夫婦約了幾個(gè)朋友來跟我吵,要我交出文生社,我答應(yīng)回滬后辦交代。現(xiàn)在是康嗣群做總經(jīng)理,朱洗做董事長。我無權(quán)請你回來了。不過你可以寫信給康嗣群商量,說愿意幫忙他做事。他或許有辦法。要是不成功,那么過一兩年文生社業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí),我當(dāng)向小康介紹,勸他把你請回來。我對書店的興趣差得多了……”(巴金1949年8月29日致田一文,《巴金全集》第22 卷,第274 頁)在這樣一個(gè)時(shí)代的轉(zhuǎn)折點(diǎn),新與舊,生與死,都是大勢,個(gè)人的一切也都只能順其自然。