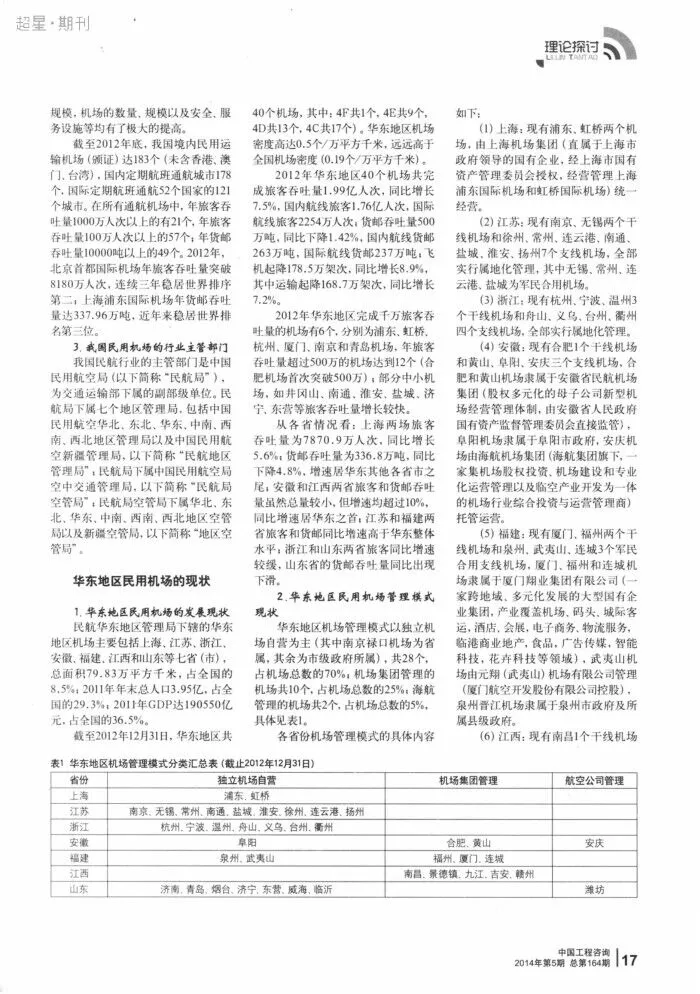

華東地區(qū)民用機(jī)場(chǎng)發(fā)展研究

2014-02-16 06:26:56韋中利

中國(guó)工程咨詢 2014年5期

猜你喜歡

體育科技文獻(xiàn)通報(bào)(2022年3期)2022-05-23 13:46:54

中國(guó)核電(2021年3期)2021-08-13 08:56:36

天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)學(xué)報(bào)(2021年3期)2021-08-13 08:32:18

遼金歷史與考古(2021年0期)2021-07-29 01:06:54

科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54

民用飛機(jī)設(shè)計(jì)與研究(2019年4期)2019-05-21 07:21:24

家庭影院技術(shù)(2018年11期)2019-01-21 02:20:52

華人時(shí)刊(2017年21期)2018-01-31 02:24:01

汽車工程學(xué)報(bào)(2017年2期)2017-07-05 08:13:02

北方交通(2016年12期)2017-01-15 13:52:53

- 中國(guó)工程咨詢的其它文章

- 中國(guó)移動(dòng)設(shè)計(jì)院獲得“TDD嚴(yán)業(yè)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新十五周年研討會(huì)”三項(xiàng)大獎(jiǎng)

- 中國(guó)目前現(xiàn)存唯一的清代城堡式莊園——魏氏莊園

- 綠色建筑,讓中國(guó)更美麗——訪浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司董事長(zhǎng) 蔣廷令

- 創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),浪花伴我唱響這支歌——南水北調(diào)工程中的江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司

- 同乘之作,方寸之間——訪重慶同乘工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng) 李秘

- 鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果,以“三嚴(yán)三實(shí)”作風(fēng)持續(xù)推進(jìn)雙聯(lián)行動(dòng)向縱深發(fā)展——甘肅省政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2014年雙聯(lián)行動(dòng)全面展開