王玉鳳:兒童精神健康的衛士

何小璐

2019年4月25日~28日,由世界注意缺陷多動障礙(以下簡稱“ADHD”)聯盟主辦的第七屆ADHD國際大會在葡萄牙里斯本如期召開。北京大學第六醫院的王玉鳳教授作為大會全球唯一一位“ADHD突出貢獻獎”獲獎者,受邀并率隊參加了會議。

ADHD突出貢獻獎每兩年頒發一次,每次僅頒予一人,以獎勵國際范圍內,在ADHD領域作出杰出貢獻的學者。王玉鳳獲獎后坦言,沒有想到自己會獲得這個國際大獎項。之所以能獲此殊榮,她認為,大概是因為“我們在中國對ADHD及相關問題做得比較全面與深入,堅持的時間比較長,取得了一些在國內外有一定影響的成績”。

的確,王玉鳳致力于兒童青少年精神醫學領域已近40年。這些年來,她率領著她的團隊一直致力于ADHD的病因學及臨床研究,在ADHD基礎及臨床研究領域和臨床服務方面做出了重大貢獻,并先后承擔了衛生部、教育部、科技部、北京市的20多項重大科研課題,建立了目前國際單民族最大的ADHD生物樣本庫,開展了大量遺傳、影像、認知等多層次、多維度的研究。

從軀體到精神的“轉型”

1947年,王玉鳳出生在河北一個中醫世家,父輩行醫經歷對她的影響和熏陶,使得她繼續選擇了為患者祛病解憂的醫療行業。1970年從北京醫學院醫療系畢業后,她成為一名兒科醫生。上世紀80年代初,隨著兒童精神衛生事業的迅速發展,她轉入這個新的領域,師從中國工程院院士沈漁邨教授。1988年于北京醫科大學精神衛生研究所獲得醫學博士學位,成為我國培養的第一位精神病與精神衛生學博士。

她從醫初期,我國的兒科雖已有較大發展,但主要聚焦于軀體疾病的診療和研究,對心理治療重視不夠。改革開放以后,我國恢復了高考和研究生考試,醫學事業蓬勃地發展起來。王玉鳳就是在這個時候開始了事業上的“轉型”。她在國內第一個引進兒童感覺統合訓練方法,建立了國內兒童感覺統合功能評定的常模,并將這套先進的訓練方法推廣到全國各地八十多家醫療機構,開發了腦電生物反饋訓練、平衡功能儀訓練、社會生活技能訓練、執行功能訓練、父母培訓技術、認知行為治療等先進的治療方法,使ADHD兒童得到更加有效的治療和幫助。

王玉鳳的研究起始于輕微腦功能失調(MBD)的研究,此后拓展到兒童學習與行為的矯正,兒童精神障礙的治療。剛開始接觸到感覺統合訓練理念的時候,王玉鳳本人也有些持懷疑的態度。她為此查閱了大量的文獻資料,對這項訓練方法全方位考察了好久,才認定了這項技術的有效性,決心引入國內。很幸運的是,她的研究課題通過了當時衛生部課題的篩選,申請到了基金項目。

在兒童精神衛生學科形成之初,最重要的事情是開發有效的診療方法。在一窮二白的基礎條件下,王玉鳳借錢借房,引進了這套研究兒童感覺統合的訓練方法,建立了國內兒童感覺統合功能評定的常模。“當時的教具都是湊起來的,有的是我們自己找材料制作的,有的是家長給送來的。”她回憶說。雖然條件有限,但卻收獲了良好的效果。當時,《北京晚報》的《健康快車》欄目對此進行連續采訪報道。中央電視臺的《健康之路》等相關欄目,也對王教授的ADHD及感統訓練進行了現場直播。“報道播出之后,我們的工作電話都接不過來了,不停地有家長打電話來詢問治療的情況。”

感覺統合是將各神經系統傳導的不同感覺在腦干部分做組織統合,如此中樞神經的各部位才能整體工作,使個體能順利地與環境接觸,并感到滿足。媒體的宣傳讓很多家長意識到孩子的有些小毛病,比如咬手指頭、怕人觸摸、笨手笨腳,甚至膽小和愛哭,都可能是感覺統合失調。而這種癥狀通過正常的訓練方法是可以得到糾正和改善的。王玉鳳說,當時他們的工作,對公眾認識多動癥、孤獨癥等兒童青少年精神類疾病的科學普及,起到了正向的推動作用。

王玉鳳認為,新技術應該最大限度地造福百姓,而不應該成為個人牟取私利的工具。她放棄申請專利,鼓勵兄弟單位引進使用,將這套先進的訓練方法推廣到全國各地80多家醫療機構。此后,她帶領她的研究團隊又先后承擔了衛生部、教育部、科技部、北京市等20多項重大科研課題,開展了ADHD病因與發病機理的研究。并引進與深入探討了腦電生物反饋訓練、平衡儀訓練、社會生活技能訓練、執行功能訓練、父母培訓技術、認知行為治療等先進的治療方法,在國內外重要期刊上發表論文300余篇,獲得中華醫學獎二等獎、省部級科技進步獎四項。

與ADHD孩子做朋友

注意缺陷多動障礙(ADHD)在我國稱為多動癥,是兒童期常見的一類心理障礙,表現為與年齡和發育水平不相稱的注意力不集中和注意時間短暫、活動過度和沖動,常伴有學習困難、品行障礙和適應不良。國內外調查發現其患病率為3%~7%,男女比為4:1~9:1。部分患兒成年后仍有癥狀,明顯影響患者學業、身心健康以及成年后的家庭生活和社交能力。

目前,ADHD的病因尚不清楚,其治療方法主要就是心理治療和藥物治療,還要教育家長,協助治療。王玉鳳非常同情這些患兒。她說,這些孩子從早上起床到晚上睡覺都會一直給周圍的人帶來麻煩。他們會走神兒、磨蹭,東西搞得亂七八糟,做事情虎頭蛇尾。在老師和家長不知情的情況下,他們永遠都是被“投訴”的對象,哪怕班里的壞事情不是他們所為,老師和同學也會第一個懷疑到他們。他們20%會影響學業,30%逆反心理嚴重。戒毒所里的青少年,相當一部分患有多動癥。

王玉鳳的一個小患兒,在堅持治療一段時間之后取得了明顯的效果。復診時,孩子說,他們班的同學說他簡直“從天屎變成了天使”。 孩子們是以自己的語言,與醫生和家長分享他的進步。

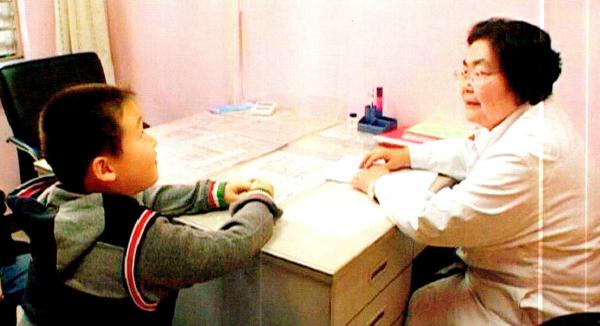

對孩子們的善意,也成為王玉鳳診療的一種方式方法。孩子們都愿意跟她說話,告訴她秘密。這樣,王玉鳳也更加容易幫助他們盡快恢復。王王玉鳳說,精神疾病的診治是“科學與藝術的結合”。

做地道的心理救援

2008年9月,移居到山東省日照市安康家園的汶川地震孤兒,向北京大學精神衛生研究所發來求援信,因其中一些孩子受到強烈的精神應激出現了心理障礙,迫切需要心理救援。

同事找到王玉鳳,希望得到她的響應。如果接下這項工作,意味著王玉鳳的工作又要面對一方新領域:創傷后應激障礙(PTSD)。她考慮了一下,決定“不做則已,要做就要做地道”。這一做就堅持了十年!

她全身心地投入到這項重要的救援工作中,迅速組織了一個由兒童精神衛生和心理治療的專業人員和研究生組成的心理救援團隊;查閱了大量資料,和同事們一起制訂出一套完整的心理檢查和治療干預方案,并親自率隊奔赴日照市。經過一個多月的艱苦工作,王玉鳳團隊對安康家園500余名孤兒全部進行了最仔細的精神狀況檢查,對其中40余名較嚴重的創傷后應激障礙兒童給予了藥物或心理治療。

2009年春節前夕,王玉鳳擔心安康家園的孩子們在這個團圓的節日里會出現心理波動,便放棄了難得的和家人的團聚時間,再次組織團隊奔赴日照市。這個春節,安康家園內洋溢著孩子們愉快的笑聲,王玉鳳也感到履行了一個醫務工作者神圣的社會使命。

截至2012年,王玉鳳的團隊已經完成了5年共計6次的心理狀況評估和隨訪,及時為存在心理健康問題的兒童提供了醫療救助,并一直追蹤這些地震孤兒的心理衛生發展狀況。去年,是王玉鳳團隊開展PTSD工作十周年。十年前的孤兒都長大了,有些孩子已經步入了社會,開始了獨立、有序而正常的生活。王玉鳳認為,這些孩子的恢復比唐山大地震遺留下的孤兒們要好得多。世界兒童精神及相關學科大會也給予了他們的工作正面而肯定的評價。

目前,該項追蹤和研究尚未停止。王玉鳳仍在為進一步的隨訪工作進行籌劃,希望能夠為地震兒童提供定期心理評估及長期有效的醫療干預。對這些兒童隨訪,也將大大促進人類了解自然災害對于心理健康的影響,為災害后心理衛生干預提供循證學依據。

一生專注少兒陽光之路

在學科發展的過程中,王玉鳳深深意識到,要提高中國兒童青少年心理健康水平,光靠為數有限的兒童精神科醫師是遠遠不夠的,必須聯合綜合醫院、家庭、學校、甚至社會力量。她帶領的兒童行為問題課題組,幾乎每年舉辦全國兒科醫生和中小學心理教師培訓班,多次聘請國際著名的兒童精神科專家來華授課,并將自己的最新研究成果毫無保留的帶給兄弟單位的同行們,培訓班學員遍及全國各地及泛亞太地區,累計培訓兒童精神衛生服務人員千余人次。

她牽頭發起了衛生部兒童青少年心理建康項目,并參與啟動了“專注兒童青少年陽光之路”的大型科普公益活動,先后20次組織到中小學進行兒童心理健康問題的普查和宣教工作,與學生、家長和老師進行面對面的交流,使兒童心理問題得到教育界的重視,為促進我國精神衛生十五規劃中預防和干預兒童少年心理行為問題的目標實現起到重要推動作用。

王玉鳳已培養博士/碩士研究生50余名,為我國心理衛生事業輸送了大批優秀人才。目前這些研究生分布在全國多個兒童心理衛生及相關崗位,相當一部分已經成為本領域的學術骨干、學術、或學科帶頭人。

時至今日,花甲之年的王玉鳳雖然已經退休,但退而不休。她依然繼續做兒童青少年心理健康工作,擔任著北大六院兒童心理衛生中心名譽主任和關心下一代工作委員會主任,以強烈的事業心、責任感和樂于奉獻的精神,致力于下一代的健康工作。

王玉鳳,女,研究員,教授,博士生導師,北京大學第六醫院/精神衛生研究所兒童心理衛生中心名譽主任,關心下一代工作委員會主任,中國心理衛生協會兒童心理衛生委員會副主任委員,享受國務院政府特殊津貼專家,曾擔任衛生部重點實驗室學術委員會主任、國務院學位委員會學科評議組成員、衛生部醫學繼續教育委員會專家組成員。她是我國培養的第一位精神病與精神衛生學博士,第一位將兒童感覺統合訓練方法引進國內研究的專家。畢業后她又兩度赴美國哈佛大學分別接受博士后和高級訪問學者培訓,并歷任北京大學第六醫院黨委書記、主管科研的副院長及兒童研究室主任。

王玉鳳,多次榮獲北京大學共產黨員標兵、優秀共產黨員等光榮稱號,曾被選為中國共產黨第十四次代表大會代表。1993年起享受政府津貼,被國務院學位委員會授予“有突出貢獻的博士學位獲得者”稱號。2009年榮獲“首都健康衛士”、并被授予“全國醫藥衛生系統先進個人稱號”,2012年獲“全國優秀科技工作者”稱號,2014年入選中央電視臺“尋找最美醫生”大型公益活動“特別關注醫生”。她以強烈的社會責任感和科學家的奉獻精神,直接、間接地使國內數萬兒童和家庭獲益,為促進我國兒童精神健康事業的發展做出了巨大的貢獻。