肝動脈化療栓塞術治療老年肝癌病人的療效及預后影響因素分析

肝細胞癌是世界惡性腫瘤發病第六位和惡性腫瘤相關死因第三位[1]。中國是肝癌高發區,有超過全球半數的新發病例和死亡病例,近年來發病率呈緩慢上升趨勢,其中60歲以上老年人群的肝癌發病率相對較高,并且多數起病隱匿,確診時已至中晚期,失去手術根治的機會[2]。肝動脈化療栓塞術(transcatheter arterial chemoembolization,TACE)主要適用于不能手術根治的中晚期肝癌,臨床上應用廣泛,療效確切。本研究回顧性分析了行TACE治療的老年肝癌病人的病史資料,對可能影響其預后的因素進行分析,為提高其治療效果提供依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取華東醫院消化內科2011年1月至2018年2月行TACE治療的老年原發性肝癌病人,對病人的臨床資料進行回顧性分析。原發性肝癌的診斷參照2011年中國抗癌協會肝癌專業委員會修訂的肝癌臨床診斷標準[3]。納入標準:(1)臨床診斷為原發性肝癌;(2)肝功能Child-Pugh分級為A或 B級;(3)既往未行射頻消融治療;(4)不適合或不愿接受外科手術;(5)未使用索拉非尼;(6)病人知情同意并在本院有倫理學備案。排除標準:(1)門脈主干癌栓完全堵塞;(2)DSA造影發現中重度肝動脈-門靜脈瘺或肝動脈-肝靜脈瘺;(3)合并嚴重感染;(4)合并多器官功能障礙。

1.2 治療方法 采用改良Seldinger技術穿刺股動脈,置入5F肝動脈導管行腹腔干和腸系膜上動脈造影,明確腫瘤部位、大小、血供、門脈癌栓等情況,用微導管超選擇至腫瘤供血動脈,行灌注化療(5-氟尿嘧啶+亞葉酸鈣+順鉑),繼以超液態碘油與表阿霉素制成混懸液行動脈栓塞(藥物和碘油劑量根據腫瘤造影情況及臨床指標決定),最后予以明膠海綿微粒栓塞腫瘤動脈。間隔6周再次行TACE,常規2次TACE后,根據定期療效評估結果按需治療。

1.3 觀察指標 收集TACE術前1周內病人的臨床資料,包括性別、肝炎史、腫瘤數量、腫瘤直徑、門脈分支癌栓、甲胎蛋白(AFP)、凝血酶原時間(PT)、肌酐(Cr)、血小板(PLT)、白蛋白-膽紅素(ALBI)分級等。ALBI分級=0.66×lg膽紅素(μmol/L)-0.085×白蛋白(g/L),分為 3 級:1 級(≤-2.60)、2 級(-2.59 ~ -1.39)和 3 級(>-1.39)[4]。

1.4 隨訪 術前1周內和術后4周行增強CT或MRI進行療效評估,以修正版實體瘤療效評價標準(mRECIST)[5]評估影像腫瘤反應,具體如下,完全緩解(CR):所有目標病灶動脈期增強顯影均消失;部分緩解(PR):目標病灶動脈期增強顯影的直徑總和縮小30%以上;疾病穩定(SD):縮小未達到PR或進展未達PD;疾病進展(PD):目標病灶動脈期增強顯影的直徑總和增加20%以上或出現新病灶。影像腫瘤反應定義為CR+PR,缺乏影像腫瘤反應定義為SD+PD。評估工作由2名放射科主治醫師獨立完成,如果意見分歧,經集體讀片后達成共識。常規2次TACE術后每3~6個月進行療效評價,療效評估如缺乏影像腫瘤反應,在肝功能恢復良好的基礎上再次行TACE。總生存期(OS)定義為首次TACE至死亡或失訪的時間。

1.5 統計學處理 采用SPSS 20.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以例數和百分率表示,組間比較應用卡方檢驗或Fisher精確概率法。采用 Kaplan-Meier法進行生存分析;生存率的比較采用log-rank檢驗;單因素和多因素分析采用COX比例風險模型,計算死亡風險(HR)和95%可信區間(CI)。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料 共納入老年肝癌病人119例,年齡60~87歲,平均(67.7 ±7.5)歲;男 88例,女 31例;肝硬化111例(93.3%);其中12例(10.1%)行1次TACE,58例(48.7%)行 2次 TACE,49例(41.2%)行 3次以上TACE,平均行TACE 2.8次(1~7次)。

2.2 影響老年肝癌病人TACE治療預后因素的生存分析 病人生存期為2~74個月,中位生存期為24.0個月,1年、2年和3年生存率分別為75.3%、49.2%和40.2%。ALBI分級為1、2、3級的病人中位生存期分別為39.8個月、19.8個月、12.0個月,出現和缺乏影像腫瘤反應的病人中位生存期為30.3個月和10.5個月,有和無門脈分支癌栓病人的中位生存期為34.7個月和9.6個月,各組組間差異均有統計學意義(P<0.01)。不同性別、肝炎史、腫瘤數量、腫瘤直徑、AFP、INR、肌酐和血小板的中位生存期差異無統計學意義。見表1。

表1 影響老年肝癌病人TACE治療預后的單因素生存分析

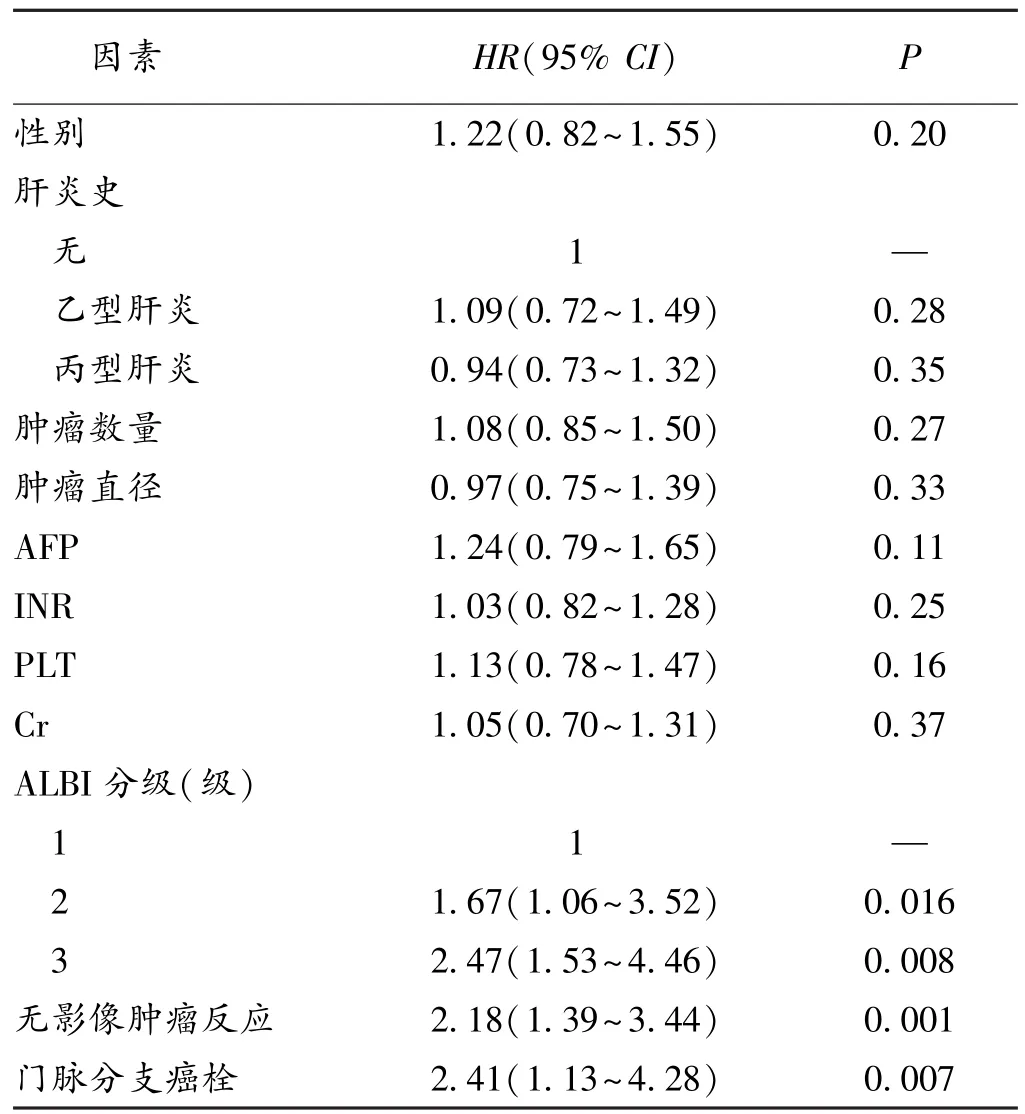

2.3 影響老年肝癌病人TACE治療預后的相關因素分析 COX多因素分析顯示,ALBI分級評分增加、無影像腫瘤反應和門脈分支癌栓是影響OS的危險因素(P<0.05)。 見表2。

表2 影響老年肝癌病人TACE治療預后因素的COX回歸分析

3 討論

TACE是我國目前中晚期肝癌的主要治療方法之一,我國的肝癌診療規范將TACE作為不能手術切除的中晚期肝癌病人的一線非根治性治療措施,歐美國家常用的巴塞羅那分期(BCLC)也推薦TACE作為中期(B期)肝癌的標準治療。但老年肝癌病人絕大多數存在肝硬化基礎,肝功能損傷更重,并且老年人常合并多種慢性疾病,TACE可能造成多器官功能損傷,對預后產生不良影響。因此對老年肝癌病人TACE治療的預后影響因素進行研究,有助于確定TACE的受益人群,使治療更有針對性。

與其他的實體瘤不同,肝癌的治療策略和預后主要取決于腫瘤負荷和肝功能儲備,其中肝功能儲備是肝癌預后的決定性因素。本研究對象大多數有肝硬化史,TACE可引起一定程度的肝功能損傷,反復治療尤其容易加重肝損傷,因此準確地評估肝功能儲備,在臨床決策中非常重要。常用的肝功能評估指標中,Child-Pugh評分是評價肝硬化病人肝功能儲備的最常用指標。2015年Johnson等[4]提出ALBI分級用以評價肝癌病人的肝功能情況,預測肝癌病人的預后。本研究發現,ALBI評分越高,肝功能損傷越重,其中位生存期越短,COX回歸分析表明,ALBI評分增加是影響老年肝癌病人預后的危險因素,說明老年人肝癌的預后與肝功能儲備密切相關。

腫瘤缺血壞死是TACE治療肝癌的目標,mRECIST標準依據存活腫瘤的概念,通過測量目標病灶存活腫瘤的最大直徑,評價肝癌局部治療的療效。國內外多名學者報道,mRECIST標準能準確反映TACE的近期療效,是肝癌TACE術后生存時間的預測因素,明顯優于世界衛生組織標準和RECIST標準[6-7]。mRECIST標準的操作方法比歐洲肝病學會標準更為簡便易行,自2008年制定標準以來,廣泛應用于TACE的療效評估[8]。本研究發現有影像腫瘤反應的病人中位生存期(30.3個月)比缺乏影像腫瘤反應者更長(10.5個月),COX回歸分析也顯示依據mRECIST標準缺乏影像腫瘤反應是影響老年肝癌病人TACE治療預后的危險因素。由此可見,篩選合適的老年肝癌病人進行有效的TACE治療可以改善預后。

門脈癌栓的形成是肝癌晚期的表現,易導致肝癌的肝內擴散和肝外轉移,加重肝功能損傷,引起門脈高壓性并發癥如食管曲張靜脈破裂和腹水,許多研究發現門脈癌栓是肝癌預后的主要影響因素[9-10]。門脈主干癌栓病人的TACE術后療效不佳,易誘發術后消化道出血及肝衰竭,但門脈分支癌栓不是TACE的禁忌證,有研究表明TACE對門脈分支癌栓病人安全有效[11-12]。本研究發現存在門脈分支癌栓者中位生存期更短,顯示門脈分支癌栓是影響老年人肝癌預后的危險因素。

本研究結果顯示,腫瘤的大小與數量不是老年肝癌病人預后的危險因素,Carr等[13]認為肝功能在晚期肝癌的預后評估中比腫瘤特征更重要,Op den Winkel等[14]也認為Child-Pugh評分與肝癌預后的相關性比TNM分級更密切,但可能因為本研究未納入不適用介入治療的終末期肝癌,并且入選病例的介入治療在一定程度上抑制了腫瘤生長,改善了預后,因此本研究對象的腫瘤負荷不是影響老年肝癌預后的主要因素。

Lencioni等[15]的Meta分析統計了10108例TACE治療后肝癌病人的1、2和3年生存率分別為70.3%、51.5%和40.4%,中位生存期為19.4個月。本研究中老年人肝癌TACE治療后的1、2和3年生存率也達到75.3%、49.2%和40.2%,中位生存期為24.0個月,生存率和中位生存期未因增齡而降低。之前國內也有類似的研究結果報道,這可能與老年人肝癌的惡性程度相對較低,病情發展相對緩慢有關[16]。

本研究對象的隨訪期較長,采用新近提出的ALBI評分作為肝功能評價指標,mRECIST標準作為介入療效評估標準,發現ALBI評分增加、缺乏影像腫瘤反應和門脈分支癌栓與預后顯著相關。研究顯示良好的肝功能儲備和有效的介入治療可以改善老年人肝癌的預后,為臨床決策提供依據。