田園綜合體土地整合利用規劃模式研究

——以惠州市惠城區汝湖鎮上圍村為例

王 思

(廣東華遠國土工程有限公司,廣東 中山 528400)

土地整合是指在一定地域范圍內,為達到經濟、社會和生態效益最大化目標,在堅持實施農村土地家庭承包經營制度的基礎上,在農民自愿的前提下,對農村土地利用結構在時間和空間尺度上進行多層次的設計和組合,通過土地改造、歸并和再利用,使得土地相對集中連片,解決土地零碎化問題,從而提高土地利用率、產出率,降低生產成本,增加農民收入。土地整合主要包括城鎮建設用地整合、農村居民點整合和零散耕地整合[1]。對于廣東省惠州市惠城區汝湖鎮上圍村項目區而言,主要是零散耕地整合,其次是部分農村居民點整合。

1 土地整合模式

1.1 農村居民點整合模式

農村居民點整合模式主要有3種類型,即村莊內部改造型、遷村并點型與農村城鎮化型。

1.1.1 村莊內部改造型。村莊內部改造型是在原址對村莊進行重新規劃,并對廢棄地、危舊房、空心村進行改造和整治,從而實現新農村建設和土地盤活。

1.1.2 遷村并點型。遷村并點型是把分散于大村以外的自然村并入行政村中,以一定地域范圍內區位條件優越、實力強的村莊為中心,合并遷建其鄰近的村莊,以形成具有一定規模、功能齊全的新的聚落形式。

1.1.3 農村城鎮化型。農村城鎮化型是指通過土地整治和城鄉建設用地增減掛鉤,拆舊建新,實現原有農民生產生活方式的轉變,使農村變為居民社區,居民就業、醫療等得到社會保障的一種整合模式。

1.2 零散耕地整合模式

零散耕地整合模式主要有3種類型:綜合整治型、專項整治型與實用整治型。

1.2.1 綜合整治型。綜合整治型是把項目區域內的全部土地作為一個整體進行山、林、田、路和渠等的綜合規劃,將土地的生態設計與生態效益結合的模式。

1.2.2 專項整治型。專項整治型是指根據當地社會經濟發展水平和自然條件,本著先易后難、重點突破的原則,對田、水、路、林和村的某一項進行整合,再由單一項目向多種方式發展,向外延伸擴大,待發展到一定階段后,逐步過渡到綜合整治的模式。

1.2.3 實用整治型。實用整治型是指根據項目區實際與村莊情況,采用不同的整治模式,主要是通過土地重組,進行適度規模化經營。一是連片承包耕地,向種田能手集中;二是競價承包荒地,適度規模經營。

2 惠州市惠城區汝湖鎮上圍村土地利用特征

2.1 土地利用率較高,以農用地為主

惠州市惠城區汝湖鎮上圍村已利用土地面積1090.49hm2,未利用土地面積106.37 hm2,土地利用率達91.11%。已利用土地中,農用地占主導。2017年,惠州市惠城區汝湖鎮上圍村農用地面積達969.05 hm2,占全村土地總面積的80.97%,上圍村屬于典型的農業村。

2.2 土地利用區域差異明顯

惠州市惠城區汝湖鎮上圍村北部地區以林地為主,土地開發強度小,土地利用以農業利用為主;中部及南部地區土地開發強度較高,土地利用以城市建設與村莊建設為主。

2.3 土地內涵挖潛深度不夠

惠州市惠城區汝湖鎮上圍村城鎮建設多注重外延擴張,不注意內部挖潛,內部閑置地、空閑地未得到充分利用,土地低效利用現象普遍存在。由于歷史遺留等原因,村莊居民點用地大多缺乏統一規劃,布局較為分散零亂,中部區域零星居民點較多,且建筑形式不規范。惠州市惠城區汝湖鎮上圍村村莊面積29.83 hm2,人口約2 000人,人均農村居民點用地面積149.13 m2/人,超過國家《村鎮規劃標準》(GB 50188—2007)規定的人均建設用地標準140.00 m2/人的控制上限,農村建設用地利用率低,具有土地整治潛力。

3 惠州市惠城區汝湖鎮上圍村土地整治潛力分析

根據《惠州市惠城區土地整治規劃(2016—2020年)》,惠州市惠城區汝湖鎮上圍村土地整治潛力包含農用地整治潛力、農村建設用地整治潛力、城鎮工礦建設用地整治潛力、土地復墾潛力及宜耕后備土地資源開發潛力,上述潛力除了宜耕后備土地資源開發潛力劃分為第一等級,其他的潛力均為第三等級,面積分別為81.01、2.69、0.00、2.08 hm2和40.44 hm2。

4 惠州市惠城區汝湖鎮上圍村土地整合方案

據前文所述,汝湖鎮上圍村處于惠州市惠城區汝湖鎮城鄉結合部,是惠城北部的城郊門戶,距汝湖鎮區不足10 min車程,處于惠州市中心區半小時生活圈,珠三角核心區2小時生活圈內,城鎮化趨勢明顯。隨著粵港澳大灣區建設的推進,深惠同步發展,且在國家鄉村振興戰略背景與上圍村田園綜合體建設的推動下,上圍村城鄉一體化趨勢將更加明顯。因此,農村居民點整合模式建議采取農村城鎮化型,這樣更符合農村現代化發展趨勢,對上圍村經濟拉動作用效果明顯。

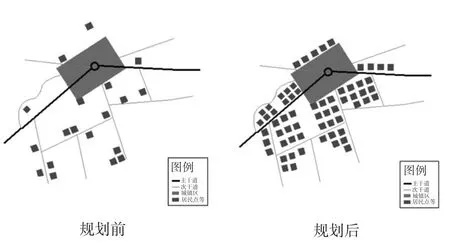

圖1 農村居民點整合規劃前后村莊肌理布局示意圖

零散耕地整合模式根據廣東省其他區域整合經驗,建議采取實用整治型方式。根據項目區內零散耕地的實際利用情況進行土地整合,或是對新增建筑區或產業的邊角地、夾心地、插花地等閑散和低效利用零散土地進行整合改造。根據《惠州市惠城區“三舊”改造項目認定、管理辦法》與相關“三舊”改造文件,上圍村田園綜合體新建項目“三地”整合規模不超過3.31 hm2。通過與產業項目或周邊的住宅區“捆綁式”規劃、收儲,做項目配套開發用地,滿足一部分建設項目用地需求,實現土地資源節約集約利用。惠州市惠城區汝湖鎮上圍村居民點整合規劃前后村莊肌理布局示意圖如圖1所示。

5 土地整合過程中可能會遇到的問題及解決建議

①在土地整合過程中,最易出現的就是城鎮規劃用地需求與土地規劃用地供給、基本農田保護與城鎮建設開發之間的矛盾。建議盡早開展國土空間規劃的編制及實施工作,避免發生沖突。

②農村土地規劃薄弱,土地監管與土地信息缺失。建議建立土地管理信息系統,運用現代科技手段,開展土地利用動態監測與管理,結合國土資源“一張圖”與土地規劃信息系統,實現信息共享、快速查詢、更新,保持土地利用數據的現實性,為土地整合規劃提供信息支撐。

③農民土地整合意識不強,土地整合參與度不高。因此,應加大土地規劃管理的法律法規和相關管理政策制度的宣傳力度,增強村民土地資源與土地合理使用的意識,按照“鄉鎮主導—村級實施—農民主體—專家指導”模式推進農村土地整治[2],讓群眾真切地感受到土地整合帶來的新變化,為土地整合規劃實施打下牢固的公眾基礎。

④田園綜合體項目涉及面廣量大,土地整合過程中會涉及地類的確定、機耕道和水利等規劃,資金投入較大,涉及部門多,土地整合融資與部門聯動協調落實不到位都會影響土地整合工作的開展。因此,建議要明確部門職責,強化共同責任,積極發揮村級組織的作用,整合各類支農惠農政策和資金,把土地整合與鄉村振興、新農村建設等各項工作進行統籌規劃,集中力量打組合拳,真正把事情做好。