培育玉米黃化苗進行“色素的提取與分離”實驗

郭愛平 (對外經貿大學附中 北京 100102)

光是綠色植物進行光合作用的必要條件,也會影響光合色素的合成,多數植物在黑暗中生長時葉片會呈現黃色,即產生黃化現象。缺乏光照引起的葉片黃化現象與哪些色素的含量變化有關?色素的缺失是否會影響植物對光能的捕捉?與正常生長的植物相比,黃化苗的光合作用強度是否會明顯下降?由黃化苗引出的這些問題,可幫助教師開展“葉片中色素的提取與分離”實驗,引導學生在真實的問題情境中掌握實驗的原理與方法,同時實驗結果也會成為學生構建新概念的事實依據。本文介紹培育玉米黃化苗的過程,及其光合特性的測定方法和結果,可作為高中生物學課堂教學的素材與依據。

1 材料與方法

1.1 材料培養 取玉米種子于室溫下加水培養,每日觀察萌發情況,并適時添水、換水。待幼苗的真葉沖破胚芽鞘后,挑選長勢基本相同的玉米幼苗移栽至空白瓊脂培養基中。培養基的作用是為幼苗的生長提供固著的基質,培養基表面覆蓋棉花并加適量清水。

將2 個燒杯共16 株幼苗置于暗箱中培養,另取2 個燒杯16 株幼苗置于自然光下室溫培養。培養1 周后獲得玉米黃化苗及對照組正常幼苗。

1.2 光合色素含量測定

1.2.1 光合色素的提取

1)用電子天平稱取玉米黃化苗和對照組正常苗葉片各2.5 g。2)取研缽2 個,加入0.25 g 碳酸鈣和0.5 g 二氧化硅;再注入無水乙醇5 mL。3)將2組幼苗葉片剪碎后分別置于研缽中研磨。利用研缽中較高濃度的色素提取液在濾紙條上畫濾液細線后,再注入無水乙醇5 mL,繼續研磨。4)用紗布分別對上述提取液進行過濾以備離心。

1.2.2 紙層析法分離色素

1)制備濾紙條,并剪去兩角。2)利用載玻片邊緣(斜向)蘸取色素提取液,反復多次在濾紙條距剪角端約1 cm 處畫濾液細線。3)取等量層析液(95%乙醇∶苯=9∶1)分別置于燒杯中,并將濾紙條剪角端接觸層析液。

1.2.3 利用分光光度計檢測各種色素含量

1)取黃化苗和對照組苗的色素提取液置于2 mL 離心管中,以16 000 r/min 的轉速離心5 min。2)利用無水乙醇將離心后的色素提取液稀釋25 倍后再進行離心。3)用無水乙醇校正分光光度計,測定663 nm、646 nm 和470 nm 處的光吸收值[1],并據此計算葉綠素a、葉綠素b 和類胡蘿卜素的含量。

1.3 淀粉的測定

1.3.1 幼苗照光 將對照組苗暗處理一晝夜后(消耗掉原有淀粉),再將黃化苗與對照組苗一起接受自然光照射5 h。

1.3.2 葉片脫色 取等量50%乙醇注入2只燒杯中,剪取玉米黃化苗和對照組苗各6 片葉,分別浸沒于酒精中,并用電磁爐隔水加熱。

1.3.3 碘液檢測 將脫色后的葉片展平,滴加碘液覆蓋葉片。一段時間后,用清水反復漂洗,將多余碘液去除。

2 結果與分析

2.1 玉米黃化苗和正常苗光合色素含量比較

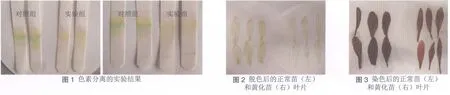

2.1.1 紙層析法分離色素的實驗結果 實驗共進行2 次,每次黃化苗和對照組各取2 張濾紙點樣(圖1,本文附圖見封四)。

2.1.2 分光光度計的測量結果 表1中數據為2組色素提取液中葉綠素a、葉綠素b 和類胡蘿卜素的含量。

表1 黃化苗和正常苗葉綠體色素含量比較(單位:mg/g)

上述結果分別從定性和定量2 個方面說明,缺乏光照導致黃化苗葉綠素a 和葉綠素b 難以合成,類胡蘿卜素合成減少。葉片中葉綠素和類胡蘿卜素比例的改變也是引發玉米苗黃化的原因。

2.2 玉米黃化苗和正常苗照光5 h 后淀粉的檢測圖2為脫色后的玉米葉片,圖3是加碘液處理并漂洗4 次后的結果。由于葉片經酒精處理后質地變軟,因此葉片邊緣略卷曲,會影響顏色的呈現。

圖3結果顯示,正常苗葉片經碘液染色后,顏色明顯深于黃化苗。結果說明,與黃化苗相比,正常苗進行光合作用能產生較多淀粉。

3 小結與討論

新課程標準中要求學生能“說明植物細胞的葉綠體從太陽中捕獲能量,這些能量在二氧化碳和水轉變為糖與氧氣的過程中,轉換并儲存為糖分子中的化學能”[2],達成此要求的過程就是構建“光合作用”這一新概念的過程。新概念的形成需要引導學生尋找事實作為證據,其中“葉片中的光合色素能捕捉光能”這一事實即可通過“色素的提取與分離”實驗逐步揭示。

以往教學中,“葉片中色素的提取與分離”常常為完成教學而實驗,脫離構建新概念這一最終目標。教師可嘗試按照本文介紹的方法培育玉米黃化苗,通過引導學生比較黃化苗和對照組正常苗的色素種類與含量,讓學生在真實的問題情境中掌握實驗的原理和方法。同時,利用分光光度計對色素進行定量的分析,結合儀器的作用原理幫助學生認識到“色素能夠捕捉光能,不同色素吸收光的范圍不同”這一事實。此外,對淀粉含量的測定不但回顧了薩克斯的經典實驗,還讓學生直觀感受到色素缺失會導致葉片光合作用能力的下降。

總之,培育黃化苗進行課堂教學實現了一舉多得,為“光合作用”這一新概念的生成提供了充分的事實和實驗依據。