從抵制日貨運動到發展國貨運動

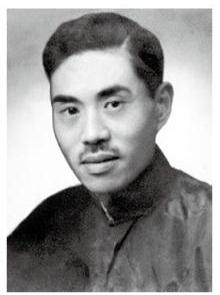

秦亢宗

近代中國,百年浮沉,多少愛國實業家在逆境中探索奮起。他們滿懷振興中華之志,以開拓實業為己任,使民族經濟繁榮發展。在洋商侵占中國市場時,他們紛紛投入抵制洋貨運動,開發生產優秀國貨產品,以實際行動擊退侵占中國市場的洋商,發展國貨運動。其中一些愛國實業家為實踐實業救國的理想甚至獻出了可貴的生命。

洋貨侵占中國市場

1842年五口通商后,列強侵占沿海市場。沿海城市的外貿中心由廣州移至上海,上海成為列強經濟侵略的主要據點。列強依仗特權控制海關,在滬開設洋行以從事經濟侵略活動。1847年,上海有英美法俄日等國洋行24家。1880年后,英、美、法、日等國生產的日用品通過洋行洶涌而至,不僅數量上每年增加,而且花色品種也不斷擴大,既有高檔奢侈品,又有如洋針、洋線、洋油、洋皂、洋燭、洋火、香水、搪瓷品等一般日用品。

在1900年后上海幾乎所有百貨商店均售洋貨。1917年上海南京路先后開設先施、永安等大型百貨商場全賣洋貨不賣國貨,國貨商店經營陷入困境。如南京路、河南路一帶十余家商店在1900年后相繼歇業。著名的何氏等五家雜貨商店先后收歇,其中何氏商店老板于先施公司開業后三年即回鄉作寓公。

1893年日貨洋行由1家增到40家,其中以三井洋行規模最大,開始主要經營機器、棉花、五金等,1911年后,該行在滬紛紛開設紡織業。上海楊樹浦、普陀區一帶日商紗廠星羅棋布。日本洋行一方面向我國軍閥出售大量軍火武器,供軍閥打內戰之需并控制中國政局;另一方面又利用優惠出口條件,通過各種渠道向我沿海城市傾銷產品。以膠鞋為例,1933年向我國輸出545.8萬雙,兩年后增至854.2萬雙,增加30%以上。這還不包括武裝偷運走私以及冒充中國貨、不注明國籍等手段在內。1936年6月2日《時事新報》記者報道,日商在上海閔行路、密勒路交叉路口設立一家規模宏大的商場,陳列絲棉毛織化妝品及文具等,并以低價傾銷,更使日貨充斥中國市場。

“五四”開始的抵制日貨運動

1919年,中國在巴黎和會上外交的失敗,激怒了中國人民。5月4日,北大等校學生在天安門前游行時提出抵制日貨、提倡國貨的口號,不久,從北京到各大城市掀起了抵制日貨運動。6月4日,上海學生在動員商店罷市時火燒日貨。時任上海錢業公會會長秦潤卿提出“商業也應愛國”的主張,并在錢業界停止收付日本匯票、支票。同時,上海各主要街道商店也陸續罷市。

早在1915年日本帝國主義向袁世凱提出“二十一條”時,上海各界就成立“勸用國貨會”,公推虞洽卿為會長。1915年3月18日,由紳、商、學各界聯合發起,在張園召開近4000人參加的反“二十一條”大會,會上一致決議排斥日貨。

1926年5月,以虞洽卿為團長的工商代表團訪日。由于1925年發生的五卅慘案,日本來華商品被視為仇貨,受到中國市場嚴厲抵制。在當時,日本工商業的發展已離不開中國市場,每年對華輸出達4億多元,占其輸出總額的27%,超過英國位居首位。虞洽卿當時任上海總商會會長,是被《朝日新聞》視為“排日名商”的愛國商人。在大阪的一次中日商界座談會上,虞洽卿針對大阪商業會議所會長稻田煙勝太郎提出中國的實業必須指靠日本的經濟援助這種恃強凌弱的說法,嚴正表明所謂中日提攜必須以取消不平等條約為前提,在關稅問題上必須平等。此語一出,全場震驚。原來,在北洋政府時期,關稅協定中列強來華商品只繳5%的輕稅,而日本等國對華商品則抽100%的重稅。虞洽卿訪日回國后,媒體好評如潮,稱虞維護了民族尊嚴。

抵制日貨的手段

自1927年日軍出兵山東,經1928年5月的濟南慘案,再到1931年九一八事變,日本的三次侵華事件使中國各地民眾的愛國主義情緒日益高漲。上海等地紛紛開展反日示威活動,其中抵制日貨運動持續時間最長,收效也最大。

1927年5月底,日軍進駐山東,直接對北伐戰爭進行干涉。消息傳來,上海各界600萬人于6月20日分別在南市、江灣、閘北三處舉行反日出兵來華大會,出席的有上海總商會、上海縣商會、上海特別市商民協會及上海各馬路商界總聯合會等。大會決議成立“上海反對日本出兵來華運動委員會”(簡稱反日出兵會),并一致通過對日經濟絕交并停購日貨。15日,該會在各媒體刊文警告商界:“如果一二奸商為利所誘,陽奉陰違”,則“一經查出,定有相當處置”,同時在報上征求各界對經濟絕交的意見并鼓勵市民檢查奸商。17日,該會又決議在市內主要地區設立木籠數十只,將販賣日貨之奸商關籠并攝像示眾。后又開會決議:凡買賣日貨之奸商以反革命罪懲辦,貨物充公,并游街示眾。

上海商界罷市,發起聲援學生的游行

26日,反日出兵會召集上海各主要工商團體舉行對日經濟絕交大會,決議組織“上海民眾對日經濟絕交大同盟”,作為抵制日貨的領導機關。

從7月1日起,在新閘路等華洋交界地帶,反日出兵會陳放數十只木籠,上書“召租洋奴”四字,旁配有俚語:“破壞抵日貨,甘心做洋奴,此等善面人,請他入木籠。”

反日出兵會為防止奸商私售日貨,還指派一批檢查員到各華人商店進行檢查,一旦發現日貨,或以反革命罪論,或將貨物充公,或給以一定數量的罰款,或將軍用品充作北伐軍費,等等。

為斷絕與日本的金融往來,7月初,反日出兵會又通告上海銀行公會、錢業公會在一星期內斷絕與日商經濟往來。日本商人由此受到極大打擊。

1929年5月,日本從山東撤兵,月底,南京國民政府下令解散各地的抵制日貨組織,經濟絕交運動乃告結束。這場運動使得日貨對華輸出量急劇減少,據統計,1928年4月為46652日元,6月則減到31951日元。

國貨運動的興起

經濟絕交和抵制日貨運動取得了相當大的成績,但這一運動過程中也出現了過火的行為。隨著抵制日貨運動的步步深入,不少商人成為被攻擊的目標。1932年在上海曾出現了“血魂除奸團”“鐵血團”等組織,向販賣日貨的商店投擲恐嚇信和炸彈,造成社會恐慌,成為抵制日貨運動的異化行為。不久,國民黨軍政當局對此類行動嚴令禁止。經濟絕交運動趨于停頓。

在抵制日貨運動的同時,不少明智的愛國企業家認識到抵制日貨只是一種消極的行動,它不能從根本上擺脫我國經濟衰落的困境,于是他們在積極發展國產精品的同時,大力推進提倡使用國貨的愛國運動。

早在1932年之前,我國不少愛國企業家胸懷實業救國之志,面對洋貨壟斷市場的困境,經過不斷探索、試驗,成功地打造了一批國貨名牌產品,這些名牌國產品在愛用國貨的人民群眾支持下,風靡全國。黃楚九的龍虎人丹擊敗日商人丹;項松茂五洲大藥房生產的五洲固本肥皂戰勝了英商祥茂肥皂,并在美國舊金山和巴拿馬等地國際博覽會上榮獲多枚獎章;方液仙的三星牌蚊香問世后使日產野豬、猴牌蚊香在中國市場上幾乎絕跡。另外,有許多國產品牌不斷獲得發展,“如三角牌毛巾、無敵牌牙粉、三星牌牙膏、愛國牌紙傘、鵝牌汗衫、立鶴牌搪瓷器皿等等都相繼代替洋貨,行銷全國”。據1931年有關文獻記載:“上海一埠已成為中國的工業中心,約有工廠2000余家。”不過隨著日軍的不斷入侵,大多國貨產品在敵占區市場上難以立足,轉而向南洋一帶發展。

為了使國貨運動持久發展,在1932年九一八事變周年紀念日,中國化學工業社總經理方液仙聯合三友實業社、五和織造廠、美亞織綢廠等九家國貨工廠選出18種主要商品,在南京路上舉辦“9廠國貨臨時聯合商場”,開業數日,盛況空前。1933年2月,方液仙聯合任士剛、蕢延芳投資10萬元在上海南京路創辦“中國國貨公司”,商場專銷國貨,并設專柜展銷各家國貨廠的產品,經營規模比“九廠商場”更為宏大。民眾出于愛國熱忱紛紛前往購買商品,商場營業額日日上升。南京路上永安、先施、新新、大新四大公司原專銷舶來品,不久即開始展銷國產商品。

在方液仙的影響下,上海地方協會專門設立國貨委員會,推定王曉籟、虞洽卿、劉鴻生、張公權等13人為委員,于1933年元旦舉行“國貨年”開幕式。黃炎培、杜重遠、江問漁及上海市市長吳鐵城參加了開幕式。當天,貼著各種倡導使用國貨標語的汽車車隊在市內主要街道游行,給市民留下深刻印象。隨后,地方協會又請示南京國民政府,要求通電各省市政府一律穿用國貨服裝,以倡導愛國。

愛國實業家方液仙

1937年5月,方液仙又聯合王性堯、吳蘊初等人在滬創立“中國國貨聯營公司”,組織各家國產廠商向外地拓展業務,成立聯銷機構,并在南京、鄭州、桂林、漢口等10余處設立國貨公司,積極推銷民族工業產品,抵制洋貨。國貨運動從上海擴至外地,并發展至南洋各地,規模空前,影響廣泛。鎮海名商、大中華橡膠廠董事長胡西園對方液仙等人的愛國行動極為贊賞,為此大聲呼吁:“當此國難當頭,日貨傾銷之際,吾人應為國貨聯營公司,努力襄助,俾可早日愿成,而樹經濟建設事業之基礎。”

由于方液仙在國貨運動中的作用和影響極大,被社會各界譽為“國貨運動之旗手”。方液仙的愛國行動引起日本侵略者的極端仇視。1939年,日偽游說他當偽政府實業部長,但方不為所動。1940年10月,方液仙被日偽特工槍殺。

“五四”以來的抵制日貨、發展國貨運動是一場全民的愛國主義運動。回顧和總結這場運動,能使人們更加深切地認識到當年日本帝國主義經濟侵略的殘酷性和破壞性,懷念先驅者可貴的愛國主義精神。(責編 王兵)

作者:浙江大學人文學院教授