“五全”教育對2型糖尿病患者自我管理行為的影響

盧璇

流行病學調查顯示,我國成年人2型糖尿病患病率為9.7%~11.6%,已成為全球糖尿病患者最多國家[1]。2017版《中國2型糖尿病防治指南》指出:糖尿病患者一旦確診即應接受糖尿病教育[2],本中心依據健康人文教育理念[3],提出全人、全程、全家、全隊、全面的糖尿病“五全教育”模式并應用于糖尿病患者健康教育中。糖尿病教育是糖尿病治療的基石,而行為改變被認為是衡量糖尿病教育項目成功與否的標志[4],本研究通過對2型糖尿病患者進行“五全”教育,并觀察其對患者行為改變的影響。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選擇2017年9月至2018年3月本院符合WHO診斷標準的2型糖尿病患者85例。納入標準:(1)年齡18~80歲;(2)自愿參加并簽署知情同意書,愿意按照治療方案完成隨訪者;(3)能正確回答問題,能獨立或通過調查員幫助完成問卷。隨機分為觀察組與對照組。觀察組納入2型糖尿病患者45例,其中2例失訪,3例退出。男21例,女19例,平均年齡58.1 歲,對照組納入2型糖尿病患者40例,男17 例,女23 例,平均年齡 56.85歲。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法 (1)建檔:將患者信息錄入信息數據庫,為其建立健康管理檔案。(2)初始評估:使用糖尿病自護量表、自我管理效能量表進行初始評估,并記錄。(3)教育內容:依據中國2型糖尿病防治指南(2017版)中糖尿病教育內容作為教育的總體方向,以及患者行為改變目標的總體框架。所有教育過程將患者家屬包括在內。對照組則按照常規進行。觀察組:①一對一床邊個體化教育:糖尿病專科護士于患者入院第2天開始對觀察組進行床邊一對一個體化教育。在中國2型糖尿病防治指南總框架下,進行個體化評估,聯合初始評估時患者較為欠缺的部分進行強化教育,并結合患者目前的態度信念、行為方式及社會支持系統、實驗室檢查指標、目前治療等情況,與患者及其家屬一起討論并設定階段性個體化行為改變目標。一般1~2周設立1~2個目標,目標切實可行,循序漸進。將每次教育的內容進行記錄,教育結束后將患者此次的行為目標與有所欠缺的知識情況和主管護士進行溝通,于平時加強宣教,并對患者行為進行監督(如在發放口服藥時再次加強藥物宣教,于患者進餐時再次指導其改變進餐順序,餐后督促患者可在病區內或病區門口空曠平坦處活動,測血糖時再次加強血糖控制目標等)。下次教育時進行評價,如仍有欠缺則再次加強,并進行其他方面教育。以向患者提供自我健康認知相關知識-不良行為矯正-行為監督-再次加強四個步驟進行。②小組教育:小組教育2次/周,內容包括:看圖對話、糖尿病知識講座、胰島素筆的注射。③每日微信推送:推薦患者及其家屬關注本中心的微信公眾號,每日推送糖尿病健康教育知識相關內容。④糖尿病健康大講堂:1次/月,由醫生和(或)護士或營養師等進行授課的健康講座。于患者出院時給患者分發健康講座計劃表。⑤營養師:營養師于入院后第2天根據患者BMI、活動量等進行評估,并予個體化的飲食指導。⑥其他:如患者有其他問題及時和醫師等進行溝通。出院后隨訪:患者出院后,階段性目標完成情況則以電話、微信或短信隨訪的形式展開。糖尿病專科護士對患者進行隨訪1次/周,與患者討論目標達成情況,如已完成則制定下階段的目標。如未完成則與患者討論未完成的原因,有哪些障礙,有無解決辦法,可再次討論目標是否合理,可將目標再次分解,讓患者分步完成。同時應指導患者家庭成員予以支持,并起到監督患者行為的作用。同樣,將每次隨訪內容進行記錄,下次隨訪時進行評價。如目標均已達成,則可適量延長隨訪時間,1次/2~4周,以督促患者健康行為的維持。

1.3 觀察指標 對兩組患者使用中文版糖尿病自護量表、中文版糖尿病自我管理效能量表進行評價,并測量糖化血紅蛋白。糖尿病自護行為量表內容效度0.88,各維度重測信度0.763~1.000。中文版糖尿病自我管理效能量表信度為0.611~0.947,效度為 0.418 ~0.980。

1.4 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件。計量資料以(x±s)表示,用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

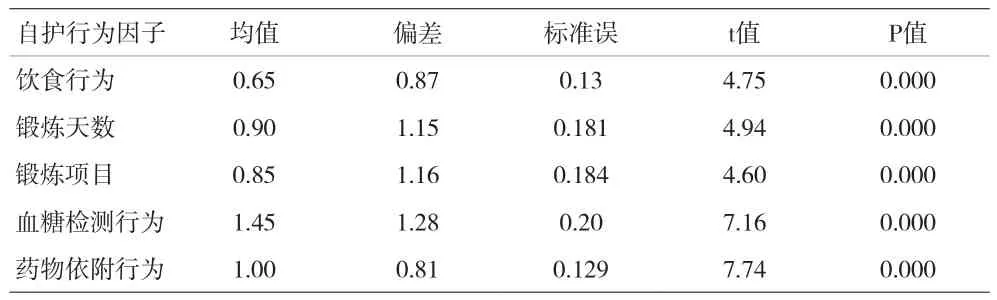

2.1 中文版糖尿病自護行為量表測試比較結果 觀察組和對照組糖尿病自護行為量表檢測結果對比見表1,該行為量表的各項統計分析均使用比較均值配對樣本t檢驗,置信度95%。

表1 觀察組和對照組糖尿病自護行為因子均值比較(n=40)

2.2 中文版糖尿病管理自我效能量表檢測比較結果 自我效能表滿分為200分,共20個測試題,每題最高分10分。該項檢測使用李克特量表(Likert scale)強弱來標記糖尿病管理自我效能。以患者在糖尿病自我管理中能夠做到的事項來檢測患者對自己執行事項的信心程度。選“10”表示患者認為自己在有需要時有能力自行執行所列事項的信心指數最高;選“0”表示完全無法做到。觀察組和對照組糖尿病管理自我效能的變化對比結果顯示:Mean=-26.225,Std.Deviation=14.40,Std. Error=2.27,t值=-11.51。由于Sig(雙側)=0.000<0.05,說明在0.05水平上觀察組與對照組管理自我效能存在顯著差異。

3 討論

統計結果顯示,觀察組和對照組在過去7d中遵從了健康飲食行為,由于P=0.000<0.05,說明觀察組和對照組的行為存在顯著差異。觀察組和對照組在過去7d中參加≥30min的體育鍛煉的天數和參加了專門的運動鍛煉對比結果也說明在0.05水平上觀察組和對照組的運動行為存在差異。觀察組與對照組在過去7d中按照醫生建議的次數監測了血糖的對比結果,兩組遵醫囑自我身體指標監測行為存在顯著差異。觀察組與對照組用藥依附性行為對比情況統計結果同樣顯示了差異的顯著性水平。觀察組和對照組糖尿病管理自我效能的變化對比結果說明在0.05水平上也存在顯著差異。

糖尿病教育始于20世紀30年代中期,喬斯林認為教育是治療糖尿病的正確方法[7],我國的糖尿病教育管理則起步于20世紀90年代中期,目前仍存在諸多問題:如教育內容單一、缺少系統評估和隨訪、教育與行為改變脫節、脫離患者需求、缺乏個體化的教育和飲食、和運動計劃等。

對中國成人2型糖尿病的健康教育的薈萃分析[8]顯示出使用常規健康教育方法可以使糖化血紅蛋白得到改善,但聯合創新策略與特定的一些文化背景,和把家庭一并加入教育也值得進一步試驗以確定這些措施是否能夠加強血糖控制。“五全”教育模式是將患者作為一個整體,進行個體化評估、教育、評價和隨訪:(1)以行為改變為目標:一對一教育體現個體化,針對患者存在的問題,指出需要改變的不健康觀念及行為,使患者感受到關愛,有助于建立良好的護患關系從而提高患者的依從性,小組教育將行為改變的內容具體化,形式活潑,患者也可以積極參與討論激發了患者的學習熱情和興趣,學習氛圍濃厚,提高了教育效果,使患者系統地了解糖尿病的相關知識,促進行為改變,提高自我管理能力;大講堂有專家講座同時還可以進行患者交流,使患者更全面了解健康行為對有效控制血糖和預防并發癥發生的意義,促進患者行為改變,電話隨訪能提醒和督促患者提高依從性,并可隨時發現問題,進行針對性指導和幫助,是患者堅持健康行為。(2)以行為改變理論為指導:糖尿病患者是具有多年生活經驗的個體,要使其拋棄已經習慣的行為,建立新的良好的自我管理行為是件艱難的事情。因此在與患者討論行為目標時,應仔細評估患者的需求,幫助其找出可以選擇的方法,提供更多的信息和知識,解決妨礙改變的問題。在所有教育中,都將患者家屬納入教育中,糖尿病作為慢性終身性疾病,患者大多數時間需要在家里治療與調適,而家屬作為主要社會支持系統之一,其理解、支持及配合在糖尿病患者的心理和社會適應非常重要。定期隨訪,肯定患者做出的努力,并持續不斷強化,也有助于患者識別和避免容易導致行為復發的危險因素。本資料結果顯示,觀察組實施“五全”糖尿病健康教育后,患者的自我管理行為達標率以及自我效能有明顯的改善。(3)挑戰與展望:目前我國糖尿病教育仍著重于知識的普及,護士只要具備良好的教育技巧和糖尿病管理相關知識和技能就能勝任。但如果介入患者的行為管理,則不但需要護士掌握人際交流技巧、心理學等人文知識和技能,而且還要具備勇于自我付出的精神,因為在患者出院后的管理過程中需要護士奉獻較多的業余時間和精力,這些對護士極具挑戰。