光伏提水匹配模型與優化在西藏高原草場噴灌工程中應用

---以阿里地區為例

張運鑫,姚 彬,王 鵬

(1.河北工程大學,河北 邯鄲 056021;2.河北省生態文明及社會治理研究中心,河北 邯鄲056038 3.中國灌溉排水發展中心,北京100053;4.中國水利水電科學研究院,北京100048)

西藏位于我國西南邊陲,素有“世界屋脊”之稱。以高、寒、旱為主要特征,加之水、熱資源時空分配不均,土壤貧瘠,草場成為西藏地區最廣闊、最重要的綠色生態屏障,為當地農牧民提供了最基本的生存和發展保障[1]。近年來,由于氣候變化、利用不當等自然和人為因素,草地生態系統破壞嚴重,約52%的天然草原發生不同程度退化,草場一旦破壞,便很難恢復[2]。西藏將如何合理地保護、開發草地資源,高效利用水資源,發展灌溉草地,促進草地生態修復已成為當前亟待解決的問題。

隨著太陽能技術和光伏提水技術的成熟,建設、運行成本不斷下降,利用光伏提水進行灌溉在很多無常規能源地區得到廣泛的應用[3]。這一技術非常適用于像阿里這樣人口分散、交通不便、地域廣闊、電力缺乏、但光熱資源十分豐富的地區。光伏提水灌溉不但克服了當地能源不足問題,而且還能夠充分利用當地水資源,解決牧草灌溉問題,從而提高牧草的產量,減輕天然草場放牧壓力,利于草場植被的恢復和生態環境的改善。為此,以阿里地區為應用區域,利用中國氣象數據網中噶爾站的太陽輻射數據,計算出相應條件下光伏陣列系統的峰值功率,為工程優化配置了光伏板,驅動水泵正常運行,滿足當地牧草----燕麥的灌水需求,為草原生態系統的恢復、光伏提水技術的應用提供依據與參考。

1 項目概況

阿里地區位于東經78°20′~86°10′,北緯29°40′~35°40′之間,東西長700 km,南北寬650余km。境內地勢高亢、山脈縱橫,平均海拔4 500 m。總土地面積2 866.7 萬hm2,草原面積2 133 萬hm2,占土地總面積的70%左右,可利用的草場面積約1 733 萬hm2,主要分布在自拉達克山以西,那不拉尼峰以南,包括札達、普蘭兩縣域內的高山峽谷區域,以及革吉縣色麥淌嘎的東部、北部、日土、改則、措勤三縣大部分的高山湖盆區域。

阿里地區自然地理環境特殊,降水量少且時空不均,地處干旱地帶,草地多處于高山峽谷、湖盆區域,土層相對較厚、氣候相對適宜作物生長,但因河床切割較深、水源地勢較低、水流流速平緩,修渠引水難度較大,干旱缺水致使牧草產量低、草場廢棄,嚴重阻礙了牧區草地的發展,灌溉工程建設已成為當地發展飼草料基地的必要條件。

阿里地區人口少居住分散,電網稀疏,線路少、架設電網成本高,電力資源缺乏嚴重影響灌溉工程的發展。但阿里地區太陽能豐富,輻射總量達186 485.1 卡/cm2,全年日照時數在3 153.2~3 549.8 h之間,同時光伏提水技術成熟、成本低,光伏發電能夠彌補電力不足問題,為灌溉工程發展提供動力。

項目區位于新開發灌區,屬阿里地區革吉縣文布當桑鄉夏瑪村,距文布當桑鄉政府5 km,平均海拔4 459 m,設計灌溉面積2.67 hm2。

2 基礎數據

2.1 氣象資料

區內地勢較為平緩,草原面積遼闊,草原資源較為豐富,是當地主要牧業生產基地。年平均降雨量189.6 mm,年平均氣溫-0.2 ℃,最高氣溫8.0 ℃,最低氣溫-9.1 ℃,平均風速4.4 m/s。

2.2 土壤條件

區內土壤厚度25 cm,沙壤土,耕作層土壤容重1.44 g/cm3,田間持水量23.5%,土壤飽和含水率35.3%。

2.3 草原利用情況

阿里地區人口密度稀疏,草原承載力弱,放牧強度增加導致草甸群落的高度、蓋度及地上生物量都呈顯著降低,牲畜平均占有草地面積逐年增加,草地退化、沙化和荒漠化現象日趨嚴重,草畜矛盾突出。據阿里地區農牧局草原站2010年統計數據:阿里地區理論載畜量為299.37萬綿羊單位,現有載畜量346.66萬綿羊單位,超載15.81%,阿里轄區7個縣中有6個縣超載,其中措勤縣超載最嚴重,達36.04%,其次為普蘭縣,超載28.92%,革吉縣位居第三,超載23.10%。

2.4 人工牧草種植情況

為保護和改善草原生態環境,阿里地區自20世紀80年代起開始引種試驗,發展灌溉飼草料地。據統計,阿里地區栽培草地面積約4 746.67 hm2,種植草種主要為燕麥草、披堿草和少量紫花苜蓿,平均鮮草量超過4 500 kg/hm2。種植面積最大的為噶爾縣,人工草地種植面積為1 156.67 hm2,單產4 597.48 kg/hm2,其次為革吉縣,人工種植草地面積1 072 hm2,單產4 558.71 kg/hm2[4]。

3 工程設計

3.1 作物需水量

項目區主要種植作物為燕麥,據《西藏典型地區燕麥、飼草青稞需耗水規律與灌溉制度》[5],干旱地區燕麥設計日耗水強度取5 mm,灌溉制度設計見表1。

表1 燕麥灌溉制度設計Tab.1 Design of oat irrigation system

3.2 工程設計與主要參數

(1)噴灌系統布置。噴灌水源從革吉縣新建灌區輸水管道上取水至蓄水池,光伏水泵從蓄水池中取水。

主管和支管均采用DN63聚乙烯半軟管,呈梳齒型布置,主管長度145 m,支管長度1 728 m。

噴頭采用阻尼式噴頭,額定工作壓力0.2~0.25 MPa, 額定流量1~1.2 m3/h,射程12.4~13.4。

(2)灌溉制度。噴頭組合為正方形,噴頭間距為12 m×12 m、灌水周期為3 d,系統每天運行時間8 h,一個噴點工作時間2.0 h,采取輪灌制度,單條支管為一個輪灌組。

考慮到當地土層較薄,按照傳統灌水方式,一次性滿足作物灌水定額需求,會造成土壤深層滲漏,故本工程灌溉制度設定時,采用小水勤澆方式。

(3)水泵。光伏系統電力輸出為直流電,為與水泵相匹配,在光伏板與水泵中間設置逆變器,用于直流電向交流電的轉換。經水力計算,系統設計流量15 m3/h,設計水頭35 m;配套水泵型號為SPB6-15-4,額定功率4 kW,效率為0.82,水泵適用交流電源。

4 光伏模型匹配優化計算

4.1 日照分布函數模型構建

基于噶爾站太陽輻射數據及晴天條件下日照分布函數模型[6],對項目區晴天日間太陽輻射變化進行模擬,日照分布函數模型如下:

(1)

式中:E(t)為日最大輻照度,W/m2;T為日照時長,h;t為1天中的某個時刻。

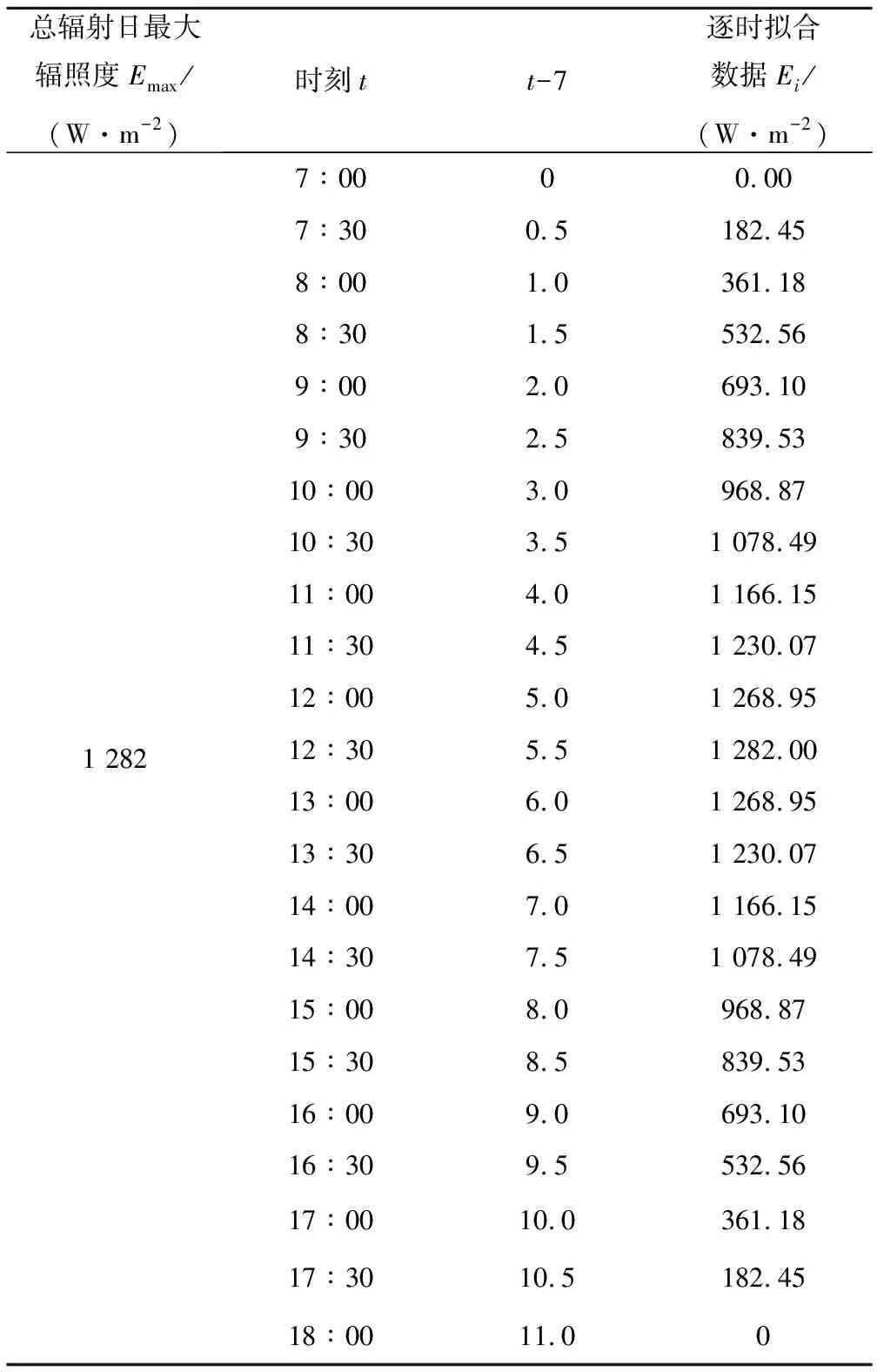

表1中各灌水時間起始日為代表,以2016年5月31日為典型日,對各日光照輻射進行模擬計算,結果見表2。

表2 光照輻射強度小時分布模擬計算成果(2016年5月31日典型日)Tab.2 Simulation results of hourly distribution of light radiation intensity (typical day on May 31, 2016)

4.2 光伏陣列最大輸出功率模型構建

光伏陣列最大輸出功率模型構建如下:

Ppvm=η1η2APVEi

(2)

式中:Ppvm為光伏陣列最大輸出功率,kW;η1為光伏板轉換效率,取17%;η2為控制器轉換效率,取98%;APV為光伏面板面積,m2,其中單塊光伏板面積為1.65 m×0.992 m,峰值功率為215 W;Ei為落在光伏面板上的太陽輻射強度,W/m2。

4.3 光伏板系統峰值功率確定

對典型日(2016年5月31日)光伏發電系統逐時輸出功率進行優化計算,不同峰值功率下的逐時輸出功率計算結果見表3。

基于實測數據及文獻[7],當水泵的輸入功率大于其額定功率時,水泵按照其額定轉速運行,即水泵提水流量為水泵的額定流量。

從計算結果知:當光伏發電系統配備光伏板數量為32塊時,光伏發電系統日輸出功率大于4 kW的小時數為8 h,可以滿足灌溉用水需求。

表3 典型日光伏發電系統逐時輸出功率優化計算結果Tab.3 Optimization results of hourly output power of typical daily photovoltaic power generation system

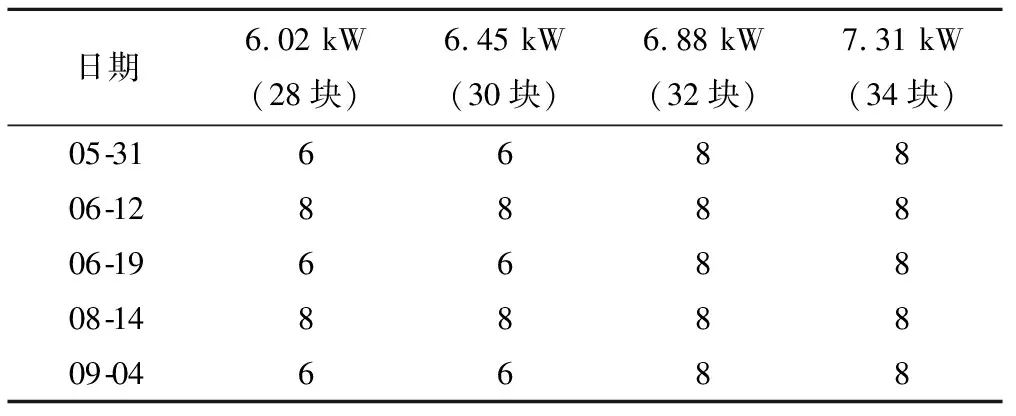

針對作物整個生育期,各灌水起始日光伏發電系統輸出功率大于4 kW的小時數的數量優化結果見表4。

表4 光伏發電系統不同峰值功率條件下各灌水起始日滿足灌水需求的小時數Tab.4 The number of hours on each irrigation starting date to meet the irrigation demand under different peak power conditions of the photovoltaic power generation system

由表4可知:對于作物整個生育期,當光伏發電系統光伏板數量為32塊,即峰值功率為6.88 kW時,可以滿足整個生育期的灌水需求。按照優化結果,工程配置了32塊光伏板。

2018年,光伏提水灌溉設備在革吉縣文布當桑鄉夏瑪村項目點安裝完成,經試運行,光伏提水水量完全滿足灌溉需求。

5 結 語

本文結合高寒地區燕麥噴灌工程設計成果,利用中國氣象數據網中噶爾站的太陽輻射數據,建立日照分布函數模型,分解出典型日逐時輻射強度,構建光伏陣列最大輸出功率模型,得出光伏陣列逐時輸出功率,計算了相應條件下光伏陣列系統的峰值功率,為工程優化配置了光伏板數量。工程應用表明:光伏匹配模型和優化計算所確定的光伏板數量和功率是可行的,能夠驅動水泵正常運行,滿足燕麥灌水需求。