制造消費者沖突

消費者不喜歡廣告。廣告對大多數消費者而言,是一種信息的干擾;消費者會對廣告產生一種心理抗拒,產生“廣告回避”現象——如果條件允許,消費者都會用廣告屏蔽軟件把推送給他們的廣告統統關掉;或者在廣告時間上個廁所。

消費者喜歡什么?

電影,電視劇,綜藝,比賽……

為什么?因為它們充滿了戲劇的沖突感!

“啟承轉合,環環緊扣”的沖突設計;人與人之間的沖突,比如《羅密歐與朱麗葉》;人物內心的沖突,比如《復仇者聯盟》《基督山伯爵》;人物與環境的沖突,比如《紙牌屋》《三塊廣告牌》。每一次沖突的較量就構成了“一場戲”,讓人看得入迷,看得懷疑人生。如果劇情缺少沖突,對觀眾來說就像是麻稈打老虎——不痛不癢,只有當劇情的沖突開始激化,觀眾大腦的活躍度才會提升,注意力也就會集中。

如果沒有沖突的設計,戲劇就如同白開水般的人生,沒準消費者就會覺得還不如廣告精彩了。所以廣告不妨向戲劇學習沖突的方法:通過戲劇化的沖突設計,制造消費者的心理沖突,有技巧地進攻他們的左右腦。

制造消費者的心理沖突,有兩種途徑:

制造一個驚嘆號——意料之外,情理之中;

制造一個問號——引發好奇和反思。

制造一個驚嘆號——ROMANIAROM巧克力

ROMANIAROM從1964年開始便成為當地最受歡迎的零食,但現在羅馬尼亞的年輕人似乎對它越來越不感冒,反而更加偏愛進口食品,導致ROMANIAROM巧克力銷量一路下滑。

制造心理沖突:ROMANIAROM巧克力將原本羅馬尼亞國旗的包裝換成了美國星條旗包裝,在超市等公共場合大規模推廣新包裝,特別是戶外廣告中強調:愛國情緒并不能滿足你,來試試這款新包裝的巧克力棒吧。

把羅馬尼亞的國旗改為了美國國旗——制造了強烈的心理沖突,在羅馬尼亞人心中投下了一個巨大的“驚嘆號”,激發了人們的愛國情結,紛紛譴責這種“崇洋媚外”的做法,他們甚至示威游行,要求趕緊把包裝改回來。

超過67%的羅馬尼亞民眾參與討論,風波過后,包裝被換了回去,電視臺甚至專門為此錄制節目歡迎其回歸。

這次活動觸發了消費者對ROMANIAROM的再度熱愛,讓ROMANIAROM巧克力重回了銷量冠軍的位置,再一次成為羅馬尼亞的國民巧克力。

意料之外,情理之中

中國有句老話說:富貴險中求!要制造消費者心理的沖突,也是險中求勝的方法,要膽大心細,出奇制勝,就像喬治·路易斯說:“我們是被雇來喚起消費者,而非麻醉消費者的。小心,是創意的最大敵人!”

要喚起消費者,激發他們立即采取行動,必須制造“意料之外”的沖突感。

消費者對外界的感知分為三個區域:

最里面一層:舒適區,最熟悉的事物。

最外面一層:恐慌區,是陌生的事物。

中間的一層:學習區,最利于接受新事物,改變老事物。

我們應該在“熟悉和陌生之間”制造一個沖突點,就像MAYA(Most advanced yet acceptable)原則:設計可以特別大膽,但觀眾還必須理解;制造沖突,也必須在消費者的“情理之中”,才不至于讓他們恐慌和拒絕。所以,喬布斯始終都把消費者當作“科技的小白”,才能讓最新的科技最快被人們接受和理解。

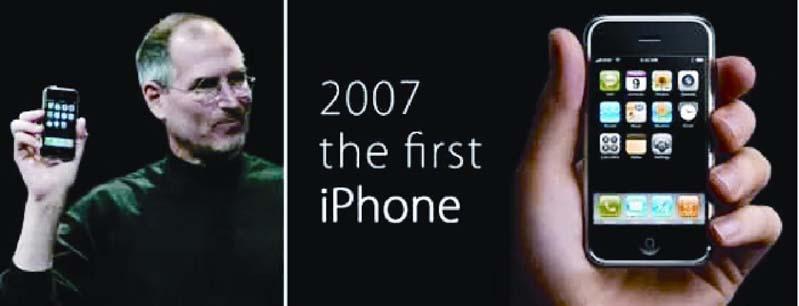

2007年喬布斯在發布第一只iPhone的時候,并沒有宣布智能手機橫空出世了,而是在觀眾的“意料之內”,層層推薦了三個產品:第一款是觸控式寬屏幕iPod,第二款是革命性的移動電話,第三款是突破性的網絡通信設備。隨后他又將這三款產品重復了一遍,“iPod,移動電話,網絡通信設備”,最后,他宣布:“你們聽出來了嗎?這些不是三個不同的設備,這是一個完整的產品,我們把它命名為iPhone。”臺下爆發了瘋狂的掌聲。

制造一個驚嘆號必須打破消費者預期值,在他們的意料之外;制造一個驚嘆號必須符合消費者接受度,在他們的情理之中。

制造一個問號——馬蜂窩

凱文·凱利在《必然》中告訴我們:問題比答案更重要。

利用“問題”,能更快速激發消費者的參與感,能更有效地刺激消費者產生好奇,主動搜尋解決沖突的方法。甚至,你越是不給他們答案,他們越會主動尋找答案,就像馬蜂窩制造的沖突:馬蜂窩就是通過“制造問題”的方式,制造消費者心理沖突,在2018年世界杯這個巨大的流量池中,砸出了巨大的水花——世界杯投放期間,馬蜂窩移動端指數增長了316%,遠遠拉開競爭對手。

馬蜂窩原名為“螞蜂窩,自由行”,被葉茂中沖突戰略改為“馬蜂窩,旅游網”;把“螞”改成“馬”,避免產生歧義。

把“自由行”改為“旅游網”,就是去除“自我設限”的定位,戰略擴容升級。但在“旅游網”的賽道上,我們如何挑戰攜程這樣的巨頭呢?

只有制造沖突,才能改變賽道,重構市場。

在第一次戰略會上,葉茂中講了一個故事。一個胡同里有幾家商店,其中一個商店打了一個口號:中國第一;旁邊一個店就不干了,也打了一個口號:世界第一;那第三家店怎么辦?全宇宙第一?第三家店打了個口號:本胡同第一!

線上旅游就像這條胡同,客人進了胡同還沒看到馬蜂窩之前,生意就被前面的店搶走了。馬蜂窩作為旅游出行的后來者,必須跑到胡同口去攔一道水閘,所以,我們訴求“旅游之前,先上馬蜂窩”,在消費者進胡同之前,就被馬蜂窩攔截了。這樣一來,我們就能在強敵林立的旅游市場,占據流量的入口,不管對手訴求什么,用戶都會先來馬蜂窩瞅一眼。然后,消費者馬上就會好奇地問:旅游之前為什么要先上馬蜂窩呢?

馬蜂窩廣告里,黃軒說:旅游之前,先上馬蜂窩。

唐僧三次替消費者問:為什么要先上馬蜂窩?

黃軒卻始終不回答。

制造消費者心理沖突,就是激發消費者的好奇心,不停地刺激他們去思考:到底是為什么呢?為什么呢?直到他們主動尋找答案,下載APP。這樣的制造沖突,在世界杯分秒黃金的傳播環境下,更為有效。

馬蜂窩制造了消費者心理沖突,網上引發了各種熱議,甚至于宗教人士提出了抗議,認為唐僧有損于宗教的形象,中央電視臺不得已讓馬蜂窩“今天晚上就要把這個廣告里的唐僧去掉”。

面對這個突如其來的“沖突”,我們越加確信通過制造沖突所引發的效應和帶給品牌的價值是巨大的,由此更加堅定了“沖突”一旦開始,就不能停。“去唐僧”勢在必行,我們反而應該利用這個“沖突”,為馬蜂窩制造下一波熱點,繼續擴大“沖突”,把危機變為沖突的新機會。

第一部:馬蜂窩廣告去旅游了!

唐僧的形象不能用,但廣告的核心訴求不能變,如何讓“唐僧不見了”,能意料之外,又情理之中?我們需要制造一個小小的懸念——“馬蜂窩廣告去旅游了,明天回來。”博君一笑的同時,也勾起了一些觀眾的好奇:明天回來的馬蜂窩會變成什么樣子呢?

馬蜂窩廣告也去旅游了,不僅再一次強化了馬蜂窩的產品訴求,更為“唐僧去旅游了”,埋下了伏筆,為“唐僧不見了”,做了創意性的鋪墊。

而這波廣告讓原先吐槽的網友們紛紛改口:可愛、創意、好萌。

就在大家以為馬蜂窩廣告被撤下的時候,馬蜂窩廣告繼續制造沖突,創造下一波沖突式傳播的高潮。

第二部:唐僧也去旅游了!

“只聞其聲,不見其人”——我們保留了唐僧的聲音識別,但“人呢?”

“旅游去了!”

消費者即便看不見唐僧,但唐僧的三連問:“為什么要先上馬蜂窩?”讓消費者立馬聯想到他。

第三部:唐僧去俄羅斯看球了!

唐僧去哪了?

很多網友在俄羅斯的大街和賽場上,找到了唐僧的身影!

這下子就炸開了鍋,引發了新一輪的熱議:這太精彩了!

甚至有人說這開啟了中國廣告行為藝術的新紀元。

愛因斯坦曾說:“常識就是人到十八歲為止,所累積的各種偏見。”

在制造消費者心理沖突的過程中,需要我們挑戰這些偏見,打破消費者的“習以為常”;讓他們產生“懂了那么多道理,卻依然過不好這一生,是不是這些道理都錯了”的心理暗示;產生疑問,給消費者一個問號,就是成功制造心理沖突的開始,因為只有推翻老的,舊的,亂的,差的……我們才有新機會。