院士吳良鏞:誓為國人謀良居

■ 文 陳全忠

兩年前,“人居環境科學的創建者”吳良鏞剛剛結束了自己在清華大學長達70年的教學生涯。如今96歲的他與人交談時言語寥寥,但是談及城市、人居,他的眼神仍閃爍著青年人一般的光芒。

少年吳良鏞

1945年起,建筑學家吳良鏞先生面對戰后的滿目瘡痍,立志于建筑事業。國家最高科技獎、“改革先鋒”、聯合國世界人居獎,多年的求索和努力,讓他贏得了很多贊譽。同時,他還是一名大學教師,指導學生、參加實踐、投身科研,矢志“匠人營國”,致力“謀萬家居”,思考沒有至盡。“我畢生追求的就是要讓全社會有良好的與自然相和諧的人居環境,讓人們詩意般、畫意般地棲居在大地上。”這是吳良鏞的一生所系。

廢墟中勵志,筑夢新中國

“秦淮緩緩流呀,盤古到如今。江南錦繡,金陵風雅情呀。”1922年5月7日,吳良鏞出生在江蘇南京一個普通職員家庭,他名字中的“鏞”乃古樂器——奏樂時用來打節拍的一種大鐘。父親希望他能奏出生命強音。吳良鏞從小愛好廣泛,喜歡吟詩作畫,讀完《紅樓夢》后,便希望將來能夠建造一座秀美的園林建筑。

1940年的一天,18歲的吳良鏞剛考完試,打算休息一會,然而還沒等他睡著,日本飛機就飛過來了。防空警報過后,吳良鏞跑出防空洞,只見濃煙滾滾,大半個城市陷入火海。可以說,是這次轟炸促成他選擇學習建筑,他渴望學成后重建家園。

考入國立中央大學建筑系后,吳良鏞寫了一篇對漢朝的建筑進行了追溯的文章,被著名建筑學家梁思成看到,因欣賞他的才華,便請他協助手繪編著中國第一本文物保護目錄《全國重要文物建筑簡目》。

抗戰勝利后,剛畢業兩年的吳良鏞應梁思成之約,協助他創辦了清華大學建筑系。建系之初,梁思成赴美講學,吳良鏞和林徽因成為系里僅有的兩名教員,自此揭開了新中國建筑教育的新篇章。

青年吳良鏞

1948年夏天,梁思成推薦吳良鏞到美國匡溪藝術學院建筑與城市設計系深造。在著名建筑師沙里寧的指導下,吳良鏞開始探索中西交匯、古今結合的建筑新路。然而新中國成立后第二年,梁思成給吳良鏞發來急電:“北京百廢俱興,正要開展城市規劃工作,希望你趕快回來。”當時,吳良鏞已經在美國建筑界小有名氣,但“百廢待興”四個字,讓他重新想起青少年時的苦難與夢想。于是,他和那個時代許多充滿赤子情懷的科學家、藝術家一樣,沖破重重阻撓,幾經周折,輾轉回國。

回到清華大學任教后的第二年,吳良鏞就擔任了北京市計劃委員會的顧問,先后參與長安街規劃、毛主席紀念堂設計、天安門廣場的擴建規劃、國家圖書館的設計等等。1976年唐山大地震后,余震未消,他就作為最早一批專家參加重建規劃。

廣廈萬間,只為人居謀

那時候,吳良鏞感覺自己有使不完的勁。“我豪情滿懷地目睹了祖國的進步,每每捫心自問,我們將把一個什么樣的世界交給子孫后代?”為了追尋這個問題的答案,他不顧辛勞,每天清晨就拖著裝滿資料的小車到辦公室工作,中午讓家里送飯,然后在辦公室里小睡一會兒,接著一直工作到晚上才離去。他還經常親自奔波在各個建筑工地上,而這個習慣即使在他80高齡的時候也是如此。

吳良鏞書法

2008年的夏天,已經85歲的吳良鏞在南京江寧織造博物館工地視察時突發腦梗,一頭栽倒在地上。當時,所有人都以為吳良鏞的工作至此畫上了句號,醫生也判斷他不可能再站起來。然而病痛并沒有將他擊垮,反而激發出他更加頑強的拼搏精神。面對腦梗造成的手腳不便,吳良鏞開始了常人難以想象的康復治療。“別人一天練4個小時,我就練8小時,我告訴自己,必須盡早站起來,回到我熱愛的建筑領域。”吳良鏞暗下決心。夏天屋里很熱,很多患者都偷懶不愿鍛煉。可是,吳老認真鍛煉的身影每天都準時出現,一會兒,全身就已被汗水濕透。正是因為有著遠超常人的毅力,吳良鏞很快就可以走路了,不聽使喚的手也能握筆寫字了。醫生都嘖嘖稱奇,認為這樣的恢復效果太不可思議了。

在出院那天,吳良鏞送給醫院一幅親筆所寫的書法作品。蒼勁有力的字跡,是給康復課程交出的最好答卷。出院后的他仍然閑不住,思維的活躍程度甚至超過年輕人,幾乎每天都會有新想法、好創意迸發出來。

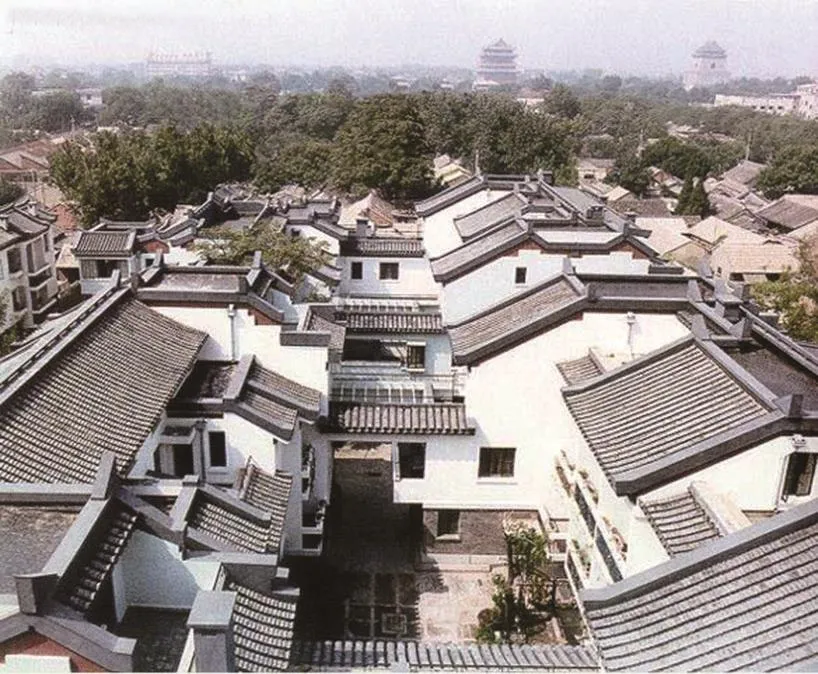

1978年,吳良鏞開始對北京舊城區中心地段的整治進行研究,其后又深入到對破舊危房地區改造和新型四合院的規劃設計的工作中。在北京市政府的支持下,他主持了北京菊兒胡同四合院改造工程的規劃設計。“天棚魚缸石榴樹,先生肥狗胖丫頭”,這濃郁的老北京胡同、四合院生活,無數次地被人向往。但是當胡同殘破、四合院變為大雜院時,生活遠沒有這般詩意。

菊兒胡同位于北京市中心城區,41號院原來是那種老電影上常見的環境最惡劣的大雜院:人滿為患,40多戶人家共用一個水龍頭,一下雨就發水災。菊兒胡同方案審批時費盡周折,前后審查了7次之多,但吳良鏞不厭其煩、反復修改,到了施工圖階段,光圖紙就出了95張。吳良鏞把41號院建成了由幾棟白墻黛瓦三層小樓構成的類四合院建筑,由于空間應用合理,三層樓容納了普通樓房五層的人口。整個院子充滿了蘇州園林的詩情畫意,甚至保留了原有的古樹。改造后,已有萬余人次的各國友人來此參觀訪問,并有20多戶外國人干脆租下房子,成為這里的新居民。后來,菊兒胡同改造獲得亞洲建筑師協會金質獎和聯合國“世界人居獎”。相對于大拆大建,吳良鏞倡導的“有機更新”理念,延續了城市原有的歷史環境,對于具有深厚歷史底蘊的城市來說,可謂是探索了一條舊城更新和危房改造的新路線。

吳良鏞參與改造的北京東城區南鑼鼓巷菊兒胡同

作為中國建筑學與城市規劃學的領軍者,吳良鏞非常重視科學理論體系的構建,不斷探索著中國特色的建筑與城市理論的發展之路。他汲取中國文化、哲學精華,融貫多學科的研究成果,創造性地提出“廣義建筑學”理論,并出版了15萬字同名專著,將建筑從單純的“房子”概念走向“聚落”的概念。在此基礎上,吳良鏞針對城市化日益加快的進程和建設事業大發展的格局,創建了“人居環境科學”體系。

“我們需要激情、力量和勇氣,自覺思考21世紀建筑學的未來。”在國際建筑師協會第20屆世界建筑師大會上,時任大會科學委員會主席的吳良鏞宣讀了由他起草的《北京憲章》并獲得通過,標志著“廣義建筑學”與“人居環境”學說已為世界建筑師所普遍接受和推崇,從而扭轉了長期以來西方建筑理論占主導地位的局面。作為國際建筑師協會成立50年來的首部憲章,它成為指導新世紀世界建筑發展的重要綱領性文獻,并在2002年以中、英、法、西、俄5種語言出版。

從參與戰后重建到發展人居科學,吳良鏞不僅將目標放在了筑建“廣廈萬間”,而且將城鄉規劃學、環境學、風景園林學等領域融入建筑學,為實現人類更宜居的環境繼續奮斗著。“我希望在13個現有學科門類上增設‘人居科學’。”吳良鏞后來談起時說,“人生百年,我現在已經是‘行百里者半九十’,剩下的十里路可能會更加艱難,但是我不希望輕易失去這最后的‘人生單元’,我要積極去完成尚未完成的事。”

人生望百,青春明媚

吳良鏞以極大熱情投身的另一個領域就是教育事業。他是新中國建筑教育事業的開拓者之一。1952年起,他歷任清華大學建筑系副主任、主任,全面推動建筑技術科學、建筑歷史與文物保護等學科的發展;1956年他主持全國建筑學會議,制定全國建筑學共同教學計劃;1959年,他創辦了清華大學建筑設計研究院;1960年參與領導全國建筑學專業通用教材的編寫,并主持撰寫《城鄉規劃》教學用書。1995年創辦清華大學人居環境研究中心。

他以嚴謹的學風,始終堅持在教學第一線。50年代初,他是指導建筑學專業第一批研究生的導師,也是是國務院批準的第一批博士生導師。清華大學1978級學生梁勤還記得,當年吳良鏞指導他撰寫碩士論文,論文有11萬字,吳先生從頭到尾改了3遍,并在修改之處逐一做了標記。后來,梁勤給母校捐了300萬元,設立了一筆教育基金,并以吳良鏞的名字命名。桃李不言,下自成蹊,他培養的博士和碩士現在很多都已經成為國家勘察設計大師、國際知名學者和總建筑師、總規劃師。

吳良鏞獲國家科學技術獎勵證書

2012年2月14日,吳良鏞在人民大會堂獲得了2011年度國家最高科學技術獎。中國科技界的最高榮譽,第一次授予了一位建筑學家。2018年12月,在改革開放40周年大會上,吳良鏞名列100名“改革先鋒”之一。

人民得安居,畢生情所系!在吳良鏞心中,創造良好的、與自然和諧的人居環境,讓人們詩意地棲居在大地上,這是他一生不變的理想。而一生所堅持的求索和努力,也讓他贏得了很多贊譽。美國建筑師協會稱他為“新中國建筑與城市規劃的先行者和杰出的建筑教育家”。著名的建筑學家貝聿銘先生說:“不管你到哪個國家,說起中國的建筑,大家都會說起吳良鏞。”而讓我們印象最為深刻的,是《亞洲建筑師》一書對吳先生的評價——人民建筑師。