“7·11”陜西區(qū)域性暴雨診斷分析及預(yù)報(bào)著眼點(diǎn)

馬曉華,馬 青,劉嘉慧敏,張科翔

(1.陜西省氣象臺(tái),西安 710014;2.眉縣氣象局,陜西眉縣 722300)

西北地區(qū)東部暴雨作為我國(guó)的暴雨成員之一,得到了大量氣象專家的關(guān)注,慕建利[1]認(rèn)為高空西風(fēng)急流入口區(qū)右側(cè)的動(dòng)力強(qiáng)迫是對(duì)流層高層暴雨區(qū)輻散形成和加強(qiáng)的原因,動(dòng)力強(qiáng)迫引起的非地轉(zhuǎn)風(fēng)是暴雨形成的原因之一。中β尺度重力波可以引起暴雨的發(fā)生[2]。廣義位溫和對(duì)流渦度矢量異常的分布和垂直變化對(duì)暴雨的預(yù)報(bào)有較好的指示意義[3]。西風(fēng)帶弱冷空氣與副熱帶高壓西北側(cè)的西南氣流交匯時(shí),可觸發(fā)對(duì)流產(chǎn)生[4]。陜西位于西北地區(qū)東部,暴雨位居災(zāi)害性天氣之首。張雅斌[5]認(rèn)為陜西關(guān)中初夏暴雨發(fā)生在位勢(shì)穩(wěn)定層結(jié)環(huán)境,暖濕空氣沿著低層冷空氣向北爬升,暴雨中心等熵面隨高度向北傾斜,存在能量鋒生和對(duì)稱不穩(wěn)定。陶建玲[6]認(rèn)為前期降水條件不明顯的情況下,高溫高濕有利于能量聚集,西風(fēng)槽東移和弱冷空氣沖擊有利于陜西初夏暴雨產(chǎn)生。劉嘉慧敏[7]對(duì)比分析了陜西初夏與盛夏暴雨過(guò)程,認(rèn)為暴雨過(guò)程均有高空干冷空氣入侵,但盛夏暴雨期間低空急流持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng),大氣具有明顯高溫高濕及位勢(shì)不穩(wěn)定。然而陜西盛夏區(qū)域性暴雨頻次、降水范圍和強(qiáng)度相比初夏暴雨總體偏大,常伴有遠(yuǎn)距離臺(tái)風(fēng)影響[8-11],往往會(huì)造成嚴(yán)重的次生災(zāi)害。因此本文利用常規(guī)氣象觀測(cè)資料、陜西區(qū)域自動(dòng)站觀測(cè)資料、NCEP 1°×1°再分析資料和衛(wèi)星探測(cè)資料等,對(duì)2018年盛夏時(shí)節(jié)陜西省氣象臺(tái)預(yù)報(bào)非常準(zhǔn)確的一次區(qū)域性暴雨天氣過(guò)程進(jìn)行診斷分析,尋找預(yù)報(bào)著眼點(diǎn),總結(jié)預(yù)報(bào)成功經(jīng)驗(yàn),為盛夏區(qū)域性暴雨預(yù)報(bào)提供技術(shù)支撐。

1 過(guò)程概況

2018年7月9—12日,陜西出現(xiàn)入汛以來(lái)范圍最廣的一次降水天氣過(guò)程(簡(jiǎn)稱“7·11”暴雨),陜北、關(guān)中西部、陜南西部出現(xiàn)大范圍暴雨天氣。全省累計(jì)雨量陜北24.9~90.6 mm,關(guān)中2.4~93.3 mm,陜南0.5~109.4 mm。強(qiáng)降水主要發(fā)生在10日白天至11日早晨(圖略),持續(xù)數(shù)日降水致使陜西省多地發(fā)生洪澇災(zāi)害。這次強(qiáng)降水范圍廣、強(qiáng)度大、夜雨性特征明顯,造成漢中、寶雞、延安等7市33區(qū)縣25.6萬(wàn)人受災(zāi),1人因房屋倒塌死亡,農(nóng)作物受災(zāi)面積1.5萬(wàn)hm2,其中絕收0.14萬(wàn)hm2,直接經(jīng)濟(jì)損失3.7億元。

2 暴雨期間高空環(huán)流及地面特征

2.1 高空環(huán)流

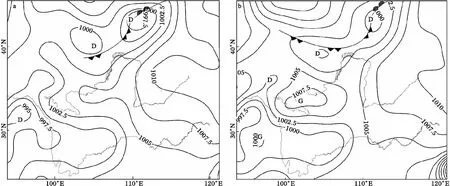

10日08時(shí)500 hPa高空?qǐng)D(圖1)上呈現(xiàn)出陜西盛夏時(shí)節(jié)典型暴雨天氣特征(西風(fēng)槽、副高、臺(tái)風(fēng)共同影響型)[12],整個(gè)東亞地區(qū)大氣環(huán)流呈徑向型分布。貝加爾湖低渦底部分裂的短波槽位于河套上游地區(qū);副熱帶高壓呈東西走向,西脊點(diǎn)位于108°E,28°N,陜西處于副高西北側(cè)西南氣流中;在臺(tái)灣島以東洋面上有超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“瑪莉亞”以25~40 km/h的速度向西移動(dòng),同時(shí)在南海有熱帶低壓系統(tǒng)生成。700 hPa上,從內(nèi)蒙古中部到寧夏西部、甘肅東部有切變系統(tǒng)存在,此時(shí)漢中、西安、延安風(fēng)速分別為12 m/s、8 m/s、10 m/s,并在陜南西部一帶有風(fēng)速輻合。925 hPa上有一支偏東氣流影響關(guān)中、陜南地區(qū)。20時(shí)(圖略)河套上游高空槽快速東移到陜西西部地區(qū),較08時(shí)陜西上空西南氣流明顯加強(qiáng)。700 hPa在陜西、甘肅交界處有一西北渦形成,西北渦南側(cè)冷式切變線前部西南氣流快速加強(qiáng),漢中、西安、延安風(fēng)速分別為14 m/s、12 m/s、8 m/s,整個(gè)陜西西部風(fēng)速出現(xiàn)了明顯輻合。同時(shí)850 hPa有從西北方向入侵關(guān)中西部、陜南西部的冷空氣。20時(shí)開(kāi)始降水增強(qiáng)。11日08時(shí)(圖略)500 hPa高空槽依然維持,但是700 hPa西南氣流明顯減弱,漢中、西安、延安風(fēng)速為8 m/s、12 m/s、8 m/s,850 hPa切變線已基本移出陜西境內(nèi),925 hPa上陜西西部已被偏西氣流控制。

2.2 地面形勢(shì)

地面圖上,“7·11”暴雨的總體形勢(shì)為“東高西低”型,有利于冷空氣從華北地區(qū)進(jìn)入陜西并影響陜西西部地區(qū)。從圖2可以清楚分析出地面冷空氣的移動(dòng)路徑和強(qiáng)度,其中1 005 hPa等壓線從10日14時(shí)到20時(shí)明顯西伸到甘肅東部及寧夏東部,即有地面冷空氣經(jīng)山西入侵陜西地區(qū)。10日20時(shí)到11日02時(shí),由于地面冷鋒的加強(qiáng)和東移,與東北路弱冷空氣在甘肅、青海交界處形成地面冷高壓,高壓前端的1 005 hPa等壓線位于陜北和關(guān)中西部及陜南西部。地面東北路冷空氣侵入,之后與西北路冷空氣合并加強(qiáng)形成冷墊,是觸發(fā)本次暴雨的主要原因。

圖1 2018-07-10T08 500 hPa高空?qǐng)D

以上分析表明,偏南氣流突然加強(qiáng)是陜西盛夏區(qū)域性暴雨的預(yù)報(bào)著眼點(diǎn),偏南氣流可為暴雨區(qū)帶來(lái)充沛的水汽和能量, 有利于大范圍暴雨發(fā)生。冷空氣先從東北路進(jìn)入陜西關(guān)中和陜南地區(qū),之后高空槽攜帶西北路弱冷空氣入侵暴雨區(qū),東北路與西北路冷空氣共同起到了冷墊作用。冷空氣強(qiáng)迫抬升偏南暖濕氣流,加大了暴雨區(qū)的溫度垂直遞減率和斜壓性,增加了大氣的不穩(wěn)定程度,有利于中小尺度對(duì)流云團(tuán)的發(fā)展。

圖2 2018-07-10T20(a)和2018-07-11T02(b)地面圖

3 物理量場(chǎng)診斷

3.1 水汽條件

暴雨天氣中持續(xù)不間斷的水汽供應(yīng)十分必要,以補(bǔ)充暴雨發(fā)生所造成的大氣柱內(nèi)水汽損耗。計(jì)算大氣整層水汽通量,以此來(lái)分析水汽來(lái)源。

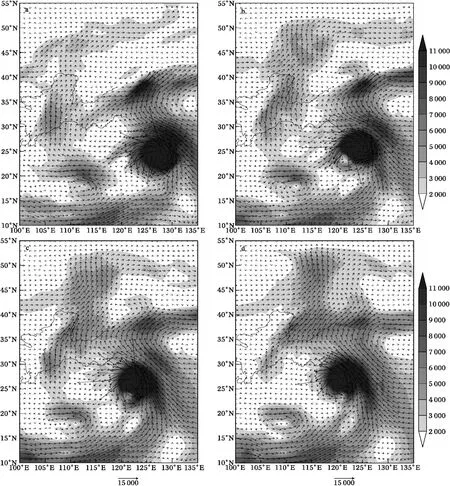

10日08時(shí)(圖3a),臺(tái)風(fēng)“瑪莉亞”位于127.3°E、24°N,其外圍偏東氣流沿著東北西南向帶狀分布的副高南側(cè)一直向內(nèi)陸輸送水汽;同時(shí)在南海有熱帶低壓環(huán)流存在,熱帶低壓外圍的東南氣流也源源不斷地向內(nèi)陸輸送水汽。兩條水汽通道為西北地區(qū)東部的暴雨過(guò)程提供了水汽和能量。從圖3a可以看出,水汽通量值大于3 kg/(cm·s·hPa)的值與全省6 h降水落區(qū)對(duì)應(yīng)非常好,特別是5 kg/(cm·s·hPa)以上的水汽通量大值區(qū)正好對(duì)應(yīng)漢中地區(qū)強(qiáng)降水。14時(shí)隨著超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“瑪莉亞”及南海熱帶低壓的西北行,陜西地區(qū)水汽通量明顯增強(qiáng),全省均為3 kg/(cm·s·hPa)及以上的水汽通量區(qū),關(guān)中西部及陜南西部水汽通量增大到5~6 kg/(cm·s·hPa),強(qiáng)降水繼續(xù)維持。20時(shí)(圖3b)陜北地區(qū)水汽通量增加到4~6 kg/(cm·s·hPa),陜北地區(qū)降水開(kāi)始增大。11日02時(shí)(圖3c),關(guān)中、陜南水汽通量值為4~5 kg/(cm·s·hPa),陜北水汽通量大于6 kg/(cm·s·hPa),中心增強(qiáng)到7 kg/(cm·s·hPa)。10日20時(shí)—11日02時(shí)陜北降水達(dá)到最強(qiáng),靖邊和橫山出現(xiàn)了6 h大于50 mm的降水量,02—08時(shí)留壩6 h降水量為51 mm,10日20時(shí)—11日08時(shí)降水達(dá)到了峰值。08時(shí)以后偏南風(fēng)有所減弱(圖3d),2 kg/(cm·s·hPa)以上的水汽通量通道斷裂,全省降水明顯減弱。

圖3 2018-07-10—11整層大氣水汽通量(單位為g/(cm·s·hPa))(a 10日08時(shí);b 10日20時(shí);c 11日02時(shí);d 11日08時(shí))

可見(jiàn)大氣整層水汽通量在盛夏區(qū)域性暴雨預(yù)報(bào)中具有一定的指示意義,水汽通量的突增對(duì)應(yīng)降水的增強(qiáng),水汽通量大值中心對(duì)應(yīng)強(qiáng)降水落區(qū)。

3.2 假相當(dāng)位溫

假相當(dāng)位溫是表示大氣溫度、壓力、濕度的綜合特征量,表示了大氣的溫濕特征和垂直運(yùn)動(dòng)。其水平分布和垂直分布與對(duì)流天氣的發(fā)生發(fā)展有極大關(guān)系,也反映了大氣中能量的分布。

850 hPa的假相當(dāng)位溫變化反映了冷暖空氣的活動(dòng)情況,10日08時(shí)θse的分布圖(圖4a)上,假相當(dāng)位溫在陜西境內(nèi)的值均大于65 ℃,全省都屬于較高能量區(qū)。能量鋒區(qū)從四川盆地經(jīng)陜南西部、關(guān)中西部至陜北。14時(shí)從四川向陜西關(guān)中至陜北方向形成了一條能量舌,能量舌前端θse超過(guò)70 ℃。該能量舌反映了高能、高濕、不穩(wěn)定的暖濕氣流,說(shuō)明有一支西南氣流向陜西地區(qū)輸送了大量的水汽和不穩(wěn)定能量。

20時(shí)θse(圖4b)能量舌繼續(xù)北伸,θse超過(guò)70 ℃范圍覆蓋了整個(gè)河套地區(qū),值得注意的是在陜甘交界處及陜北與山西交界處各有一低值θse區(qū)。恰好將該高能高濕氣團(tuán)夾在中間,形成一Ω形的分布形態(tài)。Ω形東側(cè)東路小股回流干冷空氣,在夏季氣壓場(chǎng)上表現(xiàn)的往往比較弱,容易被忽視。這股干冷空氣有向西流動(dòng)的趨勢(shì),阻擋了西南暖濕氣流向東擴(kuò)散,使得低層輻合加強(qiáng)。Ω形西側(cè)為冷鋒后部移動(dòng)較快的一小股干冷空氣,這股向東南爆發(fā)的干冷空氣沖擊,使得高能舌θse附近形成明顯輻合,觸發(fā)了高能θse附近的高熱能空氣強(qiáng)烈地對(duì)流上升。可見(jiàn)從華北來(lái)的東路弱冷空氣及南下的西北路弱冷空氣觸發(fā)了陜西地區(qū)的暴雨天氣,暴雨區(qū)就位于Ω形的冷暖空氣交匯處。θse的Ω形分布形態(tài)維持到了11日02時(shí)(圖4c),該12 h內(nèi),在陜南與陜北地區(qū)各出現(xiàn)了大于50 mm/6 h強(qiáng)降水。08時(shí)高能舌明顯東移(圖4d),東移南下的西北路干冷空氣逐漸控制陜西地區(qū),08時(shí)之后強(qiáng)降水減弱為小雨。

圖4 2018-07-10—11 850 hPa假相當(dāng)位溫分布及變化(單位為℃) (a 10日08時(shí);b 10日20時(shí);c 11日02時(shí);d 11日08時(shí))

根據(jù)上面分析可見(jiàn),本次過(guò)程中850 hPa假相當(dāng)位溫在暴雨落區(qū)和強(qiáng)度預(yù)報(bào)方面具有較好指示,尤其是低能干冷空氣夾擊能量舌的位置,能較好的判斷出暴雨落區(qū)位置。

3.3 渦度、散度及垂直速度

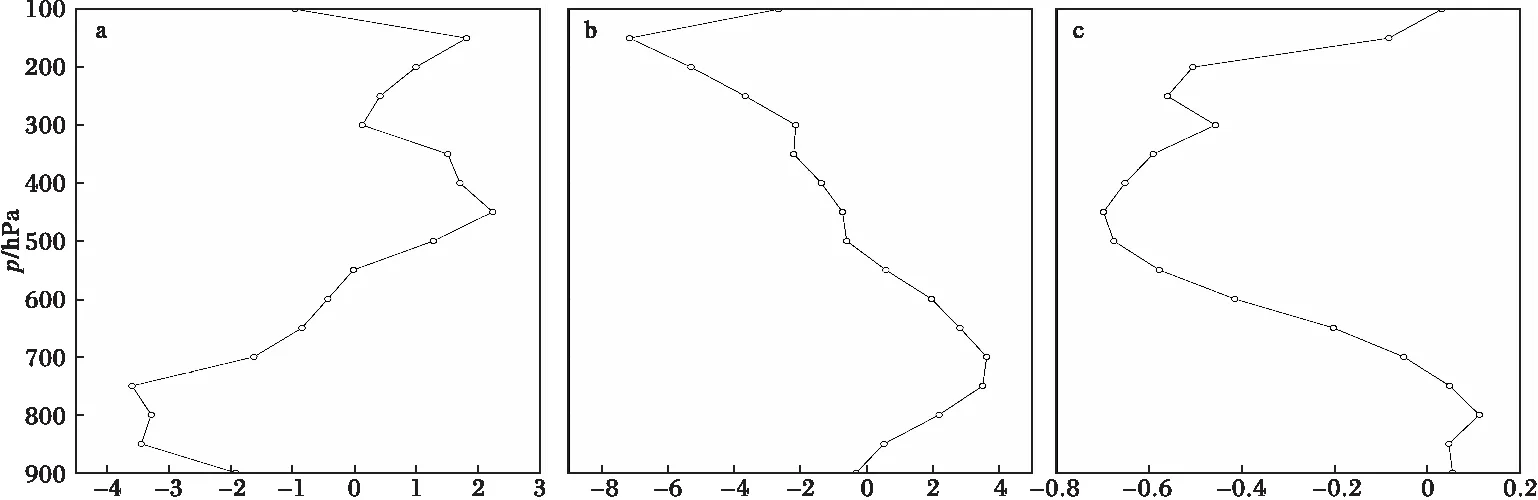

分別計(jì)算10日08時(shí)到11日08時(shí)關(guān)中、陜南及陜北強(qiáng)降水區(qū)平均散度、渦度及垂直速度,分析暴雨過(guò)程的動(dòng)力場(chǎng)特征。10日08時(shí)(圖略)整個(gè)散度場(chǎng)呈現(xiàn)輻合輻散的垂直波列分布,且輻合輻散強(qiáng)度絕對(duì)值在1.5×10-5s-1左右。14時(shí)(圖5a)大氣輻合輻散程度明顯增強(qiáng),低層550 hPa以下均轉(zhuǎn)為輻合區(qū),最強(qiáng)輻合約為-3.5×10-5s-1;大氣高層為輻散區(qū),最強(qiáng)輻散出現(xiàn)在150 hPa,其值約為2.0×10-5s-1。20時(shí)(圖略)低層輻合進(jìn)一步增強(qiáng),且最強(qiáng)輻合值-3.5×10-5s-1位于800 hPa上下。直到11日08時(shí)大氣一直維持低層強(qiáng)輻合,高層輻散的單峰型分布特征。從渦度的垂直分布(圖5b)也可以明顯看出,低層氣旋性渦度在逐漸增強(qiáng),高層負(fù)渦度、低層正渦度分布特征在整個(gè)降水過(guò)程中一直維持。10日20時(shí)(圖略)低層負(fù)渦度達(dá)到最強(qiáng),非常有利于地面氣旋的發(fā)展,有利于上升運(yùn)動(dòng)。從整個(gè)上升運(yùn)動(dòng)的演變也能清楚看出(圖5c),10日08時(shí)到11日08時(shí),對(duì)流層整層大氣均為上升區(qū)。

同時(shí)分析了陜北暴雨區(qū)上空的動(dòng)力場(chǎng)分布特征,與關(guān)中、陜南的暴雨區(qū)大氣垂直分布類似,但最強(qiáng)時(shí)刻出現(xiàn)在10日20時(shí)到11日02時(shí)(圖略),這也與陜北暴雨的集中時(shí)段相對(duì)應(yīng)。

圖5 2018-07-10T14過(guò)關(guān)中、陜南暴雨區(qū)區(qū)域平均(a 散度,單位為10-5 s-1;b 渦度,單位為10-5 s-1;c 垂直速度,單位為Pa/s;)

4 中尺度特征

4.1 探空形勢(shì)

“7·11”暴雨發(fā)生在陜南西部、關(guān)中西部、陜北,因此用漢中、涇河及延安的探空資料(圖略)分析暴雨前和暴雨時(shí)的大氣垂直穩(wěn)定度和濕度條件。CAPE值演變顯示,10日08時(shí)漢中為33.5 J/kg,西安、延安為0 J/kg。20時(shí)漢中猛升到970.8 J/kg,表明陜南西部大氣已處于高度不穩(wěn)定狀態(tài);但西安、延安CAPE仍在0 J/kg左右,這可能是因?yàn)?0日之前關(guān)中、陜北地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)兩日弱降水,大氣能量得以釋放。值得注意的是,20時(shí)3站的K指數(shù)為38 ℃、39 ℃及34 ℃,探空曲線均呈現(xiàn)出“細(xì)長(zhǎng)”結(jié)構(gòu),溫度曲線和露點(diǎn)曲線接近重合,并一直向上伸展到200 hPa。大氣整層為濕層,水汽條件異常豐沛,且垂直風(fēng)切變小,具備了出現(xiàn)暴雨的水汽條件。另外08—20時(shí),200 hPa高度以下風(fēng)向隨高度順轉(zhuǎn)的特征更加明顯,表明暖平流進(jìn)一步加強(qiáng),西南氣流明顯加大,水汽輸送也在不斷增強(qiáng)。11日08時(shí)延安500 hPa以上濕度明顯減小,表明高層有弱的干冷空氣侵入陜北,陜北降水基本結(jié)束。

4.2 地面輻合線

分析地面加密觀測(cè)風(fēng)場(chǎng)資料發(fā)現(xiàn)(圖略),關(guān)中地區(qū)從10日08時(shí)一直有一支東風(fēng)氣流,風(fēng)速偏大,且在關(guān)中西部有風(fēng)速輻合。關(guān)中東部渭南一帶風(fēng)速逐漸增大,最大風(fēng)速達(dá)10~14 m/s,關(guān)中西部地區(qū)風(fēng)速平均2~4 m/s。20時(shí),東風(fēng)加強(qiáng),關(guān)中中部最大風(fēng)速達(dá)9.5 m/s,關(guān)中西部風(fēng)速輻合加強(qiáng),且甘肅東部已有冷空氣侵入,在寶雞一帶風(fēng)場(chǎng)上有切變系統(tǒng)形成。與之相對(duì)應(yīng)的衛(wèi)星云圖上,在冷鋒云系中該地區(qū)有新的對(duì)流云團(tuán)出現(xiàn)并加強(qiáng),云團(tuán)向東北方向移動(dòng)并影響寶雞地區(qū)。受偏東風(fēng)的阻擋,西北氣流與西南暖濕氣流形成的輻合線在緩慢東移,且隨著西南暖濕空氣強(qiáng)度增強(qiáng),輻合范圍變大,垂直上升運(yùn)動(dòng)增強(qiáng)。可見(jiàn)西北路冷空氣南壓與東路弱冷空氣交匯形成的冷墊對(duì)強(qiáng)降水起著直接影響作用,地面輻合線使得冷鋒云系中局地對(duì)流發(fā)展、加強(qiáng),因此地面輻合線的形成時(shí)間、移動(dòng)速度及移動(dòng)方向是此類暴雨預(yù)報(bào)的另一著眼點(diǎn)。

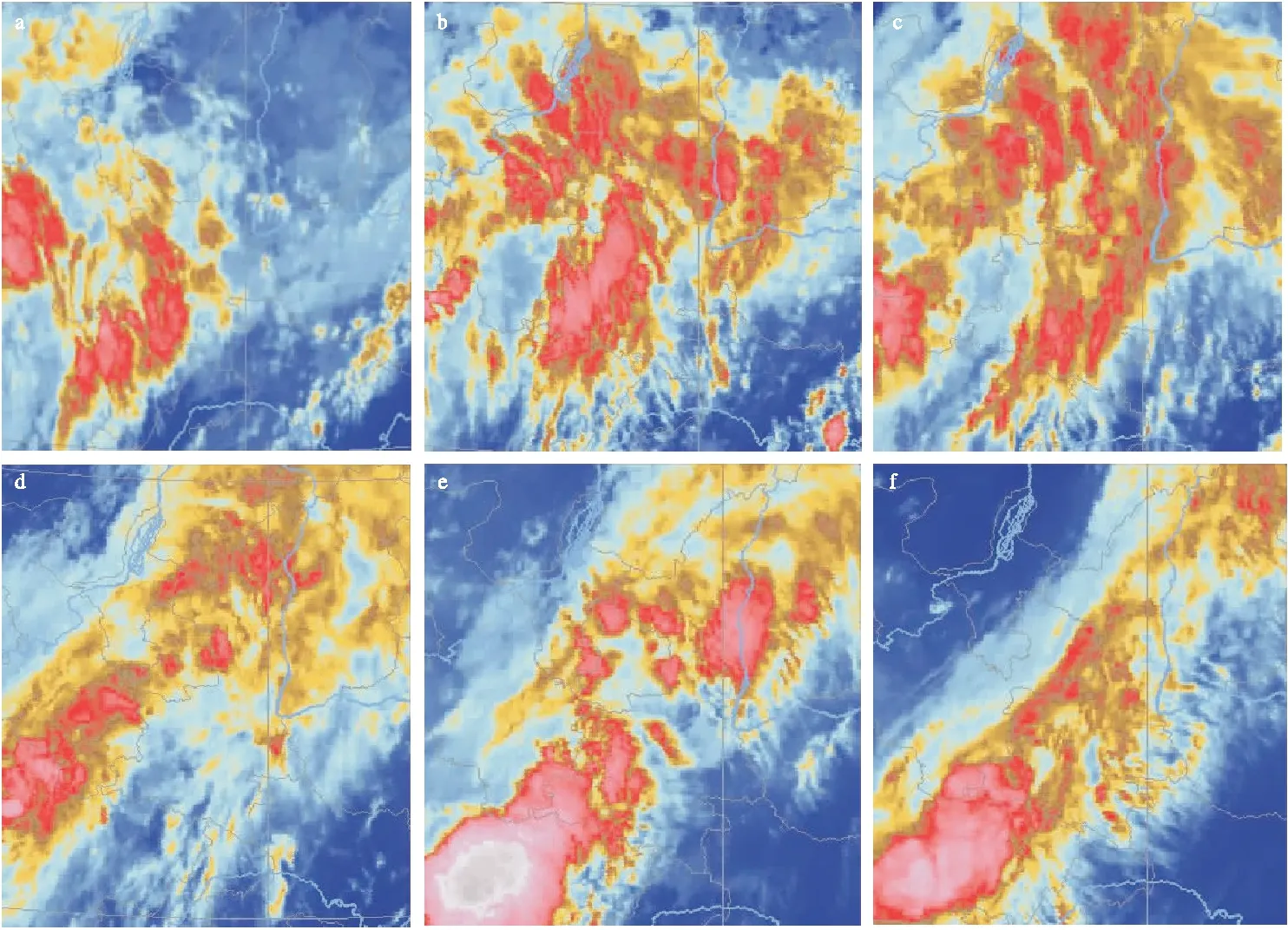

5 衛(wèi)星云圖

從逐小時(shí)衛(wèi)星云圖(圖6)分析看,本次區(qū)域性暴雨是由冷鋒云系前部新生、發(fā)展、加強(qiáng)的中小尺度對(duì)流云團(tuán)造成的。10日02時(shí)開(kāi)始,漢中西南部有對(duì)流云出現(xiàn),對(duì)流云范圍擴(kuò)大、強(qiáng)度增強(qiáng),向東北方向移動(dòng),08時(shí)陜南西部、關(guān)中西部有降水開(kāi)始出現(xiàn)。同時(shí)四川盆地北部有對(duì)流發(fā)展,向東北方向移動(dòng),08時(shí)在武都發(fā)展成強(qiáng)的對(duì)流中心,中心亮溫可達(dá)215 K,且不斷向東北方向移動(dòng)。17時(shí)強(qiáng)對(duì)流云團(tuán)影響陜北地區(qū),陜北開(kāi)始出現(xiàn)較強(qiáng)降水,槽后西北冷空氣入侵四川盆地,在盆地東北部不斷有分散的對(duì)流云團(tuán)向東北方向移動(dòng)。20時(shí)后在陜北—平?jīng)觥涠夹纬梢粭l對(duì)流云帶,陜北、關(guān)中西部及陜南西部強(qiáng)降水均開(kāi)始發(fā)生。隨著冷鋒東移,對(duì)流云帶移動(dòng)緩慢,且在四川盆地東北部有西南渦逐漸形成,且向東北向緩慢移動(dòng)。對(duì)流云發(fā)展最強(qiáng)時(shí)中心亮溫可達(dá)192 K,受西北冷空氣侵入,冷鋒云帶中的對(duì)流云團(tuán)不斷生消發(fā)展,在陜北、關(guān)中西部和漢中地區(qū)產(chǎn)生暴雨到大暴雨天氣。11日08時(shí)對(duì)流云帶開(kāi)始減弱并逐漸消散,強(qiáng)降水結(jié)束。

6 小結(jié)

(1)本次區(qū)域性暴雨符合陜西盛夏暴雨概念模型(西風(fēng)槽+遠(yuǎn)距離臺(tái)風(fēng)+副高),暴雨產(chǎn)生前,天氣圖上高空有明顯的低值影響系統(tǒng),地面上有弱冷鋒。大氣低層突然增強(qiáng)的偏南急流對(duì)暴雨有一定先兆作用。低層?xùn)|路弱冷空氣與西北路冷空氣共同起到了冷墊作用,且強(qiáng)迫抬升偏南暖濕氣流,冷鋒攜帶的冷空氣是本次暴雨的觸發(fā)機(jī)制。

圖6 2018-07-10—11 FY4A 紅外云圖(a 10日08:30,b 10日14:53,c 10日17:30,d 10日20:30,e 11日02:30,f 11日08:30)

(2)大氣整層水汽通量在區(qū)域性暴雨預(yù)報(bào)中具有一定的指示意義,水汽通量的突增對(duì)應(yīng)降水的增強(qiáng),水汽通量大值中心對(duì)應(yīng)強(qiáng)降水落區(qū)。850 hPa假相當(dāng)位溫在暴雨落區(qū)和強(qiáng)度預(yù)報(bào)方面具有較好指示,尤其是在θse為Ω形分布形態(tài)時(shí),低能干冷空氣夾擊能量舌的位置,可較好的判斷出落區(qū)位置。

(3)地面輻合線與強(qiáng)降水落區(qū)有一致性,是中尺度對(duì)流系統(tǒng)發(fā)生、加強(qiáng)的一個(gè)直接影響系統(tǒng),而且使得冷鋒云帶中的對(duì)流維持和加強(qiáng)。