基于TAM模型的在校生網絡學習資源使用行為研究

黃宇晨 何慧文 呂欣

摘要:隨著無線網絡和各種通信設備的普及應用,在校大學生也開始逐漸擺脫傳統的教學模式進入網絡學習模式時代。文章以TAM(Technology Acceptance Model,技術接受型模型)為理論框架,同時結合動機理論等知識,通過問卷調查對江蘇大學在校大學生網絡學習資源使用動機與使用態度的關系進行研究,用相關軟件分析數據,得出各因子對在校生使用網絡學習資源行為的影響。研究發現,規范壓力, 感知成本, 感知信任度, 感知易用性對在校生使用網絡信息資源有正向影響,并根據結論對在校生使用網絡學習資源和高校信息化教學資源和平臺建設等提供建議。

關鍵詞:TAM;網絡學習資源;在校生;使用行為

一、前言

當今社會,網絡學習已經成為一種新的學習方法,進入在校生的學習生活之中。2018年,中國啟動首批國家級網上公開課程,而教育部表示將繼續大力推進信息技術與教育教學的深入整合。網絡學習資源不僅是網上公開課程,還有文本、音像資源。在當今嚴峻的就業環境之下,在校生通過網絡學習提高的需求增加。本研究以TAM模型為框架基礎,結合動機理論、使用與滿足理論等構建了較為完善的理論體系。研究結果也給在校生提供一定的有效建議去改善在校生的學習狀況,給利用網絡信息資源的學生提供建議以保證在校生的學習質量,同時本研究的結果也給高校開設網絡教學課程以及高校信息化建設提供一些理論基礎。

二、文獻綜述與理論背景

(一)文獻回顧

目前對在校生網絡學習資源使用的研究較多,在一些關注網絡學習資源行為的文獻中關注有相關因素的體現如使用意向、教師支持度等變量因素,但并沒有對在校生網絡學習資源使用的影響因素作全面科學的分析。

目前對于網絡學習資源使用的研究集中于國內,國外近幾年的研究、論文較少,故本文著重于對國內文獻的回顧分析。

國內研究者吳林靜等由在線學習構建了分析模型,得出四類學習行為的針對的方面,并且有針對的對教師的教學提供了理論參考依據。陳釗銘等以MOOC為例對廣州地區本科生網絡學習資源利用現狀進行研究,發現大學生對于MOOC的利用狀況不容樂觀,缺乏有效利用網絡學習資源的意識。

本研究應用的理論TAM模型在國內相關研究中應用也較多,主要集中于電子商務、電子政務、圖書館資源等方面。郭紅麗等結合以往的研究文獻, 從網站特性、客戶特性、客戶參與、交易成本四個角度較全面地闡述客戶體驗的影響因素, 同時建立基于TAM模型的B2C客戶體驗模型, 并指明未來的研究方向。李賀等在總結已有數字資源利用理論和實踐經驗基礎上, 構建基于TAM的數字圖書館資源利用模型, 采用實證研究方法對假設模型進行驗證分析。胡曉引入計算機自我效能感、教師支持和使用方便性等三種因素,研究指出感知有用度、教師支持對于網絡學習資源使用意愿有直接顯著影響,計算機自我效能感對感知有用度由直接顯著影響。

上述文獻可以看出已有的這些研究從不同的角度對于網絡學習資源使用行為進行了分析,但是對于在校生使用網絡信息資源的行為動機與使用態度的關系沒有進行具體分析,因此本研究以TAM模型等理論為基礎,對在校生使用網絡學習資源行為動機對使用態度的影響進行研究。

(二)理論背景——技術接受型模型TAM

技術接受性模型(Technology Acceptance Model,簡稱TAM)是網絡學習方面認可度較高的理論模型。1986年Davis提出技術接受或采用模型(簡稱TAM模型),用以解釋人們使用信息科技系統時外部因素對使用者態度與意愿的影響。TAM模型認為“使用態度”(Attitude,ATT)影響“使用或采用意愿(Adoption Intention)”,進而影響實際行為的發生;同時在使用者對技術使用的認知反應中,“感知有用性(Perceived Usefulness,PU)”受到“感知易用性(Perceived Ease of Use,PEOU)”的直接影響。在最初的TAM模型中,提出的兩個“感知”結構通過使用技術的態度影響用戶的行為意圖,進而影響用戶的實際使用。在隨后的TAM拓展模型,許多實證研究已證實感知有用性(PU)和感知易用性(PEOU)與用戶的實際使用呈顯著相關關系。多年來相關研究表明,該模型被應用于分析和預測信息技術的用戶采納與接受研究及實踐對于解釋信息技術與信息系統方面的采用行為影響最大。

三、理論假設

由訪談法對部分用戶和老師的談話總結,再結合TAM模型、動機理論、使用與滿足理論等理論,提取出影響網絡學習資源使用行為影響因子,再以此為模型構建理論模型,并根據模型提供的角度做出以下假設。

1. TAM模型理論與研究假設。根據TAM 模型理論,感知有用性及感知易用性作為使用信息的動機因素會對用戶行為產生影響,用戶期望在使用該項新技術時,用最少的付出收獲更多有價值的內容。感知有用性被認為是假定用戶使用某種應用后提高了其在組織內的績效。因此用戶的使用動機與使用態度之間存在假設如下:

H1:感知有用性動機對在校生對網絡學習資源的使用態度有正向影響。

H2:感知易用性動機對在校生對網絡學習資源的使用態度有正向影響。

2. 媒介娛樂功能與研究假設。在網絡學習資源使用的過程中,信息的趣味性、娛樂性是影響用戶使用頻率、使用時間的重要因素。因此媒介娛樂功能與使用態度之間存在假設如下:

H3:感知娛樂性對在校生對網絡學習資源的使用態度有正向影響。

3. 社交功能與研究假設。隨著移動設備的普及,社會化媒體的使用量不斷普及,依賴于這些社交化媒體獲取學習資源的人們的行為方式也發生了變化。部分網絡學習資源獲取就是通過此類社交化媒體,網絡學習資源也對人們的社交帶來不小的影響。因此社交功能與使用態度之間存在假設如下:

H4:感知社會性對在校生對網絡學習資源的使用態度有正向影響。

4. 感知信任度與研究假設。在網絡信息爆炸的今天,對于網絡信息的信任程度對用戶的使用行為有很大的影響。有較高信任度的平臺和信息內容,能夠提高用戶的使用頻次,增加用戶的粘性。因此感知信任度與使用態度之間存在假設如下:

H5:感知信任度對在校生對網絡學習資源的使用態度有正向影響。

5. 感知成本與研究假設。相對于傳統的學習模式,使用網絡學習資源的成本較低,這種成本體現在時間以及費用兩方面。從時間角度,利用了碎片化的時間,短暫時間的利用率比較高;從費用方面,網絡學習資源大部分是免費的。因此感知成本與使用態度之間存在假設如下:

H6:感知成本對在校生對網絡學習資源的使用態度有正向影響。

6. 規范壓力與研究假設。網絡學習資源的受眾范圍很廣,在人們的社會交往及日常生活中常常會成為議題,對人們的影響較大,故網絡學習資源的使用會給用戶帶來群體規范壓力。因此規范壓力與使用態度之間存在假設如下:

H7:規范壓力對在校生對網絡學習資源的使用態度有正向影響。

四、研究設計與結果分析

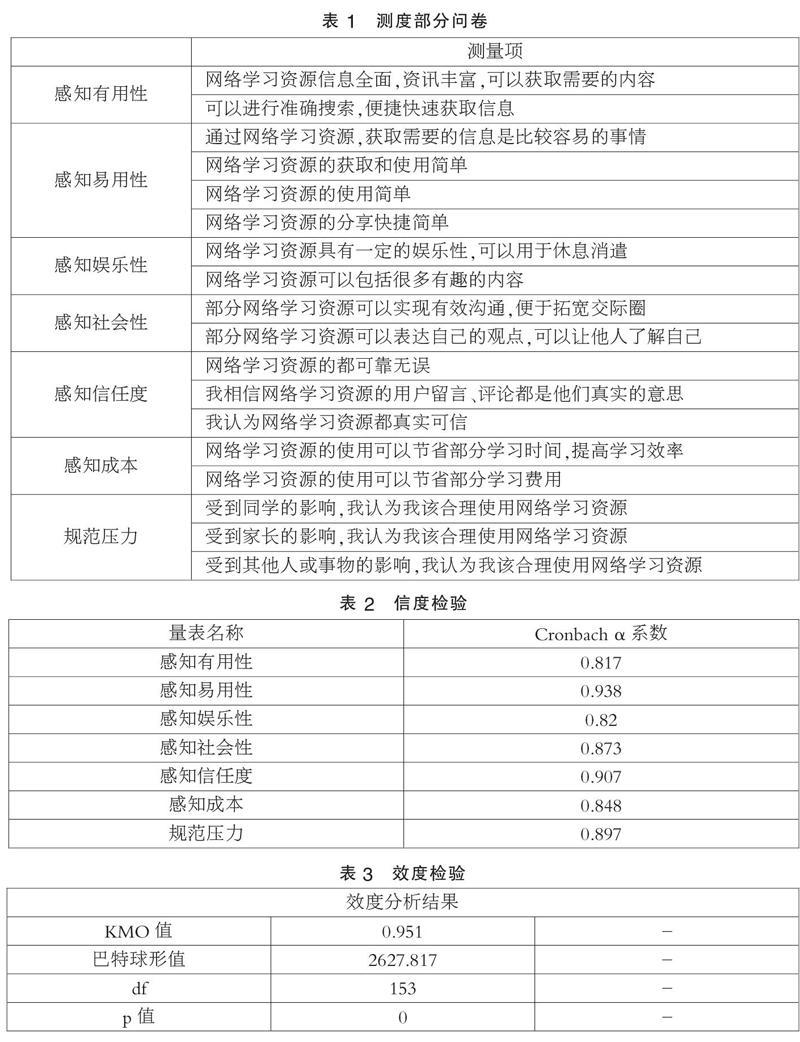

為了驗證上述假設,作者編寫了針對在校生網絡學習資源使用行為的調查問卷。問卷共包含了19個問題,其中包括7個測度問題(見表1),對用戶的感知有用性、感知易用性、感知娛樂性、感知社會性、感知信任度、感知成本、規范壓力等方面進行了調查。

本文的調查對象為江蘇大學在校生,采用發放問卷的形式進行調研。調研問卷共發放237份,收回172份,其中有效問卷為150份。

(一)信度和效度檢驗

在信度檢驗時,利用Cronbach α系數法驗證了跟量表內部(見表2)的一致性,各量表的結果均大于0.7,表示問卷的設計及統計結果可以接受。在效度檢驗時,利用KMO值作為主要的衡量標準,量表(見表3)結果為0.951,接近1,效度較高。

(二)描述分析

在校生使用網絡學習資源行為的影響因子方面,主要采用李克特五級量表進行調研(即用非常同意、同意、中立、不同意、非常不同意五個級別來對在校生的動機、態度等進行評判)。由數據分析得出結果:當前數據中并沒有異常值,數據值均在平均值的3個標準差范圍內波動,數據真實有效。

(三)因子分析

使用因子分析進行信息濃縮研究,首先分析研究數據是否適合進行因子分析,從表3可以看出,KMO為0.951,大于0.6,滿足因子分析的前提要求,意味著數據可用于因子分析研究。同時數據通過Bartlett 球形度檢驗(P<0.05),說明研究數據適合進行因子分析。

(四)相關性分析

利用相關分析去研究使用態度和規范壓力, 感知成本, 感知信任度, 感知社會性, 感知娛樂性, 感知易用性, 感知有用性共7項之間的相關關系,使用Pearson相關系數去表示相關關系的強弱情況。

具體分析可知:使用態度與規范壓力, 感知成本, 感知信任度, 感知社會性, 感知娛樂性, 感知易用性, 感知有用性共7項之間全部均呈現出顯著性,相關系數值分別是0.769, 0.825, 0.644, 0.728, 0.693, 0.809, 0.710,并且相關系數值均大于0,意味著使用態度與規范壓力, 感知成本, 感知信任度, 感知社會性, 感知娛樂性, 感知易用性, 感知有用性共7項之間有著正相關關系。

(五)回歸分析

將規范壓力,感知成本,感知信任度,感知社會性,感知娛樂性,感知易用性,感知有用性作為自變量,而將使用態度作為因變量進行線性回歸分析,從表5可以看出,模型R平方值為0.774,意味著規范壓力,感知成本,感知信任度,感知社會性,感知娛樂性,感知易用性,感知有用性可以解釋使用態度的77.4%變化原因。

對模型進行F檢驗時發現模型通過F檢驗(F=69.534,P<0.05),也即說明規范壓力,感知成本,感知信任度,感知社會性,感知娛樂性,感知易用性,感知有用性中至少一項會對使用態度產生影響關系。模型公式為:使用態度=0.138 + 0.197*規范壓力 + 0.270*感知成本 + 0.212*感知信任度 + 0.090*感知社會性-0.136*感知娛樂性 + 0.228*感知易用性 + 0.129*感知有用性。最終具體分析可知:

規范壓力的回歸系數值為0.197,P值為0.006,小于0.01,意味著規范壓力會對使用態度產生顯著的正向影響關系。假設H7成立。

感知成本的回歸系數值為0.270,P值為0.003,小于0.01,意味著感知成本會對使用態度產生顯著的正向影響關系。假設H6成立。

感知信任度的回歸系數值為0.212,P值為0.000,小于0.01,意味著感知信任度會對使用態度產生顯著的正向影響關系。假設H5成立。

感知社會性的回歸系數值為0.090,P值為0.251,大于0.05,意味著感知社會性并不會對使用態度產生影響關系。假設H4不成立。

感知娛樂性的回歸系數值為-0.136,P值為0.130,大于0.05,意味著感知娛樂性并不會對使用態度產生影響關系。假設H3不成立。

感知易用性的回歸系數值為0.228,P值為0.018,小于0.05,意味著感知易用性會對使用態度產生顯著的正向影響關系。假設H2成立。

感知有用性的回歸系數值為0.129,P值為0.091,大于0.05,意味著感知有用性并不會對使用態度產生影響關系。假設H1不成立。

總結分析可知:規范壓力, 感知成本, 感知信任度, 感知易用性會對使用態度產生顯著的正向影響關系(即假設H2、H5、H6、H7成立)。但是感知社會性, 感知娛樂性, 感知有用性并不會對使用態度產生影響關系(即假設H1、H3、H4不成立)。

五、意義與不足

研究基于TAM模型對在校生網絡學習資源使用行為,對高校學生和高校信息化建設有重要指導意義:從感知信任度來看,高校信息化需要著重于信任度構建,提高信息化平臺的公信力,以吸引更多學生用戶的使用;從感知易用性來看,高校信息化平臺簡化用戶的操作,降低用戶的操作難度,有助于提高高校學習資源的接受度,提高學生用戶的黏性;從感知成本來看,高校課程資源的免費開放對于擴大在校生網絡學習資源使用的行為有促進作用;從規范壓力來看,在校生的同輩壓力對于網絡信息資源的使用有促進作用,在校生應提高自我的競爭意識,豐富自我的知識儲備與技能,以應對復雜的就業市場的各種需求。

需要說明的是,在研究過程中還存在一些不足:本研究對象是大學在讀本科生與在校生這個群體存在區別,忽視了其他階段的高校學生;本研究選擇的樣本有限,宜進一步擴大樣本來源,輔以無結構訪談法等,以更全面的檢驗研究結論。

參考文獻:

[1]吳林靜,勞傳媛,劉清堂,等.網絡學習空間中的在線學習行為分析模型及應用研究[J].現代教育技術,2018(06).

[2]陳釗銘,周梅芳.廣州地區本科生網絡學習資源利用現狀調查研究——以MOOC為例[J].現代教育科學,2018(04).

[3]郭紅麗,王晶.基于TAM模型的B2C客戶體驗模型研究[J].科技管理研究,2013(19).

[4]李賀,沈旺,國佳.基于TAM模型的數字圖書館資源利用研究[J].圖書情報工作,2010(15).

[5]胡曉.高職學生網絡學習資源使用意愿的實證研究[J].西南師范大學學報(自然科學版),2015(11).

[6]A Technology Acceptance Model of Empirically Testing New End-User Information Systems:Theory and Results[D].Cambridge,MA:MIT Sloan School of Management,1986.

[7]徐長江,汪媛媛,黃鵬.TAM模型視角下的大學生手機上網行為研究[J].現代教育技術,2011(01).

[8]孫建軍,成穎,柯青.TAM模型研究進展——模型演化[J].情報科學,2007(08).

[9]張喆,盧昕昀.基于TAM模型和感知風險的消費者網絡團購參與意愿分析[J].市場營銷導刊,2009(01).

[10]DAVIS F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J].Mis Quarterly,1989(03).

(作者單位:江蘇大學管理學院)