以漢口為例談租界的引入對城市肌理的影響

張 一 恒

(珠海市規劃設計研究院,廣東 珠海 519001)

1 概述

1861年,第二次鴉片戰爭,西方的堅船利炮轟開了中國內陸城市的門戶,漢口自此被迫通商開埠,設立租界。英、俄、法、德、日等租界的相繼設立,不僅對漢口原有的工商業和政治形態帶來了沖擊,還對漢口原有的城市空間形態和布局帶來了新的變化。

1860年以前武漢的城市規劃依然處于“城墻”式的古典規劃模式,西方規劃理論與方法傳入武漢后,即被迅速理解、吸收和運用[1]。漢口的江漢路和中山大道片位于漢口老城區,原租界拓展區內,是武漢市歷史文化發展演變中的重要地段。在這里,漢口英租界毗鄰漢口中國人城區發展,是一個既有原有租界風貌,也有華界典型居住特征的歷史地段。本文以江漢路和中山大道片為例,著重分析其地段的城市空間肌理和城市結構肌理兩個方面,并從其地段的各地塊之間的差異分析,總結出相應背景下的城市地塊和建筑的肌理特征,進而還原租界的地塊規劃設計對漢口老城區的肌理影響。

2 江漢路和中山大道片的城市整體格局

江漢路和中山大道片,位于漢口城區中間地帶。其中江漢路南臨渡江碼頭,中交中山大道,北抵解放大道,是武昌渡江進入漢口城區鬧市的主要通道;中山大道與長江平行,西起硚口路,東至黃埔路,跨硚口、江漢、江岸三個區,是漢口城區中心地帶的主要干道。作為漢口歷史城區的兩條歷史軸線——江漢路與中山大道,車行與步行,垂直相交,見證了漢口百年的發展歷程。

中山大道是該片區內的主要車行道路,延續了老漢口堡墻的布局,串聯著地段內部的主要地塊和重要歷史景觀點;江漢路作為該片區內的完全步行道路,承載著漢口百年的歷史記憶,對整個片區進行了分割。

江漢路和中山大道片以江漢路為界,江漢路是全國最長的步行街,是武漢市江岸區和江漢區的分界線[2]。西為漢口中國人城區,東為外國人租界區。自1898年后,租界區內后城堡墻已經全部消失,租界區內的整齊規整的道路路網已經全部完成,這其中的部分道路在江漢路以東的地塊內依然沿用至今,進而也影響了現在江岸區的地塊尺度。

3 江漢路和中山大道片的城市結構肌理

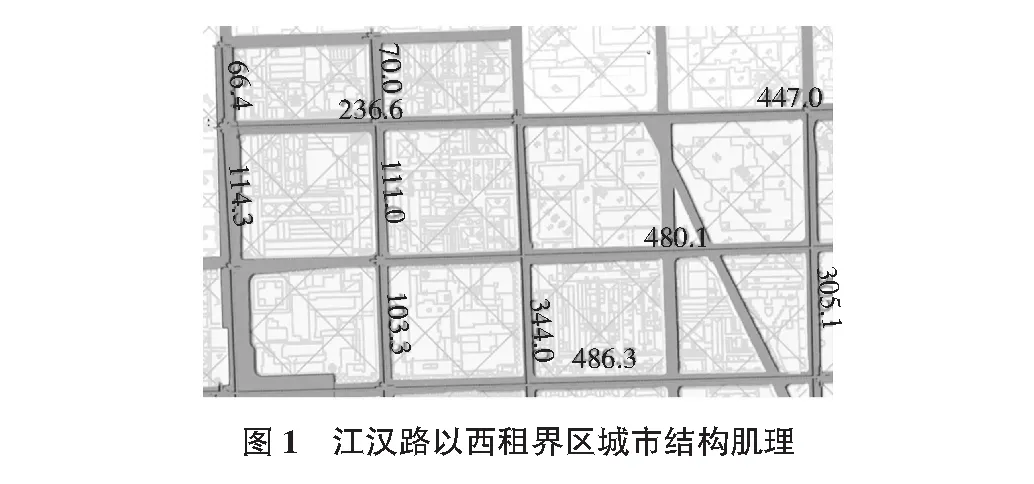

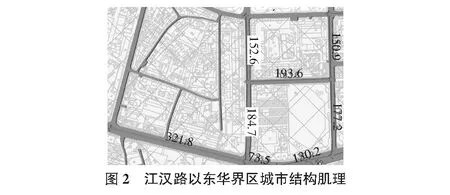

漢口租界設立之后,西方的城市規劃的思想開始進入漢口,并在江漢路以西的租界內得到了實施,而江漢路和中山大道片的城市結構肌理在華界和租界的差異性也得到了體現(見圖1,圖2)。

3.1 租界區內因規劃形成的城市結構肌理

在江漢路以西的租界區內的城市結構肌理,呈現以下特點:

1)道路網規整,道路網密度較高,體現了規劃的特點;2)地塊尺度較小,最小的地塊尺度有110 m×70 m;3)地塊因道路網的切割而顯得較方正,大多是矩形地塊,也有部分的三角形、梯形和菱形地塊。

3.2 華界區內自然形成的城市結構肌理

在江漢路以東的華界區內的城市結構肌理,呈現以下特點:

1)臨近江漢路的地塊道路網較為方正,但不成系統,而離江漢路稍遠的地塊的道路系統紊亂隨意,道路網密度較小,整體呈現缺乏規劃的自由發展的自然肌理;2)地塊尺度普遍較大,一般達到150 m×200 m,甚至更大;3)地塊形狀多樣,有弧形地塊,有方形地塊,有破碎地塊,以自由的魚骨狀街巷為主。

3.3 對江漢路和中山大道片的城市結構肌理特點分析

由于江漢路和中山大道片的歷史特殊性,這里集中了租界和華界的地塊肌理特點,外來文化對其地塊的形成得到了集中的體現。

1)體現了華界區的地塊的未經規劃自然發展的城市結構肌理與租界區內的地塊經過規劃形成的規整的城市結構肌理的對比;2)租界區內的城市結構肌理影響了其臨近的華界區的地塊,向規整化發展;3)租界區內體現“建筑適應地塊”“先劃分地塊,后布置建筑”的特征,而華界區內則是“道路伴隨建筑而形成,地塊則伴隨道路而形成”,體現了順應自然和地勢,自發發展的特征;4)體現了中西方不同文化和價值觀的作用下的城市結構肌理。

4 江漢路和中山大道片的城市空間肌理

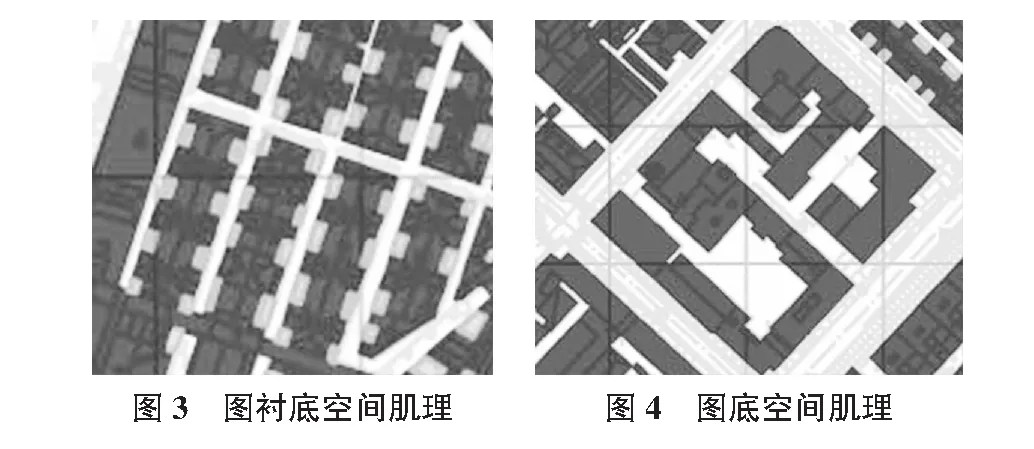

4.1 “圖襯底”空間肌理與“圖底”空間肌理的混合

江漢路和中山大道片這一歷史地段里面,有著中國獨特的空間肌理關系——圖襯底。富于變化的天井和院子等灰色空間存在著功能上的轉換,成為本地塊內最具特色的建筑空間。天井和院子作為灰空間,既可以作公共空間,又可以作為建筑內部空間。這種清晰的建筑肌理空間主要集中體現在地段內的里分住宅里面。這是19世紀初期,在租界形成之后,漢口經濟復蘇后形成的特有的建筑形式(見圖3)。

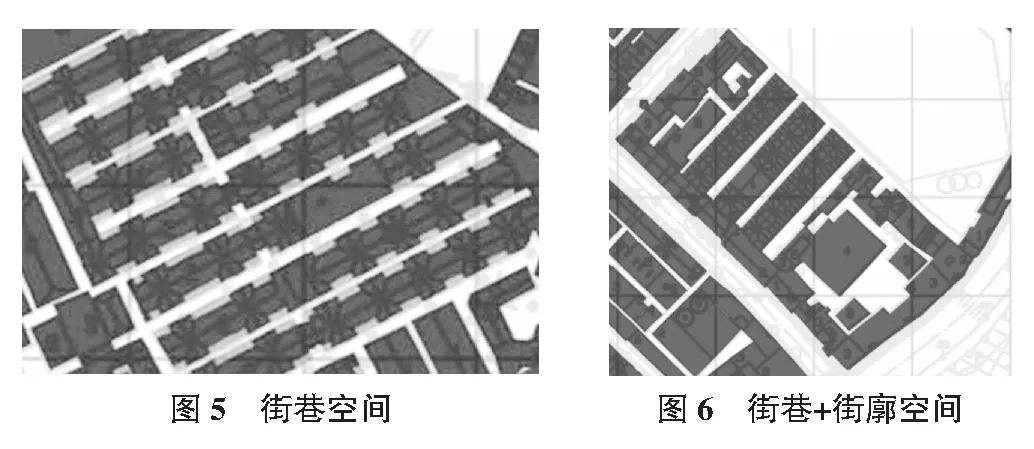

與此同時,同樣受租界形成的影響,沿江漢路和中山大道出現了很多大樓建筑,這種建筑形式仿照西方的巴洛克和古典主義風格,丟棄了中國傳統的“灰空間”,其空間肌理主要是“圖底”關系(見圖4)。

4.2 街巷與街廓的演變

在江漢路和中山大道片的地塊內,我們可以發現其城市肌理空間起始演變具有這樣的變化和規律——從最早的“街巷空間→街巷+街廓→街廓空間”,到目前以街廓為主的趨勢。如果說街巷空間是中國城市空間文化的話,出現了“街巷+街廓”混合的城市空間,這正是近代漢口城市文化的特點(見圖5~圖7)。

4.3 騎樓空間和過街樓空間的結合

地塊內有眾多獨特的騎樓空間和過街樓空間,聯系著街道和建筑內部,充滿了引導性和標志性。

騎樓空間主要以商住建筑為主,底層為商業,上層為住宅;過街樓空間集中在里分建筑中,由牌坊引入。騎樓空間多與道路平行,過街樓空間則多與道路垂直布置。

騎樓空間和過街樓空間都是近代漢口的獨特的建筑空間形式,體現了西方古典建筑的中國化以及中國傳統建筑形式的再利用。

4.4 對江漢路和中山大道片的城市空間肌理特征的分析

江漢路和中山大道片的城市空間肌理集中體現了近代漢口的租界引入的影響,體現在以下幾點:

大樓建筑的豎立,產生了新的肌理形式。漢口設立租界之后,在江漢路以西興辦了大量的金融辦公建筑,這是漢口近代的大樓建筑。這類建筑的出現,形成了“圖底”的空間關系,產生了街廓空間,對原有的城市空間肌理帶來了新的變化;里分住宅的興起,豐富了地塊內的空間肌理形式,出現了“灰空間”和過街樓空間。里分住宅作為漢口特有的近代新式住宅,具備中國傳統的房屋布局特點——街巷布局、巷通大門,但是也有其自己的特色——大門對大門,后門對后門,主巷寬,次巷窄。受西方建筑形式和布局的影響,在保元里和咸安坊等地出現了街廓空間和街巷空間的混合,這種街廓與街巷相融,體現了武漢人開放的性格。

5 結語

租界的引入,是中國近代史的開端,也是一段不堪回首的屈辱史。但是,歷史需要辯證的看待,正是因為有了租界,西方眾多城市建設的思想和經驗才得以傳播進來,落地開花,形成了上海的外灘、漢口的江灘等獨特的建筑帶,也有了諸如漢口的里分建筑、上海的里弄建筑、青島的里院建筑、天津的里巷建筑的形成。可以說,這些建筑是中國的近代史的集中體現。

租界的引入,同時改變了漢口原有的文化形態,在漢口形成了其特有的商貿文化、居住文化、馬路文化、碼頭文化等,改變了城市空間布局。

正是這種復合的因素,導致了如今江漢路和中山大道片的城市肌理的形成,這種格局將作為見證歷史的遺留,為其地塊的保護規劃提供相應的參考。正如李百浩先生所說:“一條江漢路,一部漢口城市發展史”,歷史的烙印將伴隨著城市的發展而彌足珍貴,而我們更需要的是去尋覓和探索那些歷史的印記。