軟土地層小凈距重疊隧道施工技術研究

張 海 波

(天津市地下鐵道集團有限公司,天津 300051)

1 概述

隨著城市規模的不斷擴大,城市所面臨的交通壓力也日益增加,地鐵因其載客量大,對地面影響小,而被廣泛采用[1,2],目前我國部分城市的地鐵已由單線向網絡化快速發展,地鐵線路大多穿越城市繁華地區,或為實現兩條地鐵線同臺換乘,導致了重疊隧道的出現。特別是小凈距重疊隧道,因雙線間距小,相互影響大,施工難度也急劇增加[3-5],因此對小凈距重疊隧道的分析研究也變得很有必要。本文以天津地鐵某區間為例,通過建模分析,研究了小凈距重疊隧道的變形規律,并給出了施工建議,可供類似工程借鑒。

2 工程概況

該區間為實現5號、6號線同臺換乘采用了重疊隧道,線型復雜,具有凈間距小、重疊線路長、大縱坡段線路長、部分線路覆土淺、局部穿越承壓水層等特點。6號線區間為上下完全重疊狀,5號線區間為上下重疊交叉狀,如圖1所示。4條隧道先后施工,地層經過多次擾動,存在隧道自身變形大、地面沉降大等問題,合理選擇各隧道施工順序,是施工前面臨的首要問題。

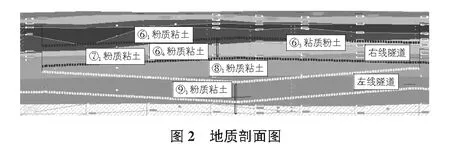

該區間主要穿越⑥1粉質粘土、⑥3粉土層、⑥4粉質粘土、⑦1粉質粘土、⑧1粉質粘土、⑨1粉質粘土層。隧道穿地層地下水屬孔隙性潛水,靜止水位埋深0.9 m~4.8 m,水位年變幅0.5 m~1 m。承壓含水層分布于⑨2粉土中,水量較豐富,隔水層為上部的粉質粘土層,距離隧道最小距離7.2 m,如圖2所示。

3 重疊段隧道建模分析

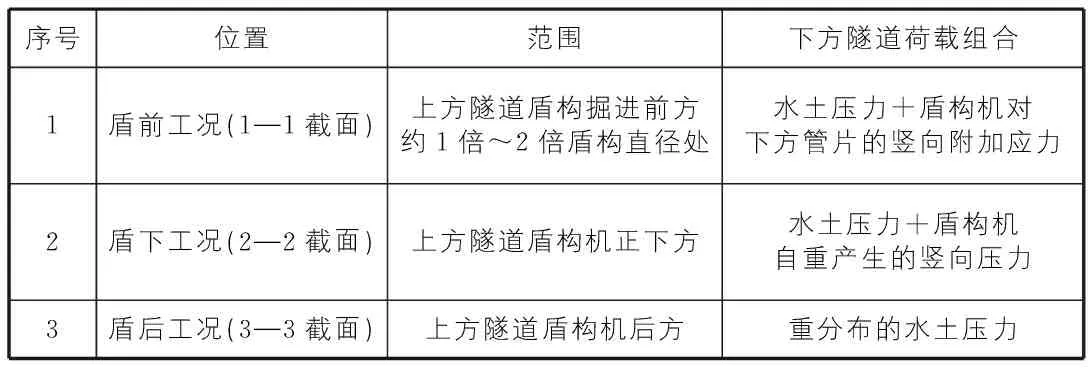

如按“先下后上”的順序施工,受上方后建隧道施工影響,下方先建隧道在盾構前方15 m范圍內存在向下撓曲,而在盾尾后方30 m范圍內則向上隆起,直至趨于一個定值,見圖3。下方先建隧道在上方后建隧道施工期間的荷載組合建議采用表1。

表1 下方先建隧道在上方后建隧道施工期間的荷載組合

序號位置范圍下方隧道荷載組合1盾前工況(1—1截面)上方隧道盾構掘進前方約1倍~2倍盾構直徑處水土壓力+盾構機對下方管片的豎向附加應力2盾下工況(2—2截面)上方隧道盾構機正下方水土壓力+盾構機自重產生的豎向壓力3盾后工況(3—3截面)上方隧道盾構機后方重分布的水土壓力

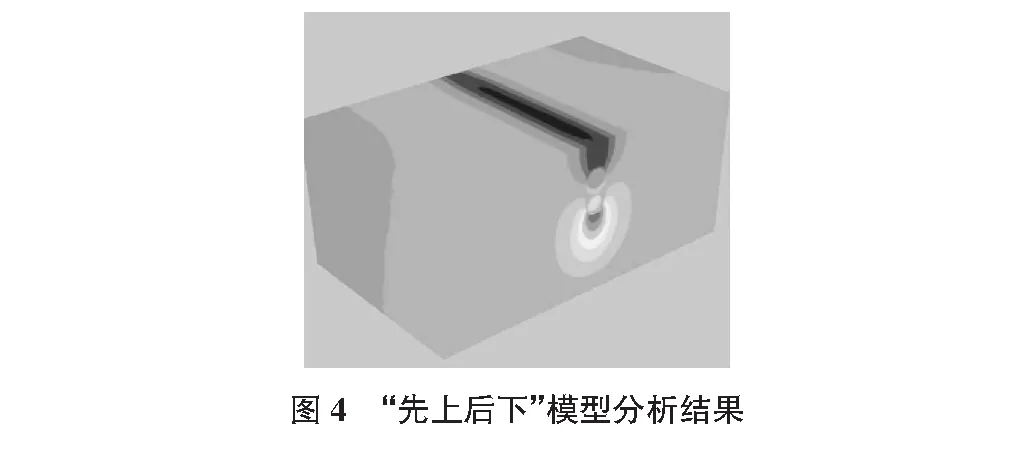

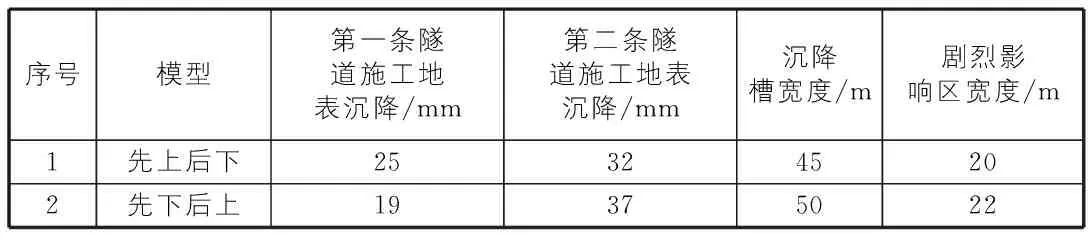

采用巖土分析有限差分法軟件FLAC3D分別對“先上后下”和“先下后上”進行模擬分析。分析結果如圖4,圖5和表2所示。

表2 “先上后下”與“先下后上”模型分析結果對比表

序號模型第一條隧道施工地表沉降/mm第二條隧道施工地表沉降/mm沉降槽寬度/m劇烈影響區寬度/m1先上后下253245202先下后上19375022

按照1號、2號、3號、4號隧道依次施工的順序進行建模分析(隧道編號見圖6),分析結果如下:1號、2號隧道隨著3號、4號隧道的開挖將產生上浮,4號隧道開挖會引起1號隧道上浮15 mm。隨著相鄰隧道的相互錯開,這種影響會逐漸減弱。若新建隧道與既有隧道水平距離過近,將會引起既有隧道向新建隧道方向位移。隨著2號、3號隧道由重疊狀漸變為平行狀,2號隧道將會產生向3號隧道的位移,根據理論計算最大位移為10 mm。2號、3號線隧道開挖會引起1號隧道管片內力的微量增加,彎矩值增加約1 kN·m。而4號隧道開挖會引起1號隧道管片內力較大幅度減小,彎矩值由90 kN·m減少到63 kN·m。隨著各隧道距離拉開,新建隧道對既有隧道內力的影響越來越小。

4 施工中采取的措施與建議

根據理論分析,雖然“先上后下”總體沉降量小,但考慮到在施工過程中下部隧道一旦出現險情不可避免的將會對上部已完成隧道造成重大影響,且搶險困難,因此該重疊隧道最終的施工順序確定為“先下后上”。針對5號線區間為上下重疊交叉狀,兩臺盾構機分別從兩座車站始發,提前計算出兩臺盾構機的始發時間,過程中合理控制兩臺盾構機的掘進速度,確保兩臺盾構機同時到達中間交叉點,以實現“先下后上”。

重疊段隧道管片的注漿孔由原來的6孔增加至16孔。在上部隧道施工前需對下部隧道進行二次注漿加固。二次注漿采用水泥—水玻璃雙液漿,對隧道周圍3 m范圍內土體進行注漿加固,注漿壓力0.3 MPa~0.4 MPa。注漿管采用3 m長鋼管,永久埋設于注漿加固體內,達到錨桿骨架支撐的效果。上部隧道施工前,應完成下部隧道注漿加固及等強,上部隧道也應根據盾構機推進速度及時注漿。注漿采用TSS后退式長管注漿工藝,注漿時間為盾構通過后15 d左右。隧道縱向注漿順序采取隔環跳打的方式,每環一次施工1孔~2孔,兩個施工環間隔4環。注漿范圍見圖7。

在上部隧道施工前,采用支撐對下部隧道進行加固,提高下部隧道剛度,減小其垂直彎曲變形。支撐按照每兩環加固一環進行布設。加固范圍為盾構刀盤前15 m至盾尾后30 m,支撐在盾構施工過程中不能卸力。考慮到重疊隧道同步施工的需要,下部支撐可采用鋼拱臺車,如圖8所示。支撐臺車在鋼軌上行走,每道支撐由5個輪式支撐臂組成,支撐點避開縱縫及手孔位置,支撐臂采用液壓控制,具備壓力調節功能。支撐臺車在外力的推動下,根據上部隧道的掘進速度可實現不卸力向前移動。在鋼拱臺車推進過程中可對支撐臂軸力進行監測。

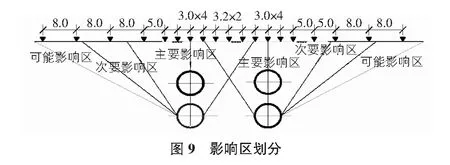

重疊隧道施工時,地表沉降監測點以隧道正上方軸線為界,處于主要影響區域的監測點建議按4 m間距布設(影響區如圖9所示),處于次要影響區域的監測點建議按8 m間距布設。當主要影響區和次要影響區內存在建構筑物時,應加強對建構筑物的豎向位移監測。