《前奏曲

——飄飄蕩蕩天河來》音樂作品分析

李 葉 (馬鞍山市文藝創作室 243000)

近期我聽到了一次排練,我好像看到了一絲亮光。這是傳統黃梅戲的一次嶄新的呈現。排練曲目為《前奏曲——飄飄蕩蕩天河來》,是作曲家謝國華先生用黃梅戲《天仙配》中的《飄飄蕩蕩天河來》一曲為素材而創作的。其表演形式采用西洋交響樂隊的演奏模式,演唱者用傳統的戲曲唱腔來表現聲樂部分。其大膽的創作手法,使初次欣賞的聽眾會為之一振,特別是現場觀看的觀眾們,會有一種坐不住的激動感。現將此首《前奏曲——飄飄蕩蕩天河來》的創作技法分析如下。

一、主題分析

主題——具有比較獨立的結構形式的、意義比較完整的、能體現清晰的性格面貌的、鮮明和富有表現力的樂思。一部音樂作品會根據其內容展現一個或者多個音樂主題。主題鮮明是一個音樂作品成功的首要因素。那么在這個作品中,全曲將器樂主題和聲樂主題全曲貫穿在一起,相互融合,共同呈現了新的音樂形象。

1.器樂主題

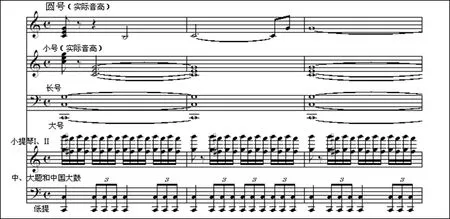

在這首《前奏曲——飄飄蕩蕩天河來》作品中,作曲家設計了器樂主題,并將其貫穿在傳統唱腔內,其目的是為了更好地表現黃梅戲劇中人物和場景的音樂形象。見譜例1:

譜例1

在此器樂主題中運用中國戲曲中常見的“緊拉慢唱”的手法,中提、大提、倍大提琴和中國大鼓演奏固定節奏型;Ⅰ提和Ⅱ提以每分鐘144拍的速度演奏連續的十六分音符(設想此處速度降至每分鐘126拍,那么音樂形象會完全不同);小號、長號和大號演奏長時值的和弦;在此激動、快速的音樂背景下,圓號演奏出器樂主題的主旋律,此旋律氣息綿長,與其它樂器聲部結合在一起,使聽眾感受到《天仙配》中七仙女放棄天庭生活,毅然決定下落凡間追求幸福生活時的激動不安的心情。在“吳瓊2008新年演唱會”的演出現場,吳瓊身著七仙女的服裝,以這樣大氣磅礴的器樂主題音樂為背景,從舞臺高出“飄“至舞臺中央,給觀眾呈現出一幅生動、立體、富有現代感的《天仙配》畫面。

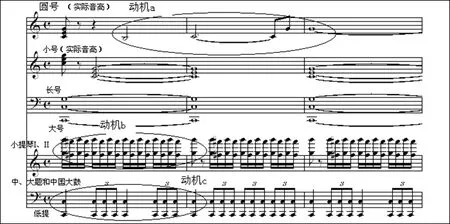

早期的黃梅戲音樂所用的過門(包括前奏、間奏、尾奏)較多的采用鑼鼓敲打,后來在上世紀50年代,出現了用器樂演奏代替先前的鑼鼓敲打的模式。在《前奏曲——飄飄蕩蕩天河來》這首作品中,器樂主題的創作已不再是一般意義的過門音樂,而是將器樂主題進行發展,融入到唱腔中,主題個性鮮明、獨立,與唱腔表達音樂形象內容有著同等重要的作用,與唱腔不是主從,而是并列的關系。此器樂主題包含三個主要動機:均被貫穿運用在唱腔中,見譜例2:

譜例2

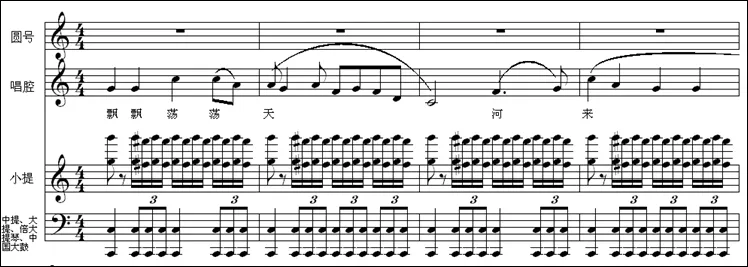

在唱腔“飄飄蕩蕩天河來……”的唱詞中,繼續采用器樂主題中動機b和動機c的節奏音型:并將動機a的主干音發展為兩句之間的小連接,見譜例3:

譜例3

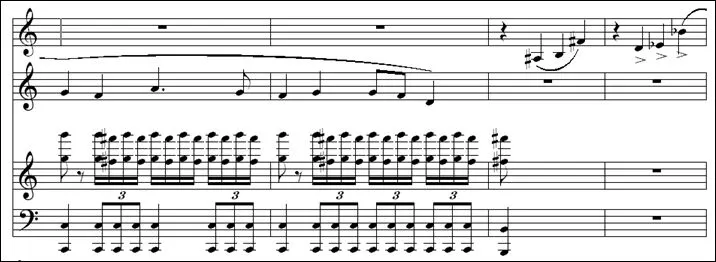

在第一唱段結束后,器樂主題跟隨小提的獨奏,繼續發展。動機a以三聲部復調形式出現在銅管組(圓號、小號、長號),再次掀起動蕩不安的情緒。最后,在唱句“萬紫千紅景色艷,男女勤忙笑聲喧……”中,長號、定音鼓、中國大鼓、大提琴和倍大提琴共同持續演奏器樂主題中動機c的節奏音型,使整首作品在熱烈的氣氛中結束,增添了戲曲的表現力。見譜例4:

譜例4

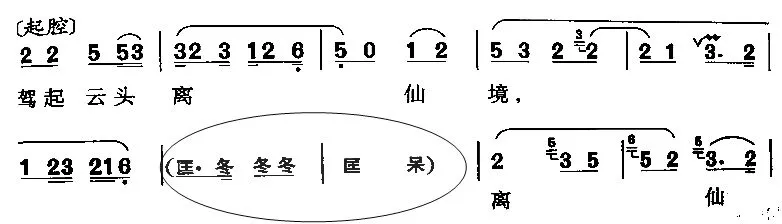

在傳統黃梅戲曲目中,樂隊往往依附于唱腔,缺少主動參與主題表達的能力。《飄飄蕩蕩天河來》是經典的【仙腔】唱段,在【起腔】七字句之后,接4拍的打擊樂再接后三字的重復。這里的打擊樂是黃梅戲傳統鑼鼓點中的“花二槌”,一般用于【花腔】(包括【彩腔】【仙腔】【陰司腔】)句與句之間作連接。見譜例5:

譜例5

創作后的這一唱段,用器樂主題中動機a的發展代替了傳統的“花二槌”位置。在不打破傳統結構小節數的基礎上,給聽眾以新的聽覺刺激,這樣的創作手法,增添了器樂的表現力和感染力,讓唱腔與器樂共同擔任起表現劇目情節及人物的重任。見譜例6:

譜例6

2.聲樂主題

這首作品的聲樂主題就是采用的傳統黃梅戲唱腔,選自《天仙配》中的《飄飄蕩蕩天河來》唱腔選段。保留了傳統黃梅戲的原汁原味,讓黃梅戲演員用戲曲聲腔來演繹此作品的聲樂部分。全曲的聲樂段落主要分兩部分。第一部分唱詞:(獨唱)神仙月歲我不愛,(合唱)飄飄蕩蕩天河來,天河來。天河如帶白浪飛,姐妹七人鵲橋上,要把人間看一番,要把人間看一番。第二部分唱詞:(獨唱)撥開云霧看人間,(合唱)看人間。萬道霞光射上天,萬紫千紅景色艷,男女勤忙笑聲喧!這首作品的聲樂主題是非常經典、耳熟能詳的旋律,好聽且瑯瑯上口,當和器樂主題同步展現后,以全新的氣質呈現出來,其內容的表現力及感染力提升了許多。

二、創作特色

1.民族調試與大小調的融合

調式——即由幾個音根據它們彼此的關系而聯合成一個體系,其中一音作為它們的主音,這些音的總和,稱其為調式。一支旋律或是一首樂曲,總是以一定的調式為基礎的。調式是音樂中各音的音高關系的組織基礎,是音樂表現的重要手段之一。調式的表現力是極豐富的。各種不同的調式都具有它自己的表現特質。在音樂創作中采用了多種多樣的調式,無疑為調式的表現能力開拓了廣闊的天地。

在整個黃梅戲音樂調式中以徵調式和宮調式居多,這兩種宮調式的色彩通常都是明亮、歡快的,因此表現優美、樸素大方、柔美抒情是黃梅戲的特長,要是表現剛強有力的音樂形象,黃梅戲就不是很擅長了。在此首《前奏曲——飄飄蕩蕩天河來》中,謝先生賦予了作品新的音樂形象,七仙女離開天庭下凡到人間,這一場景是以浩瀚的天庭為背景的,因此不僅要變現七仙女的柔情,也要表現天庭的壯闊,因此在這一經典唱腔中融入了大小調與民族調式結合的創作手法。見圖7:

譜例7

在這一段落中,唱腔聲部是C徵五聲調式,而器樂聲部是在F大調,并且不同的樂器展現不同的主題動機。柔美的唱腔配上明亮的大調和聲,立刻將七仙女的形象賦予了新的時代感。讓聽眾不由自主地想去了解這劇中的動人故事。

2.銅管樂的旋律化表現手法

在這部作品中,較多的使用銅管樂來展現音樂形象。不僅用銅管來表現和聲,還大量使用了圓號作為旋律樂器。謝先生稱他的這種創作手法是受到了西方大片配樂的影響,特別是好萊塢的配樂大師威廉姆斯的一些影視音樂作品的影響。例如:在《前奏曲——飄飄蕩蕩天河來》的前奏中,銅管樂曲先以號角聲展現明快、有活力的節奏型,之后用圓號那深沉、富有歌唱性的音色表現器樂主題的動機a。銅管樂具有“圓柱體”的聲音特征,其可以在一定范圍內較好地表現音樂旋律的力度,其獨特的穿透力效果,是民族樂器無法企及的。那么在這首作品中,銅管的呈現立即給劇中的“天庭”樹立了很好的音樂形象。

三、結語

中國的戲曲有自身的優越性,比方說:民族風格鮮明。但是放在全球的大環境下,與西方的近現代音樂比,其弱點還是比較明顯的,例如:對近現代多聲部音樂的交響性還未廣泛運用。《前奏曲——飄飄蕩蕩天河來》這首作品是將黃梅戲放在了一個新的平臺——器樂平臺上的一次嶄新呈現,擴大了戲曲的觀眾,推動了戲曲的發展。通過這首作品的呈現,我們會發現關注黃梅戲的聽眾開始向年輕化發展,他們會去關注這種傳統戲曲的唱腔及表演魅力,并會產生一定的蝴蝶效應。音樂是戲曲的翅膀,我們衷心期盼通過西洋交響樂與黃梅戲的結合模式,讓這個傳統的戲曲藝術飛得更高更遠!