淺談馮小剛電影海報標題字體設計

胡石

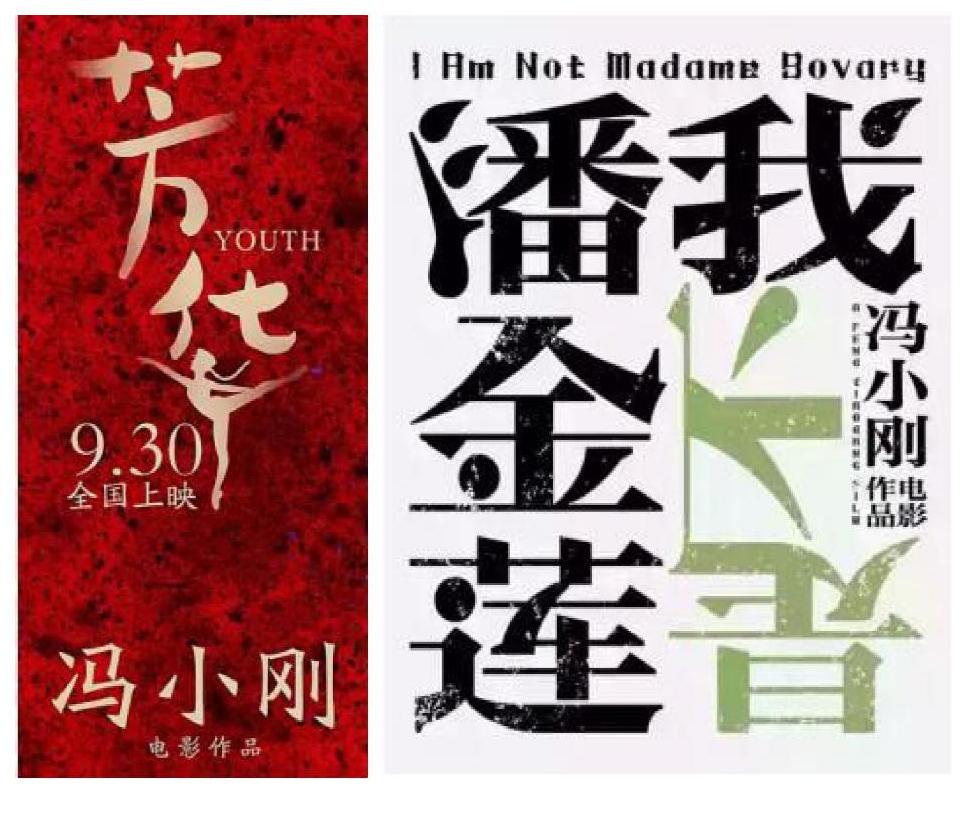

摘要:漢字的創意設計著眼于當代受眾所需,亦顯得愈發珍貴。2017年,馮小剛電影作品((芳華》招貼海報上的標題行文字字體設計,輕松囊括了全片的主題要義,同時與電影風格相符合。謹此從小看大,逐步認知漢字設計的可圈可點之處。

關鍵詞:標題字體設計;置換;書法藝術;筆形變化

中圖分類號:J524 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2019)11-0055-01

隨著電影的普及,電影海報制作技術的進步,電影海報本身也因其畫面精美,表現手法獨特,文化內涵豐富,成為了一種藝術品,具有欣賞和收藏價值。之于現今逐漸廣泛的電影事業,一張優秀的海報足以取決于一部電影的優劣性,它是大眾接觸每一部電影的第一感受。

電影片頭的標題設計,不僅僅是字體的變化,還包括整體畫面的排版、色彩的搭配以及豐富的動效等。電影至今的發展不斷豐富性,擴展更為寬廣,當然片頭或是海報中出現的標題設計需要達到的要求亦是越來越高了,在回到這一個話題,從古代的象形文字到現如今大家使用的漢字,都其實是一種符號,是一個具有框架擁有結構有血有肉的元素,它們是一種形狀,而形狀一直是作為平面設計工作者的我們在平日里設計詞匯中最基礎的詞語之一。

單論馮小剛導演一年一部優秀作品的盡心盡力,對于一位頗有成就的大導演而言實為難能可貴,放在每一部電影海報之上,標題的字體設計也都是奪人眼球。馮導的電影路數基本集中為中國文化渲染之下,或者說是整體有著十分隆厚的中國式色彩,中國式背景。極而言之,電影本身就是文化的載體,而中國代表性的大導演們悉數下來都多多少少有一定的中國情懷,近期的馮小剛之《芳華》,張藝謀之《長城》都可以從中體現出中國文化或是中國背景。但相較于商業片味道略重的《長城》,筆者更傾心于敘事般娓娓道來的《芳華》。可能大都是之于馮導的溢美之詞,的確使得觀影者奪眶而出卻又自然流露的電影本身就是一優秀的藝術作品。

正如一位會說故事的人,馮導有著很多會說話的電影。而在這些其中,《芳華》的標題字體對于觀者是一種新的感受。譬如,講述中國過往里較為難言充滿著黑暗歷史的作品,以及較為趣味的反映當今中國腐敗的政治官僚作風的作品。毋庸置疑,這些作品的標題字體都具有稱贊之處。在字體設計的領域中,運用了置換的設計手法,即將“華”字體上下結構的下部替換為舞動的剪影,靈活纖細的舞動身段在電影海報中若隱若現,與電影本身女主角第一形象完美的契合在了一起。

其次,書法藝術也是馮導頗為喜愛的表現手法,書法藝術本身即為一種極為抽象、概括的藝術形式,中國文化符號本身歷經了滄桑變化,經久不衰,將書法藝術在電影海報中得以創新和衍生,也是對自身文化的推動和發展。

《我不是潘金蓮》電影本身敘事的手法就靠近俏皮圓滑,所以涉及到相關的字體設計亦是如此,沒有了復雜的裝飾與造型,在筆畫調整上做出很多效果和變化,針對單個文字的筆畫加以設計,讓每個筆畫都富有個性,改變原先字體的死板與乏味,這樣的字體應用更加能夠讓作品錦上添花。在這一個標題字體設計中,“潘”的偏旁部首完成了縱向對折的調整,讓文字更加活躍。“不”和“是,,也具有旋轉的調整,意在強調這一主題語,也是貫穿整個內容的關鍵語。同時,在文字的距離感也運用了靠攏方式,使得文字于文字之間緊密地聯系在一起形成了一個面,能夠增強文字在畫面中的力量感和張力。

電影是當今社會受眾面最為廣泛和深遠的藝術形式,漢字字體設計應當在這一領域得到更多的重視和關注,對國家文化自信力的鼓舞是無法比擬的,導演和制作人們對其熱忱度自不待言,更需要每一位受眾對漢字字體的研究與熱愛。